石窟寺考古报告的诸问题 ——读《莫高窟形》有感

发布时间:2016-04-25文章出处:中国文物信息网作者:杭侃

《莫高窟形》是中国现代考古学的主要奠基者之一石璋如先生(1902-2004)参加西北史地考察团期间,于1942年6月至9月在敦煌进行考古调查的基础上整理的记录。1996年,《莫高窟形》作为台湾“中央研究院”历史语言研究所田野工作报告之三公开出版,全书分为本文、窟图和图版三册。尽管时隔多年,但是,无论是工作思路,还是记录本身,至今对我们开展石窟寺测绘、编写报告等工作,尤有不少帮助。

1石窟寺考古与中国文化传承

从1900年敦煌发现藏经洞,直到上世纪40年代,敦煌的珍贵文物屡遭浩劫,所剩仅八千余残卷,有学者认为劫后残余的材料难有重大学术价值,故谓之“吾国学术之伤心史”。陈寅恪先生曾转述此语,但认为残卷仍有研究空间,唯当时中国学术界的研究状况令他扼腕:

“自发见以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。吾国学者,其撰述得列于世界敦煌学著作之林者,仅三数人而已”。

这种情况到了上世纪40年代有了较大改观,其中最大的变化,是开展了敦煌史地的实地调查。樊锦诗先生在《敦煌石窟研究百年回顾与瞻望》中总结说:

“总之,这一阶段国外集中于对敦煌石窟的资料和照片公布,我国有关敦煌石窟研究的专论文章较少,主要是侧重于敦煌遗书的研究,石窟内容只是连带论及,到40年代我国对石窟的研究才真正开始兴起。”

石璋如先生于1942年参加西北史地考察团在敦煌的考察,这种工作既是以往学术研究的延续,同时也受到当时开发西北热潮的影响。在学术研究的延续方面,清末以来,中国西北的考古由于莫高窟藏经洞的发现、安特生在甘肃的调查与发掘、居延汉简的出土,以及中瑞西北科学考察团的调查等成果而备受中外学术界瞩目。

开发西北的热潮与抗日战争的全面爆发有关。七七事变之后,时局多艰,西北作为抗战大后方的地位受到重视,敦煌也再次纳入学者和艺术家的视野。1938年冬,画家李丁陇先生(1905年-1999年)率领一支探险队来到敦煌,在莫高窟花了八个月的时间临摹壁画。1939年,张大千先生在成都看到李丁陇先生临摹的壁画。1941年2月,张大千赶赴敦煌考察。

国民政府方面,蒋介石也早已意识到西北在政治上的重要,并警惕着屯兵新疆的盛世才与苏联的关系,1941年德国进攻苏联,蒋介石趁机解决新疆问题。1941年10月12日,国民党中央组织部部长、中央研究院代院长朱家骅,发表了《西北建设问题与科学化运动》,鼓动科学工作者“到西北去开辟一个科学的新天地”。1941年中秋节,民国政府监察院长于右任在甘肃省军政官员的陪同下,专程来到敦煌莫高窟看望张大千。

《石璋如先生口述历史》记述西北史地考察团的组团经过时,就涉及到上述大的时代背景:“民国三十一年的春上,李庄的史语所、中央博物院筹备处、重庆中华教育基金会辖下的地理研究所三个机关合组‘西北史地考察团’。这时政府跟民间都弥漫一股西北热。民国三十年于右任赴敦煌考察,归后盛赞敦煌景致,另外也有与我们关系不大的艺术考察团去,而更早些时候张大千已经去敦煌了,各界因此纷纷组团去西北。史语所由傅斯年先生派劳幹跟我去,派劳先生是其专精汉简,可以考察当地最主要的汉简,只是他没做过田野工作,我的田野经验正好可以补强,碰到史前遗址即可发掘。”

西北史地考察团分为历史、地理和植物三组,历史组主任是中央博物院聘请来的西南联大教授向达,组员有石璋如、劳幹。向达先生后来在《西征小记》中说:“近年以来开发西北之论甚嚣尘上”,“然欲言开发西北,几无在不与史地之学有密切之关系”。考察团“其用意于纯粹的学术研究而外,盖亦思以其所得供当世从事西北建设者之参考”。由此可见,敦煌虽然地处偏远之地,但不论是对它的学术研究还是艺术探求,无不牵扯到风云涌动的时局。

吾侪所学关天意。中国有大量与佛教有关的遗迹、遗物,做好石窟寺考古的基础工作,对于我们保护文化遗产、弘扬传统文化都有重要的现实意义。

2石窟测绘应该怎么做

石璋如是按照张大千的编号去进行测绘的。

西北史地考察团来敦煌的时候,与由国民政府教育部组织、艺术家王子云担任团长的西北艺术文物考察团在途中不期而遇,他们一同来到敦煌,遇到了已经在这里工作了一年多的张大千先生。张大千先生有侠义之风,热情好客,先是安排两个团的团员的吃住,后来又带他们参观洞窟。“张大千很热心地安排我们住的地方,张大千住屋子比较讲究的上寺,帮忙我们的艺术考察团住在比较宽大的中寺,我们因为去感谢艺术考察团的协助,双方商谈后就安排同住中寺,不过是分住在两边的厢房,不在一个屋子里。”当时,张大千“已将莫高窟各洞窟编号,他就领着我们看过每个洞窟。”

但是,石璋如只跟着队伍听了一天,就单独去做测绘工作了,原因是“张氏因为是专业画家,很重视画的技法讲解,如果洞窟的画坏了或墙上无画,就跳过不看。我看了一天之后决定退出,跟劳幹说‘艺术考察团是看画的,……我是要来测量窟形、地形的,所以我不跟着你们看了。我准备第二天进行测量。’”

石璋如先生是考古出身,他所关注的重点就自然与从事美术史研究的学者不同。徐苹芳先生在《中国石窟寺考古学的创建历程》一文中,以20世纪50年代为界,将中国石窟寺的研究划分为两个大的阶段:“这两个阶段的本质区别在于是否以考古学的方法来调查记录和研究中国石窟寺遗迹……20世纪50年代以前,中国石窟寺的研究,不论外国人还是中国人,基本上都是从美术史的角度来研究中国石窟寺遗迹的,只能记录(主要是照相和测量)现状,临摹壁画。历史遗迹在不同的历史时期是有变化的,这种变化是历史发展实况的记录,考古学便是研究和揭示这些历史遗迹变化的学科。因此,把石窟寺是否纳入考古学的范畴,便成了现代中国石窟寺研究是否符合科学的唯一标准。”

石璋如先生在上世纪40年代初已经尝试将考古学的方法应用于石窟寺调查,可以想象如果没有时局的动荡,这项工作会取得更多成果。

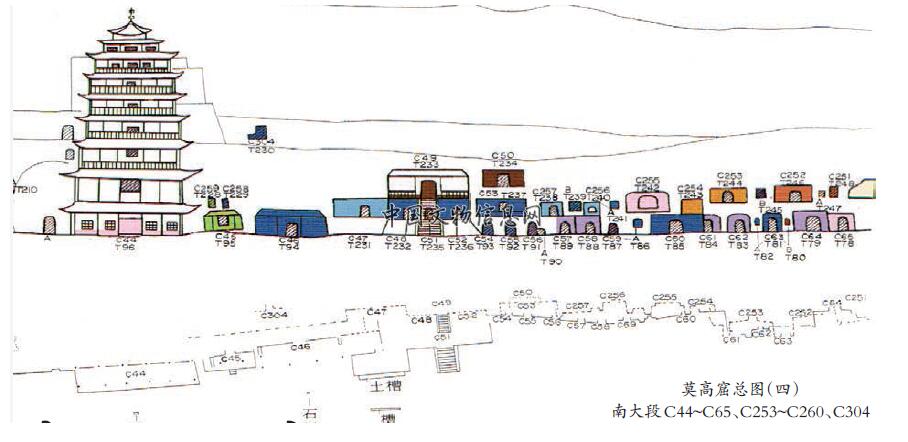

石璋如对莫高窟的具体测量时间是1942年6月21日至9月6日,当时张大千先生已经将南段的洞窟编号,窟号写在洞窟的门上,共计305窟,“故本编采用张大千的编号,也依照他的诸窟序列编排”。张大千先生将大窟旁的小洞称为耳窟,石璋如先生考虑到二者多为空间关系,并非全为主从或同期,故称为附洞。在写作《莫高窟形》时,石璋如先生已经看到大陆通行的敦煌文物研究所(原国立敦煌艺术研究所)的新编号,“故在张氏编号之后列以该所编号,张氏以C代表,敦研所以T为代表”。

大型石窟群的编号,在一定程度上反映了研究者对于洞窟的理解,所以,洞窟的编号并非易事。宿白先生在谈到龙门石窟编号工作时说:“龙门石窟的编号应该是所有石窟中最难的,因为附龛多,情况最复杂。一个窟或龛不能编一次号就给一个新号,这样对参观者、研究者来说太麻烦了。敦煌莫高窟是一个例子。那里四百多个洞子有三种编号,伯希和、张大千和敦煌艺术研究所各编一个号,都在使用,西方人用伯希和编号,台湾用张大千编号,大陆用研究所编号,结果出现了许多不应有的差误。又如云冈主要洞窟一直沿用日本人的编号,中间有多次重新编号,但编完之后无人使用”。

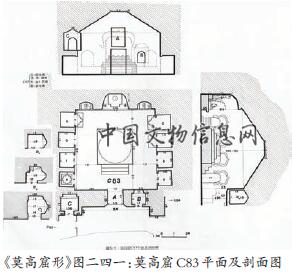

《莫高窟形》中“主洞窟309、附洞为147,共计456窟”,既名《莫高窟形》,故特重洞窟形制,石璋如先生对此456个洞窟的窟形都有详细的测绘。台湾学者颜娟英在《石璋如先生著〈莫高窟形〉介绍》一文中指出,迄今发表的敦煌石窟测绘图依然非常有限,“以具有西魏大统四年(538)题记的285窟(张大千编号83)为例。简单比较石先生、阎先生(阎文儒)与敦煌文物研究院的测绘图之不同处,三者之间的最大区别是,两位先生都尽量在图上详细标示出尺寸,而敦院则仅题示全图缩小尺标,而不在图上详细标示尺寸。据请教石先生所知,阎先生的作法与他相近,应该是由夏鼐先生指导的史语所考古测绘方式。不过以285窟的实测图为例,石先生实际的数字比阎先生详细得多”。

石窟寺的测绘是为了给研究提供详细的基础数据,《莫高窟形》对于洞窟形制有比较多的测绘数据。石璋如先生对于洞窟的分期,就是基于洞窟形制:“洞窟断代,除少数有年、月、题记的诸窟无争执外,其余大多数的窟,诸家的意见颇不一致。断代划分有根据画风的,有根据画技的,有根据供养人装饰的,有根据故事的,有根据经变的,有根据壁画结构的,有根据窟形的,还有总和的。”只是根据窟形断代的局限性,石璋如先生是意识到的,他说:“本编的断代是根据窟形,不过窟形断代,不像朝代划分那样明显,一种窟形可以延续很长且可以超出朝代以外。”因此,石窟寺的报告中,还需要有全面的文字记录、照片、拓片等资料相互配合,以构成完整的报告,其中也应包括石窟开凿过程中留下的诸多遗迹。

《莫高窟形》中对于具体洞窟的记述,还特辟窟级和窟积两项,“窟级为本编特有的项目,为使读者一看即可了解本窟的大小,故特设此目,以该窟全窟的面积为标准,并算出平方公尺×0.3025,作成坪数,每五坪作为一级,三级作为一等”,这样,石璋如先生将敦煌洞窟分为特、甲、乙、丙、丁五个等级。“窟积一项,为本编所特有”,计算窟积说明石璋如先生认真考虑过敦煌莫高窟的开凿工程问题,其中一个大的结论是“本编所记诸窟之容积,逐一加起,则为66119.83立方公尺,这个数字为出乎意料之外的少,盖由于小窟太多之故……从以上数字显示,丁等窟占大多数,也就不怪了。这个66119.83立方公尺的数字说明了一件事情,即1942年莫高窟的上寺、中寺、下寺所占向东凸出的一大块较高之台地,就是由窟中所挖出的土方堆积而成”。

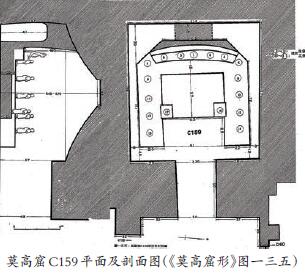

3文字记录所需达到的要求

《莫高窟形》的文字记录在“本文”即第1册,由劳幹《序》、石璋如《自序》、编辑说明和洞窟记录等组成。文字说明部分,举C1窟(T131)为例,包含测期、座向、时代、窟室、龛坛、画题、窟积几项内容。石璋如先生对于测绘时间非常看重,“关于说明部分,拟有固定规格,各窟一致。首先纪录测量时日,为各家著录所未具。因本编为历史纪录,特重时期和现实。此种形制为该时的实在现象,日后或增修,或损毁,或保持原状,变化情形,不可预料”。石璋如先生在编辑说明中举了数例说明测绘日期对于学术研究的重要性,如“在藏经洞以北之C159窟(T4),在1907斯坦因所测量时,其窟仍为五代时的中坛型,后有背屏,其上为佛像九尊式,而现在所存者则为王道士所改造”。联系到日后莫高窟的一些变化,可以看出石璋如先生的远见。

但是,总体而论,《莫高窟形》中对洞窟的文字说明是简略的。2004年9月在龙门石窟举办的“石窟考古报告培训班”上,宿白先生提出“对洞窟开凿的过程大体了解后,才能到手做文字记录,越详细越好,但要尽量客观,不能加入个人的主观推测,纯粹研究和主观分析得出的推论都不应当记录在档案里,更不用说从档案中提炼出来编写到报告里。文字记录首先从洞窟外面开始,其他记录顺序一般不宜做硬性规定,要根据洞窟的具体情况而定”。

4图版的重要性

图版一方面保存了真实影像,另一方面也方便别人检查文字和测图正确与否。《莫高窟形》中发表了407幅图版,由于条件所限,石璋如先生一行采用了黑白片,“带了三种照相机,一种大型的,照118大胶卷,两种中型的,一长方,一正方,照120胶卷”。为了获得比较理想的照相效果,他们付出了许多辛勤的工作,“量了洞窟之后觉得哪些值得入镜,就要拍照……在千佛洞一带,因为河流流经盐滩,使水质呈碱性,不利照片冲洗。我们必须在夜晚十二点之后,天气凉爽,流经盐滩的水尚未被日晒蒸发出盐分之前,取水储存水缸内。庙内饮用水也是在夜晚取用,人若是饮用白天取的水则会腹泻”。

王惠民先生在《石璋如〈莫高窟形〉出版》的简介中指出:“第3册是黑白照片,共400余张。其中窟区对岸原有数塔,现多毁,而《莫高窟形》中有二泥塔的塔内顶部壁画照片各一张,还有一张天王堂内顶壁画照片,相当珍贵。”

宿白先生在《张彦远与<历代名画记>》一书中,论山西猗氏城的年代问题时就涉及到唐代的天王堂:“如果再考虑天王楼旧址位于东西大街的北侧,我们知道相传各地天王堂的兴建,是由于平息安史之乱后,唐肃宗诏令而建的话,那猗氏县城这样的布局,也许有可能开创于8世纪后期了”。

选取哪些照片反映了照相者的取舍和认识,有些角度大家都觉得重要,就会有重复,有些则是个人关注点不同,所以,客观记录洞窟全部信息的考古报告在佛教考古的研究中才显得尤其重要。宿白先生强调“在基本资料未公布前,所有的研究都是初步的,绝不能认为是结论,这也是我们强调考古报告的重要性,不强调在石窟工作的同志做个体研究的原因”。

我国石窟寺最早的考古报告,是日本在上世纪50年代出版的《云冈石窟》。1949年之后,中国佛教考古工作者虽然陆续出版了《新疆克孜尔石窟考古报告》(第一卷)、《义县万佛堂石窟》、《麟溪桥与慈善寺——佛教造像窟龛调查研究报告》、《天龙山石窟》、《莫高窟第266-275窟考古报告》等石窟寺考古报告,但大型石窟群比较全面的考古报告,依然只有这部《云冈石窟》,所以,2004年宿白先生在河南龙门石窟讲述石窟档案和考古报告编写工作的时候说:

“可以选读水野、长广的《云冈石窟》这部大书的一、二卷如第一、二窟或第十九、廿窟,该报告是用两种文字(日文、英文)编写的,英文不是提要,且其内容也有与日文不同处,因此也要看看(哪怕涉猎也好)。此书不考虑云冈所在国的文字,甚至连中文提要也不附,这是对我们最明显的蔑视和侮辱!但他们的工作方法和报告的编版都可供我们参考,当然这并不能改变它——《云冈石窟》,仍然是文化侵略的产物”。

宿白先生多次强调考古报告对于佛教考古研究的重要意义,从2004年到今天,又是十几年过去了,情况却并没有得到根本性的改变。一些科研单位也意识到考古报告的重要性,采取了近景摄影、多视角三维重建、三维激光扫描等先进的测绘手段,希望加快考古报告的出版,但是这些工作仍然存在不同程度的问题。其中的一个重要问题是,石窟寺考古报告的编写是一项综合性的工作,研究者认识不到的迹象,仪器并不能帮助我们辨识出来。因此,加强佛教考古研究人才的培养,是目前的当务之急。

(原文刊于:《中国文物报》2016年4月22日第5版)

转载请注明来源:中国考古网