众望同归 | 刘进宝:“丝绸之路”在中国的传播和使用

【小丝按】2020年6月19日起,2020丝绸之路周的配套特展之一的“众望同归:丝绸之路的前世今生”在中国丝绸博物馆开幕。为此,我们特别邀请了一批丝绸之路相关的著名学者为“众望同归”特展提供咨询并写作了相关文章。我们会在中国丝绸博物馆微信公众号及相关平台陆续刊登,第七篇由浙江大学历史学系教授刘进宝提供。

“丝绸之路”有狭义和广义之分。狭义的“丝绸之路”是指起始于古代中国长安或洛阳,通过甘肃河西走廊和今天的新疆地区,越过帕米尔高原,进入中亚、伊朗等地,连接亚洲、欧洲的交通和商业贸易路线。广义的“丝绸之路”已经成为古代东、西方之间经济、文化交流的代名词,即凡是古代中国到相邻各国的交通路线,不论是陆路还是海路,均称为“丝绸之路”。

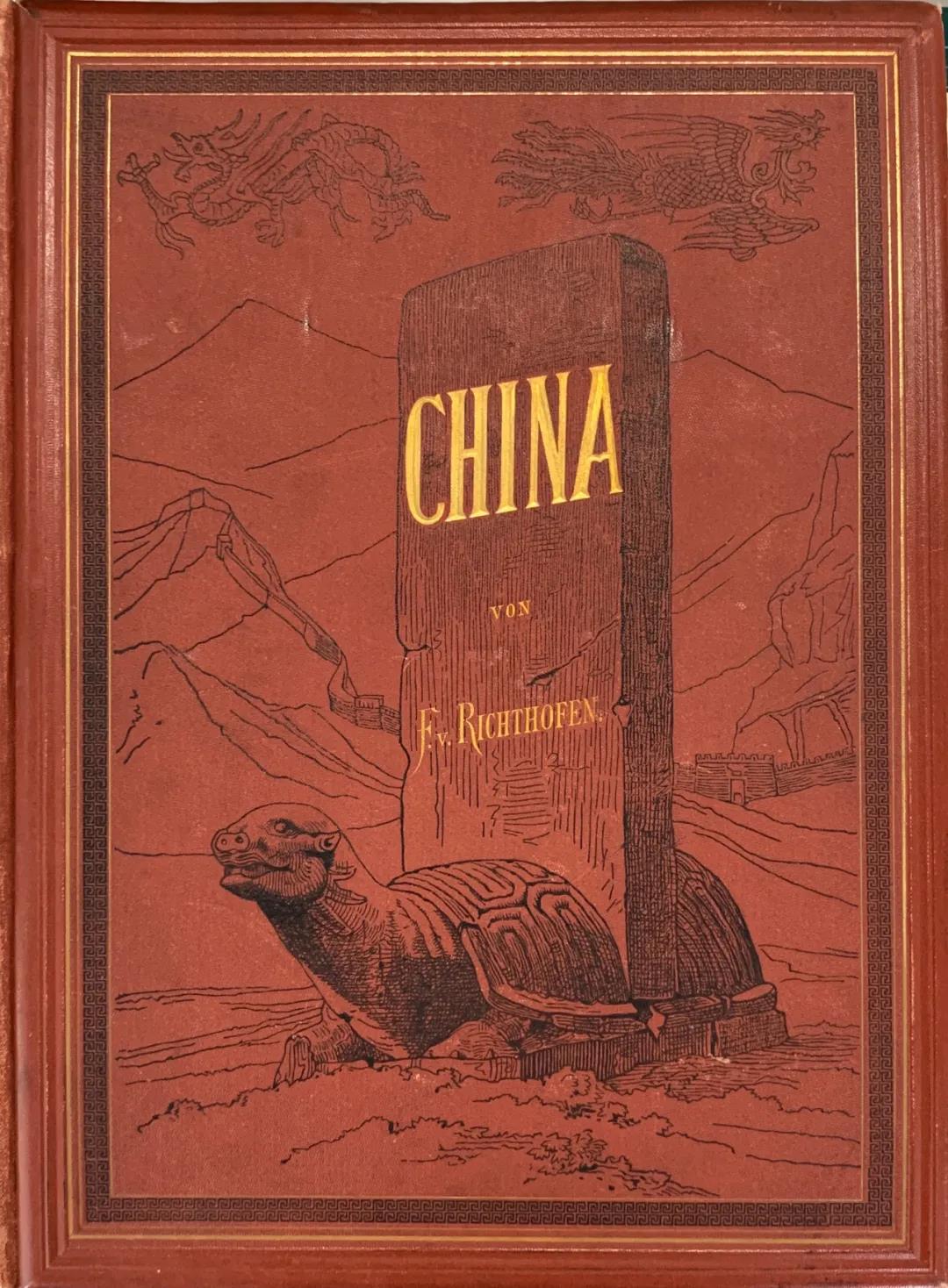

早在张骞出使之前,中国和西方世界之间早就有接触和往来,这条交往的路线也早就存在,只是没有一个概括性的名称。今天史书和教科书上所说的张骞出使西域,开通了丝绸之路的记载,是后世的史学家为了记述的方便而使用的语言。实际上,张骞出使时还没有“西域”的概念,更没有“丝绸之路”的名称。“西域”是张骞出使约半个世纪后,即公元前60年汉宣帝设置“西域都护”时才出现的。至于“丝绸之路”一词出现的时间更晚,1877年,德国地理学家李希霍芬在其《中国——亲身旅行和研究成果》第一卷中首次提出了“丝绸之路”的概念,他将中国长安与中亚之间的交通往来路线称为“丝绸之路”。随后德国学者赫尔曼认为,丝绸之路上的经济文化交流超越了中国到中亚和印度的范围,到达了罗马,所以将丝绸之路的终点延伸到叙利亚(罗马)。

图1. 李希霍芬:《中国:旅行的收获及在此基础上的研究》卷一封面,1877年德文初版

一、从“丝路”到“丝绸之路”

“丝绸之路”一词虽然已经出现100多年了,但很长一段时间,国内学者在研究相关问题时,并没有使用“丝绸之路”一词,而是用“中西交通史”“中外关系史”等名称。

20世纪20年代中期,国内学者在翻译和介绍李希霍芬、赫尔曼、斯坦因、勒柯克等外国考察家、探险家的论著和游记时,就使用了“古丝商之道”“蚕丝贸易通路”等。到20年代末,不仅出现了“丝道”,甚至使用了“丝路”一词。如《地学杂志》1929年第1—2期发表的译文《亚洲腹地之商路》中说:匈奴在西域“扼由甘肃至哈密、吐鲁番、乌鲁木齐商路之冲者甚久,遂迫华人另辟艰难险阻之‘丝道’”,“而中国开辟‘丝道’,在历史期上,实为此地通行税之权舆也”。并说,中国通西域的道路主要是沿天山南北的两条,“至于沿阿尔泰之‘游牧进行方向’及由罗布淖尔荒地经过之‘丝路’,已陷入废弃矣”。朱杰勤在1935年发表的《华丝传入欧洲考》一文中也使用了“丝路”:“欲考华丝传入欧洲之情况,不可不先探其丝路”,并以斯坦因在西域的考察及其《古代于阗》为依据,初步介绍了“古代东西经过中亚之交通”的具体路线。

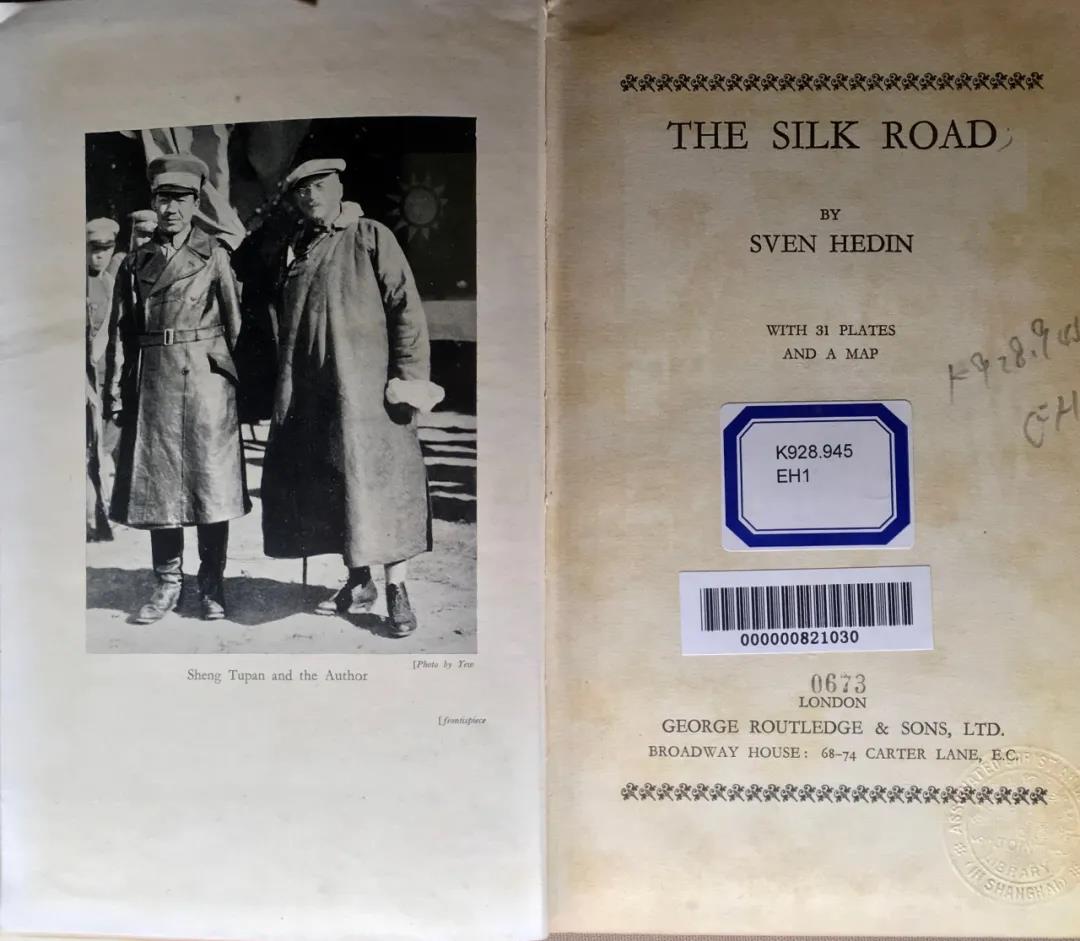

正是由于当时国内已有“丝路”的称呼,在转引海外报道和翻译海外论著时也使用“丝路”一名。如1936年4月,《西北导报》以《新疆欧亚“丝路”》为题报道斯文赫定的演讲时说:“谓彼在新疆时,曾探得中欧‘丝路’为历史上极有价值之发现,此项‘丝路’负有欧亚交通商务之重要使命,乃为欧亚航海途程未开辟以前,中国丝商运丝赴欧所经之途径”。

1938年,斯文·赫定的《丝绸之路》英文版出版,《国际月刊》1939年创刊号便以《丝路》为题作了报道:斯文·赫定“设法调查是否可以沿着那条古时的丝路——古时从西安到撤马尔罕及欧洲去的马车道路——而砌造一条现代化的汽车公路。”斯文·赫定在书中还讲述了“在古丝路上一切的消息”。

图2. 斯文·赫定,《丝绸之路》英文版,1938年,浙江大学图书馆藏品

由以上材料可知,从20年代后期开始,我国学者已经使用 “丝路”称谓。1936年,在报道和翻译欧洲的相关信息和论著时,也使用这一名称。

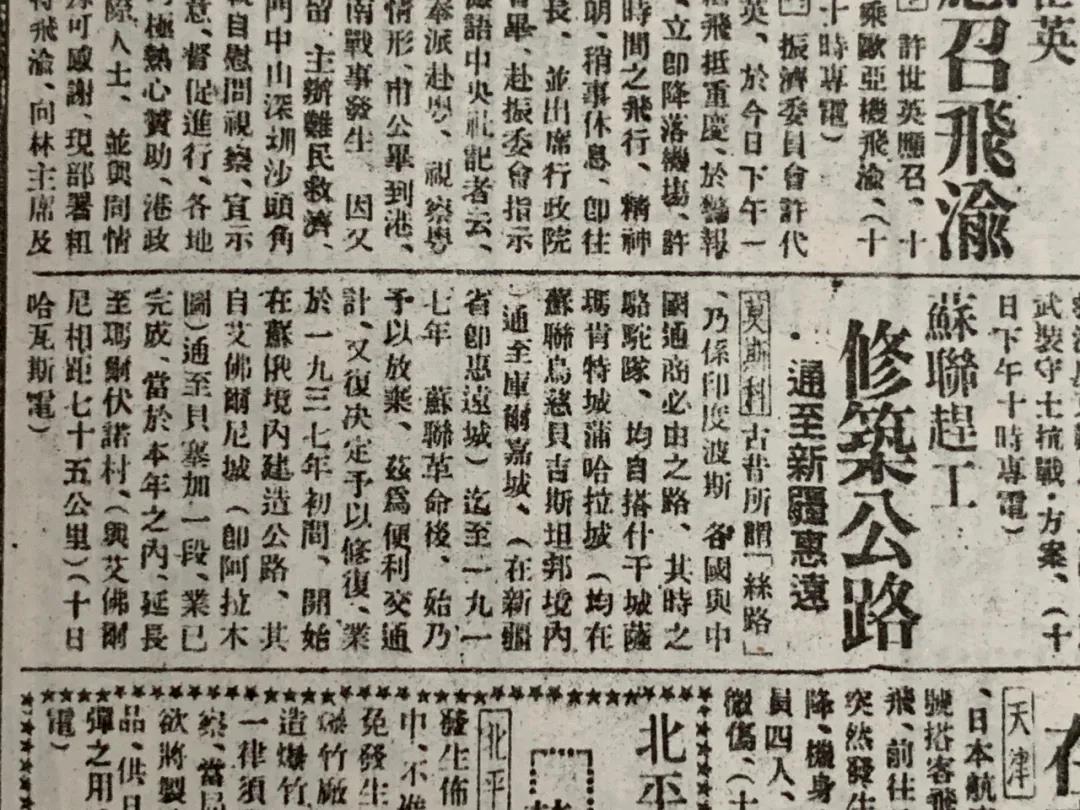

1939年1月,苏联乌兹别克斯坦至我国新疆惠远的公路开通,苏联在报道中也出现了“丝路”一词。《申报》以“苏联赶工,修筑公路,通至新疆惠远”为题转载了来自莫斯科的报道:“古昔所谓‘丝路’,乃系印度波斯各国与中国通商必由之路。其时之骆驼队,均自搭什干城、萨玛肯特城、蒲哈拉城(均在苏联乌慈贝吉斯坦邦境内)通至库尔嘉城(在新疆省即惠远城)。”(“乌慈贝吉斯坦”即乌兹别克斯坦,“搭什干城、萨玛肯特城、蒲哈拉城”即乌兹别克斯坦共和国的塔什干、萨马尔罕、布哈拉城)。由于苏联乌兹别克斯坦和我国新疆都位于丝绸之路的要冲,而“丝路”一名已为中欧学者所使用,苏联方面也使用了“丝路”的名称。

图3. 1939年《申报》提及丝路的文字

黄文弼从1927年参加中瑞西北科学考查团开始,多次赴新疆考察,从1939年便开始整理《罗布淖尔考古记》一书。在该书中,他将这条中西交通线路称为“贩丝之道”。朱家骅在1941年的演讲报告中将其称为“丝绸路”,还有称为“绸缎之路”的。

上述“丝路”“贩丝之道”“绸缎之路”“丝绸路”的称呼,显然是指“丝绸之路”。

1943年,《申报》在南洋各地特辑之四《马来亚纵横谈》中,讲述了16世纪葡萄牙对印度和马六甲的占领,“当时还没有橡胶,也没有石油与锡,欧洲人所追求的是南洋特产的香料,所以,当时北循陆路越天山以至中国以取丝的道路,叫做‘丝绸之路’,而南线麻六甲出南海以取南洋香料的路就称为‘香料之路’”。这是目前所见我国媒体最早使用“丝绸之路”一词的报道,同时还出现了“香料之路”。从其内容可知,“丝绸之路”就是指传统的陆上丝绸之路,“香料之路”则是指海上丝绸之路。

二、从政府层面到史学界使用“丝绸之路”

20世纪三四十年代我国已开始使用“丝路”和“丝绸之路”一词,其指代明确,即传统的陆上丝绸之路,但使用频率很低。“丝绸之路”较多出现于20世纪五六十年代政府间的对外友好交往中。

丝绸之路经过亚洲中西部和欧洲部分地区。20世纪五六十年代,新疆以西的中亚地区主要是阿富汗、巴基斯坦和苏联中亚地区(今中亚五国),这一地区与中国交往的国家主要是阿富汗。阿富汗既是中国的友好邻国,又是古丝绸之路的要冲之地,“丝绸之路”就成了中阿交流的纽带与媒介。这一时期,“丝绸之路”主要是在描述中阿之间的友好关系时使用。如1957年12月27日,中国代表团副团长楚图南在《关于促进亚非国家间文化交流的报告》中就使用了“丝绸之路”一词:“世界闻名的‘丝绸之路',就是叙利亚人、波斯人、阿富汗人、中亚各族人民和中国人从公元前6世纪开始,赶着骡马,牵着骆驼,孜孜不倦,披星戴月地开辟出来的。”另如1959年9月6日,周恩来总理在欢迎阿富汗王国副首相纳伊姆亲王宴会上的讲话中也提到了“丝绸之路”:“中国和阿富汗有着悠久而深厚的友谊,早在两千多年前就已经开始了密切的经济和文化往来。著名的‘丝绸之路',在一个相当长的历史时期内,一直是我们两国人民友好关系的标志。”

图4. 1957年,中国代表团副团长楚图南《关于促进亚非国家间文化交流的报告》

图5. 1959年,周恩来总理在欢迎阿富汗王国副首相钠伊姆亲王宴会上的讲话

正是由于政府层面在对外友好交往中使用了“丝绸之路”,这一术语遂为社会大众和学界所熟知,并逐渐传播开来。

“丝绸之路”是一个历史学命题,研究者也主要在史学领域。早期的“丝绸之路”是被纳入“中西交通史”或“中外关系史”的范畴之中。

前已述及,最早使用这一概念的是史学界,当然开始使用的称谓是“丝路”而不是“丝绸之路”。史学界较早使用“丝绸之路”一词的是新疆文物考古、历史研究工作者和研究新疆历史文物的学者。新疆维吾尔自治区博物馆《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群清理简报》中谈到:“我国自古被誉为‘丝绸之国',穿过我国新疆,通往西亚、欧洲的交通大道被称为‘丝绸之路'。从出土的精美丝织物看来,确实是当之无愧的。这些丝织品的发现,为研究我国丝织工艺史提供了丰富的实物资料,也是研究中西交通史的珍贵资料……通过‘丝绸之路',中国人民同西亚、欧、非各国人民之间,建立了历史悠久的友谊。”在新疆维吾尔自治区博物馆《吐鲁番阿斯塔那363号墓发掘简报》中也出现了“丝绸之路”。阿斯塔那363号墓发现的文物,“对古代中西陆路交通‘丝绸之路'的物质文化遗存及其他各个方面也提供了实物例证……古代我国的绢锦等丝织品,沿着这条‘丝绸之路'源源由东方向西方输出,曾远达波斯、罗马。高昌正是位于这条‘丝绸之路'的运输驿站上。”夏鼐在《吐鲁番新发现的古代丝绸》中,也多次提到 “丝绸之路”,新疆吐鲁番“是古代‘丝绸之路'上的一个重要中间站”,“‘丝绸之路'的兴旺,促进了高昌地区的繁荣”。高昌古城发现的“丝织物,生动地反映了当时这个‘丝绸之路'中间站的繁荣景象”。

与此同时,1972年文物出版社出版了由新疆博物馆编著的《丝绸之路——汉唐织物》,这是我国第一本以“丝绸之路”命名的学术著作。此后不久,新疆人民出版社编辑了《新疆历史论文集》(征求意见稿),其中许多论文如章左声《论张骞的历史功绩》、王炳华《从出土文物看唐代以前新疆的政治、经济》、王仁康《汉唐时期新疆与内地的交通》都使用了“丝绸之路”一词,尤其是赵永复的《丝绸之路》一文,是目前所见最早以《丝绸之路》题名的史学研究论文。1979年5月编辑完成的《新疆简史》第一册也有“丝绸之路”相关表述。

图6. 新疆博物馆编著,《丝绸之路——汉唐织物》封面

这一阶段,“丝绸之路”一词在新疆研究中的广泛出现,是有一定历史背景的。20世纪60年代中后期至70年代末期,中苏关系处于不正常时期,包括新疆大学、新疆民族研究所在内的西北相关学术单位组织编写了《沙俄侵略中国西北边疆史》。与此同时,文物考古工作者也发表文章,从学术上声讨沙皇俄国对中国的侵略,如1971年底,郭沫若专门研究了新疆发现的两件古代写本,写了《卜天寿<论语>抄本后的诗词杂录》和《<坎曼尔诗签>试探》两文,以卜天寿和坎曼尔之口声讨了沙皇俄国。

历史学界一方面要研究中俄关系史,揭露沙皇俄国对我国的侵略;另一方面要研究新疆的历史、文物,强调中国与亚非拉各国源远流长的友好关系,从而出现了较多关于“丝绸之路”的论述。如夏鼐在《吐鲁番新发现的古代丝绸》一文结尾部分写道:“这些古代丝绸说明了,通过著名的‘丝绸之路',我国人民和各国人民不仅互通有无,进行贸易,而且不断地互相学习,促进了文化交流,这对于进一步阐明我国人民和各国人民之间深远的友好关系,也有十分重要的意义。”

图7.发现中国古代丝织品的地点和“丝路”简图,出自:夏鼐,《新疆新发现的古代丝织品———绮、锦和刺绣》,《考古学报》1963年第1期。

从1978年开始,“科学的春天”到来,各学科学术研究开始勃兴。在前一阶段的良好基础上,有关“丝绸之路”的研究也如雨后春笋般出现。在同时期的史学著作中,开始较多使用“丝绸之路”一词。如1979年出版的郭沫若主编的《中国史稿》、1979年出版的冯惠民《张骞通西域》、1980年出版的王治来《中亚史》中也出现了“丝绸之路”。

同时在高校教材中也频繁使用“丝绸之路”。1979年,朱绍侯主编的十院校《中国古代史》教材和刘泽华等主编的《中国古代史》教材中也出现了“丝绸之路”一词。

到了20世纪80年代,以“丝绸之路”命名的著作逐渐增多,如作为“中国历史小丛书”之一的《丝绸之路》、杨建新、卢苇的《丝绸之路》、武伯纶《传播友谊的丝绸之路》等。

史学界从“丝路”到“丝绸之路”的使用有一个演进过程,不论是学术论著、高校教材,还是通俗读物,主要限定在学术层面。但史学的“经世致用”在“丝绸之路”研究上也有体现,它既与政府、行业界的使用有所联系,又与时代的发展变化紧密结合,使“丝绸之路”扩展到整个文化界,成为社会大众熟知的词语。

随着国家“一带一路”倡议的提出,“丝绸之路”更是得到了各行各业的关注,甚至突破了原来“中外关系史”和“中西交通史”的范畴,成了古代中外政治、经济、文化交流的统称。

责编:韩翰