田建文:考古路上执着奉献的追梦人

昨天是今天的历史,今天是昨天的未来;今天是明天的历史,明天是今天的未来。可见,今天最重要,把握好今天,才能审视好昨天,规划好未来。

历史是最好的教科书,历史文化遗存是注释人类文明密码最好的“活字典”。考古是探索邈远历史奥秘的眼睛。认识历史离不开考古学。它犹如做历史的侦探,旨在最大限度地迫近和放大古代演进到现代,甚至是影响未来发展势态的真相,以解读、还原和传承历史文化。因此,考古工作延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。为做好今天的考古工作,一批又一批中国考古人薪火相传,接续奋斗,在考古一线奉献了青春与热血。

田建文,山西省考古研究院研究员,就是自愿扎根基层的考古人。

起步:15岁的“天之骄子”

一个20世纪七八十年代的军绿色帆布挎包,是田建文在考古工地上的必需“装备”。军挎包里,手铲、钢卷尺、笔记本、陶片带等物品多年未变,与他本人一样,简单且执着。

改革开放初期,青年人才缺乏,大学生被称为“天之骄子”。田建文15岁就考入了北京大学。在吉林大学读研期间,得到了我国考古学泰斗苏秉琦的大力推荐。毕业后,他毅然三次放弃在大城市工作的机会,回到古晋国最后一个都城“新田”所在地山西侯马,从事考古工作至今。

田建文在基层工作了38年,取得的一系列成绩单是喜人的:他与同事调查的枣园遗址,是目前山西发现最早的新石器时代遗址,在此基础上,他提出从枣园文化到西阴文化的完整谱系;他研究侯马晋国遗址,提出晋国“新田模式”;他首次在吕梁山区辨识出匈奴人墓葬,证实了汉武帝以来对降服的匈奴内迁封侯设县的实例;他主持发掘出山西闻喜邱家庄1号墓,是迄今山西发掘的规模最大的东周墓葬;他还调查、发掘出上郭古城,对推进晋文化的历史研究有重大意义。

考古路上有惊喜,也有辛酸。1997年,田建文从工地返乡,途中遭遇车祸,三次开颅手术虽然很成功,却留下了严重的后遗症——说不出话,走不了路。这时,深知其执着秉性的同事们将田建文接回考古工地,经过“生死劫”重返岗位后,他心情大好,身体竟然奇迹般地大有好转……他是个有故事的人!

在平凡中坚守就是不平凡。

今年9月10日,山西省文物局发出《关于在全省文物系统开展向田建文同志学习的通知》,要求学习田建文“坚定不移的理想信念”“甘于奉献的考古情怀”“精益求精的治学精神”“乐观豁达的生活态度”。山西省考古研究院院长王晓毅在座谈会上强调,认真学习田建文同志的先进事迹,以他为榜样,努力在今后的工作中做到对党忠诚、对事业负责、对生活热爱,大力营造干事创业的浓厚氛围,以更大担当推动山西考古事业实现更高发展。

扎根:毅然留在考古第一线

《中国社会科学报》:在山西考古圈,人人都知道您,都说您15岁就考上北京大学,是天才人物,是考古界的名人。名校毕业后,很多人想留在大城市,而您却毅然回到山西侯马,扎根基层考古工作。究竟是一种怎样的情怀让您如此果决地奋斗在考古路上?

田建文:1980年9月,我到北京大学首先是进行长时间的专业思想教育。老师们想方设法地让学生热爱考古,通常是言传身教;其次是北京大学有一批学富五车的顶尖教授们,就是教得好,使你感到望而生畏又佩服得五体投地;再次,本科三四年级上半学期各有一次实习,非要过好从考古调查到田野发掘,再到室内整理、写考古报告这一关,最后才能坐在家里搞研究。

在北京大学读书时,我和同学们就知道,但凡选择了考古,就要终生跟野外、跟黄土打交道。考古材料,遗迹、遗物、遗址、遗存,大多存在于野外,当然城市里也有,但只是少数。只有获得第一手资料,才能做出真正的成绩,否则只能是银样镴枪头,虚张声势,徒有虚名。我是抱着这样的信念,再加上从小学到和养成的“言必信行必果”的人生观才走到今天。

《中国社会科学报》:一位好老师,胜过万卷书。您的老师是国内史前考古权威吉林大学的张忠培先生。您如何与张先生结识,成为师徒的?张先生的考古研究理念对您及后辈考古人产生了怎样的影响?

田建文:我与张忠培先生相识是在1980年10月。那天张先生穿着一身灰色的中山装来北大38楼下,找当时在我们班进修的陈全家先生,他刚留校准备教旧石器时代考古课,正好我也在场,老陈就把我介绍给张先生,并说;“等你大学毕了业,考张先生研究生。”我没作声,心想我哪能考得上呢?1985年11月,“晋文化研究座谈会”在侯马市召开,中国考古学泰斗苏秉琦先生为了给侯马工作站培养人才,推荐我读他的得意弟子、时任吉林大学研究生院常务副院长张忠培先生的硕士研究生。没想到,经过一番努力,1986年我如愿以偿,投在素以作风严厉、考古能力强而闻名于考古学界的张忠培先生门下继续学业。

在张忠培先生看来,要办好考古专业,育人是首要的。先生经常说:“先做人、后做学问,要想做好学问,先要做好人。”在这方面,先生把治学、学识、学说与学风、学品、学问,还有人品看成是密切相关的一回事。他用实践给学生做出了与人、与事、与考古事业的榜样,做到了“打铁还需自身硬”的自我要求。

先生的另一句名言“不为会议写文章,不为职称写文章,不为稿费写文章”,至今仍为考古学界时时提起。他虚怀若谷,允许学生们对自己提出的观点有不同意见,他常给学生们讲:“你要踩在我的肩膀上搞研究,才能超过我。”也许正是有这样饱学谦虚的老师,才会有激励“青出于蓝而胜于蓝”这样人才辈出的结果。

先生做研究一直都坚持“独立人格、自由思考”,一定要在材料中找课题,又通过材料解决课题,这就是“让材料牵着鼻子走”,是按照自己当前知识储备和思考能力去完成,而不去追求当下流行的热点课题,拾人牙慧,更不去通过与人“商榷”而获得一点浅薄的名气。做到这些,靠的是什么?靠的是“亮剑”精神。

这些理念对考古人来说都是非常重要的。

《中国社会科学报》:近年来,不少学者提出,考古的意义是要“书写中国史”“追寻祖先走过的路”,您是怎么理解这些说法的?

田建文:“书写中国史”这都是老一辈考古学家们的语录了,我们后辈学人只不过是用自己的语言习惯口述罢了。古籍文献、民间传说和考古学研究,这是记录历史的三种手段,各有各的特色、优势和研究方法,根本就不在一个频道上,就用不着谁去证实谁。

考古学绝不能追求用考古发现去证实古籍文献、民间传说的某些问题,这太小儿科了。考古学研究的对象是考古学文化,遗迹、遗物组成的遗存,也可以称为考古学文化。通过考古学文化的谱系分析法,来明晰不同遗迹、遗物的存在时间、存在方式,和同一遗迹、遗物在不同时间之内的存在方式、变异程度,来“书写中国史”,也就是苏秉琦先生提倡的“修国史”“写续篇”“建体系”中的一部分,也是中国特色“考古学理论体系”和考古学“中国学派”形成的基础。“追寻祖先走过的路”的确是诗意的说法,考古不像有些人想象的那样晦涩难懂,也有学科的浪漫。

《中国社会科学报》:考古学界流行一句话:“考古就是有一份资料,说一份话。”您认为,什么样的资料才算得上是有“话语权”的资料?您扎根基层考古,这对您发现有“话语权”的资料有怎样的帮助?

田建文:还有一句话叫:上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西。这两句话,都是民国时期中央研究院历史语言研究所的创办者傅斯年先生说的,以后中国考古学继承了这一研究传统。踏踏实实搞调查,兢兢业业去发掘,仔仔细细写报告,认认真真读原著,老老实实来研究,只有这五个方面都做好了,才能获得“话语权”。

从我基层考古的体验来说,襄汾是我老家,襄汾陶寺遗址的考古工作,一直是近年来考古学界的热门话题。在“最早中国”“尧都平阳”和唐尧时期各种政治管理机制、经济发展水平及天文历法文字等方面,学者们发表了很多很好的文章。但我认为,只有把陶寺时间上下、空间四方的考古材料都熟悉了,才有能力做出切合实际的结论来。多年来我有事没事就去陶寺参观,在陶寺附近搞考古调查,参加临汾市第三次文物普查,做了相关遗址的卡片,在古城、大墓、观象台、扁壶文字等领域形成了自己的看法。

我想,如果不扎根基层考古,就无法获得这些有“话语权”的资料,更谈不上有“话语权”。

奋进:用考古方法书写古晋国史

《中国社会科学报》:1991年5月初,您在山西枣园村遗址调查时,惹得一只牛犊刨地,踢开一个垃圾堆,露出几个红色的陶片,这些陶片来自7000年前,该遗址因此被断定为迄今为止山西最早的一处新石器时代遗址。在您的考古研究历程中,类似这样的重要考古发现还有哪些?

田建文:从20世纪70年代开始,在南方的江西、湖南、广西、浙江以及北方的山东、河北、河南、陕西等地,都相继发现了距今一万年前后的古文化遗存。山西旧石器时代地点多达400余处,本是最有希望发现遗存之地,却迟迟没有发现,在山西境内,能否找到比仰韶文化更早的遗存?只是1984年在武乡发现石磨盘、石磨棒。于是我就同侯马市文博工作者一起,多次在侯马市开展调查。在读了国家博物馆陈斌先生的《万荣西解遗存的发现及其在仰韶文化中的位置》一文后,我向参加过临汾市文物普查的人打听,便有了1991年5月11日,我与薛新民、杨林中两位同事调查发现翼城枣园的事情。开始我们称它为“枣园H1遗存”,认为它是庙底沟文化的前身,后来正式命名为 “枣园文化”。这意味着在中国考古学界,尤其在新石器时代早期文化研究中,山西有了自己的考古学文化,发出了自己的考古学研究的声音,随即在中国考古学界掀起了一股重新评价仰韶时代半坡文化和庙底沟文化关系的热潮。枣园文化的发现,看似偶然实则必然,因为在这个问题上,我有考古学材料和扎根基层做考古的“话语权”。

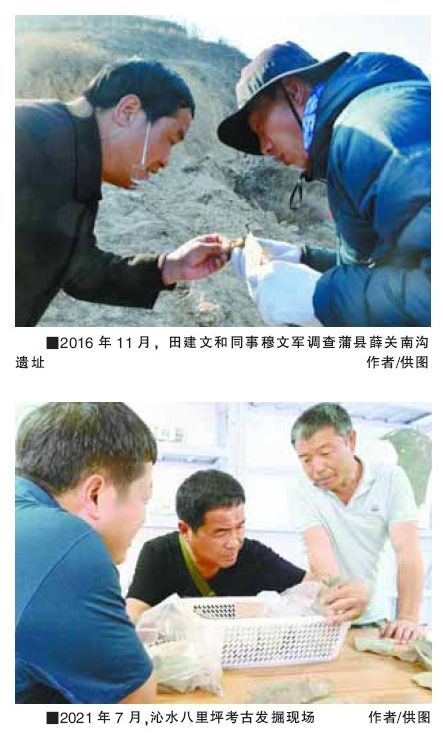

2016年冬,蒲县天寒地冻还经常下雪,我和同事穆文军发掘蒲县海拔1000多米的曹家庄遗址时,当石板墓一露头,穆文军马上意识到这一发现的重要性。我们边发掘、边调查、边查资料,清理墓葬共42座,对随葬动物等葬俗、陶器底部有方框形戳印等文化特征用谱系解析的手段,分析出土圹竖穴墓24座属于战国、秦汉时期的土著人,而汉武帝以后的洞室墓17座墓葬为匈奴人骐侯驹几的部属,这是我国确认的匈奴人分布最东南的一个地点,后来得到人骨鉴定的支持。但出土遗物中却没有见到近底部有孔的小口细颈罐这种代表匈奴文化的典型器物,这让人不得不怀疑在吕梁山南部还有没有匈奴文化分布?带着一系列问题,我们从2016年冬就开始在蒲县、隰县、大宁、永和等县展开考古调查。2017年5月25日,我们到隰县居子遗址调查时,墓地墓葬也被盗掘了许多次,痛心之余却在村民院子里发现了一件肩上有“上”字刻文、近底部有小圆孔的陶罐,这与内蒙古伊克昭盟西沟畔遗址、陕西神木大保当城址等匈奴文化相同,至此确证这里曾经有匈奴人和匈奴文化。以小圆孔陶罐为线索,我们发现2002年发掘的永和龙吞泉遗址也有数件陶罐下腹近底处有小孔的现象。最后分析出,这是汉武帝以来由祁连山区内迁到山西永和的小月氏遗存,原来小月氏王扜者降服了汉朝,汉武帝于公元前107年封他为瓡讘侯,所辖瓡讘县,就是今天的永和。

《中国社会科学报》:您曾说:“通过考古人调查发现和研究,使在社会上和史学界有争议的历史得到还原,这是最好的。”从枣园文化侯马晋国都城遗址到“新田模式”,这些重要的考古发掘成果,对还原社会上和史学界有争议的古代中国史有什么重要意义?

田建文:考古发掘具有证经补史的作用,考古发掘出的遗迹遗物,可以说是刷新有争议的中国古代史的“新证据”。这些“新证据”再结合前人研究与史料记载,很可能成为解决这些有争议古代中国史的新材料。

在我考古发掘和研究的过程中,也有这些新材料。就说枣园文化吧,以泥质壶、盆、钵和夹砂鼎、罐为主要陶器组合的枣园文化,不同于陕西渭水流域的半坡文化及其前身,而与太行山以东的古代文化有关。一经发现我就提出:山西地区的考古文化南北处于苏秉琦先生所分的“中原古文化”与“北方古文化”两大古文化区系的纽带地域;东西则为张忠培先生划定的“泰沂文化区”与“华渭文化区”的割据前沿。枣园文化的后裔庙底沟文化,是“城邦”出现前社会统一形式的探索,反映出山西对中华文明的起源与发展的贡献。

晋国最后一个都城,晋都新田所在地,最早记载于魏郦道元《水经注·浍水》和唐《元和郡县图志》、宋《太平寰宇记》以及明《大明一统志》《嘉靖曲沃县志》等史书。这些史书都认为,晋都新田所在地是在今曲沃县城西南的曲沃古城。清代曲沃县令张坊认为,在曲沃县西部的侯马驿,清代时归曲沃所辖。1952年发现侯马晋国遗址,认定侯马市应该从曲沃县独立出来,这座古城被称为“凤城古城”。随着多座古城、侯马铸铜遗址、侯马盟书及数处祭祀地点、上马墓地等发现、发掘和研究,从1979年起学术界把平望、牛村、台神三座古城组成的“品”字形古城、铸铜遗址、侯马盟书等认定是晋都新田了。

我在1993年总结出侯马晋国都城遗址“宫城”“卿城”及无廓城等六个特点,以及突出防御、突出手工业作坊、突出祭祀的“新田模式”,满以为侯马晋国遗址从此按照我的思路发现与研究。然而2008年春节,我从下平望村向高村步行,路过台神古城西门外的宫殿台基,看到如此规模的建筑,绝不可能是晋平公时祭祀的汾河之神“台骀庙”时,联想到《水经注》的记载,最后考证出它是晋平公集全晋国之力花五年时间建起的可与楚国“章华宫”媲美的“虒祁宫”。有一次,我与夏商周断代工程首席科学家李伯谦先生交谈中,他提示我要注意一下侯马晋国遗址中的“凤城古城”。他说:“西汉的一个县治没有凤城古城那么大的外城圈,东周时候才有如此规模。凤城古城处于侯马晋国遗址中,侯马晋国遗址没有发现之前,我们普遍认为它是晋都新田,但是现在可以肯定它不是。然而,它与晋都新田是什么关系?还需要你好好考虑。”我恍然大悟,之前只是注意到春秋晚期墓葬打破牛村古城东城墙南段,且平望宫殿台基东南有两座战国早期墓葬,这说明没有等到晋国灭亡的公元前376年,“品”字形古城就废弃了。

考古材料铁证如山。原来到了晋国晚期,六卿争霸,晋国公室软弱,六卿把晋国公室迁到了“凤城古城”,新绛柳泉就有这个时期的配套晋公大墓等。我又在多篇文章中论证此事,这是我1993年以来对侯马晋国遗址再次全面的新认识。而汉代以后的史学家们都把凤城古城看作晋都新田的原因,是没有辨认出来晋公的这一次小搬家。

《中国社会科学报》:近期,您在考古发掘研究中有什么新成果?

田建文:2018年8月至2019年6月,我和同事们一起发掘了山西最大的东周墓葬闻喜邱家庄1号墓,积石积炭,墓口南北长14.3米,东西宽13.5米,墓底距现地表约18.8米,墓上夯土建筑基址东西宽21.6米,南北长26.6米,远远超过墓口范围,还有比较完整筒瓦和板瓦组成的散水类建筑遗存,这应当是墓上“享堂”一类的建筑。据我们考证,1号墓是战国初期晋公夫人之墓,由于墓葬多次被盗,没见青铜礼器,出土器物全部为陶、铜、铁、金、玉、石、贝、骨、 料器等小件器物。

2020年,我们在邱家庄1号墓西北和正西两个地点共清理11座中、小型墓,进一步论证了战国初期晋公夫人之墓的合理性,尽管没有发现周代诸侯级别的墓葬,但大部分都有连接墓室之外的墓道。2021年,我们又调查、勘探上郭古城,其面积在40万平方米以上,是晋国另一个政治、军事、经济、文化中心“古曲沃”。今年解剖北城墙,又在城内西北角做了小面积的发掘,发现春秋早期大量瓦类和与铸铜有关的遗物,强有力地推动晋文化走向深入。因为,古曲沃先是比晋国都城“翼”还大的第一大都市,后来发生了影响晋国历史的一件大事,即小宗战胜大宗的“曲沃代翼”后,晋献公扩建晋国都城,就这样“古曲沃”还是晋国的第二大都市,一直在晋国历史中发挥着举足轻重的作用。

回望:基层考古要后继有人

《中国社会科学报》:您曾在社交媒体发表过一首小诗《亡羊补牢?》,诗中说:“今秋豪雨日夜浇,摧毁明时三里桥。再不保护今侯马,彻底失去古驿道。”诗文下面还附上了您拍摄的被摧毁的三里桥视频。2021年10月,山西暴雨洪灾对山西古建造成的影响也颇受社会关注。结合您的基层保护经验,对受到损害的遗迹您有哪些保护建议?

田建文:三里桥是2015年9月我参加“晋都大遗址保护及晋文化核心区开发建设规划”侯马调研时,提出到侯马最南端是隘口村调查古代的道路,同行者有同事吉琨璋以及侯马市文物局的柴平林、梁军等。路上梁军告诉我,他在2009年全国第三次文物普查时就调查过,因离隘口三里,所以村民称为“三里桥”。实地一看大为惊叹,单拱桥的条石和青石板的桥面历历在目,可惜石栏被岁月毁弃了。如果不是身处山高路远之地,哪有保存这么好的古迹?侯马市就是因为明朝1375年设置“侯马驿”之事,担负着晋中、晋北到塞外到长江流域交通的重任。这条驿道上曾发生过不少影响深远的历史事件,其重要性与地位不言而喻。

然而,有的遗迹或遗址不是由于自然灾害的原因遭到破坏的。在考古发掘中,经常会遇到盗墓、基本建设、农田改造等人为破坏或工农业生产实践行为,对文物保护都存在不同程度的影响。面对这些情况,我们应该怎么办?盗墓得依靠国家来惩治,惩治的力度一定要大;在实施基本建设、农田改造之前要“文物前置”,就是要提前做好文物、考古工作,有个“时间差”才能避免工程跟文物、考古争抢时间而造成人为破坏,这个问题说起来容易做起来难。另外,我建议:国家级、省级、市级和县级文物保护单位,配备一名相应的研究员、副研究员、助理研究员来负责监管、咨询和宣传,其人员可以是本县市的,但暂时还不现实,也可以义务“认领”,责任到了人,保护的力度才能有所提升。

《中国社会科学报》:您拍摄的三里桥的视频,画面是晃动的。这让人不由地想到1997年您从工地回乡路上的那次车祸,三次开颅手术留下的后遗症导致您无法在行进的拍摄中保持身体平衡。在身体不便的情况下,究竟是什么样的动力让您更加坚定考古信念,并一直走下去?

田建文:我经常说:考古发现的惊喜与研究的愉悦,成了我“养生”的手段。事实上,也是我康复的途径。因为我只能做考古,而且轻车熟路、驾轻就熟,何乐而不为?有了这个信念,还有什么困难解决不了吗?

我的切身体会是,身体是可以和自己对话的。身体越是不便,越要激发身体自身保护的功能。50岁以前我每天要独行一万五千步,50岁以后缩短成一万步了,而且雷打不动,开会、下雨也要走够,同事们善意地说我是“一根筋”。我觉得,走路既能锻炼身体使我早日康复,又能思考学术问题及难点,碰见了什么稀奇的事还能写点“打油诗”,也算得上是一举三得,其乐无穷了。

当然,最重要的还是,我热爱考古,并愿意为之付出一切。

《中国社会科学报》:张光直先生曾说:“考古者的责任是尽最大的可能客观地介绍古人所选择的社会组织的形式和结果。”如今,建设中国气派的考古学,需要一代代考古人勇担考古责任,将考古事业薪火相传。您能否给现在的年轻学者提供一些治学经验?

田建文:我没有治学经验,只有点滴体会,这就是:硬背考古研究经典著作、死记考古学文化中的典型器物,多看考古报告、多读史籍原著。这些一开始比较困难,但越来越顺手,学会从考古材料中找课题,到考古材料中找答案,吃别人嚼过的馍没滋味。2021年10月,吉林大学出版社刚刚出版了吉林大学考古学院院长赵宾福教授领衔撰写的《中国考古纲要:百年发现与研究(1921—2021)》,对一百年的中国考古简明扼要做了介绍,这本书里面的“主要参考文献”就是经典著作,建议年轻学者读一读。现在考古报告、研究论文日新月异、浩如烟海,怎么办?没事就反复读经典著作,非经典著作不是不读而是泛泛而读,总有些资料你不曾掌握,也许就在里面。

我从事一线考古多年,最大的感触是,社会对百年考古的关注度很高,但是一线专业考古科研人员匮乏,甚至可以说一线考古行业后继无人,这似乎与考古在当下的热度不太匹配。得人者兴,失人者崩,人才对一个行业发展无疑是至关重要的。当然,这是一个需要各方力量支持的大问题,只有各方一起努力,多创造好的条件,多培养考古、文博类的专业人才,才能让基层考古后继有人。

(图文转自:《中国社会科学报》2021年11月26日第2296期)