赵丰|王㐨先生:目光四注,勤于耕耘

王㐨先生的生平中这样写道:中国社会科学院历史研究所高级工程师。1930年生在山东莱州。1946年参军,1956年入党,1958年转业到考古研究所,任技术室副主任。1984年调任历史所古代研究室主任。1983年起,受聘为国际服饰学会理事、顾问,1991年被选为中国博物馆学会古代服饰研究会名誉会长。1997年11月26日病逝于北京,享年67岁。

1992年王㐨修复阿城金墓钉金绣萱草罗鞋工作照

听到王㐨先生病逝消息的时候,我正在纽约,消息令我悲痛不已。而读到这份生平,谁都会感到惋惜。67岁,对于一般人来说都是太年轻了,对于一位中国首屈一指的文物保护专家来说更是太太年轻。25年过去了,有《美术观察》编辑来约关于王㐨先生的稿,让我“就王㐨先生的治学道路、研究方法、学术经历、学术成果等向读者做简明充实的介绍”。虽说我也认为此文由我来写很合适,但真要把王㐨先生对工艺美术史的贡献写好,也很不容易。我找出2000年王㐨先生去世三周年时编的《王㐨与纺织考古》〔1〕,觉得还是以当时整理的王㐨采访录为主,尽量用他自己的语言来回答这些问题。所以,我根据这些资料,把行文次序调整为治学道路、专业成果、学术思考和研究方法四个方面来进行介绍。

一、治学道路

关于王㐨先生的一生经历,他其实有一份人生的路线图,他自己称为轨迹图。这张轨迹图条理清晰而内容周到,在那个年代里,他的阅历已是非常丰富,他的记录也是非常详尽。他用了整整12页大纸,用了极为有创意的方法把自己的人生轨迹做了记录。但这样的记录只是以时间和地名为主,而他一生的治学道路,更全面的是1997年3月9日至11日他在寓所给我做的介绍。

王㐨生在山东掖县,即现在的莱州市。1937年到济南上学读书,1943年回到农村种田。1946年恰逢土改,做了村里的文书,同时也读了不少的书,其中对他影响最大的是动物、植物和自然三本中学课本。同年他又参了军,在连里当文书,后来又去西海教导营学习。1947年因病复员,在焦家村小学教书。

1947年,党组织派王㐨到上海去,算是一个地下工作者。他从掖城坐木船到二道沟,再到天津,找到一家专跑上海的轮船公司,办了一个海员证,就顺利地到达了上海。在上海,王㐨去了盛昌机器造船厂当学徒,还在正明业余函授学校学习。但这种函授基本就是自学,数学也学一点,画画也学一点。

上海解放后,王㐨又重新回到部队当了文工团美工,主要是画舞台布景,还兼做服装和道具。1952年去朝鲜战场,1958年撤军回到哈尔滨。其间他画了上千幅水粉画和速写,同时也临摹了不少丝绸图案。所以当王㐨去报考鲁迅艺术学院时,就变得比较容易一些了,一下子就被鲁迅艺术学院的工艺美术系录取了。

不过,王㐨在鲁迅艺术学报完到的当天晚天,又悄悄地溜走了。因为想要去北京,中国科学院的两个研究所(考古研究所和植物研究所)在等着他,因为他在朝鲜的时候,画了好多朝鲜植物的写生水彩画图寄给中国科学院的植物所,得到了植物所宗朴书老师的欣赏。但是后来又到了考古所,主要是受了沈从文先生的影响。

王㐨是在1953年认识沈先生的,当时他还是一名志愿军战士,在回国完成任务后的休息时间去参观还位于故宫午门上的中国历史博物馆,却没有想到陪着他讲解的讲解员是沈先生。后来,王㐨就天天去看博物馆,沈先生每次都要放下手中的工作陪着他看和讲,这样一直讲了一星期,直至王㐨返回朝鲜战场。从此二人开始了北京—朝鲜的书信往来,至1958年,王㐨最终选择进了考古所的技术室,担任了技术室副主任。

考古所的技术室有三个部门:一是照相,一是画图,一是修复。王㐨就对修复特别有兴趣,但也没有很多机会接触。但到了“文革”开始,王㐨开始参加考古,虽然这只是发掘山西一个煤矿的万人坑,但从1966年一直到1968年,为了逃避考古所的那些事,王㐨几乎年年都去,而且一年还不止去一次,当地人写信不要考古人员去但王㐨还是去,这样他躲过去不少是非〔2〕。

此后,王㐨先生开始了真正的纺织考古生涯。这是一段何其辉煌的生涯!中国的纺织考古从此与王㐨的名声紧密地连在一起。

1968年,王㐨参与发掘满城汉墓,主持两套金缕玉衣的修复,进行出土纺织品的保护与研究。

1972年至1973年,王㐨参加长沙马王堆一号汉墓发掘工作,主持出土丝绸和服饰的现场保护和提取保护工作。

1974年,王㐨参加马王堆三号汉墓考古发掘和现场保护工作,主持马王堆三号汉墓纺织品提取工作。

1978年,王㐨正式调任历史研究所,作为沈从文先生助手,协助沈从文先生完成了《中国古代服饰研究》定稿。

1982年,王㐨参与江陵马山一号楚墓的发掘,主持丝绸服装的提取、保护与研究。

1984年,王㐨参与广州南越王墓出土纺织品的起取、保护研究。

1987年,王㐨参与法门寺地宫现场的发掘工作,成功完整地打开重重宝函,起取佛指舍利,并对现场出土的大量丝织文物进行起取、保护研究。

马山一号楚墓、马王堆一号、三号汉墓和法门寺唐代地宫,是中国丝绸与服饰考古史上最为重要的三次发现。王㐨先生是出土丝绸与服饰的提取、保护、修复的主持者,也是执行者、研究者。他为我们发现、保存和提供了大量的物质资料,为中国纺织和服饰史的书写打下了坚实基础。

金墓出土绣鞋修复记录

二、专业成就

王㐨先生去世时,中国社会科学院考古研究所对他一生的评价总结是:“主要从事考古文物修复与保护工作,兼及纺织技术史、服饰史研究。”我觉得这是极为中肯的总结。我在这里也按这三个方面简单介绍他在纺织服饰文物专业方面的主要成就。

1.考古与保护。关于纺织考古的文物修复与保护工作,王㐨先生对于出土丝绸文物的保护,是中国这一领域最为系统、深入的探索〔3〕。他极富有技巧和经验,创立了一套实际有效的工作方法,甚至填补了多项技术空白。他先后参与主持过多处重要纺织考古的发掘和清理以及纺织文物的修复、保护和鉴定研究工作。其中包括:满城汉墓纺织品的发现与分析,主持修复还原了两件金缕玉衣;马王堆一号、三号汉墓的发掘,无损起取出大型帛画,完好揭展开仅重49克的素纱单衣等五十余件衣物和四百余件残件;广州南越王墓大量高碳化丝绸的加固;江陵马山楚墓数十件珍贵服饰的揭展整理;陕西扶风法门寺出土唐代罕见的加金丝织物的揭展保护,都取得了长期稳定的保护效果。

他的保护发明主要有:一是被焚成灰的丝绸堆积的加固和展开方法〔4〕。二是发明了对双面有字文书的单丝网加固技术,具有不显痕迹,不影响视觉的优点,已推广到报纸、文书、丝绸加固方面。三是他的这一成果《字书文物桑蚕单丝网PVB加固技术》(合作者陈志伟)获中国科学院优秀成果一等奖〔5〕。

2.纺织技术史研究。王㐨一生发表论文二十余篇,除了对于纺织品文物保护的大量实践和研究之外,主要是对于纺织技术史的研究。其中包括几个方面:

首先是织造技术史的研究,这一方面最为重要的成果是《八角星纹与史前织机》。王㐨先生进行了大量的民族学的调查研究,并将其与早期考古发现中的纺织技术起源相关联进行研究,有着大量的思考,取得了不少的成果。八角星纹是中国新石器时代常见的一种纹样,甚至遍布世界各地。但王㐨先生认定它是织机的经轴上的轴承,特别有见地,也特别合理,有力地提前了中国有架织机的出现时代〔6〕。纺织印染史是王㐨先生用力最多的方面。他从实验考古学的角度出发,一直努力尝试还原中国古代染缬工艺,这也许是从沈从文先生的文章《谈染缬——蓝底白印花布的历史发展》〔7〕开始的。他很早就以新疆吐鲁番出土的大量染缬实物以及民间调查所知中国各地保存的扎染技艺出发还原唐代绞缬工艺,这方面的成果见于他的论文《中国古代绞缬工艺》〔8〕,更为全面的成果见于他女儿王丹所编的《染缬集》〔9〕。

王㐨先生对于中国古代染缬的还原并不限于防染印花,同时还有直接印花。他一方面以马王堆出土的金银色印花纱和印花敷彩纱两件为依据还原了两种汉代印花工艺〔10〕,他的推测后来被广州南越王墓出土的青铜印花版证实。同时,他也复原了甘肃武威磨咀子出土的卷云纹的印花绢。王㐨先生还对中国传统染料进行了许多超前的研究,其中包括《汉代织、绣品朱砂染色工艺初探》〔11〕,这是对中国古代唯一的矿物染料朱砂的原料采集、加工和染色工艺的研究。还有特别神奇的骨螺染紫的研究,揭开了中国古代东海也曾从海生贝壳中提炼紫色染料进行生产的秘密〔12〕。这些研究在中国染料史上都具有开创性的地位。

纺织品种史的研究是王㐨先生在各地进行考古发现时的整理和鉴定成果,几乎每一次新的考古,都伴随着纺织品种或纹样的新发现,在现场进行考古发掘和清理的人也有着这一发现的优势。这些发现成果见于他一篇篇的考古报告中的附录或是专文,如《妇好墓纺织品情况》《郎家庄东周殉人墓出土纺织品五种》《马山楚墓出土的锦、绣》《满城汉墓丝绸》《大葆台汉墓出土纺织品》、《广州南越王墓出土西汉纺织品》(合作者吕烈丹)以及《法门寺织物揭展后的保存状况和已揭展部分的初步研究》等。可以看到,王㐨先生所做的大量工作,都淹没在大量的考古报告之中。

3.服饰史研究。王㐨先生关于服饰的论文不多,《深衣释衽:江陵马山一号楚墓出土遗物的启示》〔13〕或算其一篇,文章对争论千余年的深衣形制提出新的认识,但其实这篇文章的主要观点见于他协助沈从文先生完成的《中国古代服饰研究》增订版中。

王㐨先生对于中国服饰史研究最为重大的贡献是作为沈从文的助手帮他编写《中国古代服饰研究》。他于1975年开始参与沈从文先生的工作,并于1978年8月被中国社会科学院正式任命为沈从文助手,到1980年在北京友谊宾馆住了半年,协助完成了《中国古代服饰研究》的最后定稿。第一版于1981年9月由香港商务印书馆出版,出版后受到极大欢迎。1982年,王㐨先生参与马山楚墓发掘并主持了其中丝绸服装的保护与研究,获得了大量新的考古资料。所以商务印书馆很快就启动了增订版的工作,增订版最终于1992年8月出版,就是由王㐨先生负责的。

在此之后,香港商务印书馆开始约他主编一套多卷本的《中国古代服装史》,他也分别邀请了几位作者来写作,李英华、包铭新等,其中也有我。但可惜的是,这一项目最后并未完成。

三、学术思考

在研究中,有时提出问题比解决问题更为重要。1997年10月18日,正是王㐨先生去世整整一个月前,他支撑病体,给我讲解了中国纺织史研究上目前所需解决的若干重大课题。这次谈话持续了三个半天,其中最后一次谈话一直持续到我上飞机回杭。这次谈话非常重要,一方面体现了他对纺织技术史研究的努力和贡献,另一方面也为我们纺织史的研究者提出了六个研究的问题和方向。

1.纺织的起源。世界上大概唯有中国出丝绸,出土的丝绸从原始社会一直到明清历代都有。不过,研究丝绸和纺织,眼光还是要放到十万年这一段。编织物在五六千年前已经出现,草鞋山发现了一件编织物,相对于钱山漾的丝绸来得还要早一些,是传说中的穿兽皮的时代。说那个时候还没有出现纺织,人夏天都得穿兽皮?应该不太可能。人的体质两万年前已经和现在差不多了,其穿着应该和现在相去不远。因此,在纺织之前必定会有编织的出现。

真正的纺织机械出现之前,所用的机具,一种叫工具,如腰机之类,一种是机械,是有架子的东西。这些机具或单独的或孤立的在新石器时代已经出现了。总的来看,当时有架的织机出现的可能性已经非常大。上海崧泽出土的一个陶纺轮上有个类似手柄的图像,其反面是八角形,可能是一个控制卷布的或是卷经的机械零件。河姆渡遗址中也出土了一个类似八角形的纹样,往后来就发展成了提花机经轴两头的轴承。所以纺织起源的问题还要继续探讨。

2.经锦与提花机。夏鼐先生曾经这样说,中国的织锦是经锦,西方萨珊王朝的织锦是纬锦,中国的纬锦是从西方学来的。按王㐨先生的看法,这个概念可能有点太扩大了,因为任何原始织锦应该都是纬线显花,在腰机随便编上一段都会是纬锦。但中国的经锦外国人却没有,为什么中国会出现经锦,夏鼐先生推测可能与蚕丝的长丝纤维特性有关。但究竟是什么原因,还有待于进一步的研究。

与经锦相关的是它所用的提花机。夏鼐先生原来提出过汉代有提花机的观点,并说提花机上的综是提花线束的形式,而不是长方框子的综框形式。但后来夏先生又在日本的演讲中说同意加拿大的柏恩汉(H. Burhan)的观点,汉代织锦可能是在普通织机上使用挑花棒织成花纹的。但王㐨先生从实物观察,一些织物如锦绮之类,它们的花纹上都出现过纰病,这种纰病是因为提花装置中的程序设计在打造花本时出了疏失,错穿了综丝所造成的。特别是江陵马山出土的舞人动物纹锦是通幅一个单元的大花纹,内含七组不同的动物与对舞人,花纹左侧有拱形宽条纹错综,这一错误在长达11.74米长的匹料中一错到底。这正是一种反证或是一种间接证实,不仅是在西汉,而且更早在战国时期也已经在织机上装置了提花程序。2003年,成都老官山汉墓出土了四台一勾多综式的提花机模型,终于为解决这一问题提供了最终答案。

3.加金织物。王㐨先生在清理满城汉墓的玉衣时,就已找到十二股金丝拧成的一个纽结,类似一个扣。一股金丝就0.1—0.2毫米,是用拔丝技术制成的。但真正的织金是什么时候开始的?拔丝是什么时候变成圆金线的?现在考古发现最早的圆金线实物出自唐代法门寺地宫,里面的芯线都烂了,外面缠的金片有0.3毫米厚,厚得不能称为金箔,而是金叶子。缠了以后,这个线粗得就像弹簧,0.4—0.5毫米。唐代的剌绣基本上都是圆金线,这方面后来杨军昌和路智勇都做过很多的研究,应该更为清晰了。

法门寺出土物中的圆金线还有两件是织金。其中一件是菱纹格里边双鸟纹样的织金袈裟,发表时称为织金锦。这件织物的组织已看不清楚,经线也已基本断了,纬线到底有几组也看不清楚,但至少应该有两组,一组是金线,另一组应是丝线。这件织金锦的原貌看起来像是件袈裟,但通过X光射线还没有看到袈裟的金属挂钩。王㐨先生认为,这件东西有可能是外来的,既有可能是外来的材料中国织造,也有可能是全部外来的,还需要研究。我后来也看了这件文物,基本可以确定这是一件织金锦,应该是中国的织造技术。

4.妆花织物。关于妆花,王㐨认为清代的妆花比明代的好,因为现在看到清代妆花大多是在缎地上妆花,地色非常纯真。为什么清代喜欢用妆花而不用织锦?想来优点就是色泽纯净。而织锦是特结型的重组织,颜色都织在里面,厚厚的一层,怎么看那地子也不干净。绣花则缺乏规范,不容易制作。所以当时选用妆花,它既有织造的规范,又有绣花的明净、鲜艳、绚丽。无论是八枚缎也好七枚缎也好,在缎子上面,每一根经线都有机会起来把纬线压着,所以也不需要两个经轴分别为地经和特结经设置。妆花的纹纬一般都是绒线,绒线比较稀疏,但也粗宽,遮盖力强,花纹的颜色就特别舒服,特别漂亮。妆金的情况也是相似,如织龙纹时龙鳞用的是圆金线,里面就用平金线。所以妆花在当时特别受欢迎。

明代的妆花基本上也是这些种类,有妆花纱、妆花罗、妆花绢、妆花缎等,但其雏形是金代所出的妆金织物。这很可能是从金代开始,经过元代,经过明代,才得到成熟的。北方少数民族一直与西方有着密切的交流,但这种影响是从北方传到西方去的还是从西方传到北方去的,还有待于研究。听说在辽代的墓中已经出土了妆金绫,耶律羽之墓中也有妆金织物,那么这一源头可能还可以往前提。

5.纱罗问题。中国纺织史上另外一个大问题就是织罗。目前所知最早绞纱织物就是江苏吴县草鞋山发现的葛织物,但从结构上来看,这件罗并不是真正的罗,而是一种绞编织物。中国的罗在商代出现在大量的青铜器上,妇好墓的青铜器上就有。它看起来是经丝绞转,形成很多大孔,非常像后来的四经绞罗,王㐨先生把它称为大孔罗。这种罗在朝鲜和韩国还在织,在日本也有织,但没有织得像中国古代那么密的。从原理上看,这种罗的织法还好解释,但事实上当它经线密度一增加,问题就来了,前面的开口不清晰,后面的经丝要不要散开排列?现在要解决织罗的问题,光是四经绞素罗还不行,必须要去实验马王堆那些菱纹罗,宋代那些狮子纹、莲生贵子的大花纹罗,真是非常复杂。织造条件也是一个问题,可能一定要采用湿织。丝线不湿的话经不起摩擦,一会儿就断了。另外,织机也有可能下沉在地坑里,织工就坐在里面,可能正是为了潮湿,潮湿可以消除静电,并增加强度。

6.纹样问题。纹样是研究纺织品中一个不可避免的问题,也涉及定名、起源和其他。纺织纹样的起源,必须从彩陶和青铜器开始寻找。彩陶和青铜上的虽然不全都是纺织纹样,但有些肯定是。现在世界上还有许多人在研究纹样的起源,王㐨认为,研究纹样离不开纺织纹样,纺织的起源远比青铜器早。丝绸纹样包括织和绣两个方面,都可以在青铜器上找到。只要是四方连续、能够组合的那些纹样,应该都是从纺织里来的。纹样规矩的是织出来的,不规矩的就是绣出来的。北京琉璃河出土西周青铜器上的一件凤纹,跟江陵马山刺绣上的凤纹真可以说是一脉相承。

纺织史的研究牵涉面很广,除了上面说的六点,再复杂一点就是关于蚕丝、蚕的驯养、蚕种等,还有染料、染色也必须得涉及。这些内容,我们越学越觉得知识不够,不学的时候才自满,学了然后才知不足,中国的语言真是精辟。

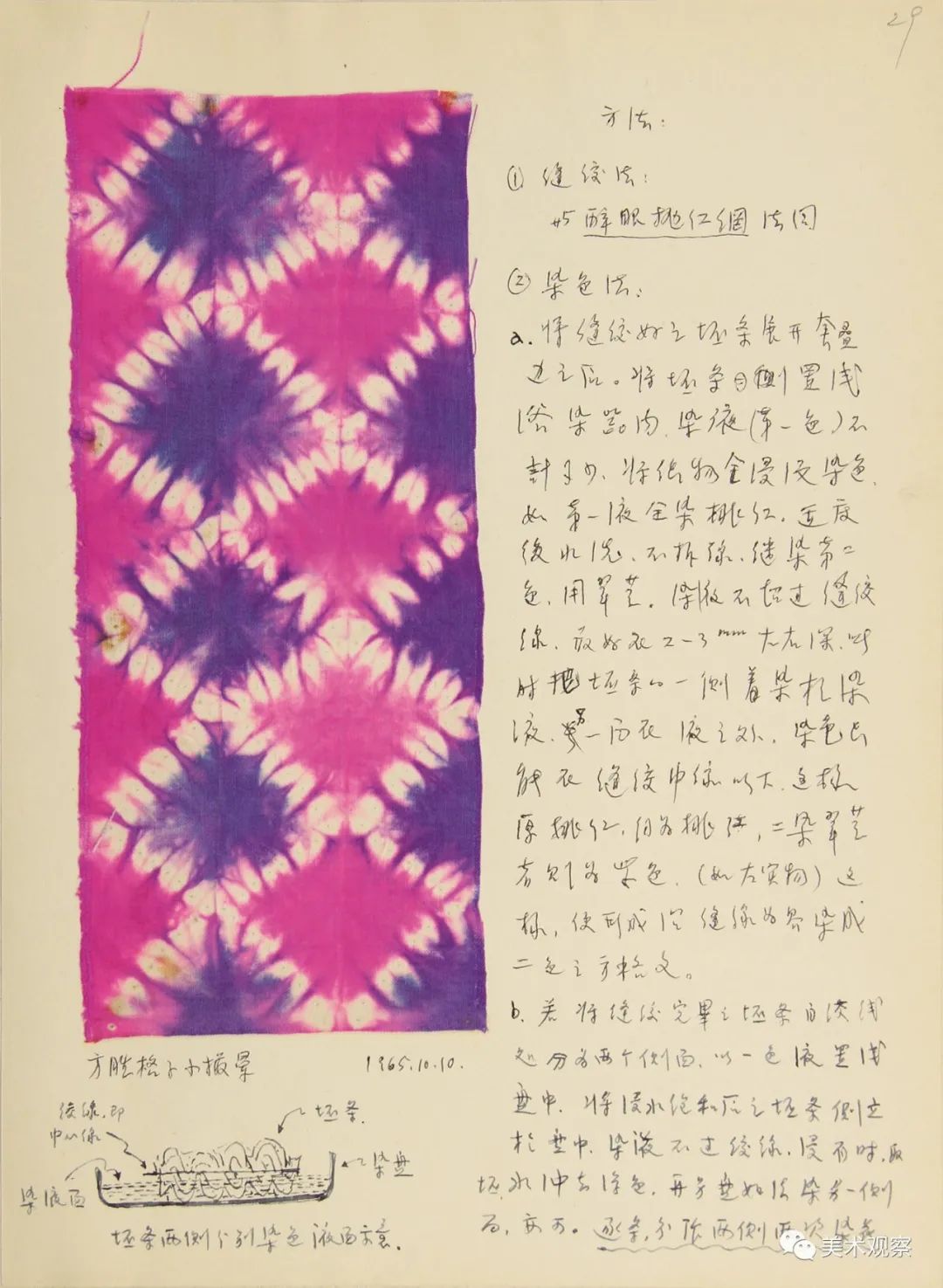

染缬实验记录

四、研究方法

要讨论和总结一位学者的研究方法是最为困难的。我也曾向王㐨先生请教过相应的问题,但他为我讲解的则是学习的方法。他对我说:要向人人学习,向每个人学习,但重要的是学习方法,而知识是没有办法学完的,要靠个人去积累。他的学习方法都是自学,其中有两条经验:一是勤于观察记录, 二是善于整理总结。

王㐨先生一直保持着一个很好的习惯,就是做什么事都记录,出去看东西也记录,外边遇到一个东西觉得有意思也记录,觉得这个东西过后容易失去,记录是最好的保存。早时候从兴趣出发,喜欢就看看,遇到不同的风俗民情也记录,到考古所以后就开始注意各种知识,把看到的听到的都记下来。养成这个习惯有很多好处,对别人做的工作也记,然后就可以看看哪些是好的,哪些不好,马上有评论。对自己做的工作也记。这其实也是一种自学,最后养成了一个自学的习惯,什么都自学,纺织原理、化工原理,等等,王㐨先生都是靠自学成材的。在搞染缬的时候,织物在扎染之后就会变形,他就专门找了苏联的一本关于针织品的变形方面的书,由此知道了织物变形的三阶段,开始是塑性变形、弹性变形,再是永久变形。做丝网胶的时候,他又看了大量的关于丝胶丝素的书籍,有金子英雄、小松计一等人的理论。在学化工原理的过程中,他还经常要去实验室,向化学老师请教。

做了记录,就得整理和总结。没有整理,资料就会成为一堆废纸。所以,及时整理是王㐨先生的第二条经验。他认为,考古的方法其实也就是整理和总结,将大量发掘出来的资料数量化、有序化,变成一个有系统的工作。沈从文先生也是这样,他把这叫东西要排队,要在脑子里排起队。王㐨先生做实验也是这样,不同的配方、不同的比例、不同的浓度,时间、温度、压力等,都要排起队来。他做保护灰化丝绸的实验时,做了十多个配方,配方的材料要全面地测,每一次做了就列表,这样可以帮着一道选。有些实验连续观察七八年,有的十几年,做了以后还要继续观察,每次都做一个小结,都把它列成表,归纳成若干条,最后把它的结果、把它应注意的问题都记下来,才能真正提出解决问题的办法。

而从我的学习和观察来看,王㐨先生的研究方法有两个重要之处:一是宽厚庞杂的知识结构,或可以称知识体系,二是大量的实践实验动手研究。

王㐨先生对我说,纺织品文物保护的难度在于所需知识庞杂,什么都得知道。我们考古发掘到的,是过去人类的整个社会遗存,有可移动的,不可移动的;有无机的,有机的;有物质的,也有物质背后非物质的;有自然科学的、工程技术的,也有人文历史或艺术造型的。作为一个考古学家,必须面对整个人类的过去,你甚至无法知道你将会遇上什么。所以我们必须跨界跨领域地构架我们的知识结构,我们也必须融会贯通地来研究我们所面对的所有内容。

王㐨先生研究的另一个特点是实践。他虽然读了大量文献,读万卷书,但还重视行万里路,在现实世界中进行观察。一是他有着大量的考古发掘机会,接触了大量新发现的纺织品文物,这是一般常人所不可能具备的条件。二是他开展了大量的民间调查,接触了许多的民间工艺,今天称之为非物质文化遗产,但当时保存的许多传统工艺还是相对传统和单纯。三是他进行了大量的还原实验,进行了大量的纺织工艺复原实验,得到了大量科学分析检测的结果。

所以,王㐨先生给我的赠言是:目光四注,勤于耕耘。目光四注,就是要建立一个庞杂的、广大的学术背景或体系;勤于耕耘,其实也是要有更多的思考、实践和探索。他的一生,为我们树立了极好的榜样。

王㐨主要著述:

1.《马王堆出土的汉代印花》,《考古》1979年第5期。

2.《满城汉墓丝绸》,载中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,文物出版社1980年版,第153—160页、第307—311页。

3.《中国古代绞缬工艺》,《考古与文物》1986年第1期。

4.《深衣释衽:江陵马山一号楚墓出土遗物的启示》,《国际服饰学会志》1987年第4期。

5.《八角星纹与史前织机》,《中国文化》1990年第2期。

6.《象岗南越王墓出土丝织品鉴定报告》,载广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆《西汉南越王墓》,文物出版社1991年版,第476—497页。

7.《汉代织、绣品朱砂染色工艺初探》,载联合国教科文组织、中国社会科学院考古研究所《十世纪前的丝绸之路和东西文化交流:沙漠路线考察乌鲁木齐国际讨论会(1990年8月19—21日)》,新世界出版社1996年版,第369—382页。

8. 沈从文编著,王㐨增订《中国古代服饰研究·增订本》,香港商务印书馆1992年版。

9. 王㐨著,赵丰编《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版。

10. 王㐨著,王丹整理《染缬集》,北京燕山出版社2014年版。

注释:

〔1〕王㐨著,赵丰编《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版。

〔2〕《万人坑》。

〔3〕王㐨中国丝绸文物出土与保护概况》,载《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版,第30—37页。

〔4〕王㐨《被焚烧过的古代纺织品的保护》,载《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版,第123—126页。

〔5〕王㐨《丝网制备工艺与字书写加固技术》,载《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版,第127—131页。

〔6〕本文原由王㐨在1986年日本召开的服饰学会上宣读,后刊于《国际服饰学会志》第6期,修订后再发表于《中国文化》1990年第2期。

〔7〕沈从文《谈染缬——蓝底白印花布的历史发展》,《文物参考资料》1958年第9期。

〔8〕王㐨《中国古代绞缬工艺》,《考古与文物》1986年第1期。

〔9〕王㐨著,王丹整理《染缬集》,北京燕山出版社2014年版。

〔10〕王㐨《马王堆出土的汉代印花》,《考古》1979年第5期。

〔11〕王㐨《马王堆出土的汉代印花》,《考古》1979年第5期。王㐨《汉代织、绣品朱砂染色工艺初探》,载联合国教科文组织、中国社会科学院考古研究所编《十世纪前的丝绸之路和东西文化交流:沙漠路线考察乌鲁木齐国际讨论会(1990年8月19—21日)》,新世界出版社1996年版,第369—382页。

〔12〕王㐨《骨螺染色》,载《王㐨与纺织考古》,香港艺纱堂/服饰工作队2001年版,第98—99页。

〔13〕王㐨《深衣释衽:江陵马山一号楚墓出土遗物的启示》,《国际服饰学会志》1987年第4期。

(赵丰 浙江大学教授、中国丝绸博物馆名誉馆长 本文原载《美术观察》2023年第9期)

(图文转自:“美术观察”公众号)