明古问道:广阔、平易的学问之道——王仁湘先生访谈录

发布时间:2017-06-12文章出处:中国考古网作者:川大明远考古社

整理者按:2017年5月13日~14日,王仁湘先生在四川成都参加由发现中国李济考古学奖学金评审办公室主办、四川大学历史文化学院(旅游学院)承办的第六届李济奖学金颁奖仪式。5月13日下午,四川大学考古系学术社团明远考古文物社付杰、田润、赖雨青三位同学有幸于活动空隙,于四川大学江安校区文科楼对王仁湘先生进行了访谈,采访者均为四川大学考古系本科三年级学生。为方便读者理解,王仁湘先生所讲标记为“王:”,采访者所讲标记为“访:”,部分访谈内容略有删节增补,一切错漏理应由四川大学明远考古文物社及采访者担责。说是访谈,其实更像是一次午后闲聊。现将访谈内容整理公布如下,以飨诸君。

王仁湘先生(右)接受采访

访:王老师您好!感谢您给予我们这个机会接受我们的采访!刚进大学时就读过您的很多文章,感觉您文章和其他人都不一样,有浓厚的文学气息在里面。

王:没有呀,文学方面我本身没有那么高的造诣。

访:但是我就感觉您的文章和别人不一样。

王:那是,应该还是有区别。

访:我对您比较深的印象,在邮件里面也给您说过,是上次在金沙听您讲座,那一次真的永生难忘,第一次感受到知识对大脑的冲击,其实您讲什么我都忘了,就记得您将仰韶的彩陶旋纹,从水涡到星空到宇宙的运动,那一下受到的冲击太大了。

王:你这一班有多少人?

访:我们有25个人,有18个女生,现在好多考古系都是阴盛阳衰。

王:就是,但我们应该理解,做田野,女生还是很不便,这不是考虑别的,其实挺辛苦的。但女生要坚守住了,那就了不得!

访:确实,女性有女性的独特视角在里面。

王:但是很难坚持到底。

访:我上学期在剑川海门口遗址发掘,在工地也读了您不少文章,不过不是那种专业性质的,都是您的“三休考古”作品。像《给你一张过去的煎饼》以及您在“第四届中国公共考古—荆楚论坛”开幕式上的讲话等等,给我的启发很大。当时我也在负责我们工地的公共考古工作,也一直在思考您谈的这些问题。就国内的情况而言,大众对考古的认知还存在一些问题。但是,就在我们实习的这一阶段这个问题就得到了改观,那个时候河南省考古研究院的微博出来了,其他的也就跟着雨后春笋般的出来了。感觉去年下半年的时间,就与考古相关的网络消息的评论而言,公众对于考古的观念改变了许多。我们十月份刚开始做微博的时候,跟大家讲一讲什么是考古之类的问题,下面全部是问,你们是盗墓吗?是挖宝吗?但现在去看这些评论,其实下面有不少理智、科学的评论。我感觉已经到了另外一个阶段,当时读您的文章,就觉得您的文章在保留专业性的同时,又一点都不难懂。

王:是这样,写文章,不是作者写出来就完了,文章是要给别人看的,要看它顺畅不顺畅,不能不考虑读者的感受。考古的文章可以写得更流畅一些,也不是不可以,需要慢慢改变。你看许宏所著的《最早的中国》、《何以中国》,虽然是很专业,但是行外的人同样看得进去,就是说它比较平和,比较顺畅。

访:根据我们自己的经验,我们实习队伍在田野做公共考古,确实遇到很大的困难。比如说时间限制,白天要发掘晚上要整理。还有就是我们实习队伍要更替。我最近都在想,我们的大学,不说要设立公共考古的学科,但一定要有实践公共考古的平台。因为我个人觉得这个事情往后肯定是越来越重要的,我们的考古做得越深,就越需要平易近人的作品。我们的微博号怎么做,确实一直都在想。

王:听你这话,我插一句。应该是二十年前,有个记者采访我,关于公共考古的事,采访的题目就是我的一句话——“广阔、平易的学问之道”,就是要平易近人,要把你的学问弄得大家都能够了解。

访:那您当初是怎么会想到要选择考古这个行当呢?

王:没有选择。当时就有这么一机会,又不是考试,当时是推荐上学,我又是已经进入了这个行当,等于是已经过了基本训练,所以也就愿意接受大学的教育。其实我到了学校以后还想换专业呢,想去读历史。但是当时控制的比较严,就没有换成。到现在为止,我这个情结还是有,从历史的角度关注考古。

访:您在川大求学的时候有没有什么难忘的事情?

王:我那时候算当班长吧,还得照顾一下别人,所以自己学习会受一些影响。再一个,我本身先前也经过了一个训练的过程。上学前,上过考古训练班。就是当时国家办的长江流域的考古训练班。在那儿经历过几个月时间的学习,也做了一些实践,像发掘等等。也就是说上学之前已经有了一年多的对专业熟悉的一个过程,所以比起同步学的同学来讲,可能还是要觉得近便一些。这样可能就多操了一些别的闲心。相反,在专业知识学习上下的功夫并不是很大,那时候要求也不像现在这样严格。基本上没有什么作业,毕业也不用写论文,就那么毕业了。虽然如此,我在学校里,就在《文物》刊物上发过文章,所以有时候也下了点小功夫,但整体来讲,下的功夫并不大。我的专业学习并不太努力,但是我在学校花了一个学期的晚上的时间,就在图书馆读《鲁迅全集》,它有一个版本应该是二十卷,了解鲁迅这个人吧,我觉得还是有收获。

访:那您觉得鲁迅先生的文学作品对您现在的写作有影响吗?

王:是这样的,他大量的作品是和文学有关的,杂文、散文,还有小说,也许有一些潜在的影响。但是,他那种情绪我们现在人不太容易仿效,和当时的社会背景有关系。当然,我不单是泛泛的读,我是做了一大本读书笔记的。印象深刻的是一些科幻作品,这些科幻作品,有的是他翻译的,有的是他写的。他关注这个社会,同时,也关注文物。他也写过一些关于收藏的。前不久我写的一篇东西还提到他,去年端午节我在《人民日报》发了一篇小文,叫《端午的欢乐与忧伤》。其中就讲了一件事,提到鲁迅研究过铜镜,有一种铜镜,叫“五月丙五”,即五月初五,就是端午节这天铸造的铜镜。在古代相当长一段时间里,就有这样一种铜镜。除了铜镜以外,我还研究带钩。带钩我也出了一本书,就是《善自约束》一书。带钩也有五月五做的。五月五日在历史上被认为是个不吉利的日子,不吉利有说是跟屈原有关系,也是更早的一种观念。鲁迅说到“五月五”这个问题的时候,由研究文物出发,有的文物上注明了这个铜镜和带钩是五月初五铸造的,为什么要铸造这个呢?它可以辟邪。这是读鲁迅的作品留下的印象。

访:王老师,您刚刚提到您看了很多科幻作品,那我们不得不提到童恩正先生,我也看到您在一次访谈中说过,您对公共考古的关怀很大程度上受到童恩正先生的影响。

王:对,他当然是一个榜样。科幻我看的并不多,刚才是说鲁迅的全集里头,有这个科幻的内容。童恩正先生无论是眼界、思维都非常开阔。科幻作品现在是《科学》杂志都会刊登,就是science,这个我是参加2016年12月成都举办的中国“科幻之都”文化创意节以后才知道的。而且中国有作品获得了科幻星云奖,这挺厉害的。科幻并不是胡思乱想,因为科幻本身其实是科学发明的发端,你想都想不到发明什么?所以那次会上,邀请我来参加,我就讲了古蜀时代跟科幻有关的一些传说。传说张骞去西域的时候,碰见了牛郎和织女,你不要相信说一定是这么回事,但是这个是挺有想象力的。而且由此说到一些旅行方式,比如说你们听说过缩地法吗?就是道家缩地成寸的法术。我早上还在北京吃早点,中午就到成都来吃饭了,放在一千多年前会觉得不敢想象,但是现在这不算事儿缩地法有它的科学在里边。就是现在说的量子移动,不知道这个当时仅仅是幻想?还是当时真的发生过这种事情。他至少是想到了,了不得啊!还有分身术,大概也与这个量子移动有关系,比如说我现在跟你聊天,旁边有一个我在听讲座,或者说还有一个我正在工地发掘。它可以分出若干个,其实是跟量子传输有关系的。

访:您写过很多和饮食相关的东西,想必您也是位资深美食家,不知道您最近有没有特别好吃的东西推荐给大家?

王:我不能说我吃到很多好东西,但是也吃过一些。其实我觉得什么山珍海味不值得稀罕,倒是平常的一些食物我觉得最值得珍惜。比如说有外国研究饮食的学者让我推荐特别有特色的食物我推荐他们去吃馒头,喝稀饭,吃点小菜,这是一般大众享用的,而且确实是中国特色。馒头的来历我写过一篇文章,叫《馒头的诞生》,由此谈到中西方饮食文化的区别。同样是面食,西方是做成面包,我们做成馒头,馒头其实应该不亚于面包。面包可能掺合料多一点,比如说加糖、鸡蛋什么的。馒头也可以加,但是我觉得馒头更本质一点,本味一点,更重要的是馒头体现了中国文化的特色。西方很早就掌握了烤的技术,比较发达,而中国是蒸的技术,用蒸汽,八千多年前就发明了甑,由馒头想到文化传统。所以我跟他们推荐说,馒头、稀饭、小菜,这个组合很有意思,很值得品味。你们听了,是不是有点失望啊?

访:(笑)当然没有!那您有没有“吃”出来的学问呢?比如说吃着吃着就想清楚了一些学术问题?

王:这个问题比较深刻,我一时想不出来举个什么例子。我只是觉得,人对吃的记忆是最深刻的。比如最合口味的感觉是小时候接触的口味,这种记忆是最不会忘却的。这种口味往往不是个性的,而是有一个区域空间和社会背景。比如说在川菜这个背景下面,肯定不是说你喜欢不喜欢,它就是很小的时候就在这个氛围里体会、体验。四川的小孩很小就能吃辣的,别的地方可能就不觉得辣好吃。你在四川生活以后,到别的地方去,吃什么都觉得不好吃!但一旦吃到小时候那个风味的食物,你就觉得好得不行。还有一个我体会到的,因为我提前两天来的,接待单位问我喜欢吃什么,我说就喜欢农家菜、家常菜,所以在前天,就吃了两顿农家菜,就是好吃。所以不在于好吃不好吃这样简单的判断,宋代有一句话,叫作“适口者珍”,就是适合你胃口的,那就是很珍贵的。不是说原料多难得,或是烹调多复杂,这是宋代人的特别体验,包括苏东坡说过的,他叫“晚餐当肉”、“晚食当肉”,就说晚点吃,就算吃素,也觉得非常好吃,饿了,吃什么都香。所以这不在于食物本身,而在于人的需要,这种需要除了人身体的,还有精神的。

我写过一篇关于包子和馒头瓜葛的文章,宜昌称呼馒头为馍馍,我的家乡馒头就叫包子,说今天吃包子了,其实是吃馒头。重庆分得清楚包子和馒头,那是现代人,古人到宋代都还没分清楚。馒头都带馅,说什么馅的馒头,它不叫包子。其实考古也发现过一些宋代制作包子的图像。就会想到那个时候,这种名称的一些变化,挺有意思的,这两个名字其实可以互换的。所以可能不光是这些食物的名称,其他东西有些名称,我们可能现在觉得是哪弄错了,实际上,是保留了历史上一些很古老的称呼。虽然只是很小的一个事情,但是你要捋一捋发展的线索和脉络,还是挺有意思的。

还有一个小例子就是筷子,有一个研究饮食的学者问我,日本人用筷子在桌面上怎么放?勺子和筷子都横着放的,开始宴会之前都这么摆的,吃的过程中也应该这样放着。他问这是为什么,我做了一番梳理、考证。文献上没有记载,但是考古有很多图像、画像,像汉代画像、墓室的壁画,走“进”《清明上河图》中一个小餐馆,看到桌上的筷子是竖着摆的,这是宋代的。但是唐代的壁画上筷子是横着摆的。为什么日本的筷子这么摆呢?遣唐使来这儿学习的。学过去以后,就一直没有变化。我们到宋代就变了,就竖着放了。再往前看,横着摆应该是从魏晋时就横过来了。汉代是竖着摆的,四川的一些画像、石刻所表现的筷子都是这样直着放的。为什么要有这种变化?可能跟民族融合有关系,可能有北方的一些民族传统。北方的五胡乱华,那时候开始可能带来一些变化。不光是筷子的摆放,包括我们的桌椅,都带来了变化。原来席地而坐,一个小几案子摆在地上吃饭,分餐制,一个人一个食案。但是这些设备来了以后,大家可能就围在一起。从唐代开始,七八个人围着桌子一起吃了。这就是一种合食的方式,一直延续到现在。所以我们现在提倡分餐制,好像觉得是在和西方学习,但我们传统的饮食方式就是分餐制,是很健康、卫生的。

访:最近又出土了不少与饮食有关的材料,比如说西藏阿里故如甲木墓地和汉阳陵都发现了早期茶叶遗存,您认为茶叶在中国历史和中华饮食文化中有着什么样的地位?

王:我这两年开始喝茶。但是二十年前我就写过茶,《饮茶史话》,这本书也是一版再版。有一句话说:开门七件事,茶米油盐酱醋茶。宋代人就有说的了。宋代之前,茶还不是那么普及,尤其是在中原,还没有这样一句话。宋代以后,这主要是归功于陆羽,陆羽的《茶经》传播开了以后,茶就成了“比屋之饮”。每家每户都开始喝茶,那就列入七件事之一了。茶,一般来讲,特殊需要除外,比如说少数民族,要另说——我想少数民族在接触茶之前,也许有别的代用品,但是至少说明茶,不是必备的。即便你特别爱喝茶,但茶断档了,现在没得买了,日子不是还得过吗?这个茶,应该是一种多余的,或者说是奢侈品吧。这是我的理解。开门这七件事里,柴和米,应该是最重要的,油盐酱醋,都是烹调、调味过程当中要用的。也就是说,我们生活当中,米应该是第一的。盐也值得说道,我写过一本书,就是《中国滋味·盐与文明》,讲盐的历史、盐的文化,讲盐和文明的关系。文明社会之所以诞生,我有一个想法,就是和食盐、盐的生产、盐的贸易有关系。有了盐以后,人才变得更聪明。酱,是调味品,我们古代的饮食,一般的菜品,大概开始是不调味的。就是淡的上来,给你许多的味碟,蘸着吃,古代很长时间都是这样。酱就是这样调味的,和我们现在说的黄酱之类,不尽相同,是不同的调味料。比较可靠的最早饮茶的记录在成都,“武阳买茶(荼)”,是《僮约》里面的一句。至于它最早的历史,还值得追溯。浙江的田螺山出土有茶树根,这也是一个线索吧。

这个茶,在一些研究者看来是非常重要的。甚至有人建议把“丝绸之路”改成“丝茶之路”,说明茶贸易的重要性了。茶的贸易,可能往俄罗斯那边的更明确一点,但那是比较晚近的。但这边的少数民族,像藏族,茶马贸易就有比较多的记载。它到现在都很重要,对于藏人、蒙古人,应该是生命一个不能缺的组成部分。对于农耕民族来说,我觉得茶不是很重要。茶的兴起和普遍的流行,可能和文人的雅兴关系更大一点。还有寺庙、寺院里的僧人打坐,所以现在说茶禅一味,就是这么来的。僧人不吃晚饭,就是喝茶,它跟佛教关系比较比密切。后来茶与大众生活密切相关,就受到这些影响。其实,现在说起来,它是个健康饮品,或者说是保健饮品。过去我觉得,唐代有些研究医学的人,以及明代的李时珍,他们会对茶叶的药用价值有些认识,但是不会像现代人了解的这么清楚。包括那些化学成分以及对人体的作用。现在越了解、越清楚,就越觉得它重要。古人可能是冥冥当中可能体会到这些东西。但我觉得他们用茶,除了身体需要,可能更是一种精神的需求。它能让人安静一些,不像酒那样,发散人的思维,让人发狂。所以唐代就认为,茶是“和神娱肠”的,“和神”,就是舒缓精神,“娱肠”,就是对肠胃有好处。还 “消愁涤烦”,洗去烦恼。茶,能让人冷静一点。在中国的历史中、饮食文化中的地位,刚才我已经说了一些个体的感受。之于社会,应该对我们的文化有相当范围的影响。宋徽宗都写过《大观茶论》。虽然很多都是抄的,但已经说明它的重要性了。它是生活的必需,现在也应该是中国文化的特质之一。另外它对世界有广泛的影响。茶,应该可以说是和咖啡、可可三足鼎立,相当多的人爱喝茶嘛!不一定是专喝茶,茶、咖啡都喝也算。它应该算是三大饮品之一,所以从这一点看它是相当重要的。

访:我们上学期在剑川海门口遗址实习,您曾经在著作中也说过,您主持发掘的曲贡遗址和海门口遗址有着不少共同的文化因素,尤其是您研究过的那种陶器上的衬花纹,您觉得是哪种原因造成了这种文化交流呢?

王:从大范围来讲,有南北交流,是从这一片顺着横断山往南。应该是一波一波的,不能说是大人群的迁徙,这是文化的传播,应该是没有问题的,很多学者都研究过。十多年前,在邛崃召开了一次南方丝绸之路的研究会,当时我提到这种交流的事情。南北方向的交流,顺着河流,好像是困难小一点,但是翻山越岭,虽说难度大,并不能说就没有这种交流。这种交流其实是有的,除了刚才说的那种衬花陶,还有就是彩陶到刻画纹陶的变化。彩陶的历史是从距今5000年前后就慢慢没有了。大概距今4500年制陶技术,尤其是烧制技术提升以后,带来了陶色的变化。过去画彩都是红陶,或者浅红、橙黄陶,这样绘彩就比较好表现,灰陶、黑陶装饰的纹样就得靠刻画。刻画的纹饰,它的母体元素还是与彩陶相关,所以能看见这种变化的脉络,从它的时代和题材,都能感受到前后的联系。我感受最深的就是在云南边境发掘的石佛洞遗址,那个地点已经接近缅甸,遗址中出土非常精美的彩陶,就是这种衬花陶,它的纹饰结构跟西北的马家窑文化的彩陶非常接近。所以你不承认它们之间的联系都很困难。后来,特别是今年在攀枝花发掘出土的一批器物也是这种面貌,前不久我也看到了,这就是我说的那个衬花陶,用刻画的方式衬托一种彩陶纹饰。这个交流一定存在。除此之外,连体陶器在西藏和汉源两地都发现过,它们之间有割不断的联系。

这种交流在早期也应该存在的。后来的茶马古道就是一条以东西向为主的交流线路。西藏地区大量需求的茶叶,就是这么过去的。还有一个有意思现象,就是地名,我请教过一些藏族同志,他们说法不一。雅鲁藏布江,其实它名字就是雅鲁,藏布就是江,翻译成汉语的时候重复了,我们读一读,雅鲁、雅隆、雅砻,雅砻江就在四川境内,南北流向,是金沙江的一条支流。我自己认为,雅砻江和雅鲁江是有联系的,就是人群可能有流动,把那个地名带着走。这一现象不止在西南地区,在中原也有。人流动到某个地区之后,就会把老家的山名、水名带过去。福建有个洛阳桥,这可能就是当时迁移到福建的中原人把洛阳的名字带过去的。雅鲁藏布江和雅砻江中间的波密,有条江就叫雅隆江。有可能他们就把这个名字带到了拉萨、山南这边。那是不是中间也来过四川这边,四川除了雅砻江还有牦牛岭之类的地名,都在那一片。这个根据不太足,只是一种疑问,但这种联系可能是存在的。

访:这次是我们本科生的第一次实习,您觉得考古专业的本科生在第一次实习中应该注意学习哪些东西?

王:第一次主要是一种体验。要学得多好、掌握得多熟练,那是做不到的,就是个入门儿。也不一定要学得多会,但基本程序、要求要明白,以后工作慢慢多了,自然就可以了。

访:我们有些同学喜欢考古却不大爱田野,您认为青年考古学人应如何对待田野与书房的关系?

王:不喜欢田野可能不只是因为田野太辛苦。我有时候也对田野有点抵触。除了辛苦之外,田野工作有时投入产出比较低。可能发掘工作持续了很长时间,却没有什么明显成绩。甚至有的学者挖一辈子也没有碰到值得写的收获。在这一点上,心里有点不舒服。要是真不喜欢田野,那也不是什么罪过。但是要做考古学研究,一定要熟悉田野。不然田野资料用起来,会很生硬,会不理解。田野资料并不是绝对客观,田野资料毕竟经过主观的整理,有时候会出现一些错误。比如一片小彩陶,整理者发表了线图和照片,我就发现线图和照片对不上。所以,对田野工作得有一定程度的把握,才能做好考古学研究。如果对田野工作没有了解,没有实践,所做的研究就是一个历史学家或者一个文化学者,那就不一样了。

访:您曾经多次主持中国边疆地区的考古发掘工作。现在很多考古系学生似乎更倾向于边疆的考古工作,认为中原地区的考古学研究空间已不大或已达到了难以企及的高度,您认为青年学生应如何认识中原传统地区考古与时下大热的边疆考古的关系?

王:中原问题可不能说是已经穷尽了,其实还是有很多的问题。比如说一个曹操墓就惹出那么大的争议,就说明这个还有潜力。其实还有很多东西我们并不清楚,比如新石器时期仰韶文化为什么感觉就比不上周边地区的发展。把它和红山文化、良渚文化的早期放在一起对比,仰韶文化好像挺落后的。其实不是,应该说许多重要发现还没有发现或者已经被破坏,因为仰韶文化的分布区历朝历代开发比较厉害。所以说对中原的工作不能丧失信心,在中原,一定是能做出成绩的。当然,边疆考古工作做得少,可能出成绩会明显一点,快一点,但也不一定。我在边疆跑了不少地方,比如云南、贵州,当时想找一个地点好好发掘,可是找不到。后来发掘石佛洞遗址。石佛洞遗址现在是国宝单位了。对边疆的认识,在发掘西藏曲贡和云南石佛洞遗址以后,与同时期中原的发展水平相比较,并不落后。像拉萨曲贡和云南石佛洞,甚至觉得它可能超越了中原,那个制陶技术、表现艺术真的不简单。这是怎么回事呢?我的结论就是它们是和中原同步发展的。所以做边疆工作,不要以为这个文化一定是多么不发达。做边疆工作,是通过边疆看中原。不要仅仅纯粹地做边疆,从边疆可以看到中原文化的辐射、影响,这可以通过考古工作找到一些头绪。有一句话说的很好,叫“礼失求诸野”。中原的很多习惯、礼仪,会传到边疆,传到相邻地区保留下来。刚才说过的筷子就是很有意思的一个案例,可以找到内地和边疆的联系,找到国外和国内的联系。

访:您以前也担任过社科院考古所四川队的队长,最近四川也有一些意义比较重大的发现,像您刚刚提到的攀枝花那个遗址,您对现在四川地区新石器时代的研究有什么看法吗?

王:主要是要建立起文化的谱系。现在还是一些零散的发现,它们彼此之间的联系我们还不清楚。而且现在还有个疑问,四川主要地形是山地,以及山地之间大小不均的平坝。平坝边缘可能发现一些遗址。首先要找到遗址分布的规律,我们为什么现在找到的比较少,因为规律不清楚。按中原的办法,比如河流的二级阶地会有遗址,这儿就没有。在这儿,现在我们所见的二级阶地,在当时是被淹没的。这里的环境变化与中原不同,按照中原的经验来不行。包括我在四川的很多调查,找不到线索,现在才有一点觉悟。最近在阆中发现了灵山遗址,海拔是470多米,在一个小平台上。就附近河流阶地而言,我们平常说的适宜现代人居住的地点,就比这个遗址低了恐怕200米左右。这是什么概念,过去都没有想到,实际上它们在海拔450米上下这个高度生活。成都的海拔是多少?500米,也就是说灵山遗址海拔比成都还低。这就有问题,如果说当时的水位已经露出了成都盆地,有人住了,像宝墩遗址这样那这个灵山遗址是怎么回事?说明遗址的分布规律我们还没有掌握,可能原来我们都找错了,所以才会找不到。

访:目前我国的公共考古工作全面开花,线下讲座、线上微博微信网络直播火力全开,各大博物馆、考古院所鱼贯加入公共考古的行列,就像开始时说的,我觉得我们的公共考古工作已然步入新的发展阶段。您对我国公共考古事业的发展现状有什么建议或者展望吗?

王:我的基本判断和你差不多,就是遍地开花,如火如荼的那种感觉,这是我根本没有想到的。放在20年前,做这些事儿是大逆不道的,你根本想象不到会发展成这个样子。如果你去一个工地,稍微大一点的工地,稍微受关注的工地,若没有公共考古的内容,觉得就会落后于潮流,这是一个很大的改变,是一件很让人欣慰的事儿。考古是为了什么,不就是为了让社会、让公众了解过去吗?费那么大劲儿做了那么多事,做了研究,还束之高阁,不让人去了解,那不是白费吗?顶多是给相关领域感兴趣的学者提供了资料,实际上它没有发挥到应有的作用。我的理解就是,开放工地是共享的一个方面,在几年前,当我们有一个重大发现,在村子里发掘的时候,搭个围栏封闭起来,一条缝都不留,这种行为就是封锁。当地村子里的人都不知道你在干什么,你说会有什么好影响。工地当然要防备一些不法之徒,但至少得对当地人定期、定时开放,让有兴趣的人都可以参观,就不会引起误解。再加上适当地宣传,让他们懂考古发掘是在做什么、有什么收获,这是一种共享的过程。让他们了解了他们的过去,了解了他们生活的这块土地的历史,我想多数人都会觉得是一件开心的事。所以工地开放我觉得重点要做好。

王仁湘先生(右二)与采访者合影

访:我们海门口的工地,就有一块“考古工地,闲人免进”的牌子,我有时候就坐在边上想,反正是露天环境,谁来都能看到,为何不干脆去掉这个牌子,立个“考古工地,欢迎参观”的牌子呢?海纳百川,有容乃大嘛!现在工地开放也有很多新兴手段,像圆明园遗址就用了网络直播的形式。我们在海门口遗址也有直播的设想,但确实困难重重,您觉得现在工地开放具体要怎么做呢?

王:要做好规划,不是说随时开放,要有序开放。关于插牌,我们以前从来没插过,随时都可以来看,就是不许下探方。但是要适当维持秩序。

访:那您有没有想过工地开放一些细节、小技巧之类的东西?

王:还没有体会,因为我离开田野已经有许多年了,有新的情况不是太了解。但有的遗址已经公布了一些成功的经验,比如前一阵子山西有个工地,考古工地有网站,他们公布怎么布方,不仅仅是工地开放,甚至整理也都可以开放。像我在台湾所见,发掘都开放,发掘都让公司来承担,这将来也是一条路,发掘社会化,由公司来承担,不是非得要科研机构来承担,将来的变化我们是想不到的。国外已经有一些实践了,整理现场一般都是请义工志愿者,洗陶片、写陶片记录,甚至工资都不用付,义工们还做得很好。这点我们走在别人的后面,已经有成功的经验可以借鉴。

访:我了解到,国外好多工地全球性招募志愿者,有时候参与者反而还要缴纳一定费用。我们国内大型工地是不是可以参考这种形式?

王:我甚至觉得应该去物色几个对考古有误解的人,让他们参与考古发掘,可能一个星期就可以解决问题,比单纯的说教更有效果。

访:您认为高校有必要设立与公共考古有关的学科或研究方向吗?考古专业的学生需不需要进行公共考古实践,掌握一些基本的科普技巧,为日后工作做准备?

王:关于高校设置公共考古专业的问题,我倒觉得做公共考古自己得有一定的修养,就是对考古得有一定的研究和基础,这样你才能做的好。一个小厨师要跟大师父学习,不是说小厨师一定做不好饭,但是要把每一顿饭都做好,也不是那么容易的事儿,得提升自己。如果设立一个专业培养公共考古的硕士研究生,只能小规模的做,不是说一批一批地去生产。否则有问题,所以我更主张比较有影响的学者分一点心出来做这个,我也知道前两年有些学者对公共考古有些反感。但是两年后,他们也开始做了,甚至上电视台开始讲,这是一种变化,一种进步。所以我特别提倡大师们、准大师们应该重视,做一点公共考古的事儿。如果没有那么多时间,花一点时间把研究成果公共化,写个普及本出来,那也可以。也不要求每个人都这么做,有时间有精力的人可以做一做。所以我不觉得专业的设置是势在必行的,以后可以有,但是现在也不是没有。我觉得这事儿需要更稳妥一点。

做公共考古最重要的是换位思考,得从你的受众角度去思考,他想得到什么,怎样才能顺畅的接受这个知识。就像刚才开始说的,写一篇文章,拍一个纪录片,写一个小的科普文章,你要想好不好读,读者能不能读得下去,读了以后是不是一种享受。这样你才能做得更好。如果只是自己感觉说清楚就完了,就会效果不好,这如同做了一盘自己觉得很好的菜,别人却不吃,有什么用呢?所以你必须想到,今天赴宴的这几位,多数人想吃什么、喜欢吃什么,你得这样想,才能把饭菜做好。再有就是提升自己,为什么说设置公共考古专业有些问题,自己还没来得及提升自己,却要把这个事情做起来,就有难度,所以必须提升自己。

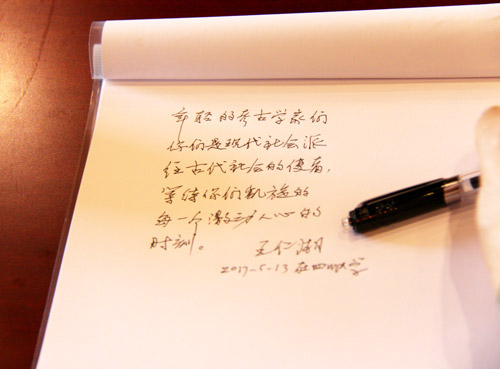

王仁湘先生为川大考古学子寄语

访:您有什么寄语要给青年考古学生吗?

王:组委会要求写给申请者几句话,表达的就是对年轻学子的敬佩——考古不是个好干的活,但是你喜欢上了,或者你爱上它了,那就说明了考古的一种魅力,那就做好充分的准备,明确责任是什么。考古不仅仅是个人的享受,考古人就是一个使者,是现代社会现代人派往古代的一个使者。你去探查也好,访问也好,带回古代的消息来给我们,大家分享,就这么个作用。明确这个作用以后,你才知道考古的意义。

理论家说考古得有多高远的目标,要重建历史,要再现历史,或者是要寻找历史的规律。我们又说历史规律是一定的,它会朝着自己的方向走,今天发生了什么事,明天会发生什么事,你既然说它有一个固定的方向在走,你又要费那么大的功夫去找它的规律。应该寻找什么?我觉得就是寻找那些我们已经忘掉了的事,我们记忆里已经淡漠了的、印象不深的事。人们都会对它有好奇心,就跟想了解自己的家世一样。一个民族的历史、一个国家的历史,我觉得也是这样。这就是人的一种本性,我们就要满足人的这种好奇本性。包括那些细节,往往我们考察一个问题,先是从细节入手。细节一点点清楚了,会给我们一些感动。研究慢慢多了,会建立一个大的印象,或者一个脉络、一个轮廓起来,考古的作用也就起到了。

采访者:付杰、赖雨青、田润

整理者:付杰、赖雨青、田润

校阅者:王仁湘、黎海超

指导老师:杨锋、黎海超

转载请注明来源:中国考古网