为“中国文明起源”上下求索

发布时间:2016-05-11文章出处:东方早报作者:张经纬

正是始终秉持这种“去中心化”的超前理念,使苏秉琦先生提出了“区域类型理论”。他明确指出,中国考古学文化犹如“满天星斗”出现在新石器时代晚期的中华大地上。

《我的父亲苏秉琦: 一个考古学家和他的时代》 苏恺之著

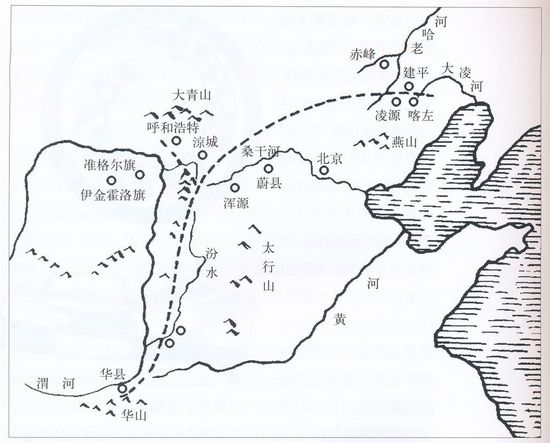

北方-中原文化连接示意图

一个儿子的回忆

“我最早的记忆片段是1941年的初秋,母亲带着四周岁的我从北平辗转一个多月来到云南,终于见到了前来迎接我们的父亲。父亲离开北平时,我才一岁。”

这段话采自《我的父亲苏秉琦——一个考古学家和他的时代》的卷首,作者是苏秉琦先生的长子苏恺之。去世二十多年,苏先生留给公众的记忆已日渐模糊,可对考古人来说,苏秉琦是个再熟悉不过的名字,他曾是中科院考古所研究员、学术委员……担任过中国考古学会理事长,北大历史系考古教研室主任。

在考古学界内部,苏先生的学术贡献被明确概括为四点:一、“从器物类型学上升到社会关系”的开拓性研究,二、提出了对“仰韶文化的阶段性认识”,三、建立了“中国考古学文化区类型理论体系”,四、“重建中国上古历史”。

从1909年到1997年,苏先生以平凡的处事态度经历着一个世纪的纷乱与重建,用“赤子之心”探索中国文明的起源,他的智慧至今影响着当代中国考古学的发展。很少有人知道,他如何从一个既没有更高学位也没有留学经历的北平师大历史系毕业生,成为中国考古学的一座里程碑。

回看后人对苏先生的学术评价,走在先生奠基的“重建中国上古历史”的路上,令我在翻阅这本特殊的“回忆录”时,想要弄清是怎样的契机和启迪、怎样的毅力和激情,激励他在那个时代留下探索与思考。

每当想到这里,我便不断提醒自己,放弃像完成论述题一样介绍苏先生学术贡献的“四大方面”,而是尽力回到那个“1941年的初秋”——这不仅是一位考古学家的传记,更是一个儿子对父亲的回忆。

一切始于“斗鸡台”

1941年秋天,苏恺之和母亲从北平来到昆明。在那里,等候他的就是三年多前因“七七事变”而与北平历史研究所同事一同迁往大西南的父亲。在抗战后方昆明北郊的生活,是他与父亲最亲近的一段岁月。除了让他感到“清贫而快乐”的黑龙潭生活、凝聚抗战精神的“中央机器厂”之外,他最多忆起的,是与父亲亦师亦友的徐旭生老伯和父亲写作第一本著作《陕西宝鸡县斗鸡台所得瓦鬲的研究》的点点滴滴。

《瓦鬲的研究》源自苏秉琦1934年参与的史学研究所在陕西宝鸡“斗鸡台”的考古发掘。八年前,刚刚毕业的苏先生进入北平研究院史学研究所考古组工作。他入职后的第一份挑战,就是前往陕西参与发掘“斗鸡台废堡”。苏恺之简略总结了父亲选择历史考古作为志业的原因:来自河北高阳县以纺织发家的大家庭,苏先生是家中幼子(四子),殷实的家业让他有机会不用像兄长一样走实业道路,而是“决心改学中华民族的历史以历史唤醒民众——教育救国,兴史救国”。

苏先生曾经这样引述此次发掘的意义,“陕西为周秦汉唐故都所在。史迹遗留,极为丰富。……至周秦二民族初期之文化,则古书所载与之有关之史料,数量极少,无参证比较之余地。……故搜集此二民族遗留的史料,不得不置重于地下之发掘。”

被后人称为“陕西考古发掘第一铲”的此次发掘,不经意间揭开了今人对秦周文明的探索。“斗鸡台”的收获颇丰,但考古材料却因日本侵华而无暇整理。在徐旭生的安排下,苏先生与研究材料一同先期撤往西南后方。这便有了1941年他与妻儿的重聚。

在苏恺之的记忆中,父亲正是在与李济、梁思永、董作宾等前辈的交流中,完成了与徐旭生合作的《瓦鬲的研究》。他将父亲亲手挲摩陶片的研究称作破解“天书”。因为这本天书竟打破了过去的“文献研究者”未能涉足的边界——周人和秦人并非一脉相承的整体,而是各有起源的不同文化。后人这样总结《瓦鬲的研究》的贡献:从宝鸡地区的瓦鬲上还可以看出,先周文化还有两个来源,一是西北方向来的姬姓成分,一是关中土著的姜姓成分;到了周王朝时期,秦人已在陇西兴起,当秦人东进到宝鸡地区时,带来了诸如素面袋足鬲、曲肢葬、铁器等文化因素。这就从考古学上初步证明了商、周、秦不同源,各有各的文化发展脉络……从而打破了夏、商、周、秦一以贯之的正统王朝的史学体系。

秦、周文化分别代表了中原文明一东一西两个源头的相遇之旅,这个“文化交汇”的观念在苏先生毕生的研究中竟贯彻始终。这一切都可以追溯到1934年夏日“斗鸡台”下的“第一铲”,或是1941年昆明东郊的后方岁月。

把“仰韶文化”一分为二

1946年,苏恺之回到了北平,这次又是父亲先一步回家等他。苏恺之记得,1948年深秋,父亲接到一封南京电报后对母亲说:“我的事情(工作)离不开这块土地……况且资料、徐老都在这里……”虽然研究院几年后迁出了中南海,成为中国科学院的一部分,但苏先生并没有选择离开故土。

上世纪五十年代,是苏先生学术生涯的第一个繁荣期。他在考古所和北大历史系同时兼职,“把考古所、北大和文物图书三部分力量集中起来,办一个考古培训班”。五十年代初,培训班连办三期,“父亲说这是考古界的黄埔军校”,而这个“黄埔系”建立起来的时候,他却遵重孩子们的意愿,让他们都去学习自然科学。许多年后,苏恺之回想起父亲曾经的话:“顾颉刚先生……建国后在历史所的处境一直不好,……可人家照样写他的东西,坚信他的国学研究和历史文化研究有意义,手上的毛笔一天也没有搁置,仿佛总是在向将来的人诉说什么。”

“但我没听进去,而且内心里很烦躁,也很反感。” 苏恺之怀着一丝对父亲的歉意写道,“一个个运动浪潮中,我‘懂得了’:要和徐老伯的孩子一样,绝不子承父业,一定要学理工科,跟文科拉开距离。”

儿子眼中,“似乎他已经在中国考古舞台上消失了”。可这对淡然面对“政治批判”的苏先生来说,或许不是什么大不了的事情。1964年,他提出了“大文化”和“大遗址”的概念。长期从事田野考古,苏先生对文物研究有了全新的看法,文物工作“绝不是把几年物品保存好了那么简单”。遗址反映的不仅是文物的出土地点,而是古人活动的整个空间脉络,应该保护的不是单个遗址,而是包含“空白地带”的“大遗址群”。这个超前的文保理念在当时“破四旧”口号即将登场的背景下提出,尤为难能可贵。

1965年,他又写成《关于仰韶文化的若干问题》。该文的发表意义非同一般,“我能感觉到父亲对它特别重视”。在二十世纪上半叶,中国史前文化东龙山、西仰韶已成定论的格局下,苏先生结合早期斗鸡台考古经验和五十年代以来的新成果,将仰韶文化进一步分成位于以陕西关中为主的“半坡类型”和晋陕豫交界以东的“庙底沟类型”,并认定两者之间有着不同的源头,从而一举打破早期延续的二元格局。

在这篇1965年发表的重要论文中,已可窥见未来“中国考古学文化区类型理论”的萌芽。在它尚未吐新之际,中国考古学和这个国家一道,“开始经历了十年寒冬”,但如苏恺之当年坚信的那样,“这棵冬小麦的思考没有完全停顿,……终于有了1975年的‘冲刺’和1979年的‘呼喊’”。

从“区域类型”到“满天星斗”

“1975年,他又开始‘不安分’地先是在北大做了小规模的讲座,后又在研究所的一个小房间里,由他的学生张忠培召集,给吉林大学十几个师生讲述了他头脑里初步形成的‘区域类型理论’”。“按父亲后来的总结,1975年是他工作的一个转折点”,又一个仿佛久旱遇甘霖的繁荣期。

“区域类型理论”首次将中国境内的古文化划分成六个较大的区块。分别是(一)以燕山南北为中心的“北方”;(二)晋陕豫为核心的“中原”;(三)山东半岛为中心的“东方”;(四)洞庭湖为中心的“西南方”;(五)太湖为中心的“东南方”;(六)九江到广州的“南方”。这个六大区域的格局,是他以《若干问题》打破“仰韶、龙山”两个区块后,进一步对以往体系的超越。多年来对良渚、屈家岭、石峡等史前文化的研究,最终使他自信地跃出传统上的“中原”区域,将中国文明的起源中心推向整个东亚范围。

1979年,苏先生出席了中国考古学会成立大会,会上他正式公开介绍了这六个考古文化区的概念构想,“我们才慢慢知道,他是吐露了自己长期积淀下来的一些思考结晶,而且自认为是最重要的发言,也标志着他从此步入学术生涯的新阶段”。

三年后,苏先生告别了新建成的北大考古系,但他没有离开考古事业的第一线。苏恺之眼中的父亲,以满腔的热情和精力比以往更多地出现在牛梁河考古工地、三星堆遗址,以及天南地北的学术会议上。

这些新的收获,全部收集在他晚年最后一本著作《中国文明起源新探》当中。他在书中首先以亲身经历坦率指出长期制约中国考古学发展的两个怪圈:“一个是根深蒂固的中华大一统思想;一个是把马克思提出的社会发展规律看成是历史本身。”只有脚踏实地根据考古材料说话,破除“中原中心主义”的观念,才能真正实现上古中国的重建。

正是始终秉持这种“去中心化”的超前理念,使苏秉琦先生提出了“区域类型理论”。他明确指出,中国考古学文化犹如“满天星斗”出现在新石器时代晚期的中华大地上。其中最具启发性的是,他在早期归纳秦、周文化不同来源的朴素认识基础上,进一步将燕山向西、陕北向东的两个文化流动方向,整合为中原文化的源头。这一卓越的认识(两股不同来源的文化人群相遇,必然产生一个区域文化中心),无疑为将来的中国考古学带来了革命性的冲击。

回归更大的世界

1997年,苏先生去世。他曾经立下遗嘱:“中国的海域很大,但许多地方却跟中国以外的境界发生关系,难以有界线。渤海湾在辽东半岛与山东半岛之间,正是中国的国门,所以我的骨灰要撒在那里。”遵从这一遗愿,苏恺之护送为“中国文明起源”一生上下求索的父亲归向大海。

没有更高学历,也没有海外留学经历的苏先生满怀探索民族历史的满腔热情,以“中国文明的起源和发展”为己任,单凭双脚走遍中国每一处史前遗址,倾全力探索“满天星斗”的位置和联系。正是通过这些源自实证的真知灼见,使他打破前人的痼见,坚定地探索这些汇聚成华夏文明的不同源头。在生命的最后,冥冥之中,他甚至感到,要探知这些源头更久远的起点,需要跨出中国的疆界之外,接入更大的世界之网。

“中国考古学家有三项主要任务:一、书写本国历史;二、将此扩展到没有文字记录的时代;三、建立自己的考古学派。”苏恺之记得,2013年8月召开的首届“世界考古·上海论坛”会议上,世界知名考古学家伦福儒教授在发言中,引用了父亲的话作为开题。他知道,他那用一生为这三项任务作出完美诠释的父亲并没有被人忘记,那些继续肩负使命的新一代中国考古学家,将在苏秉琦先生奠基的探索“中国文明起源”的道路上,不懈前行。

(原文刊于:《东方早报》2016年5月8日第A10版)

(原文刊于:《东方早报》2016年5月8日第A10版)

转载请注明来源:中国考古网