科潘考古行记(三)——科潘城邦与良渚王国

科潘,一处深藏于热带雨林中的玛雅城邦,1839年斯蒂芬斯的游记记录了它的存在;

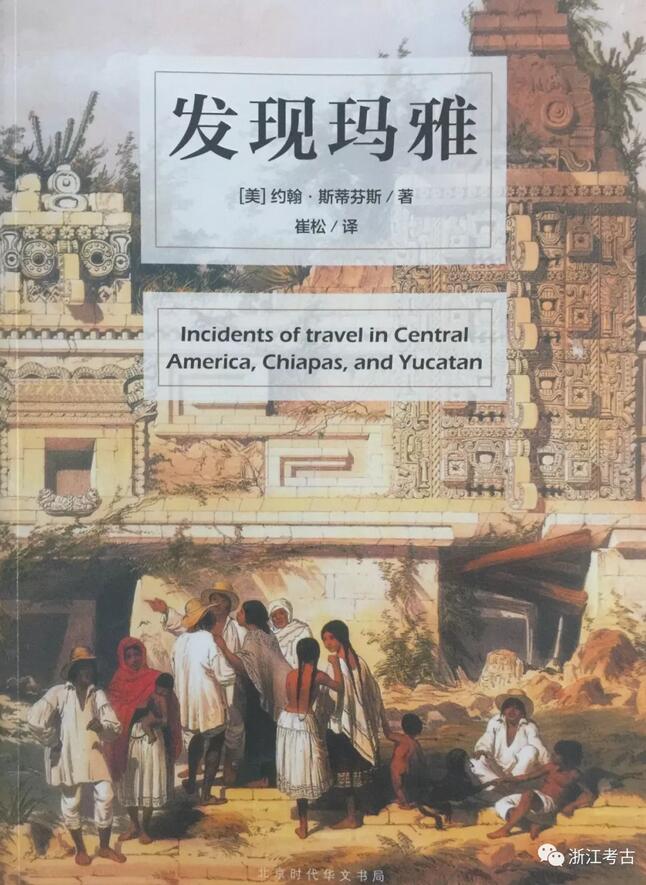

斯蒂芬斯著名游记《发现玛雅》

良渚,一处掩埋在江南水乡里的古代王国,1936年施昕更的发掘揭开了她的面纱。

施昕更著《良渚》报告

这或许是历史的巧合,发现它们的都是对历史、古物充满好奇、敢于探索的“爱好者”,尽管他们都具备某种身份上的便利可以接触到古迹,但他们又都不是正儿八经的考古学家。这首先是科潘、良渚在发现背景上的一个共性,而更深层次的指向是——它们在各自的时代背景中并不显眼,换句话说,它们都是在被主流考古忽略的情况下发现的重要遗址。为什么这么说?19世纪前半叶,西方考古学的旨趣是研究古埃及、两河流域、苏美尔文明,对于世界文明古国的浓厚兴趣使得偏远的中美洲不可能成为关注的焦点;而20世纪30年代,中国考古学的目标更为明确——证经补史,国家层面的考古机构在安阳殷墟先后进行了七次发掘,远在江南蛮荒之地的良渚也不可能成为研究的重心。幸运的是,科潘、良渚都在经历了漫长的研究历程之后,逐渐揭开了神秘面纱,展 现给世人真正的王者之气,而二者之间的共性也值得深入推敲、探讨。

(一)营建王国,规划城市

科潘城邦和良渚王国在建设之初,就已经具备了非常明确的建城思路和实施步骤。虽然目前在科潘主遗址区内发现了前古典期的建筑遗存,但数量并不多,只有零散分布,而到了古典期的最初阶段(以陶器划分,相当于Bijac期),在城市的政权中心(Polity Center)范围内就能见到一、两处建筑遗存,尽管规模并不大。大约在公元400年,特别是400—425年这段时间,建筑形制开始出现变化,建设速度开始加快,直到第一王K’inich Yax K’uk’ Mo’执掌权力以后(426年),大型建筑开始兴建,科潘开始了真正的建城史,经过近400年的发展,形成了以卫城为中心,由仪式广场、球场、金字塔、贵族区院落为主体的城市格局。

良渚王国同样如此,大约在5300年前,最早的良渚人开始营建并使用瑶山祭坛和高等级墓地,这批人可看做是良渚社会最早的王族。大约5100年前,良渚王族的后继者中出现了一位强有力的领导者(也可能是一批人),开始规划良渚王国的整体布局和设计,并将建设思路传给子孙,这很可能是贯穿良渚古城发展始终的“蓝皮书”,我们现在看到的大格局是内部修筑三重城圈(宫城、内城、外城)、外围修筑水利系统的宏观结构,具体的细节是,宫城内建设莫角山宫殿,宫殿西边埋设“王陵”反山墓地,城内水网密布,航行便利,有河道、有码头、有粮仓、有作坊……整体布局因势利导、因地制宜,体现了建设的思考与智慧。

(二)社会分层,职业分化

科潘城邦和良渚王国都是复杂化的等级社会,从目前的考古发现来看,它们的社会结构都至少可以划分出三个等级,王族(包括最高等级的国王及与之相关的王室成员)、贵族、平民。就像接下来要讨论到的,社会的分层也一定伴随着职业的分化,手工业者是否能作为一个独立的阶层存在也许还值得讨论,不过,明显的证据显示(科潘发现了“雕刻者之家”、“书写者之家”两处类似贵族院落的遗址),在科潘掌握特殊技艺的手工业者,例如雕刻者、书写者、玉石工匠都具有较高的身份地位。尽管目前在良渚尚未找到十分明确的属于手工业者的墓葬或居所,但良渚玉器复杂的工艺、技法、纹饰使我们有理由相信,这批制玉者应当具有较高等级的地位。此外,还有一个令人困惑的问题需要解答,即科潘和良渚究竟可以供养多少人口,又需要提供多少能量的食物保证这些人口的存活(暂且不考虑大的工程建设供粮、战争储备用粮)?其背后所反映的农田资源、农具系统、耕种方式、农业人群等问题,在科潘和良渚社会都还需要进一步比较研究,两者之间应当会有比较大的差异。

(三)玉石为好,控制资源

不论是科潘还是良渚,对玉石的喜好都达到了一个无以复加的地步,不过二者在材质、技法、表现形式、内容主题上都各有侧重。在科潘,黑曜石是非常重要的石制品,它可以被做成各式各样的工具和武器,但更重要的角色是仪式物品,最典型的作品就是一种取形蜈蚣的豪华法器,这类器物整体琢打,边缘一般都琢击成锯齿状,器身中间厚,边缘薄,特征部位的雕琢细致入微,头顶一般雕琢成冠帽,其下部是表现从蜈蚣嘴里钻出的神像头部,下肢部分或曲或直,用不同形式表现蜈蚣的身躯。

蜈蚣形黑曜石法器(拍摄于科潘考古遗址博物馆)

这类仪式用器均出自高等级的国王墓葬,蜈蚣在玛雅人的观念中是沟通冥界和现世的动物,所以这类黑曜石器的象征意义应当与祈祷神、王的死而复生、生命循环有关。在良渚,玉器是更重要的物质载体,我们熟知的瑶山、反山高等级墓葬,特别是出土“琮王”的反山M12,单件玉器的数量就有647件(不含玉珠、玉片),种类涵盖了良渚玉器的所有重要类型,以琮、璧、钺、豪华“权杖”、冠状器、三叉形器为主,神人、兽面、神人兽面、神鸟等纹饰占据了最主导的地位,表达了沟通天地、君权神授、祭祀祖先、宇宙空间等观念思想。同样,科潘也有玉器出土,一件玉器往往表现单个主题,比如国王、K’awiil(闪电神、体内萨满神)、A’hau(主人)、十字花、鸟、鱼等,更加突出写实性,可能缺乏整体、连续阅读的观感。

此外,作为重要的政治、文化资源,珍贵的玉石料只可能被少数强权政体独占、支配、开发、利用,而玉器的加工制作、分配流通、仪式用途也都是在统治者的干预、控制下实施的。根据目前的研究,科潘控制的蒙塔瓜河上游地区就是中美洲唯一的黑曜石、玉器产地,而良渚控制的太湖流域范围内,也一定存在被其牢牢掌控的玉石产区,尽管两者真正的玉石来源地都还需进一步调查和证实,但可以推断的是,它们的兴衰或许都与玉石资源的荣枯密切相关。

(四)精神信仰,原始宗教

科潘和良渚都是复杂化程度极高的城邦或国家,除了发达的物质技术水平,丰富的精神信仰、神秘的宗教观念也都是彰显其独特性的显著标志。在科潘有数量丰富的纪念碑性建筑,包括金字塔、神庙、石柱、祭坛、雕刻等,也有大量附属于建筑之上的彩绘石灰壁画,其中的内容也都与玛雅世界的精神信仰有关。例如作者在科潘主遗址区仪式广场上见到的十三王时期树立的石柱Steal C,正反面分别用高浮雕表现了他年少、年老时的肖像,表面残有朱砂彩绘;

石柱C背面十三王晚年形象

在科潘雕刻博物馆内,复制的Rosalila神庙整体象征一座神山,表达的意象是宇宙初开、创世伊始的情景,外壁上用红、绿、白三种颜料涂抹,表达了生命繁衍、欣欣向荣的生动色彩;

科潘雕刻博物馆内复原的罗萨丽娜神庙

还有十六王时期的Q号祭坛,祭坛顶面有象形文字记录了第一王建立王朝的事迹,四周则浮雕了十六位国王的肖像,其中一个侧面表现了第一王将象征王权的火炬传递给第十六王的情景,以此表明获受权力的合法性、正统性。

Q号祭坛侧面第一王、十六王交接象征权力的火炬

博物馆内的其他题材和意象还包括玉米神的死亡与重生,十字交叉的墨西哥纪年符号等。

而良渚社会的精神信仰大多表现在玉器上。如前所述,高等级的琮、璧、钺、豪华“权杖”都是仪式、权力的象征,神人兽面的神徽也几乎是所有高等级玉器的唯一装饰题材。关于这类图像,现有的观点认为神徽是沟通天地祖先,表达宇宙空间、君权神授、神王一体等思想的象征,这只是大的方向,至于良渚玉器的细节和内涵,还值得深入探究。作者考虑的问题是,这类神徽的最初创作者是谁,他的记忆和叙事方式从何而来,又授权谁来制作?这类神徽是何时消失的,为何被弃用等。近来,方向明先生的新作《良渚玉器线绘》有了新的视角和思考,据他的观察,玉琮制作就是良渚人宇宙观的集中体现;反山M12“琮王”上的八个神徽也是由不同人雕刻的。诸如此类的线索,在该书中都有涉及,有兴趣的读者可以细心研读。

以上这几个方面,仅是作者非常粗浅的认识和理解,无法回避的是,玛雅和良渚在诸多方面的相似性。张光直先生基于古代巫术、宇宙观提出的“玛雅——中国文化连续体”仅仅是一个重要方面(张光直,1989),两者在经济、政治、文化、宗教、军事方面的比较研究还值得深入探索,也难怪哈佛大学人类学系William L. Fash教授坚持认为,“玛雅考古一定需要有中国学者的参与才会理解得更为透彻”。

后记:能够参加科潘考古发掘是幸运的,此前我未曾想过能有这样的机会,尽管时间短暂,但收获颇丰。构思“科潘考古行记”这三篇文字,笔者意图以“挤牙膏”的方式记下自己的观感游记,它们的学术性可能并不突出,对于了解科潘考古、玛雅文明也起不到大的帮助。尽管如此,作为笔者的亲身经历,它们都应当有被记录的必要。出于此目的,文章所表达的生活随想、学术体悟,作者都希望以“他者”的视角去理解,这样做的好处是便于充分比较,正如行记(三)中玛雅与良渚的对比。当然这仅仅只是个开端,后续还需要做大量的工作,幸运的是已经有一批先行者为我们指引道路。在此,我要特别感谢中国社会科学院考古研究所的李新伟、梁中合、李默然诸先生,正是他们在科潘的工作为我的写作提供了重要支持,我零星的个人所得难以媲美他们的集体智慧;同时,我也要感谢浙江省文物考古研究所提供给年轻人难得的学习机会,这样的合作平台很重要,对于走出去看世界很有帮助。最后,我也期待着能将此行的种种收获应用到今后的科研工作中,从学习到对话,实现良渚文明和玛雅文明在学术上的互惠互通。