《另一個三叠層——1951年西安考古调查报告》之序一

2017年10月中旬,刘绪同志打来电话,说苏秉琦先生《1951年西安考古调查报告》手稿已整理完毕,作为苏先生逝世20周年的纪念,原想请张忠培先生写序,现在这件事只能交给我来做了。刘绪同志很快将《整理说明》寄来。关于手稿写作、修改过程和发表的学术意义,《整理说明》中已经讲得很透彻,我这里仅对手稿所涉及的考古学文化区系类型理论的酝酿形成过程,谈一点个人的体会。

关于20世纪50年代初西安调查一事,苏先生在以后公开发表的文章中至少有两次直接提到。

一次就是《整理说明》中所讲,初发表于1993年《东南文化》的《迎接中国考古学的新世纪》、后收入《中国文明起源新探》一书中与梁思永先生切磋的那段话。从这段话可知,苏先生将西安调查成果视为从三四十年代整理斗鸡台资料开始思考的考古学文化区系类型理论形成过程的“发端”阶段。

另一次是写于1982年、收入1986年齐鲁书社出版的《山东史前文化论文集》的《山东史前考古》一文。该文在列举了新中国成立前三十年考古学的三项成就,特别是在“为突破我国传统史学的框架,建立以考古学为骨骼系统的中国古代史‘大厦’奠定了基础”之后说:

“还在30年代初,我国老一辈考古学者根据山东省章丘县龙山镇城子崖及其他同类遗址的发掘材料,结合河南安阳后岗遗址发掘的‘仰韶、龙山与小屯’的三层文化遗存叠压关系,不是简单地把它们看做类似三代人那样的垂直关系,而是把它们区别开,分立‘户头’,这就意味着把以位于山东的‘城子崖’、位于河南的‘仰韶村’和‘小屯’为代表的三种文化遗存并列起来。这和同时代我国一些史学家提出的‘夷夏东西’或‘三集团’诸学说的思想脉络是大体相似的。”[1]

接着就谈到1951年的西安调查“把在客省庄发现的一处三层叠压堆积,暂用文化(一)(二)(三)加以区别”和1965年间发表的《关于仰韶文化的若干问题》一文中“用图解形式试图说明包括江淮河汉四大流域地区几个不同方面史前文化系统之间在一个时期内相互接触所引起的作用的论点”[2],是受到30年代初研究成果的启发。

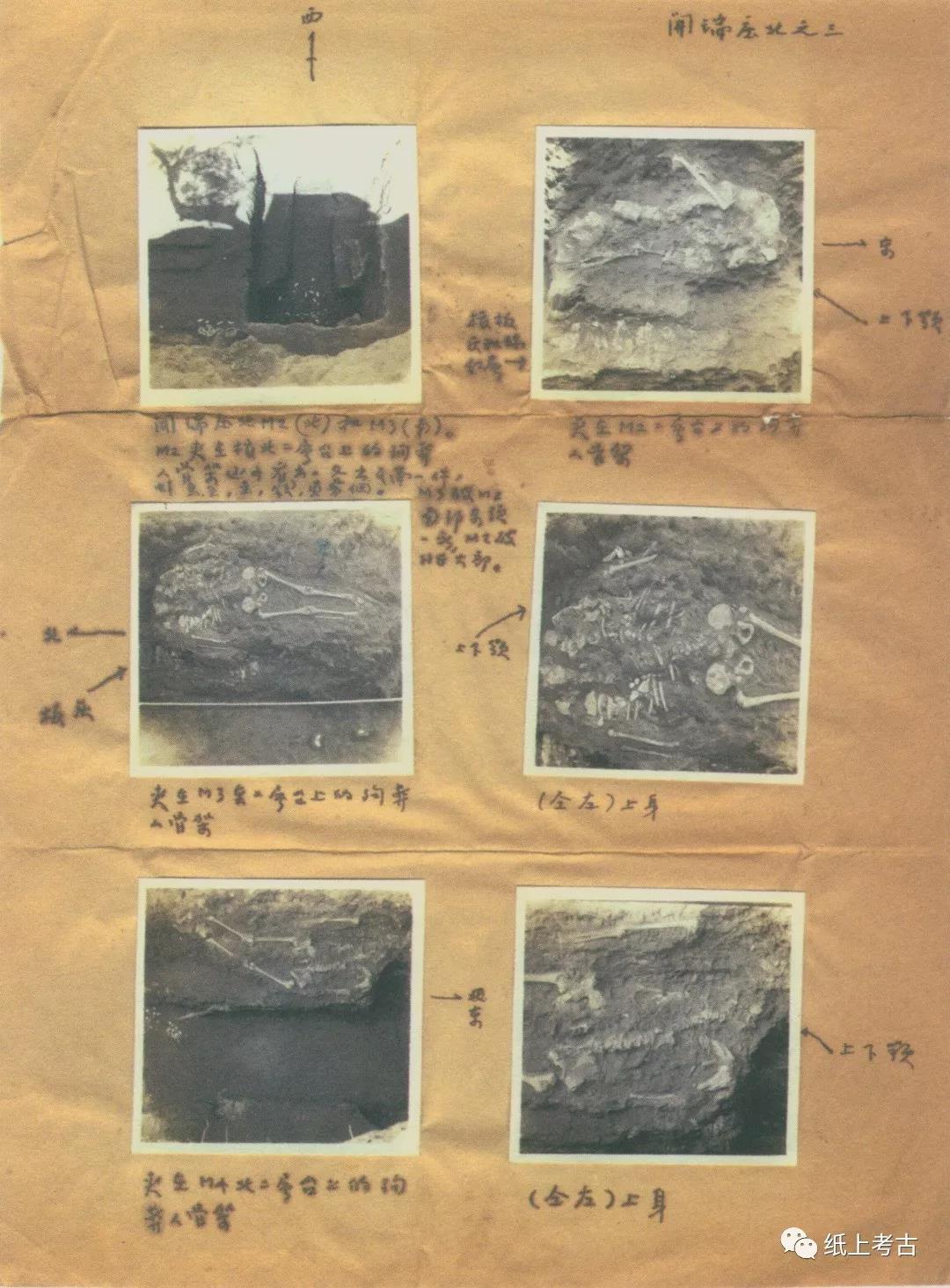

苏秉琦手稿:开瑞庄(客省庄)北的周代墓葬

《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》图版

那一段有关回顾考古学文化区系类型理论在老一辈学者影响下形成过程的论述中,最值得注意的是强调后岗仰韶、龙山与小屯三叠层不是如三代人那样的垂直关系,而是“分立户头”。这一方面是说,一个地区的古文化,解决了年代早晚关系不等于解决了文化发展演变过程;另一方面是提出了可以从各找源头的角度考虑问题的研究思路。当然这也将与后岗三叠层相对应的西安调查划分的三种类型文化遗存的意义深入了一步。

在这方面,先生较为关注仰韶文化与龙山文化的关系问题。西安调查材料最初在《科学通报》发表时,先生就对从地层上证明了时代早晚的文化一(仰韶文化)和文化二(相当于龙山文化)这两种类型的关系作过“从两者的内容成分来看,我们简直看不出两者间有什么显著的联系”的判断[3]。20世纪50年代后期随着庙底沟二期的发现,一般认为是解决了中原地区仰韶文化与龙山文化的继承关系,先生也曾对关中地区仰韶文化和龙山文化的关系提出过“从仰韶文化过渡到‘客省庄二期文化’、从客省庄二期文化到周文化,正存在着文化传统的连贯性”。[4]对豫西地区仰韶文化和龙山文化的关系提出过“王湾遗址具有一定的代表性,为证明中原地区仰韶文化与龙山文化的传承关系提供了重要依据”。[5]但随着七八十年代以后各地工作进展和资料的积累,先生注意更多的是其间的差别,而且已不是就一个地区,而是从整体来看的。

这是因为先生以为,从仰韶文化到龙山文化是一次历史转折:

“距今五千年左右期间,中华古文明面临又一个历史的大转折。现在已摆在面前诸多迹象,如:青铜器的传布和文字的发明,篮纹陶器、三空足陶器、朱绘陶器的起源等等。”[6]

这次历史转折应有很深的社会文化背景:

“从50年代仰韶文化中心区内连续发现仰韶文化遗存上边叠压的所谓“二期”,新出现的斝类袋足器、篮纹陶、朱绘陶、方格纹陶等,一下子就在黄河中下游,远至长江中下游流行起来,背后的动力是什么?这究竟意味着什么?发人深思。”[7]

从而先生多次提醒:

“文化与龙山文化的问题,就不那么简单,仰韶文化分布于黄河中游,基本上是郑州以西。龙山文化是在黄河下游。”[8]

“从各地不断发现的新资料看,有关它们之间的关系的探讨,出现了比原来的设想复杂得多的情况。”[9]

从苏先生在这一时期前后发表的有关文章看,这些“各地不断发现的新资料”和“比原来的设想复杂得多的情况”以及龙山文化形成“背后的动力”,至少涉及三个区域的诸多考古学文化及相互关系,一是东方的大汶口文化和东南沿海及江汉地区的良渚文化、屈家岭文化等新石器时代文化,一是北方地区从辽西的红山文化到“三北”地区(指冀北、晋北、陕北和内蒙古河套地区)诸新石器文化,一是晋南的陶寺。

关于东方和东南方。前述1965年间发表的《关于仰韶文化的若干问题》一文中,在用图解形式说明包括江淮河汉四大流域地区几个不同方面史前文化系统之间、相互接触所引起的作用时,苏先生特别突出了东方新发现的大汶口文化对豫西地区仰韶文化的影响,以为“中原所发现的鼎、豆等显然是受东边影响之下产生的东西,不仅已占有相当的比重,而且具有极其相似的型式变化序列”。20世纪70年代后期,先生又从整个东南地区考虑这一对中国古代历史文化的深远影响,以为到龙山文化及之后,“流行全国广大地区的以‘鼎、豆、壶’组合而成的礼器、祭器就是渊源于这一地区”[10]。

关于北方。一是辽西地区的红山文化,一是“三北”地区诸新石器文化。就仰韶文化与龙山文化的关系来说,“三北”地区更为直接,这就是三袋足器的起源。20世纪80年代以来,根据内蒙古准格尔旗和河北省张家口蔚县发现的晚期小口尖底瓶与原始斝鬲在外形和制作上特征的一致,苏先生认为是终于找到了三袋足器起源的证据:

“源于关中的尖底瓶(仰韶文化主要特征器物之一)与源于河套地区土著文化的蛋形瓮结合,诱发三袋足器的诞生。……

这项线索的重要意义是:把源于中原的仰韶文化更加明确无误地同青铜时代的鬲类器挂起了钩,而这一关键性的转折是发生在属于北方文化区系的河套,两种渊源似乎并不相同的文化的结合或接触条件下产生的奇迹给人以启迪。”[11]

从而苏先生将“三北”地区视为龙山时代形成的“风源”所在[12]。近年以石峁为首的石城群的不断发现,是进一步的证明。

关于晋南。主要指陶寺墓地所表现出的“综合体性质”。

“距今四五千年间,以晋南襄汾为中心的‘陶寺’遗址为代表的一种古文化,人们使用大石磬与鳄鱼皮鼓随葬,反映社会发展到比红山文化更高的阶段。他们使用的具有明显特征的器物群,包括源于仰韶文化小口尖底瓶的斝,到真正鬲出现前的完整序列,源于红山文化的朱绘龙纹陶盘,源于长江下游太湖地区良渚文化的一种“”形石推刀,反映他们的文化面貌已具备从燕山以北到长江以南广大地域的综合体性质。”[13]

“在中原、北方、河套地区文化以及东方、东南方古文化的交汇撞击之下,晋南兴起陶寺文化。”[14]

先生形容这一从西北和东南向晋南汇聚的文化交流主导方向“像车辐聚于车毂,而不像光、热等向四周放射。”[15]并设想了从仰韶文化晚期开始的这一文化交流路线的走向:

“庙底沟类型的以玫瑰花纹样为代表的一支文化群体沿黄河、汾河上溯,在晋中,冀北至内蒙河套一带,与源于大凌河流域的红山文化汇合又产生了一系列新文化因素和组合成新的族群。他们于距今5000—4000年间又沿汾河南下,在晋南同来自四方的(主要是东方、东南方的)其他文化因素再次组合,产生了陶寺文化。”

先生并强调,正是这一由四周向中原汇聚的综合体性质,奠定了华夏族群的根基[16]。

可以看出,与20世纪30年代的研究成果和20世纪50年代初的西安调查相比,前后已有很多变化和更大发展,思想脉络却是相通的。

记得几年前苏恺之先生将西安调查资料送到系里时,关心和负责整理的各位看到这两包装着既有文字又有线图和照片等丰富资料的沉甸甸的袋子,都很振奋。最近得知整理工作已近完成,恺之先生又发来信息,告诉我,“这份西安调查的原稿,是放在家里父亲的大书柜里,用老家的蓝色包袱皮认真包裹着,可见他对于这份资料很重视”。通过以上回忆,我也对20世纪50年代初的西安调查作为考古学文化区系类型理论,从酝酿形成到在实践中不断发展过程中承上启下的一个环节,有了进一步体会。正如苏秉琦先生常说的,一个重要学术课题的研究,是需要一代接一代的人像接力赛跑那样传递下去的。所以这个调查手稿虽已过去60多年了,今天整理发表,仍具有现实意义。

2017年11月于海南省东方市汇艺蓝海湾

注释:

[1] 苏秉琦:《山东史前考古》,载山东省《齐鲁考古丛刊》编辑部编:《山东史前文化论文集》,齐鲁书社,1986年。后收入苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[2] 苏秉琦:《山东史前考古》,载山东省《齐鲁考古丛刊》编辑部编:《山东史前文化论文集》,齐鲁书社,1986年。后收入苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[3] 考古研究所陕西省调查发掘团通讯组:《1951年春季陕西考古调查工作简报》,《科学通报》1951年2卷第9期。

[4] 苏秉琦:《建国以来中国考古学的发展》,《史学史研究》1981年第4期。

[5] 《中国大百科全书·考古卷·王湾遗址条》,中国大百科全书出版社,1986年。

[6] 苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[7] 苏秉琦:《纪念仰韶村遗址发现六十五周年》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[8] 《关于陶寺遗址编写发掘报告及有关问题》,1985年。

[9] 苏秉琦:《地层学与器物形态学》,载氏著:《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984年。

[10] 苏秉琦:《略谈我国东南沿海地区的新石器时代考古》,载氏著:《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984年。

[11] 苏秉琦:《晋文化问题》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[12] 苏秉琦:《环渤海考古的理论与实践》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[13] 苏秉琦:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[14] 苏秉琦:《迎接中国考古学的新世纪》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[15] 苏秉琦:《环渤海考古的理论与实践》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[16] 苏秉琦:《迎接中国考古学的新世纪》,载氏著:《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。