《另一個三叠層——1951年西安考古调查报告》之序二

去年秋,《1951年西安考古调查报告》手稿整理工作基本完成,即将交出版社付梓之际,苏秉琦先生哲嗣恺之先生来电,希望我为这部报告做个序。当时,我婉拒了。原因是在面对这样一部经典时,我总觉得自己的分量不够。后来在陕西周原北大的考古实习工地上,刘绪先生说:“这部报告稿子的整理是当时北大考古文博学院承接下来的,作为学院的一项工作,是你安排的,你有责任写个序。”恺之先生送来的是没有杀青的散稿。把稿子整理成可以印刷出版的程度,刘绪先生是足足花了好几年时间和心血的。他祭出的工作方面的理由,让我再无推辞的道理了。

西安考古调查在67年前。前一年,中国科学院考古研究所成立甫尔,即组织了河南辉县的考古发掘。翌年即1951年,考古所再组两队,分赴河南、陕西两地开展田野调查。豫陕两地是中国历史的核心地区,考古所将最初的田野项目安排在这里,欲大展宏图的志向不言自明。在这之前,豫陕两地中,河南境内的田野考古工作是有了一定的积累的,且中国考古学就是发轫于斯。但关中地区的考古活动数量就少得多。据陕西省考古研究院的回顾,仅有1923年安特生赴河西调查彩陶来源途经陕地所做的捎带式的考察,1933年和1935年苏秉琦先生在宝鸡斗鸡台的发掘,以及徐旭生、石璋如先生的渭河流域调查等为数不多的几项[1]。其中苏秉琦先生在宝鸡斗鸡台沟东区发掘了一批自先周起纵贯两周时期的墓葬[2],据此建立了这一历史时段的考古分期,其重大意义,学界早有公论,兹不赘言了。这次苏先生率队再赴陕西,由于相关资料阙如,我们今天已经无从知道是上级的安排,还是先生主动请缨,但推测苏先生至少是欣然前往的。当年发掘斗鸡台时,苏先生曾经历尽艰辛,襄助家财,才完成了发掘工作。又听考古所的老人们说,在运动中,苏先生被革命小将们问及当年为何没有投身革命去延安?先生答曰:舍不得斗鸡台!可见苏先生对陕西考古一往情深。

因为有了基于斗鸡台发掘研究得到的对陕西考古的认识,这次关中地区考古调查的学术目的十分清楚明确:是想对关中(指陕西境内的渭河两岸地带)史前文化的分期、分布和发展的问题,早周和西周文化的分期和发展的问题获得进一步的了解。方法的设计也十分合理:选在西安郊区,采用“面”与“点”结合的方法,既要进行重点调查,又要进行小规模的采掘。“没想到,工作一开始,首先就被沣西区几个重要地点暴露在坡崖断面的灰坑、灰层和墓葬给吸引住了。仅仅在这一带的工作就拖延到六月初旬。等沣东区调查工作结束的时候就到了6月下旬,最后,在浐水西岸地区做了一天的地表采集,就结束了本次调查工作”[3]。看起来原来的“点面结合”的计划,被调整为“以点带面”了。但是,正是这个调整,却成就了一项考古重大成果。

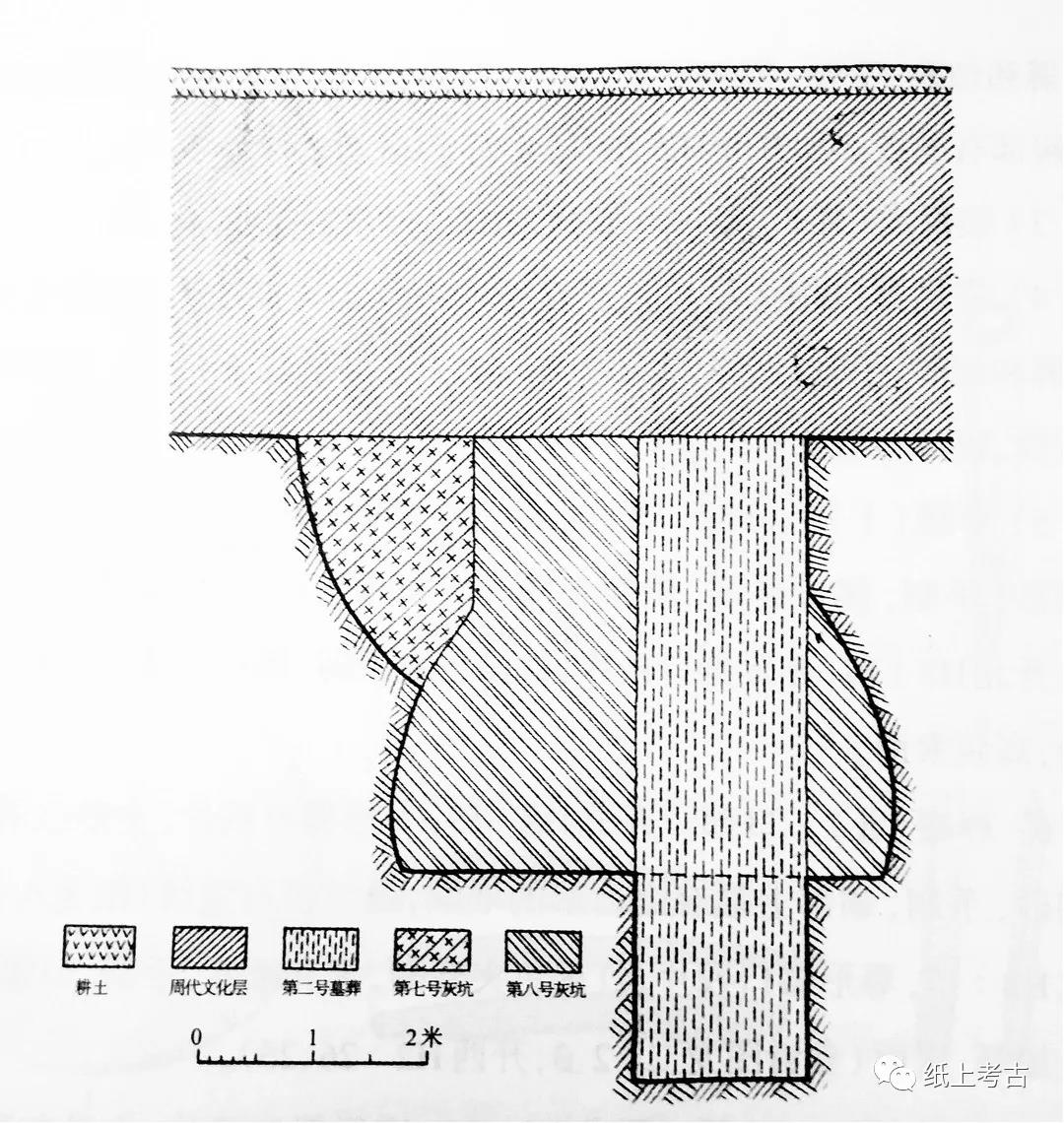

在开瑞庄(客省庄)等遗址上,调查队集中清理了若干不同时期的灰坑。1956年的调查简报里发表了其中一组,有:墓2打破灰坑8,后者再打破灰坑7。三者出土遗物迥异,分别名为文化三、文化二和文化一。根据地层关系,文化一最早,文化三最晚[4]。就当时的知识,简报认定文化一为仰韶文化;文化三为周代遗存;文化二是新发现,性质、名称待讨论。关于后者,现在已经根据这个发现命名为客省庄二期文化了。以此标准,简报将西安郊区调查发现的30多座遗址分期归属,还发现了不同时期的遗址其择居环境有所不同。

客省庄(开瑞庄)北M2、H7、H8层位关系 《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》第124页,图龙一一

一项仅为两个多月的工作,就在关中地区分出了三个文化,十分精彩。梁思永先生赞曰,这是一套陕西的“三叠层”。“三叠层”指在1931年梁思永先生在河南安阳后岗遗址发现的商、龙山、仰韶三个文化层的叠压关系,从而第一次证明这三个文化在中原地区的年代关系,是学术史上一个重要发现,是有其特定意指的学术专有词汇。将客省庄发现的地层关系喻为“三叠层”,也即对这次调查能够在这个地层关系上确立关中地区的文化序列给予了充分肯定。梁思永先生以后,学界对这次工作的评价,也都是从这个角度展开的[5]。在河南之外建立起第二条考古学文化的长程序列,对于当时尚在刚刚开始构建物质文化史阶段的中国考古学而言,当然意义非凡,但又似乎不止于此。和刘绪先生聊天,他几次谈到这个话题。他的看法,我是深以为然的。刘绪先生分析到,苏秉琦先生因为发掘和整理了斗鸡台墓地的资料,最早领悟到诸如一座墓葬这样的一个遗迹,同时也是一个时间单位的道理。回顾此前的发掘,从安特生的仰韶村、李济的西阴村、史语所的殷墟以及其间进行的城子崖的发掘等,对文化堆积中遗迹的辨识精度不高是不争的事实。在讨论文化分期时,即便是被奉为圭臬的小屯“三叠层”,也是三个笼统而含混的“文化层”。这样说,并非有指点先哲的意思。当时的中国考古学起步不久,其田野技术需要花时间来提高,以便适用于中国遗址的堆积特点,一些指导田野工作的理念也是逐步形成的。这些早年的工作,不仅是对古代的发现,同时也是在发现古代的田野工作技术方法上的艰苦摸索、点滴进步的过程。苏先生的运气好,第一次田野工作就碰上了一处墓地。更是凭借聪明慧根和潜心琢磨,在斗鸡台资料的整理时,苏先生大概已经参透了这个理念:一座遗迹就是一个年代学单位,考古发掘和考古学研究都要落实到遗迹单位上。所以,当他一看到断崖上套在一起的灰坑墓葬时,就再拔不动腿,迅即调整工作计划的重点为清理发掘这些遗迹了。这正是苏先生的高明之处。

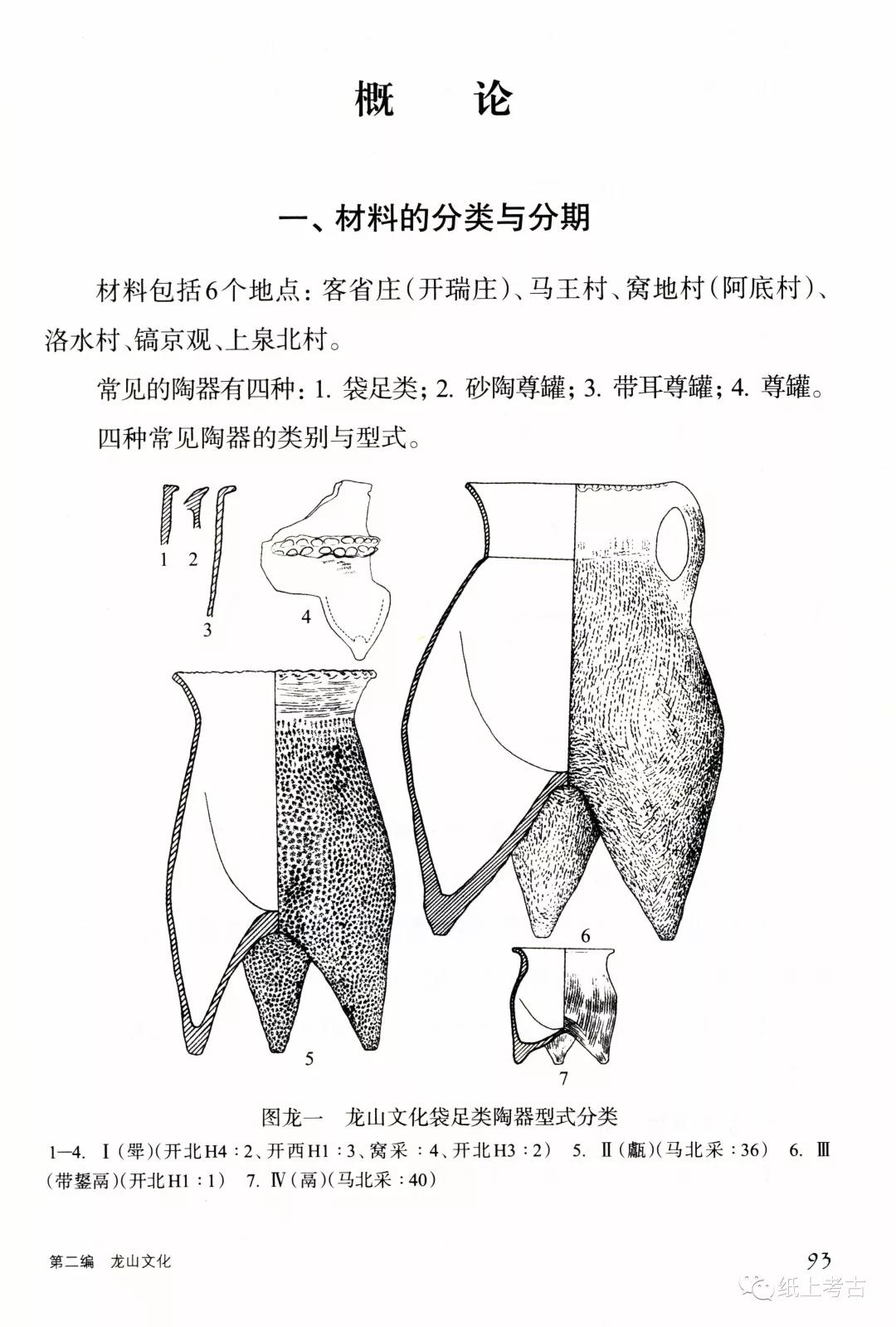

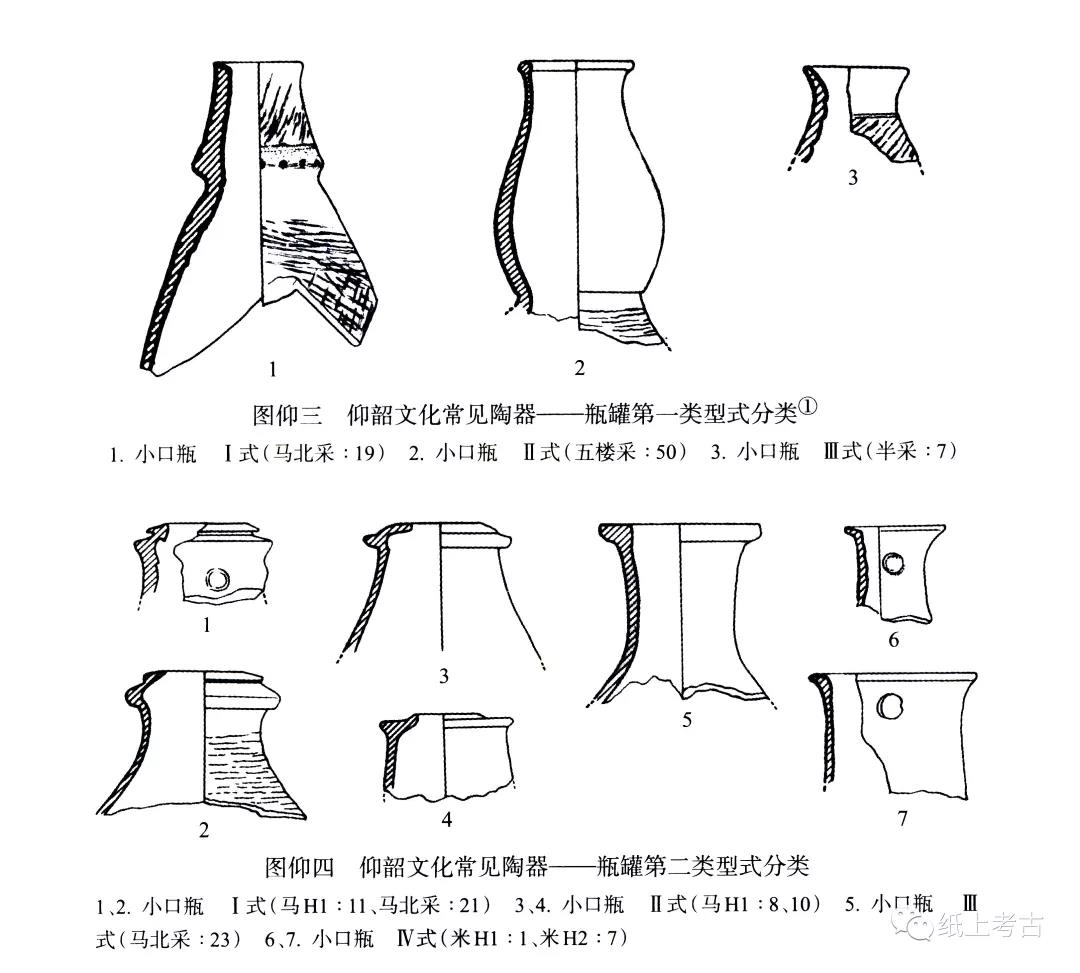

以遗迹为基本的年代学单位进行资料整理的理路,形成于斗鸡台的资料整理过程中,是苏先生的创造。在整理本次调查材料时,苏先生秉轴持钧、删繁撮要,一洗斗鸡台方法的繁琐艰涩,把技术路线提炼得干净利落、直截了当。西安调查报告稿中,苏先生并没有专门论述整理方法的文字,但把整理的步骤交待得一清二楚。报告关于资料的介绍分三个独立的章节,依次介绍了三个文化的资料。每章前都有概论一节,综述本文化各种遗存(没有找到文化一概论的文字部分,但有六幅线图,刘绪先生和我讨论,认定应当是本章概论用图)。但概论又不仅仅是概述,而是把资料进行了分析:首先选择“常见陶器”,也即数量上最多、各遗迹中都有可能出土的陶器,进行型式整理,再根据这些型式在各遗迹中的共生(共存)情况,对其分组,从而得出三个文化各自再分期的结论。其中,仰韶文化分出四期,客省庄二期文化被分了三期,周文化也分了四期。如果说在调查材料中归纳综合出三个文化是大开大合的手笔,将每个文化再作细致分期,且分期结果至今仍经得起检验,则真可谓妙到毫巅的巧作了!在那个年代,周文化的分期,因为有斗鸡台的研究在前,故有一定的基础。客省庄二期文化却是崭新发现,调查得到的资料不能说很丰富,尤其难说多么系统。至于仰韶文化,已有的发现也没有可供分期研究的资料,且在当时,几乎所有的研究者甚至都没有就其再作分期的想法。然而,至迟在1958年之前,苏秉琦先生就想到和做到了[6]。这是苏先生又一个高明之处。

第二编龙山文化概论部分 《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》第93页

那么,苏先生为什么要对每个文化再做分期研究呢?报告稿件中还有几页文稿,尚未成文,刘绪先生认为是报告结语的撰写细纲,故作为“附件”编排在报告最后,权当作结语。而在这个“结语”中,苏先生自己回答了这个问题。他认为,关中和河南两地仰韶、龙山和殷周文化在大时代上可以对应,但两地的文化各有特点,传统不同,则这些特点从何而来,如何形成自己的传统而不同于其他地区?就值得进一步探讨了。当然,既然是西安的考古调查,首先要搞清楚的就是这个问题在关中地区的具体内容。为此,就“必须就全部材料加以分析比较,分别早晚,然后才能从它们的发展上来提出哪些是主要的和典型的部分”。至此,我们终于明白了,苏先生把文化再作分期,为的是进一步考察构成当地文化特征的主要部分的传承演变,也即文化传统的形成和发展的过程——我们今天更习惯将其成为“谱系”。于是,我们在调查报告中读到了大量对一个文化中典型特征条分缕析的内容,如以式别表示的文化一的小口瓶口、缸瓮、彩陶,文化二的鬶、斝,文化三的陶鬲等的演变过程。从具体到一种器物的谱系,到由此构成的文化谱系,并将谱系作为探讨考古学文化关系的切入点,苏先生就这样早早地就把眼界投放到更为广阔的空间,并为将来各地资料丰富起来之后,理解和把握中国史前文化格局准备好了方法论。这是苏先生第三个高明之处。

仰韶文化常见陶器——瓶罐第一类型式分类、第二类型式分类 《另一个三叠层——1951年西安考古调查报告》第23页图仰三、图仰四

至晚不过20世纪50年代末,苏秉琦先生就通过这样一份调查报告,显示出他在田野考古工作方法、考古学文化分期和文化谱系研究三个方面皆有超前的思考。这让我深受震撼,感叹高山仰止!所以我每当向对这项工作不甚了解的朋友和学生们介绍时,最后往往要半开玩笑地补上一句:我们搞了那么多年的考古学文化分析,其实都没能跳出苏先生的手心!

在中国考古学的物质文化史研究上,苏先生无疑是影响最为广泛、成就最大的学者,领一代之风骚。物质文化史研究,无论中外考古学,都是必不可少的研究领域和必须经历的研究阶段。下面,我想转述一下著名考古学家、伦敦大学学院考古学系院申南(Stephen Shennan)教授的一段评论——申南教授沉浸于西方考古学术,在理论方法上颇有心得、建树——以便让我们换一个和中国学术史不一样的角度,来再次认识苏秉琦先生。

……尽管按照俞伟超先生的说法,苏秉琦的类型学来自1935年翻译的蒙特留斯的类型学方法,但苏秉琦绝对是用自己独特的角度和方向很大程度上推动并发展了所谓西方的类型学。

欧美的文化史研究各有弊病:欧洲过于强调“静态”,强调“定性研究”,文化史变成了一张张割裂开来的用某种特征陶罐子标识的阶段性地图;而北美又过于强调“演变”,强调“定量研究”。苏秉琦提出:“考古学文化都是在不断变化和发展中形成的,所以要把考古学文化看成是一种运动的物质,从这种运动物质的定量分析入手,找到它的运动规律。这种整理研究方法,就是在唯物辩证法指导下形成的考古学的具体研究方法。”(《中国文明起源新探》)苏秉琦点出了考古学文化研究的关键。无论什么传统、什么方法、什么学术背景的考古学家,恐怕都同意这段话表明了考古学文化研究的方向和目标。如何对物质遗存进行“动态”的描述,“找到它的运动规律”?在西方考古学家中,真正从这个角度努力的只有克拉克一位,他的《分析考古学》可以说是找寻运动规律的尝试。值得一提的是,克拉克也是非常强调考古学纯洁性,即考古学就是考古学的一位代表性人物。

……苏秉琦提出用“分子分析”的方法来研究考古学文化。“首先从对文化遗存作分子分析对考古学文化做比较研究入手,确定哪些遗存属于同一文化社会实体,各个文化群体各自经历了一种怎样的发展过程,它的原始公社氏族制度受何种动力的驱使发展到繁荣又走向衰落。” (《中国文明起源新探》)通过把物质文化分解,不管是研究某种纹饰母题,还是某类特定器形的历史,进行有效的分析——这种分析方法,是西方研究中比较缺乏或者没有很成功地发展起来的。与此同时,苏秉琦也对墓葬、墓地演变进行了类似的分子分析(估计是说斗鸡台——笔者按),进而平行地讨论了聚落与社会的演变,这比后来美国新考古学提出类似目标和方法要更早一个阶段。

苏秉琦的区系学说是一个整合了时间和空间的学说,关于这一点,欧美两边各只强调了一面:欧洲强调静态空间布局;北美强调时间变化。而苏秉琦的区系学说是更符合考古学文化特征的描述框架。中国考古学家基于区系学说开展了一系列考古学文化研究,而正是把区系学说作为理解考古学文化的基本框架,使得中国早期文化/文明多样性、多元化的特点,被考古学界普遍接受成为一种通识[7]。

最后,我要借此场合感谢苏恺之先生及其家人妥善保存了文稿,使得这一段如此重要的学术史不致湮灭。感谢刘绪先生对文稿整理的所有付出!为了还原这个调查项目的背景、过程等,他查阅了大量资料,对文稿进行了细致辨认和订正,这些都被刘绪先生写在了《整理说明》中。对读者,尤其是年轻的读者们而言,要了解这项60多年前的工作,这是必读的一节。还要感谢秦岭。申南教授在北大讲演,她是现场口译,后又把讲稿整理成中文,让我们在中国学术的语境之外,知道了西方学者对苏先生和中国考古学的评价。

2018年1月30日

注释:

[1]陕西省考古研究院科研工作部:《陕西考古研究的历史与收获》,《考古与文物》2008 年6期。

[2]苏秉琦:《斗鸡台沟东区墓》,北平研究院史学研究所,1948年。

[3]考古研究所陕西省调查发掘团通讯组:《1951年春季陕西考古调查工作简报》,《科学通报》1951年2卷第9期。

[4] 苏秉琦:《西安附近古文化遗存的类型和分布》,《考古通讯》1956年第2期。

[5] 参见俞伟超、张忠培:《编后记》,《苏秉琦考古论述选集》,文物出版社,1984年;胡谦盈:《三代都址考古纪实——丰、镐周都的发掘与研究》,中国社会科学出版社,2009年。

[6] 刘绪先生根据包裹西安调查报告稿的是一张1958年的报纸认定,苏先生对调查资料的整理不会晚于1958年。是年,配合黄河水库的大规模考古发掘刚刚启动。而此前开始的西安半坡的发掘,苏先生并未参与。所以,苏先生在整理这次调查资料过程中,在关中地区基本没有其它考古成果的参考。

[7] Stephen Shennan : A consideration of Chinese and Anglo-American Approaches (《考古学文化:中国与英美研究方法的考察》)北京大学百年讲堂,北京大学考古文博学院院庆系列活动之二:中国考古学与世界考古学学术报告会,演讲稿(待刊),2012年4月28日。