惯于石上读春秋——嵩洛汉代石刻走访漫忆

作者按:本文原载耿朔、仇鹿鸣编《问彼嵩洛:中原访古行记》(中华书局,2019年),本为随笔,行文随心,交稿逾年,对文中的个别问题有了一些新的想法,所涉及的文物亦获得朋友们襄助不少照片,故修订增补成此。

《问彼嵩洛》书影

去年的这个时候,我们在中原腹心的河洛之地进行了一次为时不长不短的考察活动,具体情况,本书的前言和朋友们的文章中已有记述,这里就不再饶舌了。我愿以两位主编的信誉起誓,这决不是为了偷懒的缘故。这是一次十分愉快的旅行,直到别人告知我:要写文章!烈日下一切鲜明的回忆立即变成了永垂不朽的颜色,看来文字确实标志着主体的死亡,正如我们此次看到的众多墓碑和墓志,它唯一的好处就是让死亡可以被长久地欣赏。为着让风花雪月多活几天的善良愿望,我成为了拖稿势力中最顽固的一员(后来得知还不是最最顽固的)。然而,我这颗善心实在经不住那些已经完工了死亡大业的魔鬼们的百般引诱和揶揄,现在让我放下轻松的鹅毛笔,拿起沉重的铁凿,雕刻我此次考察的墓碑。

“君不见晋朝羊公一片古碑材,龟头剥落生莓苔。泪亦不能为之堕,心亦不能为之哀。”中国古代的建筑,其主体一直是土木,秦汉以来一些特殊的建筑(丧葬、纪念)多用石材。我们此次考察的对象主要是汉唐时期的古迹,一两千年的地火水风,石材尚且剥落生苔,木材更极少能够保存。土中的雪泥鸿爪则需要仔细辨认,往往要亲手清理才能有较为清楚的认识,也就是考古工作者经常标榜的“土中找土”的技艺。我们的匆匆一瞥,焦点自然主要在大型的夯土工程(如城墙、宫殿基址、封土等),更主要在号称永垂不朽的石刻上了。关于碑志,有更专业的朋友们关注,这里谈一点我较熟悉的汉代石雕方面的问题。由于考察活动已经过去一段时间,总体过程和具体细节的记忆已不能连贯,这里也不是写论文,不必集中在一点上,征引辩论。姑且让文字作思想最忠实的记录,想到哪里就写到哪里吧,美其名曰“漫忆”。其中必然有许多不能严谨之处,所涉及的问题也不能回顾和伸展,只是由回忆促发的当下思想的流水账,想到问题时“庄”,谈到感受时“谐”,望读者一哂而已。

一、中岳汉三阙

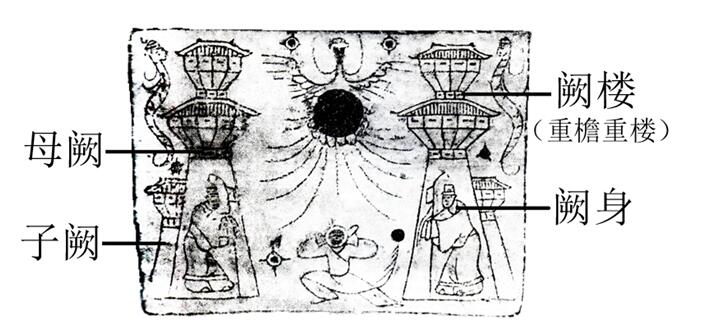

汉阙结构示意(以四川大邑出土天门画像砖为例,其上门吏为阙前守卫,不属于阙身)

《说文解字》中说:“阙,门观也。”《释名》中的说法更符合汉代经师的套路:“阙,阙(缺)也。在门两旁,中央阙(缺)然为道也。”不论怎样辩论名实,阙事实上就是一对门楼,用以壮观其门,所以往往有一定的等级制度。比如天子用三出阙(每个阙体有从内而外依次降低的相接的三个部分),其下有子母阙(两个部分)、单体阙,屋檐也有重檐和单檐。已经发掘的汉景帝阳陵陵园的南门阙就是一对三出阙,说明天子之制确实存在。有学者讨论过(由于文稿性质,允许我不去查证征引了吧,后同),按照文献记载,二千石以上高官的府第方可置阙,然而实际发现的墓阙的使用情况却比较复杂,平民(一般来说应是没有官职的地方豪强)也见使用,而且也有用重檐子母阙的。实际的立阙除了身份的限制外,财力的局限恐怕更为重要。山东嘉祥武氏墓阙题记中说:“造此阙,直钱十五万。”东汉蜀郡属国都尉(《水经注》中误作蜀郡太守)王子雅石楼(即石阙)题记中说:“父殁当葬,三女各出钱五百万。一女筑墓,二女建楼。”这对石阙的造价更高达一千万。汉墓题记多标榜,其上的造价或有水分,不能全信,但毫无疑问的是,一对雕刻精美的石阙必然非一户普通人家所能置办。然而墓葬图像(主要是壁画、画像石和画像砖)中的阙一方面不必担心礼制上的过分招摇,另一方面造价相对低廉(尤其是画像砖和壁画),所以受到东汉墓葬的普遍欢迎,更加没有制度可言了。四川地区东汉晚期一砖一画而大量模印的画像砖可能已经可以作为成品供丧家选用(自由选择并不是就没有套路,现在全国的室内装修也没太大差别,而我们自认为是绝对自由的),等级制度恐怕更无从谈起了。可是,我们在墓葬图像中却没有见到过三出阙,看来在客观的制度和主观的心理上还是存在着一些人们不去触摸的红线。甚至连墓葬中表现的天门(也用双阙表示,不少有题记)也是子母阙和单体阙,天界之门应该不会存在僭越人间的罪过,似乎是等级限制了人们的想象力了。

甘肃成县出土天门铜棺饰(采自《汉风—中国汉代文物展》)

墓葬制度的问题很复杂,尤其在汉代,特别是地下的部分,因墓葬的逾制僭越而受到惩处的事例很多,但基本都是作为政治斗争中失败者的罪名出现。有规定未必一定遵守,没有规定也并非无拘无束,并不是可有可无,而是若有若无,像是西方极乐世界中的餐盘,呼之即来,挥之即去。例如,《汉书?王莽传》中记载王莽在清算董贤家族时,其中的一个重要罪名就是董贤的棺上画了四象,左青龙,右白虎,至尊无以加,僭越了天子之制。按说起来四象的确是天之象征,董贤你一个男宠,棺材上凭什么画四象,死有余辜,开棺裸尸,满门抄没。然而从西汉中晚期的卜千秋墓开始(西汉中期的梁王墓还算是诸侯王,稍可宽宥),在墓葬中乃至葬具上绘制四象便是常见之事。还有不少绘了完整的日、月、四象、二十八宿的天象图,相对于董贤的裸尸,就该鞭尸了。怎么解释?我们是采取此一时彼一时、此一地彼一地的科学式理解,绘制礼制起伏的时空曲线,还是这个罪名和制度本身就比较玄学?

南阳麒麟岗画像石墓前室墓顶上日月及四象等(采自《南阳麒麟岗汉画像石墓》)

还是回过来说中岳汉三阙,即嵩山中至今尚存的三对东汉石阙。太室阙建于安帝元初五年(118),启母阙建于安帝延光二年(123),少室阙大概与启母阙同时。这些皆可从阙上的题记直接读出来或推算出来。现在能见到的东汉石阙数量不多,但也不算很少,而且基本是墓阙(墓地的大门),中岳汉三阙却是庙阙(祭祀场所的大门)。太室(泰室)庙、少室庙是祭山岳的,属于自然神祇的神庙;启母庙祭祀的是夏禹的夫人、夏启的母亲,传说中在此处化为巨石,属于神话人物的祠庙(汉代人恐怕并没有这样的区分)。不过作为石阙而言,它们与从东汉初期就开始出现的石质墓阙在造型上、图像上并没有什么特殊之处(图像的问题容后再谈),不必分开来谈。

少室阙东阙(作者摄)

少室阙西阙(作者摄)

汉三阙从形制上讲,有一定的地位。文献记载中在四川梓潼有光武帝时期修建的李业阙,然而其本体或已不存,现存的一石及题刻或许是出于后人伪托,尤其是顶盖,十分怪异,不可轻信。按:我们前几天去川北考察的途中,正好寻访了李业阙,问了许多当地人都不知道,好不容易才找到。细读上面清代人的题记,可知顶盖确实是后配,阙体的埋藏和出土过程却比较清楚,而且属于清代人的“主动性发掘”,可信程度较大。阙体更像石碑,但上下四角有类似建筑结构的装饰,介乎碑、阙之间。若是原石,便是我们目前能见到的最早石阙了。正面下部为清代人关于其来龙去脉的详细记述,上部题名恐怕也是后代人题刻的。

梓潼“李业阙”(顶为后配,作者摄)

早期的石阙多存于山东临沂:如莒南孙氏阙,建于章帝元和二年(85);平邑皇圣卿阙,建于元和三年(86)左右;平邑功曹阙,建于章和元年(87)左右。此三阙时代、地域极为相近,后二阙形制极为相同,皆较低矮,不足两米,单体单檐,阙体方正,造型简单,矮小的斗拱直接承托屋檐,缺少后来往往称之为阙楼的部分,图像皆在阙身,内容基本一致。孙氏阙仅存阙身,也是单体阙,向上收分,与前二者略有不同,仍然较为简单低矮。

平邑皇圣卿阙(耿朔摄)

平邑功曹阙(耿朔摄)

而建造于安帝时期的汉三阙就显得有所发展了,皆为单檐子母阙,阙身更加宽大,高为三四米,斗拱部分虽然仍不突出,但装饰已经复杂化了,图像仍然主要在阙身,也出现在相当于后来所谓的阙楼部分,不过此部分的图像多为仿建筑的连璧、椽头等较为简单的装饰和结构。

太室阙东阙上部(作者摄)

更晚一些的嘉祥武氏阙(桓帝建和元年,147),结构更显复杂,也有三四米高,重檐子母阙,阙楼的部分已较为突出,图像满布于阙身和阙楼,没有主次之分(只是阙身画面更大)。

嘉祥武氏阙西阙(王磊摄)

之后的石阙主要分布于四川(包括后来分出的重庆)。川西(雅安周边)和川北(绵阳周边)的形制较为相近,阙体高大(五六米高),有复杂突出的斗拱部分,体量可与其下的阙身相侔,多称之为阙楼,多为重檐子母阙,但上重屋檐较小,直接叠压在下重屋檐上,看上去更像单檐,图像多在阙楼的斗拱之间和阙身上部与阙楼相接处,典型者如雅安高颐阙(献帝建安十四年左右,209)、樊敏阙(建安十年左右,205)和绵阳平阳府君阙。

雅安高颐阙(庞政摄)

芦山樊敏阙(庞政摄)

绵阳平阳府君阙一(作者摄)

绵阳平阳府君阙二(作者摄)

川东石阙形制多瘦高,阙体向上收分,多为单体阙,其他与川西略同,见渠县诸阙。

渠县冯焕阙(耿朔摄)

渠县蒲家湾汉阙(耿朔摄)

三峡地区的石阙形制更为瘦高俏丽,单体阙和子母阙都有,突出的特色是上下两重檐的体量相当,距离较宽,分割成两重阙楼。如果川西的典型石阙只能称为单檐,那么这里就是标准的重檐;如果川西已称重檐,也可以称之为重楼,如忠县丁房阙、无名阙。当然也有例外,如忠县乌杨阙就没有重楼,但仍然十分瘦高,一眼就能看出是三峡地区的汉阙。

忠县丁房阙(秦臻摄)

移置三峡博物馆大厅的乌杨阙(王磊摄)

以上是汉代现存石阙形制的概括印象,因为材料本身就不多,概括也是极不准确的,稍微出现几例新材料恐怕就要进行重大调整,如果把图像材料放进去(虽然这样眉毛胡子一起乱抓也未必好),问题会变得十分复杂。还有不少介乎碑、阙之间的材料,也特别有趣。有读者会嫌弃我上面讲形制太多,然而这是理解文物最为重要的基础和主要的知识,只是为着什么目的讲到什么程度而已。

由上面看来,汉三阙所处的安帝时期,不论从石阙数量和形制来看,都有较大的发展。不仅石阙是这样,太室阙前站立的东汉石人也是如此(石人的问题容后再谈),碑刻亦是如此(安帝之前寥寥无几,自安帝开始增多,其后极盛于桓灵),曾经有先生讲汉代墓葬制度的变化时,也特别点出安帝这个时间点。这些墓葬设施,安帝之前即已出现,缓慢发展,安帝以后势不可挡,而史书中有一个判语:“自安帝政治衰缺。”具体从丧葬政策来看,众所周知,自汉初即大行厚葬之风,前期多在帝王和诸侯王,中期以来被及全民,劳民伤财,破家败业,世风逾下。所以自西汉晚期朝廷就启动了长期调控政策,成帝永始四年(前13年)下诏禁止厚葬,其后东汉光武帝、明帝、章帝、和帝、安帝都曾下诏节葬,似乎成为每朝皇帝一以贯之的国策。而且从正史记载来看,自成帝开始的每朝皇帝(西汉末的特殊情况自然顾及不上)都专门下过一次诏令,而安帝分别于永初元年(107)和元初五年(118)两次下诏节葬,后一诏书中还说“有司惰任,讫不奉行”(把锅甩给了下级政府和地方政府);之后终东汉一代近百年时间中再无节葬诏令颁行了(献帝时又下过一次,自然应理解为曹魏的政策了)。而我们看到的实际情况是,汉代的厚葬之风伴随着禁止厚葬的诏书的颁布逐步高涨,东汉中期以后(大概就是安帝以后)臻于全盛,大型的多室墓、精美的装饰、地面上的各种设施蓬勃发展。其间三昧,值得品味。

墓阙上还题刻了一些阙的造价(未必真实),东汉早中期的孙氏阙是一万五,中晚期的武氏阙是十五万,晚期的王子雅阙高达一千万。不过我们在这个造价上暂且不要过多追究,一方面从其他材料来看,东汉晚期标榜吹嘘之风越来越盛,骗鬼唬人,不必当真;另一方面东汉晚期的通货膨胀应该是比较疯狂的,后来刘备发行直百钱(百倍面值),孙权发行当千钱(千倍面值),据说竟然没有严重扰乱市场经济,也可见一斑。

汉三阙的图像与时代稍早一些的平邑功曹阙和皇圣卿阙最为接近,只是由于阙体更大,画面更多,内容要稍多一些,并在类似于阙楼的部分增加了建筑装饰(连璧、椽头)而已。总体上也不过是墓葬和墓阙中常见的日月、神兽、出行、狩猎、百戏、拜谒、宴饮这些内容。启母阙上有一幅一人坐树下,旁一人持锄状物的形象,可能是孝子故事,然而过于简单,不好确认。图像的位置和组合上除三阙自身形成的一个传统外,看不出太多的信息(记忆中,一阙的部分图像组合与其他二阙及自身相对部分比照有所错乱,由于构成阙体的石块大小相似,可能是后人复原时未能多方比较研究而致位置错误,不太可能是修建时的错误,因为石块不多、分层也少、图像简单,当时人出错的可能性较小)。

有意见认为启母阙上已经漫漶严重的两幅人物图像(好像是中间一人呈坐姿,两旁有二侍者)分别是夏禹化熊和启母化石的故事,与启母阙应景。由于一则图像漫漶又十分简单,二则整个汉代图像中还从来没有这两种题材可以类比,也无榜题依凭,三则这两个图像从整体来看处于宴饮、百戏的场景之中,我觉得就是一般的人物,没有明显的特殊之处。这样说并不是我们就不能识读出新的题材,而是识读一个新的题材得有可靠的榜题或者能排他的较为特殊而具有一定复杂程度的图像因素(这方面的研究近年来也有一些成功的例子,较能使人信服)。而且总体来看,三阙的图像严格遵守着流行的套路,与同时期的墓阙和墓葬一般无二,并没有要配合其祭祀对象的意图。

启母阙和少室阙的百戏、宴饮图像中皆有一人舞蹈跳跃于一圆形物旁边的题材,通常认为是中国最早的蹴踘图,意义特别重大。启母阙上该人物长袖舒展,长裙摇曳,其足旁有一较大的圆形物,圆形物似有边轮。少室阙上的图像颇有不同,一人长袖仰身似跳跃状,下身着裤而不着裙,圆形物在其足下,有一圈边轮,旁有一人坐于几案旁,一手持竿指向圆形物。这两个图像与常见的百戏题材比较起来有一定特殊之处,圆形物在其足前或足下,且汉代已有一些关于蹴鞠的记载,这种看法具有一定道理。不过也还存在一定疑问,原因还是图像因素太简单,不具排他性,且无真正确认的图像来对照。因此,这两个图像到底是否为相同题材,具体为何种题材?就目前的情况来看,可以确定属于乐舞百戏,蹴鞠可备一说,但真正要确认还有待于进一步的发现。

启母阙上的“蹴鞠”图像

少室阙上的“蹴鞠”图像

还有三阙上的大象图像,同访的朋友都问起我这个问题,看来大家特别感兴趣。少室阙和启母阙上都有一头巨体长鼻之兽,一般都将它们认作大象,形象都有些怪异。太室阙上也有一头长鼻之兽,形态更为怪异,所以有人又将它认作“獏”,我认为还是大象这个常见的、也见于其他二阙的题材。形象失真而怪异,一方面是刻画粗糙抽象(三阙上的图像皆较粗糙抽象),更主要的一方面应该是当时的一般工匠对于大象还没有准确的知识所致。关于汉代的大象图像,学界已有不少讨论,我以前也做过细致的分析,涉及文化交流中传播、接受、理解、附会及运用等许多方面,说来话长,这里就不赘言了。

少室阙上的大象

启母阙上的大象

太室阙上的大象

二、石人、石兽

唐代人说:“秦、汉以来帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石马之属,人臣墓前有石羊、石虎、石人、石柱之属,皆所以表饰坟垄,如生前之仪卫耳。”唐代陵墓前的这些石像生确实是仪仗之属,但是推之于秦汉就得格外小心了。因为从目前汉墓前的石雕来看,似乎尚无等级制度,二千石高官墓前有,四百石的小县县长墓前也能见到,有些甚至怀疑是平民(无官职的地方豪强)墓葬,而且种类和数量也看不出制度化的差别。汉代人自己也说:“墓上树柏,路头石虎。《周礼》:‘方相氏,葬日入圹,殴魍象。’魍象好食亡者肝脑,人家不能常令方相立于墓侧以禁御之,而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。”看来汉代墓前放置石兽,一开始恐怕是出于丧葬信仰,而非墓葬制度。

从文献记载来看,中国的大型像生石雕出现于秦汉,特别是秦始皇和汉武帝时。记载中的秦始皇和汉武帝在某些方面尤其是求仙方面确实高度相似,他们都听说了大人,又造金人,都去东海求仙,又都封禅了泰山(据说与求仙有关),都在苑囿中造了蓬莱仙岛,又刻了巨大的石鲸。不知是秦始皇影响了汉武帝,毕竟人家是始皇帝,祖龙虽死魂犹在;还是汉武帝影响了“秦始皇”,毕竟为始皇帝写本纪的人生活在汉武帝的时代,而且我们相信他在写秦始皇时余光正瞄着汉武帝。实际上我们现在能见到的早期大型石雕是汉武帝时代的,主要有昆明池的石雕和霍去病墓的石雕(有学者认为是否是霍去病墓可能存在一些误会)。

霍去病墓石卧马(作者摄)

霍去病墓石卧猪(作者摄)

正如学者所说,霍去病墓的石雕只是随石赋形,作为一种山野景观(据说他的坟墓是仿造祁连山)散置于封土的草丛之中(我刚去看过,感受尤为切实),与东汉以来兴起的立于墓前神道的石雕还不是一回事,而东汉墓前的石雕与南北朝以来形成制度的墓前神道石雕恐怕也还有些不同。说到东汉兴起的墓前石雕,就不得不注意洛阳地区,因为一则这里的东汉石雕出土不少,二则这里是东汉陵墓所在,看看这一制作最初是否与皇家有关。

最有可能是帝陵石雕的当属孟津的大石象,虽然此次我们足迹未及,但不得不提。石象形体巨大,造型写实,高有三四米,重二十多吨,位置在邙山陵区南约一公里处,正好《水经注》中说到光武帝陵前有石象,所以一般把它作为东汉时期的石雕,并可能与东汉陵墓有关。由于没有其他时代信息,这个说法到底对不对,目前不能确定。

孟津石象(莫阳摄)

我个人的想法是,如此体量的石雕,如果是墓前之物,基本只能考虑东汉。西汉陵墓前尚未发现同类石雕,霍去病墓前倒有一个石象,但是随石赋形,十分粗犷,体形也小,又为孤例。魏晋禁断石兽,虽然仍有一些孑遗,但形制多为小而呆板的坐兽。北朝陵墓开始恢复石雕,以石人为多,偶有石兽,洛阳地区也是延续魏晋的坐兽,仍然形小而呆板,如静陵石狮;关中西魏永陵有站立的石兽,风格简单粗犷,开初唐之风。唐陵石兽体型高大而精美,但是并无石象,地域也不合适。宋陵那种低矮呆萌的石象又绝不与此相类。明陵前也有高大的石象,不过风格和地域也绝不相干。东汉大型石雕倒是特别兴盛,形体大而精美,不过这些石雕都是地方官吏和豪强墓前的,也没有见到如此巨大者。如果它是东汉的,恐怕只能是帝陵之物了。然而,东汉帝陵至今未发现其他明确的石雕材料,所以问题并没有解决。

霍去病墓石象(作者摄)

宋仁宗永昭陵石象(作者摄)

以上是从墓前石雕发展的大势来说。从具体风格而言,虽然东汉墓葬中的大象图像往往失真而怪异,但那多是根本见不到真象的民间艺术,财力也一般。汉代高等级墓葬中也有比较形象的大象,若是帝陵,当然是有能力做出如此高大精美的石象来的。

不过,大型石象除了可能与陵墓关联外,还可以与佛教艺术关联。象是佛教的重要瑞兽,许多佛本生和佛传故事中皆有它的身影,也是佛教艺术中的常见题材。江苏连云港孔望山石刻中就有一件体形高大的石象(大概有两三米高吧),造型有些丑陋,但还算比较具象,一般认为可能早到东汉,总体上与早期佛教有关。

孔望山石象(采自《连云港孔望山》)

因此,孟津石象的时代判断与其性质判断密切相关。如果确实是陵墓前的石雕,时代应该为东汉。但如果是佛教石雕,其时代就未易量了。不过,一方面,自北魏以来,对于洛阳佛寺的胜迹就多有记载,如此巨大的石象恐怕很难不引起注意,当然时过境迁,文献佚失,谁也不能保证;另一方面,石象所处的地点确实临近东汉陵墓,而且北魏的郦道元也确实记述东汉陵前有石象。由此来看,我个人还是偏向东汉陵墓说,然而,毕竟是孤例,如果坚持孤证不立的原则,也不妨暂时采取搁置的态度。

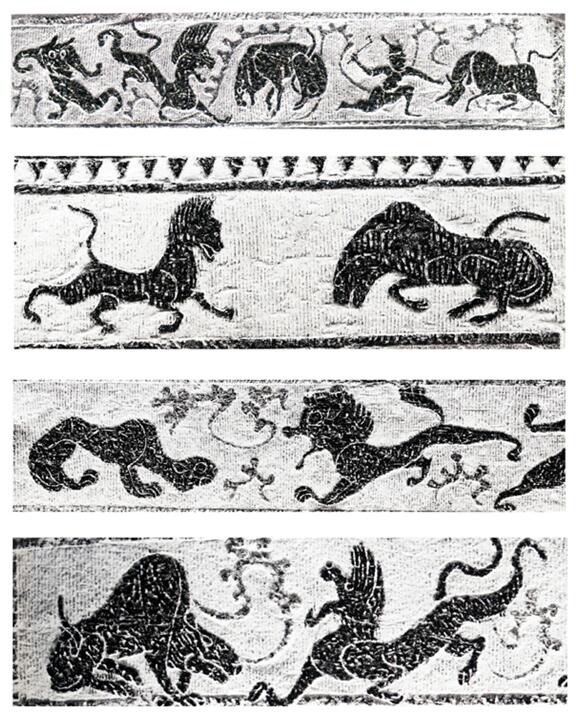

说完大象,再说说狮子,东汉墓葬也是狮子雕刻开始出现的地方。现在能见到最形象的一对狮子石雕就与洛阳有关,虽然发现于山东,其后颈上题记为“雒阳中东门外刘汉所作师子一双”。类似的例子还见于山东嘉祥武氏阙前的一对,阙上有题记云 “建和元年……孙宗作师子,直四万”。在咸阳沈家桥、四川芦山石马坝、河南淮阳北关一号墓都出土过典型的东汉石狮。这些石狮特征都十分明显,大多身体较虎粗短,头部较大,两颊和后颈上都有狮子独有的鬃毛,而且都没有神怪的因素,头上无角,身上无翼,写实形象。

刘汉石狮(王磊摄)

武氏阙前石狮(王磊摄)

芦山石狮(庞政摄)

不过汉代的石兽大多不是这样,往往头上长角,肩上生翼,一般称为天禄、辟邪,洛阳地区就出土不少,我们此次在偃师博物馆中见到的正是这样(也有少数无翼无角的石虎,正如有少数典型的石狮一样)。有学者将之与古代波斯的头上长角,肩上生翼的狮形神兽比较,认为应该是受到了西方的影响。从外形来看,确实特别像,所以我个人一定程度上也倾向于同意。不过二者的地域、时代隔得还有点远(波斯大约在前5世纪,早了五六百年),其间踪迹难寻,还有疑问。

洛阳孙旗屯石翼兽(王磊摄)

雅安高颐阙前石翼兽(作者摄)

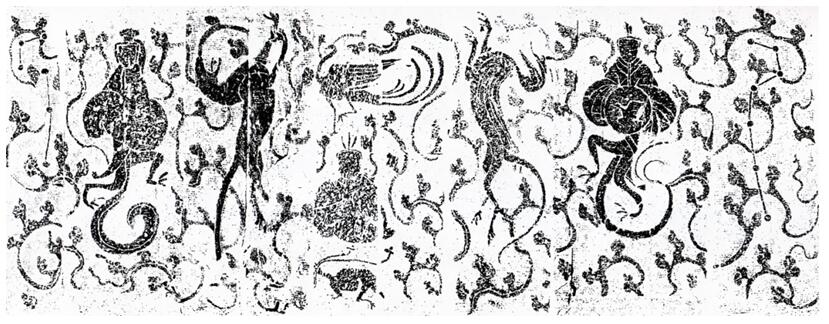

其实,汉代图像中还有一类本土化了的走了样的狮子,正如走了样的大象一样。有学者已经注意到,我刚刚仔细讨论过。这类图像在南阳地区很多,格套十分清楚,一般画面中心为两头虎形猛兽对峙,其中一只兽昂首挺胸、张口按爪,不可一世,头顶有像马一样的鬃毛直挺向上、怒发冲冠,另一兽(头顶无鬃毛)俯首夹尾,臣服于前。我认为那个怒发冲冠的猛兽就是当时人根据传说改造出来的狮子。正如大象一样,狮子主要由西域进贡,皇室苑囿中应该有,但是一般人根本看不到。只是大家传闻有一种外国猛兽,像虎一样,头上有鬃毛,比虎豹还厉害,虎豹见了都要夹起尾巴老实做兽(实际上狮子未必打得过老虎,外来的猛兽好吓人嘛)。大家又不知道狮子的鬃毛到底长啥样,当然就要从熟悉的马的鬃毛上来提取素材了。

南阳汉画像石中的狮子伏虎豹(采自《中国南阳汉画像石大全》)

这也不是我瞎想,东汉人就说“师子似虎,正黄,有髯耏,尾端茸毛大如斗”,就是个有髯的老虎。狮子在当时又叫狻猊(狻麑),“狻麑如虦猫,食虎豹”,就是只大虦猫(虦猫,本来是浅毛虎的意思,大概是说其毛色比老虎浅),而且还能吃老虎。与上述图像最配合的是一则北魏时期的文献,说:

狮子者,波斯国胡王所献也,为逆贼万俟丑奴所获,留於寇中。永安末,丑奴破,始达京师。庄帝谓侍中李或曰:“朕闻虎见狮子必伏,可觅试之。”於是诏近山郡县捕虎以送。巩县、山阳并送二虎一豹,帝在华林园观之,于是虎豹见狮子,悉皆瞑目,不敢仰视。

上述图像不正是“虎见狮子必伏”、“虎豹见狮子,悉皆瞑目,不敢仰视”的同义词吗?不过是用画不是用字而已。虽然很多时候用后世文献有很大风险,但我们前面已经有汉代自身的文献,只是比较简略,具体逻辑也能接上,而且这种神化狮子的观念应该越晚越弱,慢慢见多识广了嘛,或许还说得过去吧。不过,我们还是要特别小心。研究图像的如果把文献丢开不看,错过了这些风景,属于过失犯罪;如果滥用文献,生拉硬拽,就是故意犯罪了。

本来还想说说石人,这也是东汉开始出现并影响后世的一种制作,主要也与墓葬有关,也有其他性质的,中岳庙前就有一对。可参考的研究已有不少,去年我也正好指导一位同学系统梳理了这个问题,有一些心得。不过写到这里主编交给我的字数已经完成,再写就是目无主编了,我愿意这样认为。

中岳庙石人(作者摄)

其实,此次考察给我留下较深印象的东西还很多,从此以后我也立志要多走走看看,有些东西是纸上得来终觉浅,有些甚至纸上就得不来。比如我此次在偃师博物馆中仔细看了所谓洛阳地区早期的空心画像砖墓,画像砖一词给我们传达的预设是与四川地区的那种典型画像砖归为同类。可是当我看到这些早期的空心画像砖时,眼睛的归类却与语言的归类不同,更愿意把它们看作画像石。就是用更为廉价的砖来替代石材,用更有效率的戳印来代替凿刻,实际是要做出石的效果,所以用以作门楣和门柱。而门扉的形制由于不便烧砖,还得用石材来雕刻,粗看起来,不易分别。且二者本来就是一体,分为画像石和画像砖反而多余(这只是说洛阳地区早期空心砖墓的情况,并不是说其他时间、其他地域二者也不分别)。而这里的空心砖墓,实际上就是利用砖来仿建一个石椁,这个“石椁”与山东地区早期的画像石椁墓既有联系,又有区别,需要单独梳理,又需要放到一个更大的系统来理解。

这使我想到,上一次在人民大学参加第二届历史考古青年论坛时,一位研究汉代考古德高望重的老先生向我“征稿”,他很反感现在有些图像研究解释太过,奇谈怪论太多,希望我写一篇东西从方法上、材料上批评一下。这个我觉得很重要,但掂量一下自己恐难胜任。我想,这位先生之所以能看到这些问题,就在于他对材料有总体把握,不受欺妄迷惑(他在评议青年学者报告的时候对材料就可谓如数家珍,知根知底)。我倒愿意发心做一件事情,就是把主要的汉代图像材料从载体、时空、组合、题材、格套、装饰、题刻的发展等方面好好作一番梳理,为越来越多人参与的图像使用和解释提供必要的基础,这也是我们考古学研究的一项基本责任。我现在就放下这里轻松的笔触,去做这件沉重的工作。

附记:文中所论所及石刻,我基本都走访过,但以往更沉醉于观摩,往往忽略拍照,偶用手机拍点,去年以前的那个手机照片效果比较写意,幸有各地朋友广泛赞助。原文中有些涉及洛阳石雕的材料我自己拿不准,特向钱国祥先生请教出土和收藏情况,删除了信息不明确者,以期更为严谨。亦特向上述师友致谢。

附:考察途中作诗词二首

太极殿阊阖门遗址怀古

阊阖门高薄日斜, 黄尘风急纛旗遮。

汉家旧业复无望, 魏室新臣老更奢。

传鼓惊雷连甲骑, 流星飞羽乱兵车。

宫墙龙战玄黄血, 岂是当时斩白蛇?

石州慢•中原访古,用去年金陵、河北韵

野黍离离,摇曳此间,多少过客。燎原烈日无声,躁动几丝风色。难寻痕迹,隐约丘垄连绵,一齐抛向恩仇侧。黄土细摩挲,认千年时刻。

中国,聆兹伊洛,问彼嵩高,总成沉默。纵使年年,踏遍人间阡陌。古今同梦,梦断梦续何方,精神都付斑斑墨。暗处再燃犀,读当时魂魄。

责编:韩翰