中国考古百年,须从桑志华写起

他创建了如今低调却曾经叱咤的北疆博物院。

他从壮年走到暮年,25年间完成在华5万多公里的科学考察之旅。

他就是桑志华,他采集样本只为研究、教育,他坚持“中国的东西,留在中国”。风沙隐隐,车辙依稀,他不该被忘记。一百年前,桑志华在甘肃庆阳发掘出华夏大地的第一块旧石器时代标本。中国考古学的百年历史,须从这里写起!

20世纪初,学术界认为中亚、东亚是人类可能的发祥地。一些西方学者受到神秘东方的吸引,去探险、考察,寻找从猿到人演化的证据。在这些西方人士中,北疆博物院(今天津自然博物馆前身)创始人桑志华先生是其杰出代表,是中国旧石器时代考古学乃至中国考古的揭幕人。

创建北疆博物院

桑志华(1876-1952),法国博物学家,本名Paul Emile Licent(保罗·埃米尔·黎桑),“桑志华”是其来华后为自己起的中文名字。早在1912年,桑志华在法国获得动物学博士学位后,即萌生了来中国北方考察的念头。通过天主教会的安排和帮助,他于1914年3月途经西伯利亚辗转来到中国天津,开始了他在中国北方,尤其是黄河和白河(即今海河)流域长达25年、行程5万多公里的科学考察之旅,直至1938年回法。虽然桑志华在学期间接受的科学训练以动物学(确切来说是昆虫学)为主,但他兴趣广泛,工作中并不囿于动物标本的采集和研究,在动植物、地质、岩矿、古生物、古人类、史前考古、人种、民俗学等各个领域均有所涉猎,尤其在中国地质古生物学、古人类学和史前考古学等领域做出了开创性的贡献。正因如此,他被后世学者评价为卓有建树的博物学家、地质学家、古生物学家和考古学家。

北疆博物院外景俯瞰图

随着桑志华收集的各类标本日益增多,原先的落脚地——崇德堂已无法满足大量标本存放的需要。在多方资助下,桑志华逐步实现他来华前即已开始构思的在天津建设一座博物馆的计划。1922年,位于天津马场道的北疆博物院(Musee Hoangho Paiho,又称黄河白河博物馆)北楼拔地而起;1930年,随着南楼的竣工,北疆博物院完整布局最终形成,这座藏品达20万件,在中国近代博物馆史上一度叱咤风云、绵延近百年而屹立至今的博物馆迎来了它的辉煌时代。北疆博物院是目前我国早期博物馆中唯一一座原址、原建筑、原藏品、原展柜、原历史文献等完整保存至今的博物馆,作为其创始人,桑志华的重要功绩不仅在于创立了这座中国近代早期的经典博物馆,更在于他言行一致,把在华科考的大部分成果留在了中国,留在了这座他倾力打造和维系的博物馆中。

揭开中国旧石器时代考古学的序幕

作为中国旧石器时代考古学的先驱和揭幕人,桑志华的功绩是具有开创性和突破性的。他在中国境内首次发现具有确切地层记录的旧石器时代文化遗存,首次从地层中发现远古人类化石,首次将东方古人类遗存公诸于世。他的发现打破了之前西方学者认为中国没有旧石器时代的错误论断,将中华大地上的人类历史从数千年上推至数万年之久,开启了中国古人类学和旧石器时代考古学研究的先河。

桑志华在中国旧石器时代考古学领域的开创性贡献表现在四个方面。第一,一系列突破性和奠基性的发现;第二,留存于世的大量珍贵一手资料;第三,发表及参与发表的重要著作;第四,将出土物留存当地的自觉和意识。

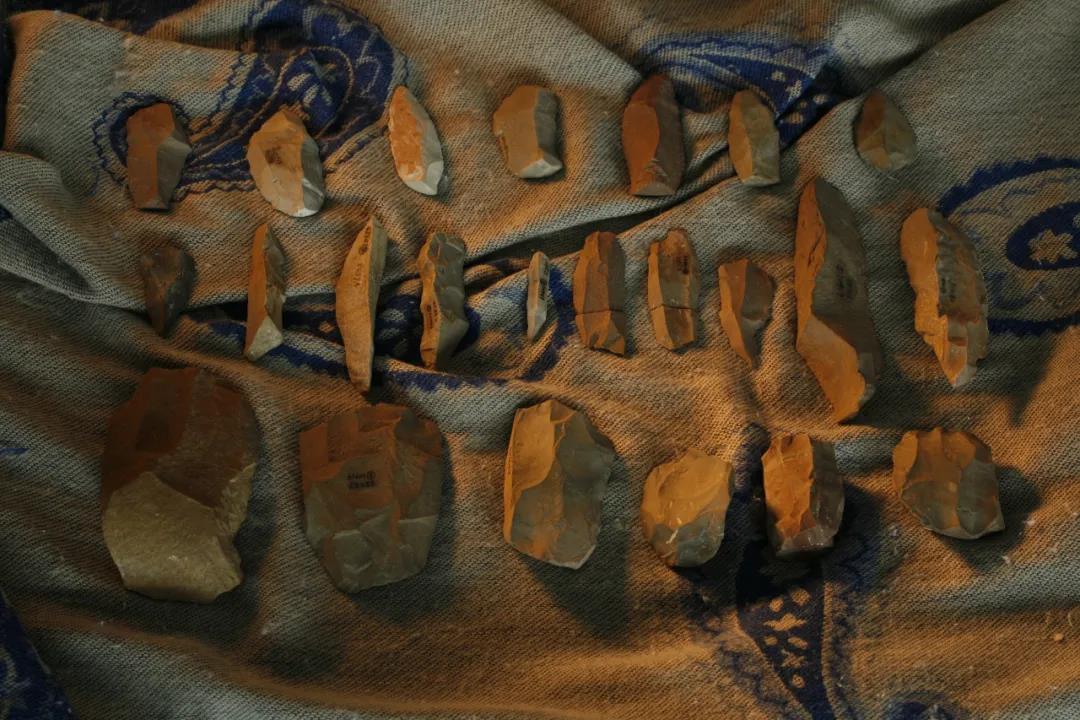

1920年6月4日在甘肃庆阳幸家沟黄土层发现的石英岩石核

1920年6月4日,桑志华在甘肃庆阳幸家沟做古生物化石发掘清理时,从原生黄土地层中发现一件人工痕迹清楚的石英岩石核,这件标本被学术界公认为是在中国发现的第一件有确切地层记录的旧石器时代石制品。

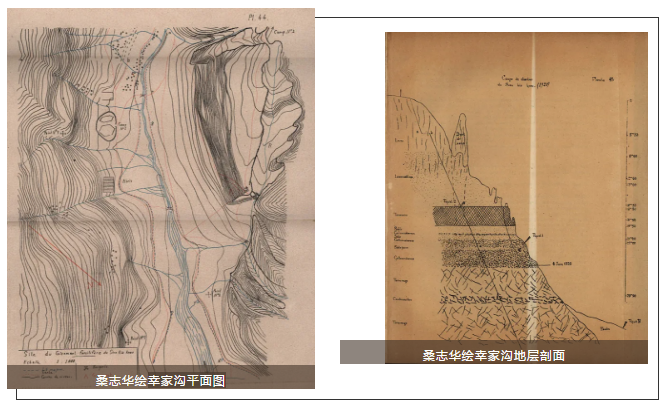

甘肃庆阳幸家沟出土石制品的地层

尽管之前有外国传教士在中国采集过零星的石器,但都没有层位记录,时代无从考证。桑志华的这次发现具有翔实的地层信息和发掘记录,是按照现代地质古生物学的方法进行科学发掘的成果,具有无可辩驳的真实性和科学性。

1920年8月10日赵家岔遗址出土的2件石英岩石片

继在幸家沟的发现之后,桑志华又于当年8月在庆阳赵家岔的黄土底砾层发掘出两件人工打制的石英岩石片。这些石制品的发现使中国境内远古人类活动的遗迹实现了从无到有的突破,中华大地上的人类历史也由此推移至数万年前,神州远古人类家园的神秘面纱终于掀开了一角。

“河套人”牙齿模型(牙冠面)

受此鼓舞,桑志华萌生了在中国北方寻找旧石器时代人类化石的念头。当他得知在内蒙古鄂尔多斯沙漠南缘的萨拉乌苏河流域发现大量哺乳动物化石的消息后,便来到此地,辗转奔波,风餐露宿,寻找古人类遗址,收集史前文化遗物。1922年夏,桑志华在萨拉乌苏考察时采集到一批羚羊牙齿化石和鸵鸟蛋片。次年,刚刚来华的法国著名古生物学家德日进在北疆博物院整理这些标本时,意外从中发现了一颗小小的门齿化石,经北京协和医学院加拿大解剖学家步达生鉴定,确认属于人类,定名为Ordos Tooth(鄂尔多斯牙齿),后被裴文中先生称为“河套人”。这是在中国境内首次发现的古人类化石,中国的古人类学研究就此起步。

德日进在水洞沟野外发掘(桑志华拍摄)

1923年,桑志华与德日进组成“法国古生物考察团”,再次深入中国西北腹地。他们对内蒙古萨拉乌苏遗址和首次发现的宁夏水洞沟遗址进行了第一次系统性发掘,取得了极为丰硕的重要成果,从水洞沟遗址发掘出与欧洲旧石器时代中晚期文化密切相关的石制品,引发了有关旧石器时代东西方人类迁徙和文化交流的讨论,拓展了远古人类在华夏大地生存的时空范围,奠定了中国古人类学和旧石器时代考古学的基础,使中国在人类起源与演化研究上占据了重要的国际学术地位。

桑志华、德日进1923年从水洞沟第1地点发掘出土的石制品

在桑志华所著的《中国北方22年探险成果(1914-1935)》一书中,他对北疆博物院这一时期史前科考工作成果做了这样的总结和评价:“有一颗莫斯特时期人类的门齿和一些长骨(这是在中国这块土地上第一次发现的人类化石),说明人类早就来到过鄂尔多斯……3000-4000块经过人类加工的旧石器,是1920、1922、1923年在鄂尔多斯附近发现的,其地点分布在甘肃的庆阳至陕西的榆林南部之间(尤以水洞沟和萨拉乌苏河河岸为多)”“对华北来说,北疆博物院的藏品是独特的,无与伦比的。这些藏品中有好几项不能用金钱的价值来衡量:旧石器时代文化遗存、一系列蓬蒂系化石、三门系化石、中更新世化石、人种学资料……附带说明:相关的发现还包括……第四纪中期化石动物群地层的位置(1922),发现了远东旧石器时代的存在(1923)”“对中国北方疆域的考察……是极不彻底的(那也是十分困难的)。但可以概括地说,在这些地区搜集到的藏品即使不算全面,至少也完全是有代表性的。”桑志华的自我分析理性而客观,对北疆博物院的地质古生物科考和史前考古工作在中国古人类学和旧石器时代考古学领域的先驱意义和奠基性地位进行了准确而精辟的论述。

桑志华另一方面的重要贡献是为后世留存了大量珍贵的野外考察、发掘的第一手资料。在野外考察时,桑志华每到一地都会结合已有地图,进行现场勘测与观察,并绘制详细的地质地貌、遗址分布等各类平面图;在遗址发掘过程中,他还会根据实地情况,亲手绘制符合学术规范的地层剖面图,留存下来超过100万字的野外工作日记以及数千张珍贵的照片和底片。桑志华具有很高的科学素养,他留下的日记、野外记录、照片底版和各种手绘地图、剖面图等均按日期、地点、方位等信息进行了仔细编号、排序,为后人整理和研究奠定了信息基础。时至今日,这批珍贵的野外资料仍有极高的参考和研究价值。

在中国的25年间,桑志华一方面在外东寻西考,广泛探查自然地质和史前人类遗址,搜集自然标本和史前文化遗物,充实北疆博物院的庞大馆藏;一方面潜心研究、笔耕不辍,撰写发表了大量的著作和论文,仅与古人类学和旧石器时代考古学相关的代表性著作就有独著的《黄河、白河流域10年考察报告(1914-1923)》《黄河、白河流域11年考察报告(1923-1933)》《中国北方22年探险成果(1914-1935)》《从桑干河阶地到西宁县平原的旅行》《远东的旧石器时代》《天津北疆博物院的古生物和考古学业绩》等;作为主要作者与他人合著有《中国的旧石器时代》《中国北部旧石器时代文化的发现》《得自萨拉乌苏河的一颗被认为属于更新世的人类牙齿化石》《关于桑干河流域沉积的地质学研究》《华北及蒙古人种学探险记》等。其中1928年7月出版的由布勒、步日耶、桑志华、德日进合著的《中国的旧石器时代》一书,对宁夏水洞沟、内蒙古萨拉乌苏、甘肃庆阳等旧石器时代遗址做了系统记述,从地层、年代、古生物化石和旧石器时代文化三个方面对数次调查、发掘成果进行了综合与比较研究。这是中国旧石器时代考古学史上的第一部综合性学术专著,是一座学术奠基与发展的里程碑,直至今日仍然具有重要的参考价值和指导意义。

有别于同时代来华的诸多西方学者(包括安特生),桑志华的伟大之处还在于他把自己在中国北方多年科考活动的绝大部分材料、成果都留在了中国,成为北疆博物院的珍贵馆藏和历史遗产。他在1925-1926年欧洲纪行期间有过这样一段自述文字:“我不能掠夺在黄河白河博物馆中所收藏的从各地花重金收集到的文物……我坚持的一贯原则是,所有被发现的这些世上仅有的古生物文物必须要留在发现地”。在中国积弱积贫、大量珍贵文物和科学资源被西方各色人物疯狂劫掠的时代,桑志华的胸怀、自觉和良知是多么卓尔不群、难能可贵!正因为如此,大量珍贵的古生物化石和史前文化遗物得以留在中国,成为后世科学家深入研究不可或缺的材料,北疆博物院更成为中国博物馆中的一枚瑰宝。

一百年前,桑志华在甘肃庆阳发掘出土的更新世文化遗存拉开了我国古人类学和旧石器时代考古学的序幕,成为考古学在中国百年历史的开端。虽然很长时间内中国学术界普遍认为瑞典学者安特生于1921年在河南渑池发现仰韶文化是我国史前考古研究的开始,但旧石器时代(占人类历史的99%)考古学是中国考古事业的重要组成部分,旧石器时代考古在中国揭幕,当然就是中国考古学诞生的标志。本文记述这段史实,既为缅怀桑志华先生的学术贡献,也意在正本清源,还历史的本来面目。

一百年前,桑志华在甘肃庆阳发掘出华夏大地的第一块旧石器时代标本。中国考古学的百年历史,须从这里写起!

(高星 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,许渤松 天津自然博物馆 本文刊登于2020年7月10日《中国文物报》第5版)

责编:韩翰