读中国第一部田野考古报告:《城子崖 ——山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址》

上个世纪二三十年代,中国考古学受西方考古学思潮的影响开始萌芽,中国第一代的考古学家们开始致力于回答中华文明起源的问题。由傅斯年、李济、董作宾、梁思永、吴金鼎等参与发掘的城子崖遗址取得了丰硕成果,1934年出版的《城子崖》不仅是“中国考古报告集第一种”,而且这次由中国考古学家独自发现、独立组织,采用一套科学的记录方法,带有明确学术目的进行的考古发掘,揭示出一个未被世人所知的考古学文化——龙山文化,对认识中国新石器时期的考古学文化面貌有重大推动作用。李济评价此次发掘“不但替中国文化原始问题的探讨找了一个新的头绪,田野考古的工作也因此得了一个可循的轨迹”。龙山文化的发现打破了某些西方学者关于“中国文化西来说”的论断,在中国考古学史上具有重大意义。

《城子崖》

一、遗址的发现及发掘

城子崖遗址是龙山文化的命名地,位于今山东省章丘市龙山镇东的山城庄北面的长方形台地上,与龙山镇隔武源河相望。该台地是附近多处台地最大的一处,因台地顶上可见城垣遗迹,所以被当地人称为“城子崖”。城子崖遗址是1928年初由吴金鼎在调查平陵故城附近时发现的。吴金鼎在《平陵访古记》里谈到他发现了一个完整文化层的经过:“吾人即罢北沟之行,转向东南,急急而行,见火烧之遗迹 ,红土堆积甚厚。烧火之处似有一定之形状者。崖上之灰土包含层极为显著,中含陶片石块及贝骨等物,颇与吾人常见者不同。未几,掘获骨质之锥二枚。其制造之粗糙颇足代表其年代之久远。余心不禁狂喜。”在此后的8月至10月,吴金鼎先后三次来到龙山镇仔细勘察,确认此龙山遗址是新石器时代的村落之一。

城子崖发掘图

城子崖遗址的发现很快引起了当时中央研究院历史语言研究所(以下简称史语所)的极大关注。1930年初,史语所与当时山东省政府协商,成立山东古迹研究会,由史语所所长傅斯年任委员长,开始着手城子崖遗址考古发掘的准备工作。当年11月,由史语所考古组组长李济带领董作宾、郭宝钧、吴金鼎、李光宇、王湘等组成的考古队对城子崖遗址进行了发掘。田野发掘为期一个月,共开坑44个,发掘面积440平方米, 获取了包括陶片、骨器、蚌器、石器以及人骨、兽骨在内的标本23878件。

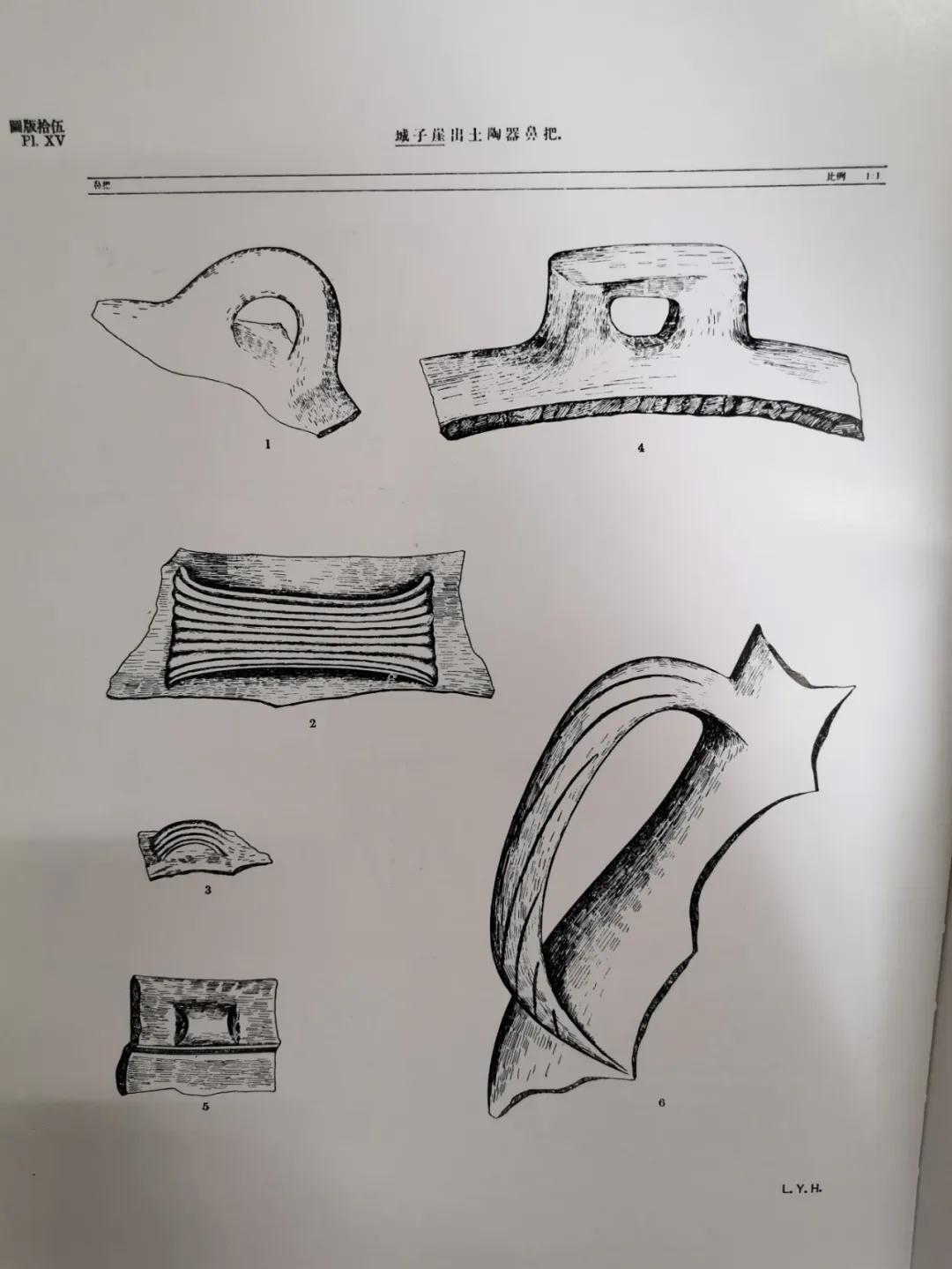

城子崖出土陶器鼻把

在第一次发掘结束之后,城子崖的考古报告即开始编写,至1931年初完成。1931年4月,河南安阳后岗遗址发现与城子崖遗址大致相同的遗物,梁思永运用考古地层学原理划分出了著名的三叠层,即从上至下堆积的小屯、龙山、仰韶文化层,可见龙山文化的分布范围之广。为补充以城子崖遗址为代表的龙山文化的内涵,史语所决定再度发掘城子崖遗址以获得更丰富的实物资料,以助日后研究所用。

第二次发掘从1931年10月9日开始至31日结束,参与田野工作的有梁思永、吴金鼎、刘屿霞、王湘、刘锡增、张善等。这次发掘改变了一些具体方法,更具科学性。如梁思永设法增进了民工发掘效率,利用布袋包装标本,改变了标本记载方法,更加重视利用考古地层学原理指导发掘,绘制详细的考古地层图。第二次发掘对城垣做了重点工作,得出了城垣分两次筑成的结论,即黑陶期的人们在此长久生活后开始筑城,此后城被废弃,城垣倒塌,灰陶期的人们又在这里重新生活,再次筑城。这不仅拉开了研究我国古代城垣建筑研究的序幕,也为以后早期城址考古发掘积累了经验。

两次发掘共计面积达1960.8平方米,开了89个长10米、宽1米的坑,其文化堆积在1.35米至6.2米之间,可分为两层。上层为灰陶文化期,下层为黑陶文化期。下层出土的大量黑陶器是该遗址的典型特征,出土的卜骨为殷墟文化的占卜习俗找到了更早的根源。报告认为,下层黑陶文化期为新石器时代晚期,大概在夏末的的时候,遗址经历了一个荒芜期。该遗址出土的大量陶器、石器、骨器,尤其是以磨光黑陶为特征的文化遗存与以红陶和彩陶为主的仰韶文化有明显区别,所以以城子崖遗址为代表的考古学文化一度被称为“黑陶文化”,后因城子崖遗址毗邻龙山镇的缘故,又被称为“龙山文化”。

城子崖下文化层出土陶鬶

从1932年到1936年,河南、山东、安徽等地先后发现了70余处龙山文化遗址。为区分地域差别,学术界习惯将山东境内的龙山文化称为山东龙山文化或者典型龙山文化,其年代距今约4500——4000年,上承大汶口文化,下接岳石文化,是我国历史上一个非常重要的时期,严文明先生称其为“龙山时代”。

二、报告的主要内容与特点

吴金鼎是城子崖遗址的最初发现者、考古发掘者和资料整理者,为之倾注了很多心血。报告初稿的大部分是由吴金鼎预备出来的,据李济回忆“他的初稿交到梁思永先生的手中的时候,要比现在多一倍以上,可见他用力之勤了”,但是报告的体例是由梁思永编制出来的,可以说《城子崖》是集体智慧的结晶,报告的图版文字的排列由刘屿霞设计,董作宾和郭宝钧在各章中也有贡献。在经过几年的编辑整理后,史语所于1934年正式出版此报告。

(一)主要内容

《城子崖》全书分七章加附录,体例并无前例可循。报告第一章由郭宝钧和吴金鼎编撰,详细记述了城子崖遗址的发现、两次发掘的经过、遗址的选择以及遗址的地势。本章在记述发掘经过时,不仅详细说明了发掘之缘由,原文摘抄了史语所和山东省政府就发掘事宜的往来公函,还事无巨细地记载了田野工作中雇佣民工数量、价格几何、如何分组使用等细节,是研究中国考古学早期历史不可多得的一手材料。

第二章为城子崖地层之构成,由吴金鼎编写。吴金鼎为表述各个地层的特点,专门单列一节名词释义来解释和说明农耕土、文化层、硬灰陶土、灰褐土、软灰土及黑灰、底妆土等各个地层的特征,然后对两次发掘的89个坑分为7个区来介绍。具体介绍方法是以区为单位,每区依照坑的分布来划分段,再逐段叙述其堆积的层位顺序和信息。层位表述清楚后,再总论全区,以及全部文化层构成的情况。逻辑思维缜密,对地层观察划分准确,并且认识到文化层堆积并非简单水平叠压,也有后期扰乱的复杂现象。然而,报告在对层位信息的表达上与后世考古报告有所不同,如层位没有编号、坑位的编号也和现在的探方号编制不一样,度量衡也是采用旧称谓等,给初读者造成一定不便。

第三章为梁思永和吴金鼎编写的建筑之遗留,对遗址发现的城墙和窑址作了介绍,重点是对城墙的建筑程序、年代的分析研究,并对城墙的形制进行了复原。这座城垣在遗址的西部,因长期被武源河水冲刷而形成三层台阶式的断崖。残存的城墙南北长约450米,东西长约390米,形制是一个长方形。除北部城墙毁坏严重,东、南、西三面的城墙还高出地面,较为明显。为了解城墙的形制、结构、高度、厚度以及与遗址底层的关系,在两次发掘中,专为解剖城墙开了六组坑:第一组在北墙中部开坑,目的是将残墙完全打穿以了解墙基的结构;第二、三组近西北角、西南角开坑以了解遗留堆积与城墙的关系,以及西墙靠里的位置;第四、六组在南墙中部和东墙中部开坑,找到了东墙里面的位置;第五组近东南角,清理了一段靠墙内外两面的堆积,并发掘到墙根以下,以测量墙的厚度和现存高度,并观察夯土的结构。这次工作的重大收获是弄清楚了城墙建筑的程序,即先在城墙底部挖出城墙的基础沟槽,再填入夯土,分层夯实,形成墙基。然后再在墙基的基础上分层夯实墙体的地上部分。这种先挖基础沟槽再夯筑墙体的城垣建筑法在商周时期发现的城址较为普遍地使用,龙山文化发现的这一建筑法无疑是将这传统在往前推,为研究我国城市建筑史提供了宝贵的实物资料。城子崖城墙建筑的方式与河南登封王城岗龙山文化城垣的城墙建筑程序与方法相同,正如《登封王城岗遗址的发掘》所说:“两座城堡筑法相同,都是在建筑城墙之前,先按城墙走向挖出一条基础槽……在槽内填土,逐层夯筑。”随着龙山文化城垣的不断发现,研究者对这种古城建筑有了新的认识,城子崖遗址的首发之功为了解龙山文化的聚落形态打开了一扇窗户。

城子崖下文化层出土陶器

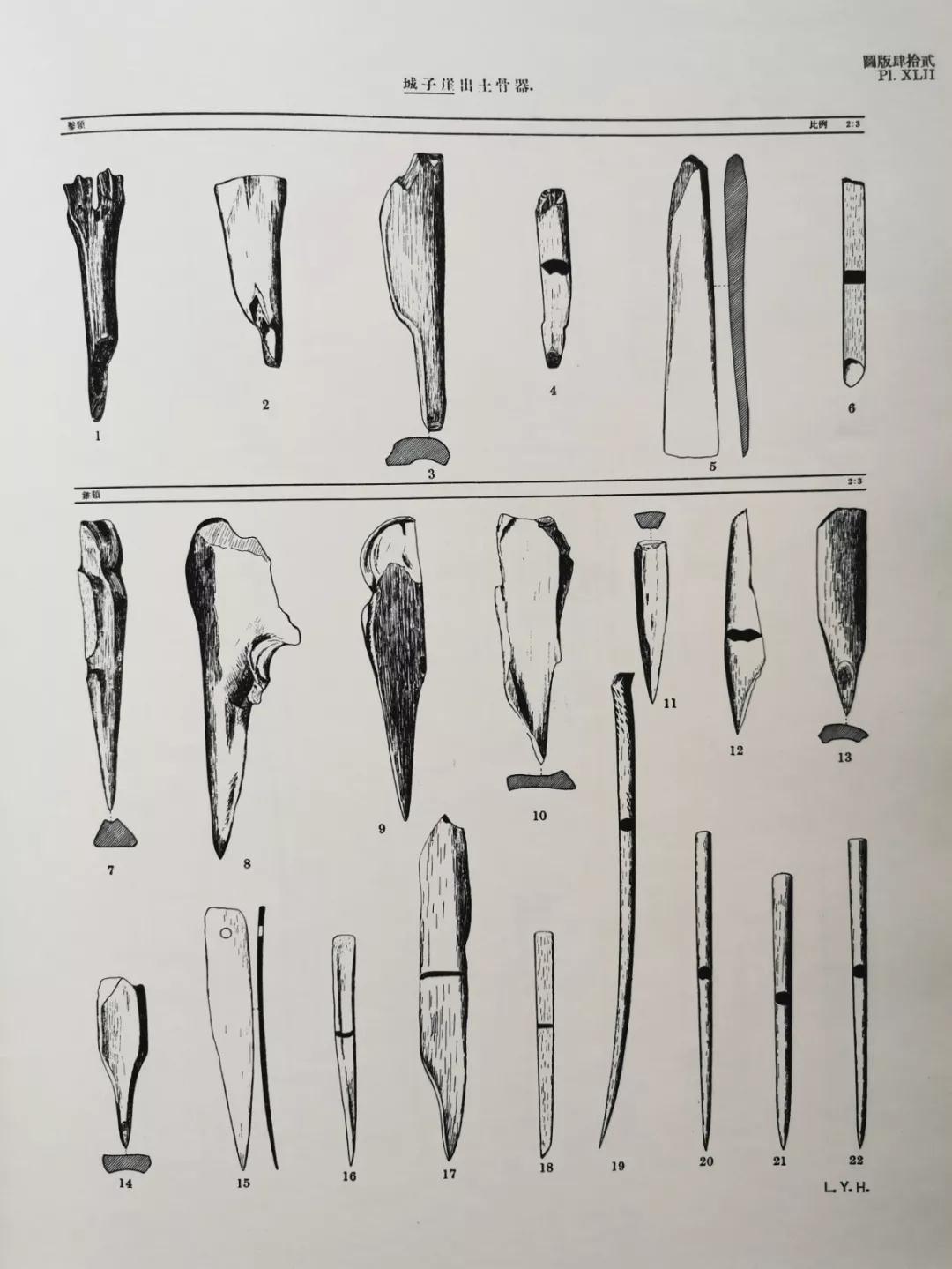

第四至六章可视作一个大的部分,即对出土器物的资料整理和说明。第四章陶片和第五章陶器部分分别由吴金鼎和董作宾、郭宝钧编写。在对陶片的叙述中,报告引用了范式的概念,依照色、质、制、文等顺序对出土的器物进行了分别叙述,指出城子崖陶器中最有特色的当属黑亮而薄的黑陶。报告还插入各种表格和插图对出土陶片的地层以及各项指标进行说明和记录,并对陶片上的用痕和记号进行了对比释读。在对陶器的说明中,报告运用了考古类型学的原理,对标本中可以成器者进行了划分,可将之划分为二门、九式、三十五类,并一一进行介绍,这种分类的方法基本做到了对资料整理没有遗漏。第六章编写者梁思永和吴金鼎也采取了分类别的方法对石器 、骨器、蚌器以及金属器进行了介绍。以石器为例,报告中将出土的302件就其形式以及功用划分为砺、磨、锤、斧、锛、铲、刀、杂类等十个大类,每类又细分为不同的种类,再就石料的来源、制造工艺和地层分布都作了考究和说明。综上所述,就城子崖遗址出土遗物的特征来看,陶器以泥质和砂质灰陶的数量居多,泥质和砂质褐陶次之,也有黑陶、红陶和白陶;陶器以磨光素面为主,尤其是黑陶磨光素面最为显眼,其它的纹饰有炫纹、刻纹、附加堆纹、篮纹、方格纹和镂空纹等,其器形有鼎、鬲这样的炊器,也有豆、盘、碗、钵等盛食器,还有瓮、盆、壶、鬶等容器和杯、觚、罍、尊等饮器。石器则是以生产工具和武器居多,其它还出土了一些骨器、蚌器和金属器。像石铲、石斧、骨锄、蚌刀、蚌铲这样的生产工具出土很多,说明城子崖文化原始农业的存在,以及生产工具的进步对农业经济发展的巨大作用。

城子崖出土骨器

第七章的内容以今天的眼光来看,是科技考古的运用。这一章内容虽然简略,但不简单,因为它代表着中国考古学家优良的传统——对待考古出土材料的细致观察。这一章主要介绍了除人骨以外兽类、鸟类的遗骨。当年地质调查所的杨钟健博士对出土骨骼进行了鉴定,判断出九个种类的遗骨。虽然这个成果没有在本章中体现,但是后来用专文对此进行了介绍。中国考古的第一部报告就出现了科技考古内容,从时代背景上来看,这是一个了不起的成就,代表着中国考古界宽广的眼光。

最后还有一章附录,由董作宾完成。李济将董作宾称为考古组的史官。在这一章中,他采访碑刻铭文,甄别传说故事,参考古籍资料,对龙山镇和城子崖的关系作了考证,认为它们经历了先有城子崖,后有平陵城,先有太平寺,后有龙山镇的沿革,并作了详细介绍。对城子崖文化提出了“两期说”,即早期为黑陶文化,晚期似为谭国文化。城子崖早期文化的显著特点是黑陶,在小屯和后岗遗址的考古工作中有了类似的发现,并和仰韶文化的地层有叠压关系,对小屯、后岗和仰韶三个文化期的先后顺序做出了判断,认为它们的关系是上层以灰陶为特征的小屯文化时代同于殷墟,中层以黑陶为特点的后岗文化时代同于城子崖,下层彩陶文化属于仰韶文化,并对当时学术界普遍关注的仰韶文化的时代问题,综合安特生、阿尔纳、李济和徐中舒的观点,提出自己的意见。在对城子崖晚期文化的探讨中,通过对文献记载、河流地形和出土文物的考证,认为这期文化属于殷商故国之一的谭国文化,并进一步对谭国的文献记载作了一番梳理。

报告还有一个重要组成部分就是图版。图版是为了更加准确直观地介绍和补充材料,让读者一目了然。报告中有地形图、地层图、器物图等手绘线图,也有每类典型器物的照片。文字、绘图和照片是考古学中最基本的记录方式,也是一部考古报告不可缺少的因素。在《城子崖》的时代,摄影技术没有普及,绘图技术就显得格外重要。绘图利用正投影原理,可以清晰地记录遗物、遗迹的形制和构成,即使是在数码技术成熟的今天,绘图的作用也不会完全被摄影所代替。一部质量高的考古报告,绘图追求的目标的是“科学性和艺术性的完美结合”,并且从这个方面来说,它不仅是考古学的基础手段和记录的具体说明,而是“物质文化遗产”。

(二)报告特点

城子崖遗址前后两次的发掘时间都不长,用今天的眼光来审视,这并不是一次复杂的考古发掘,但是在整理此次考古发掘资料基础上形成的《城子崖》考古报告,却为后世考古报告的编写提供了一个范例。

1.基础资料详实

考古报告的任务是如实地反应考古调查、发掘和室内整理研究的成果,是田野考古的最后总结。《城子崖》报告主要通过地层、城墙遗迹、陶片、陶器、其他出土文物等五个部分来介绍发掘资料。资料记录十分详尽,小到一个陶片、陶器,大到一个遗迹都是如此。傅斯年在此报告的序中赞赏编写者“多闻阙疑,慎言其余”的态度,认为“能使这复杂的物事不致乱了头绪,或摸不着头绪,能将每件的重要性不忽略,而不过分的表彰,说来容易做到难,读者可在这一点上评判这一部书的成就。”《城子崖》在处理复杂遗址现象方面,能够笼统材料有条不紊,所谓“这是一个千年大树的横切面,又是一个多数脉络的交会所,处置此等复杂头绪之手段与其记录之方法,读者当不忽略去。”

2.具有客观真实的态度

考古报告的基本态度是不带主观色彩地忠实记录考古材料。通读《城子崖》,虽然各章节的执笔者不一,但是可以从报告的设计思路上清晰地看出,他们对材料的运用是由大到小,由整体到局部,由现象到内涵的。在运用材料对遗址文化性质考证的时候,也遵照有多少材料说多少话的准则,依据实物,不过分推理,处处体现着“无辩”的思想。

3.具有国际性眼光

《城子崖》报告中不能不提的是报告末尾长达30页的英文摘要。这段英文摘要并非画蛇添足。在当时的学术背景下,城子崖遗址的发掘具有明显倾向性和学术目的,为中国史前文化找一个老家,对西方西来说质疑进行回击。由此,这段英文摘要想要传达的信息高度足够,立意深远,不仅具有时代意义,也具有国际性眼光。

(三)时代局限

《城子崖》是中国第一部田野考古报告,并没有前例可循,带有鲜明的探索启路的意义。用今天考古报告的体例和眼光来审视,《城子崖》难免会折射出一些不足,如对地层的观察还不够细致,划分不够明确;对器物的介绍,划分标准不统一;在器物描述时有些过于简单,在材料的选择上没有突出全面性,而是只择典型等。这些都是受时代、技术和方法局限的。正因如此,读者才要去尊重这些不足,明白这些缺陷正是中国考古学发展史中必须经历的。就报告本身而言,《城子崖》是一部科学的考古报告典范。

三、对报告的一些认识

(一)《城子崖》在学术史中的地位

在上个世纪20年代,安特生关于中国史前文化来源的西来说对于学术界的影响很大。在发现仰韶文化后,他于1923年发表的《中华远古之文化》中将仰韶彩陶与安诺和特里波利彩陶纹饰进行比对,认为仰韶彩陶与安诺彩陶同源,并可能自西向东传播。这种说法引起李济和梁思永为代表的中国学者的质疑,认为安特生的说法在考古资料上并没有十足的说服力。“现代中国新史学最大的公案就是中国文化的原始问题”。李济认为城子崖的发现“不仅替殷墟一部分文化的来源找到了一个老家,对于中国黎明时期文化的认识,我们也得到了一个新阶段”。徐坚认为城子崖的发掘仍属于国族主义考古学范式,并且是自安阳出发回溯更早文化的努力。城子崖龙山文化的发现,使得考古学家对中国史前文化的认识底气更足。不过,也应该正视城子崖遗址发掘具有一定的意外性。1930年中原大战使得史语所在安阳的考古发掘不得不停止,他们开始在别的地方寻找考古发掘的机会。而在此之前一年,吴金鼎已在城子崖有所发现,于是史语所开始筹备城子崖的工作。从这个角度来看,城子崖都是史语所的安阳发掘的备线。李济提到他们的初衷是在临淄建立一个山东田野工作的中心。虽然傅斯年设计城子崖的发掘,有意在不同于仰韶文化和殷墟的时空环境中找寻新的史前文化,但是史语所最初对外的宣传并不是滨海地区的史前文化,而是以谭国为由头。从报告中史语所与山东省政府往来的公函来看,这也许是服务于现实目的的做法,以便于更大限度地得到地方的支持。无论如何,城子崖遗址发掘对于中国文明形成摆脱西来说的束缚,都使得它的重要“远超我最初所说理由之上”。

(二)田野发掘技术的发展

上个世纪20年代中国考古学的田野工作和方法论实践是由外国学者和留学归来的中国学者推广和发展的。研读《城子崖》的田野考古方法,可以看出中国考古学以西方近代考古学田野经验为基础,在理论到方法上都经历一个发展的过程。外国学者以安特生在沙锅屯洞穴遗址的发掘为代表。安特生是地质学家,他的发掘方法是设立基线,在基线上标明刻度,记录遗物出土位置,这是一种水平的发掘方法,虽然对出土物定了位,但是他忽略了考古地层学中的一个原理,即文化层不会一直水平垂直,没有观察到文化层的高低不平和打破倒装等复杂性。中国学者以李济在西阴村遗址的发掘为代表。他先定下位置在西的零点,以此向发掘区东、北方延伸形成X、Y轴,构成一个方形,再以零线为基准分为8个小方。他比安特生方法进步的地方是采用了探方法,更有利于多维地观察遗物遗迹现象,并注意到了地层的不整合和厚薄不一,根据土质、土色的观察将地层划分更为细致。不过也具有一定局限,比如说没有发现文化层本身的打破关系,还有小层的划分在很大程度上还依靠“每次所动土的容积”。史语所1931年之前在安阳的工作也延续着这一田野传统,直到梁思永发现了著名的三叠层。城子崖的发掘虽然也是继续着水平发掘法,但是也在方法上尝试着创新和突破,如从吴金鼎先生第一次大规模的平翻探沟发掘到梁思永第二次注重在城墙等遗迹的叠压打破关系的解剖和观察。这些技术方法在城子崖的运用都是卓有成效的,城子崖龙山文化的发现更为证实三叠层做好了铺垫。城子崖的发现是一个不同于仰韶文化的黑陶文化,它与仰韶文化、小屯殷商文化的关系是解答中国史前文化的关键,而这个谜底最终由梁思永之手在安阳后岗解开,也正因如此,城子崖在史前考古学的地位如此突出。

四、结语

《城子崖》以一个遗址的考古发掘资料,揭示了不同于仰韶文化的新石器文化——龙山文化,为中国史前文化打破西来说增添了有力的证据,这对中国考古学史来说既是意料之外,也是情理之中的。如何看待成书年代久远的《城子崖》,应从伦理上认识到报告的出版是服务于民族主义考古情结的,具有里程碑意义;从学术上来看,它延续了安阳殷墟时间的深度,对于认识史前考古学文化具有重大的启示意义;从技术方法上来看,城子崖继承了早期的田野发掘方法,并进一步尝试了大规模布方的设计,具有进步性。

龙山文化的发现以及三叠层的证实,将对中国史前文化的认识推向了一个新的高度。此后,更多龙山文化遗址的陆续发现将研究领入了一个更深的领域,通过对城子崖遗址的追述提取来复原当时聚落形态、文化面貌、社会结构等信息,都加深了这一领域的研究。

研读总结《城子崖》发掘和资料整理中的得与失,应时常反思发掘时汲取前人的经验,学习新的理念,把握材料,细致观察,仔细推敲,谨慎考证。当然,还有很多问题值得思考,比如如何以纵横的眼光来看待城子崖在考古学史中地位的问题,城子崖体现出的考古发掘方法理论与西方近代考古学渊源的问题,考古报告体例的开创和后来考古学报告发展的问题等。

责编:韩翰