漫谈中国早期艺术中的花卉

我几年前指导的一位研究生喜欢插花。一个偶然的机会,她在山西侯马东周铸铜遗址出土的一块六瓣花朵纹泥模中,发现了一个有趣的细节:泥模的每个花瓣内大多装饰四个小圆点,而其中一瓣却异乎寻常地多出一个圆点。工匠的这个“差错”在纵横排列的十八个花朵中一次次重复,只是方向不同(图1)。她由此推测,一些复杂的纹样是利用小单元的“母模”反复按压、组合形成的。她通过观察更多的标本证实这个假设,完成了关于铸铜模范研究的学位论文。实际上,商周青铜器的纹样虽然丰富,但如此富有生意的花卉母题却不多见。假如没有平日对插花的痴迷,这位同学恐怕不会察觉花瓣中蕴藏的这个细微的线索。

图1/山西侯马白店出土东周花朵纹泥模

花卉草木,先于人类而存在,但如果进入不了人的眼睛,便无所谓美好与否。而艺术中的花花朵朵,便是大自然映照于人心,而又展现于人们手下的最美的印记。中国绘画艺术中的花鸟画自五代两宋之后自成体系,传世作品越来越多,已为人所熟知;而此前的千里伏脉,则需要通过考古工作者的手铲,从黄土深处细细剔剥。

在新石器时代的彩陶上,有一些类似花卉的纹样,最为典型的是仰韶文化庙底沟类型陶器(图2)上用黑彩画出的所谓圆点勾叶纹。如果将黑色的弧边三角看作底色,则一朵朵白色的花儿便清晰地浮现出来。有学者认为,这种花可能是蔷薇科的玫瑰,其分布区域又在华山脚下,“花”即“华”,花的图案和华山,都可能与“华夏”之华人的原始有关(苏秉琦《华人·龙的传人·中国人》,辽宁大学出版社,1994年,88-90页)。如何将考古学文化与古史传说的民族相印证,尚有许多理论问题需要讨论。然就图像本身而言,这些花瓣已不是对于物象简单的实录,那富有节奏感的线条绵延连缀,回环流转,与器物圆融的形态浑然一体,妙不可言,今天的我们,仍难免为之心驰神往。

图2/河南陕县庙底沟出土仰韶文化彩陶盆

商至西周时期的文化,仍保留着浓厚的原始宗教与巫术色彩,青铜器、玉器中有大量变形动物和几何纹样,玮奇诡谲,而少见对花卉草木的直接描摹。到春秋时期,孔子论《诗》,谓“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》),而《诗》中的确不乏对花木卉草的歌咏,如《桃夭》一首,即以花、实、叶比兴,清人姚际恒曰:“桃花色最艳,故以取喻女子,开千古词赋咏美人之祖。”(顾颉刚标点《诗经通论》,卷一,中华书局,1958年,25页)。这时期工艺品的风格日渐活泼,1923年河南新郑李家楼春秋中期郑公大墓出土的一对形制相同的方壶,壶盖四周环列两重外侈的透雕莲瓣,每重十瓣,生机盎然,其中央圆雕的立鹤也极为写实(图3)。早年郭沫若论及此器的莲瓣装饰,称“以植物为图案,器在秦汉以前者,已为余所见之一例。”(《郭沫若全集·考古编4》,科学出版社,2002年,99页)至于他将莲与鹤组合方式追溯到印度,则缺少足够的证据。1966年,湖北京山苏家垅出土春秋早期曾仲斿父方壶(图4)一对,壶身上下装饰层层环带纹,顶部的一列忽然脱离了器物的束缚,片片独立,玲玲珑珑,与新郑方壶莲瓣有着相似的匠艺。从这个更早的例子,还可以看到立体的莲瓣与环带纹之间内在的关联,窥见艺术母题演化中艺术形式的逻辑与应物象形的互动:一方面,继承西周而来的环带纹的变化,引发了匠师对于具体物象的联想;另一方面,状物的取向,也刺激了艺术语言的突破。曾仲斿父方壶的盖顶省略,豁然中开,这使得莲瓣环绕的盖部化身为一顶华美的花冠。而新郑壶遵守常规,器盖封顶,那展翅而鸣的仙鹤才有了立足的基础。

图3/河南新郑李家楼出土春秋莲鹤方壶

图4/湖北京山苏家垅出土春秋曾仲斿父方壶

尽管有莲鹤方壶这般卓然独秀的早期例子,但一直到汉代,花卉题材的艺术作品的流行仍远远不如祥禽瑞兽。艺术的意义也许就在于“穷天地之不至,显日月之不照”(唐朱景玄《唐朝名画录》),朝夕可见的景色,反而不需要特别加以表现。偶有三三两两的花朵,因人物的活动而开放,异常清新可人。如巴蜀汉俑中有女子头簪花朵者(图5),虽出于阴冷的墓穴,却充溢着人间的暖意。又如四川德阳东汉墓所见采莲画像砖(图6),人在莲叶、花苞、水鸟、鱼儿的包围之中,花和叶虽只是影影绰绰的轮廓,却别有风致。

图5/四川成都六一厂出土簪花女舞俑

图6/四川德阳出土东汉采莲画像砖

当莲花在艺术作品中铺天盖地地灿烂绽放,已是佛教的时代。莲花是佛教的象征与标志,相传佛祖出世,即立于莲花上。古印度的莲花,青、黄、红、白诸色,含苞、盛放、落花,均各有其名,而在汉译佛经中总称为“莲花”。与予人强大视觉压力的青铜饕餮不同,莲花或收或放,或仰或覆,或罗列成行,或纷纭天降,般般样样,灵活地穿插在圣像周边的每一个角落。

山东青州龙兴寺出土北朝背屏式石造像(图7),菩萨所立的莲台,以高浮雕的技法雕出妙曼的花梗叶柄,均从龙口中吐出,是该地区特有的表现方式。最大的一座背屏式三尊像(图8)高度近三米,其重心准确地定位在一个圆雕莲座上(座已失)。摄人心魄的巨大造像仿佛从一朵轻盈的莲花中生出,形成一种令人不可思议的奇观。

图7/山东青州龙兴寺出土东魏彩绘石雕菩萨

图8/山东青州龙兴寺出土东魏彩绘石雕三尊像

浮雕和绘画中的礼佛者常手持带长梗的莲花,仿佛刚从一方莲塘采得。在山西大同智家堡北魏墓壁画中,这种手持莲花的人物礼拜的不是佛和菩萨,而是故去的亲人,可知佛教艺术之花已蔓延到世俗世界。莲花也可顺手插入容器中,《南史·晋安王子懋传》记南齐晋安王萧子懋少时,“有献莲华供佛者,众僧以铜罂盛水渍其茎,欲华不萎”。江南江北的佛教造像中,以瓶罂插花的图像所在多有,可看作后世文人书房中瓶花的先声。

各色器物也多装饰莲花。出土于江西吉安齐永明十一年(493年)墓的青瓷托碗(图9)是早期的茶具,高度10.9厘米。其底部的托盘上浅浅刻出俯视的莲花,碗的外壁妥贴地环绕着两重莲瓣。观者的目光落在碗与盘之间,正好看到莲花里里外外的美妙。将此器掬于手中,青莲便在掌心绽放了,已分不清碗中逸出的是茶香还是花香。

图9/江西吉安出土南齐莲花纹青瓷托碗(江西省博物馆赖金明先生提供)

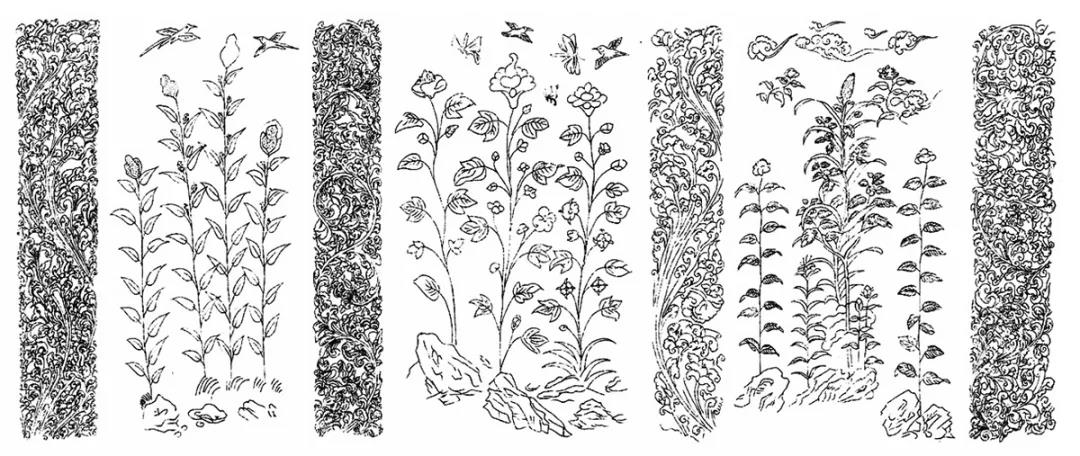

东晋南朝是绘画艺术走向自觉的时代。画家顾恺之《论画》将绘画按照母题分作人物、山水、狗马、台榭等,并未见花木,而年代稍晚的东魏武定元年(543年)翟育石床却包含着新的信息。石床是安放遗体的葬具,模仿了居室中可坐可卧的大床,其周围设置屏风,屏风中的线刻画是日常所见屏风画的转化。这具石床的一扇屏风上刻墓主翟育像(图10),其身后也有一具三面的围屏,说明画中人所坐,也正是这种带围屏的大床。人像背后的屏风至少可以看到正面的三扇和左右各一扇,每一扇皆有一株花,与唐代花鸟屏风的构图十分相近。花株主干为反向的双S形,叶子也较为概念化,尚无法确定这是描摹到石上所产生的变化,还是当时的屏风画原有的样貌。

图10/深圳金石艺术博物馆藏东魏翟育石床墓主像

新郑立鹤方壶所见花与鸟的组合尚属孤例,但到了唐代,鸟雀与花卉便牢固地搭配在一起,形成了绘画史上一个独立的画科——花鸟画。唐人张彦远《历代名画记》卷一记开天时期的画家各有所长,“或人物,或屋宇,或山水,或鞍马,或鬼神,或花鸟”。见于文献记载的花鸟画家有多人,如大约高宗时(649—683)的名手殷仲容,“工写貌及花鸟,妙得其真,或用墨色,如兼五彩”(《历代名画记》卷九)。王维画花,不问四时,桃、杏、芙蓉、莲花同画于一景(沈括《梦溪笔谈》卷十七)。活跃于贞元年间(785—805)的长安人边鸾“下笔轻利,用色鲜明,穷羽毛之变态,奋花卉之芳研。贞元中新罗国献孔雀解舞者,德宗诏于玄武殿写其貌。一正一背,翠彩生动,金羽辉灼,若连清声,宛应繁节”(《唐朝名画录》)。来自吐火罗国的尉迟乙僧在长安慈恩寺塔以晕染法画“凹凸花”(《唐朝名画录》),从康居国而来的康萨陀笔下“初花晚叶,变态多端,异兽奇禽,千形万状”(《历代名画记》卷九)。据统计,唐人所取花木入画者,有木瓜、梨、木笔、葵、芭蕉、李、梅、牡丹、竹、莲、石榴、海棠、芙蓉、茄菜、鸡冠、萱草、百合、荷花、蓼等,十分广泛(郑午昌《中国画学全史》,上海书画出版社,1985年,117页)。

见诸史乘的名家手笔早已在时光中纷然凋谢,幸有层出不穷的考古发现,才使得唐人的花鸟春回人间,其最早的实例,是陕西乾县神龙二年(706年)至景云二年(711年)章怀太子李贤墓石椁后壁外侧的三幅线刻花鸟(图11)。贞顺皇后敬陵出土石椁,外壁三面雕刻14幅花鸟画(图12),每幅构图基本相同,皆在上部刻整株花树,有海棠、牡丹、菊花等,下部刻一禽鸟,包括鹤、鸳鸯、鹦鹉、鸿雁等,顶部还有对称的小鸟或蜂蝶。这些新发现接续了东魏翟育石床屏风奠定的基础,将花鸟画的起点至少上溯到初唐。

图11/陕西乾县唐李贤墓石椁线刻花鸟

图12/陕西西安长安区庞留村唐敬陵石椁线刻花鸟

吐鲁番阿纳斯塔那217号唐墓花鸟屏风壁画(图13)、哈拉和卓50号唐墓纸本花鸟屏风画等晚唐的例子,延续了敬陵石椁线刻画竖向的构图。北京海淀八里庄唐开成三年(838年)王公淑夫妇墓壁画(图14)是一横长的屏风,属另一种类型,在屏风中央,一株雍容华贵的牡丹枝繁叶茂,引来两只寻香的彩蝶,两侧生出小株秋葵和百合,下部绘两只丰腴的凫鸭,其右下角的一只正对观者,令人回想起边鸾所画的正面孔雀。

图13/新疆吐鲁番阿纳斯塔那唐墓花鸟屏风壁画

图14/北京海淀区八里庄唐墓花鸟屏风壁画

河南安阳北关太和三年(829年)赵逸公墓正壁的花鸟屏风壁画(图15)中,可以清楚地看到这两个类型内在的联系。壁画中央绘一水盆,其背后有芭蕉,周围栖息禽鸟蜂蝶,即文献所载“金盆鹁鸽”的图式。将金盆花鸟与两侧以湖石为中心的竖幅连起来看,则与王公淑夫妇墓壁画的构图十分相近。画面中可以清楚地看到两条竖线压在早先画好的花叶、羽毛上,显示出横式构图与竖式构图转换的具体过程。不同图式的定型化及其灵活转换,也显示出这时期花鸟画的成熟。

图15/河南安阳北关唐墓花鸟屏风壁画

当长安、洛阳的牡丹倾城倾国地怒放时,敦煌洞窟中依然花雨纷纷;还有那些金银器、漆器、丝绸、瓷器、家具、建筑上的红深绿浅,这篇短文都无法细细采撷。至于后世文人笔下的墨色梅花、帝王眼中的五色芙蓉、才女细心描出的幽兰,艺术史家已有较多研究,不再需要我用更多的笔墨去一一勾描了。

责编:韩翰