她“复活”了两千年前的秦汉都城

77岁的李毓芳老是去考古工地。今年西安的夏季多雨,把她愁得不行:灰黄色的土坑里,哪儿哪儿都汪着水,战国时代的夯土墙刚露出头,就只能拿塑料布罩起来。发掘变得很慢,“工人都回家啦”。

几日不去工地,李毓芳很想念那边。她是中国社科院考古研究所的研究员。上了年纪之后,她已经摔过好几跤,摔碎了好几处;但是,李毓芳说,一点没影响到她,她顽固地喜欢田野工作。她说得眉开眼笑。

层层叠叠的夯土,又实又硬,秦始皇动用七十万劳工造它。这就是秦阿房宫前殿遗址。

如果修成了,是一个总面积约0.5平方公里的巨大宫殿。但她坚持“阿房宫没有修成”,这在新世纪初给她造成过严重的压力。

“那个考上北大考古系的孩子(指留守女孩钟芳蓉),你们媒体别老炒作她。”李毓芳又说,“考古很辛苦的。媒体都写她,她就有压力。那她后面要是坚持不下去怎么办?”

阿房宫争议已经远去了。她走到里屋去,给记者拿来一个碗和考古队员们自己种的西红柿。她一直惦记着那个素不相识的孩子。

考古工地上的多数时间是平淡而松快的。这是她生活中的平常一天。

家人与瓦当

这是一所已被闲置的希望小学,离考古现场很近,离市区很远,它的四面中有三面是田。

除了位置偏远,李毓芳对这里的生活满意,附近没遮挡物,院子里充满肆无忌惮的风和她活泛的京片子。她像是把北大宿舍的一间屋空运到这里来——现任考古队长比她年轻三十岁,给她买了豆浆机;她的木质衣柜顶上有幅红底黑字“福寿安康”,是她70岁的生日礼物;隔壁有张乒乓球桌,她经常和考古技师一起打球。

李毓芳自己晒被子,她对西安乡下的生活满意。

在一千公里以外的北京,李毓芳有很大的一家子。上半年疫情期间她待在首都的家里,外孙女在网上给她下单买了一件运动装,她非常高兴。

“一身粉色带红条儿的衣服,挺漂亮,结果让快递员给送倒了个儿啦。那个收到咱东西的人不给退。后来衣服买不到,网上没有我的号儿了。”

她痛惜快递员弄丢了外孙女送她的礼物,也疼爱外孙女,可是,她并没有在家“含饴弄孙”的想法。北京疫情一缓解,她就马不停蹄回到西安的考古工地上来。

李毓芳的老伴儿刘庆柱是中国社科院考古研究所的所长。老刘有时会到西安工地上住一段时间。李毓芳说,老刘从来不担心她独自住在偏远的郊区。老刘知道,这是她喜欢的生活方式。

衣柜的一边、书柜的一边,都用黑色记号笔写着“老刘”,书桌上的茶叶也是老伴儿的。

有一沓A4纸摆在茶叶边上,每一页都有影印的瓦当图片,秦汉时期,古人用一种圆形的陶制品装饰宫殿屋顶的边缘,这就是“瓦当”。与家人相比,似乎瓦当与她相处时间更长一些。

在某一页上,李毓芳的圆珠笔勾出一只梅花鹿的身体。“寨子村朱xx麦子地获得。”瓦当相片的一侧是李毓芳密密的铅笔批注,她写道,瓦当灰色且完整,“当面大部分被磨平,仅存右向奔跑的梅花鹿半个身子和模糊不清的太阳纹。背面不完整,有绳切痕迹。”

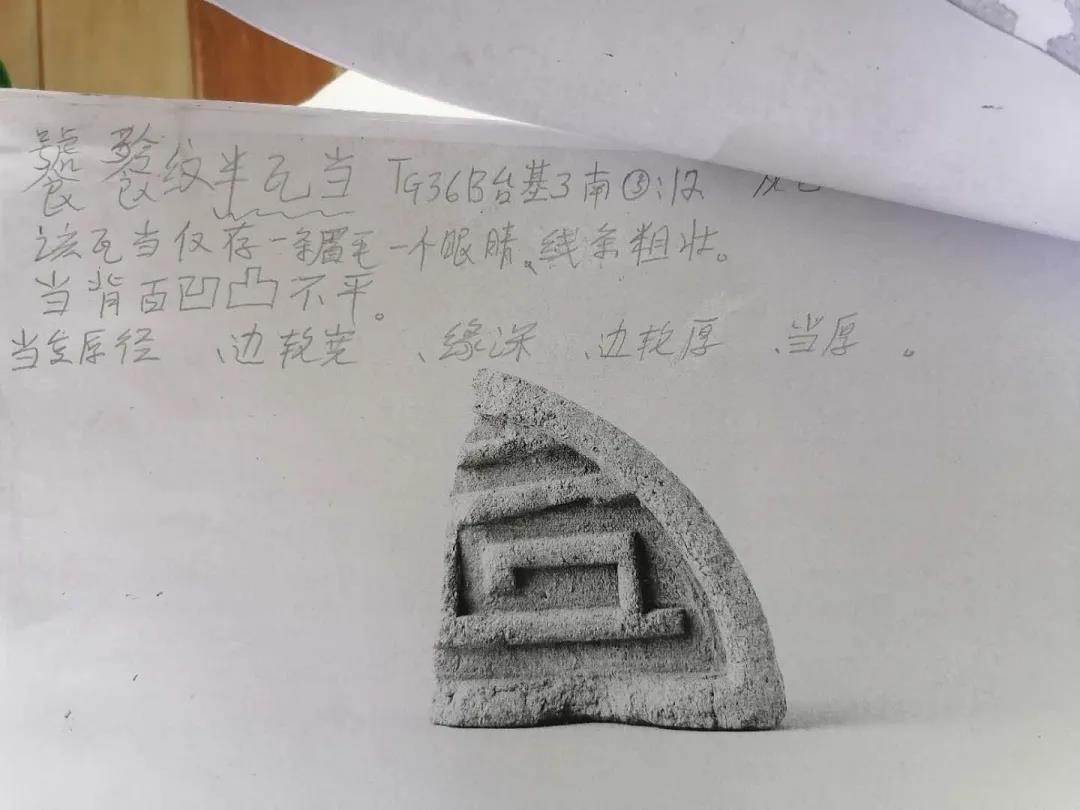

更多的瓦当上没有这样鲜活的图案。“饕餮纹。”另一页她又写道,饕餮是中国古代一种想象的怪兽,“该瓦当仅存一条眉毛,一个眼睛。线条粗壮。”

“饕餮纹,……仅存一条眉毛,一个眼睛。线条粗壮。”

慢慢挑去浮土

李毓芳愿意回忆旁人看来并不光鲜的过往。比如,她告诉记者,她的家境不好,父亲是个普通员警,用19块钱的工资养活一家。他们住在颐和园附近的三间破瓦房里。她读的中学,也不是什么好学校:“那都不叫中学,叫‘中学班’!”

她更想说的是,很次的学校让她磨出一种绝不怯阵的个性。这所农村中学有宽阔的操场,能安排各种课外活动;她从前玩过电报机、步枪、手榴弹……

1950年代,有许多支援边疆的机会,她想去支援新疆。结果班主任 “呲”她一下:“去什么新疆,好好升学去!”1963年,她考上了北大。

考古专业是她自己选择的。起初她在北大读历史学大类,考古学系的师兄师姐们回来,用笔画出文物贴在墙上,她看了极羡慕,就选择读考古。

很快她去河南做第一次实习,发掘一个新石器时代的院子,一个西周时期的小墓,都是“小盘小碗”。她很喜欢,觉得考古的每一天都很新鲜。

那时候她几乎做不到专心读书:从河南回来,北大学生都要到北京的郊外去搞“四清”,一搞就是半年;勉强又上了一年课,1966年,她按理说要去做毕业实习,可“文革”开始了。考古学系忙于开批斗会,接待其他城市来串联的学生。

到她毕业了,北大学生的分配又拖到了1968年春夏。她坐着卡车到陕西的军事农场劳动。

1970年代秩序恢复一些,考古部门征调她去发掘杨家湾汉墓,她走了八里土路上那去。

这是1972年,她遇上了她的老师石兴邦先生。“穿一身已褪了颜色的灰色中山装,脚蹬一双矮腰军绿色胶鞋,面带微笑。”她忆起初见石先生。石先生让她坐下,给她倒了一杯白开水,谈几句话,就把诚惶诚恐的她带去考古现场,指给她看脚下24米深、40米宽、100米长曲尺形墓道。

这时候的石先生快50岁,在陕西省考古研究院工作,他一边当考古领队一边挨当地农民的“批斗”。他1949年毕业于当时的国立中央大学,之后又在浙江大学读人类学硕士。

石先生经常坐在墓道里,左耳朵架着橡皮,右耳朵架根铅笔,戴着他的破草帽,搬来一个小板凳,准备画刚挖出来的陶器。

墓道两侧是偌大的两个陪葬坑,里面有沾满灰尘的泥车、泥俑和泥马。石先生站在她身后,看她用竹签一点点地挑去文物上面的浮土,不停地对她说“慢慢,慢慢”,于是她学会小心翼翼,泥马的眼睛和耳朵才渐渐显露。

他们用六年时间发掘出杨家湾汉墓“三千车马”兵马俑。经过清理,不少的人俑、战车和马匹还带着颜色,它们队列齐整地立在土里。

“都知道泥俑是最难清理的。”李毓芳说,“文革”后期,石先生总是对来参观的考古工作者夸奖她:不怕苦不怕累,认真负责……

她和一起去陕西的北大同学刘庆柱结婚,生下女儿。为了留在考古一线,她把孩子送去天津的婆家。

后来,孩子满12岁,从天津到咸阳读书。她还总住在荒郊野岭的工地上,一天夜里,女儿独自骑自行车来看她。她抱着女儿哭。上世纪七八十年代的考古工地上,还有其他上有老、下有小的队员,他们都是这么生活。

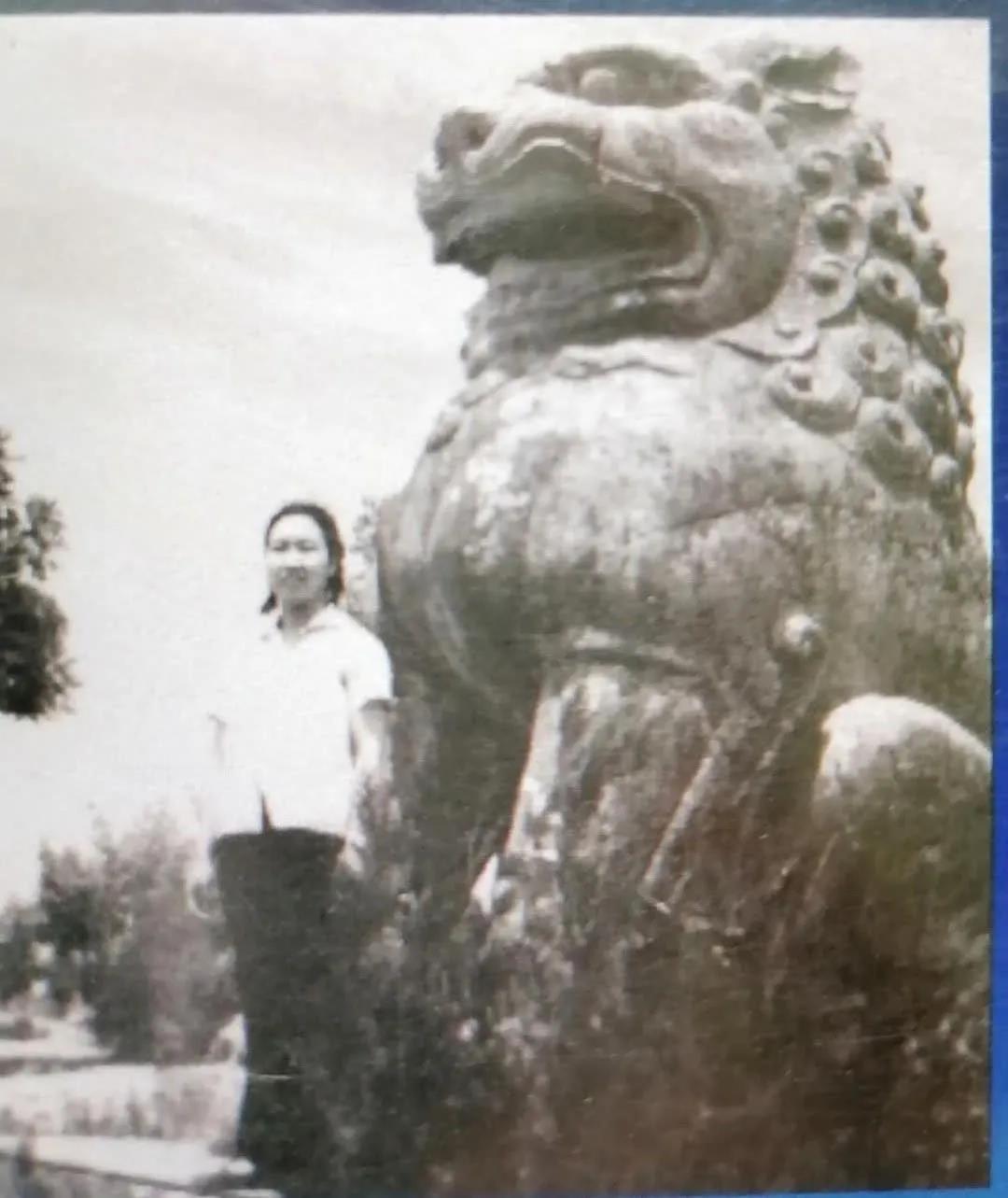

1970年代的李毓芳考察西安市唐代陵墓。翻拍自材料

掘出碎瓦与墙皮

汉墓挖完,李毓芳调去和刘庆柱一起发掘咸阳宫遗址。她在咸阳宫遗址的地下挖出巨大的厅堂。厅堂边上的小间,考古队员推断是国君的浴室。“像个漏斗,”李毓芳形容,浴池两侧有木板的痕迹,国君站在上面,侍从围绕着他,水是经过浴池底部的下水管道排走的。

由于发掘工作出色,咸阳宫发掘告一段落,她和刘庆柱一同调去了中国社科院考古研究所。她很兴奋,“咸阳宫博物馆只能挖一地,考古所可以挖全国呀”。

1985年,刘庆柱开始主持汉长安城考古队的工作。考古所在50年代就开始寻找汉长安城的城墙,陆续发掘了汉代的辟雍(一种礼制建筑)和武库。到这时候,才正式发掘汉长安城的核心,即汉未央宫遗址。

《史记·高祖本纪》对未央宫的描述是:“萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。”《史记》当然没标明它们的位置在哪。李毓芳喜欢把它们逐个从新土里挖出来的过程。

他们一般先安排工人用探铲找寻痕迹,期望遇到颜色不一样的土;然后,尝试挖一个数米长、数米宽的正方土格“探方”,看能否在地下发现更多的遗迹。探方和探方之间要留一条过道,让工人和考古学家行走。这样,他们摸索到坚硬的古代宫墙,1700年前就不再使用的宫墙断断续续,技师们用小土铲掘掉表面的浮土去找它。古人的泥墙外侧贴着瓦片,刷成白色,也有时只剩下土墙。

李毓芳很喜欢发掘这些墙。“你们媒体就喜欢拍墓葬。”她说,好像一铲下去就会有金银器、有壁画,而她面对的是一堆碎瓦和墙皮。她让工人缓慢地清理墙面,露出新鲜的白色宫墙;也挖到过朱红色的大平面,是古时候的廊道,老刘看了便说,“是红地毯啊。”

李毓芳津津乐道的是,她猜准了汉长安城北宫的方位。北宫是被废妃嫔的安置所。由太后居住的桂宫往东,无论如何挖不见北宫的宫墙。她觉得,也许是张衡《西京赋》里说的“北阙甲第”,给王公贵族居住的地方,这样在桂宫与北宫间“空”出来一块。

于是他们再往东一些挖了探方。先发现了对应的官窑:很多的陶俑小人,脑袋朝下埋在土里;“都还没有实现它们的意义,没有烧就毁灭了,” 她说。

即便已付出大量的时间和人力,汉长安城至今未挖完。这个供西汉天子使用的宫殿群落包括未央宫、长乐宫、桂宫等建筑群,仍然没有人找到明光宫的具体位置。李毓芳猜测是从前农民在北宫的东北方向造了鱼塘,破坏了地下的遗迹。

所有西汉的帝王将相曾在李毓芳所到之处经过,有名的后妃居于此间,如今此地埋没在农田和鱼塘里。“我们从来不想这些。”李毓芳说。她觉得考古重要的是看到古代的建筑物,发现有用的信息,她不愿意在工地上怀想有哪些历史人物在这里待过。

1996年起,汉长安城考古队开掘桂宫,在遗址里发现了新朝皇帝王莽的泰山封禅玉牒。刚露土的时候,它是一块黑色的青石,首尾的雕饰已被磕掉,余下13.8厘米长,9.4厘米宽,2.7厘米厚。

王莽篡夺汉室,要作为新帝封禅泰山,这件文物是历史拐点的见证。李毓芳说,看见封禅玉牒的出土也不特别激动,“我的本职工作只是发掘宫殿。”玉牒出土,立刻送往北京,而她长久地和古建筑本身在一起。

苦中作乐

更早的时候,李毓芳参与发掘汉宣帝杜陵遗址。有一天早晨,她差点丢了命。那天,她骑着自行车往西安大雁塔的方向去,突然看到有一辆手扶拖拉机拐到大路上来;她一慌张,车轮别进路边的排水沟里,她摔倒在地,差一点被手扶拖拉机碾过。

那天,她是临时给开推土机的司机买菜去。做完了考古项目,有的遗址还要取土回填。考古队不仅要从学术经费里拿出租赁推土机的费用,还得给司机管饭。

不过,她爱好这样的集体生活。她记得在工地上吃到过的各种好东西,比如“特别香”的萝卜和大白菜。从前在杨家湾工地上,她好不容易在镇上买了肉,按北大食堂的做法卷进花卷,石先生非常喜欢,她高兴了很久。

有一些穷苦经历,李毓芳当做趣闻讲给旁人听:“你见过老鼠偷鸡蛋吗?”

1980年代,她夜半惊醒,看见一只老鼠用短小的前肢抱着她的鸡蛋,另一只老鼠用尾巴勾着它,运往洞里去。还有的小老鼠不熟练爬农屋的房梁,突然从顶上掉下来,考古队的临时工还打趣说,小老鼠是爬高锻炼。

不仅考古工地总是很偏远,发掘经费也要量入为出地使用。从前,李毓芳常带着考古技师去和住在遗址附近的农民谈租赁土地的费用。有时候,只是在农田里试探性地钻些探孔,她不想多花钱,技师就需要出面缓和一下,用当地话跟对方说,“等到发掘现场开始回填,你们家能来打工。”这样才把事谈妥。

她本该在90年代就退休了。她说,2002年,她再去发掘阿房宫遗址纯属偶然:考古所的领导让她留在工地,她犹豫了一下,“我说话直,易得罪人。”领导挽留她,“李老师你一直在发掘宫殿遗址,而且了解西安的情况。”她就留在了西安。

她快要60岁,看不得新来工地的女孩那种娇气做派。年轻的女孩与她们当年不同,涂各种面霜,打着阳伞,有的捂得只剩两个眼睛,“像3K党一样”。考古所搞活动,有一回用“大宝”护肤品当奖品,李毓芳这才第一次认识这种往脸上涂的东西。

她的考古队比其他人带得更加严格。她安排好工人们上下班的时间,要求当晚对每件文物完成文档记录。如果有拖延症,她就直截了当地指出。

就像她敬畏着石先生,有的考古工人也怕她。与李毓芳相熟的技师回忆,她的工地上有时候气氛紧张,这时候,就需要副手们活跃气氛:“李老师,我要请你吃羊肉泡馍。”

她不吃羊肉,她连说,“不要,不要,不要……”土坑里才轻松起来。

争议“阿房宫”遗址

她也有一些很茫然的时刻。考古的过程中,就可以发考古简报,结束后要整理出完整的结果,有时有学者到工地上看,对她选择探方的位置提出意见,争论起来。

这些都没有阿房宫遗址考古给她带来的争议来得大。2002年底,中国社科院考古研究所与西安市文物保护部门一起组建的阿房宫考古工作队进驻阿房宫前殿遗址上方的一个村落。李毓芳是这个考古队的领队。

《史记·秦始皇本纪》里记载:“先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。”

就遗址来看,阿房宫地基的面积是汉未央宫前殿的近六倍。可是,阿房宫遗址从前不是西安考古的重点。陕西省考古研究院研究员王学理表示,之前对阿房宫前殿遗址的勘探中,前殿土里散落的秦朝遗物不多,可能并没有建成。

李毓芳仍带着找到阿房宫遗址的愿望开始发掘。按照习惯,她在阿房宫遗址上的一个农屋里住了几年——先挖了两个探方,找不到秦代的砖瓦;近一年后,开了新闻发布会,提出阿房宫没建成的观点。发布会结束后,有记者留下来想和她多说几句,于是她说:“你知道吗?没有挖到火烧层!如果项羽火烧过阿房宫,应该有火烧土的遗迹呀!”

这句话戳到了报纸读者和学界的神经。她很快遭到反对,多位西安考古学者提出,红色的火烧土可能在建国初期被当地农民拉走造了路基。

李毓芳在学术会议上回应:考古队寻访过几个村子的生产队长,都说拉走的土并不多,而且,夯土台上挖到一些东汉或北周遗址,再下面也仍然没有秦朝的遗物和火烧土。

现在提起这段,李毓芳还很激动:“他们不在工地上,他们不明白!”

“他们不在工地上,他们不明白!”至今看到阿房宫遗址,李毓芳还很激动。

在她看来,这是很简单的一件事:秦汉时期还不存在烧制的砖。古人将泥土夹在石板之间压实,用来修墙、铺路。如果被火烧过,遗址内会留下大量红色的土壤。

她找到过北宫的宫墙。她在咸阳宫和长安城的工地上多年锻炼,她相信自己看得没错。

可是,西安的一些老先生无法接受她的观点,他们坐公交车到郊外的现场来找她。王学理比李毓芳还年长些,据他回忆,阿房宫遗址上满是钻探的孔洞。李毓芳也热情地接待他,她笑着对他说:“ 前殿上没有建筑,你叫我到哪儿去找阿房宫啊?”

王学理至今无法认同她。他对记者说,首先,由采集不到火烧土得出没有被火烧的结论,这不够严谨,在他看来,这不是考古学者该做的推论。其二,阿房宫是个极为随意的定义。根据《史记》,这不是秦始皇新建宫室的正式名字;始皇帝想要模仿周文王、武王,要建巨大的建筑群。在阿房宫前殿周围10平方公里的范围内,还有其他秦朝建筑物遗址。虽然面积不大,但能看到火烧的痕迹。

李毓芳回应说,这些建筑物使用战国的瓦片,不是秦始皇时期的风格。

另一种观点则是:这些小宫殿是战国时期造的“离宫别馆”,但是,工程浩瀚的阿房宫理应把它们规划在范围内。如果只造一个“前殿”,哪里需要《史记》提及的七十万劳工?

由西安文物保护部门的立场看,李毓芳的观点给他们造成了实际的困难。新世纪初,当地村民对保护秦始皇的“大土台”很有意见,文物部门不愿批准他们在阿房宫前殿遗址上盖高的建筑物,他们说:“只是一个地基,有什么可保护?”文物部门只能做更多的解释工作。

有学者对记者提到,如果前殿遗址附近的几处宫殿遗址不算阿房宫遗址的一部分,两处遗址中间的土地就划不进遗址的范围。那么,“底下一些可能存在的遗址会在开发中遭到破坏”。

那场论战中,李毓芳失眠了,血压也升高了。她觉得没有人理解她。17年过去,她仍然坚持:文学理想中空前绝后的秦阿房宫基本只是一个地基而已。

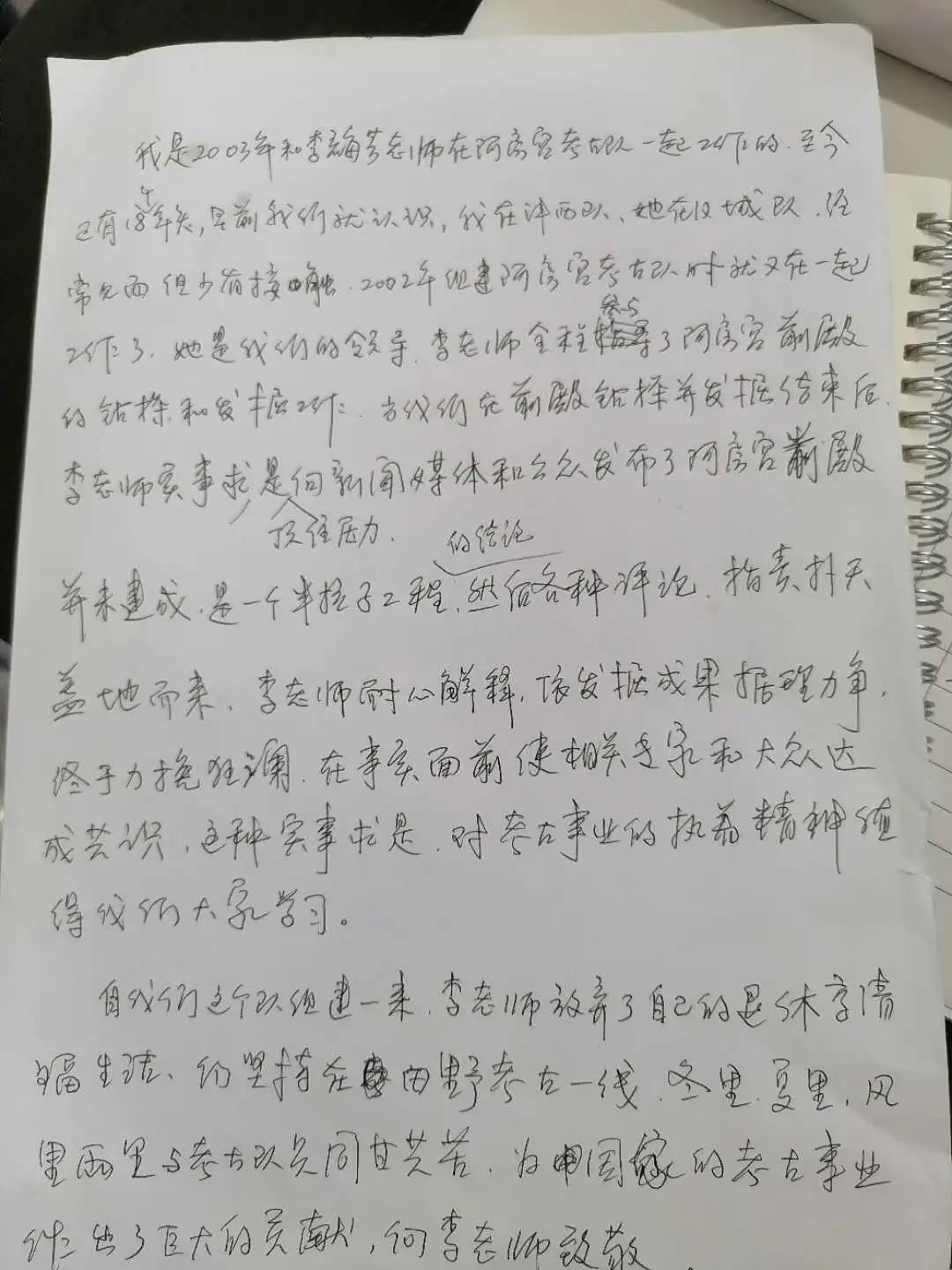

记者来访,技师阎松林手写了一份材料,重新表示考古队的观点。

在秦与汉的阳光下

人生在世,她靠着自己的毅力和“皮实”克服了多数的困境。

李毓芳回到西安乡下的考古队驻地,两个三四十岁的炊事员问她怎么锻炼的,她就表演了自创的体操,炊事员们说学这得花几个小时,动作也太多了。李毓芳笑她们,“年轻人就是坚持不了”。

她还医好了自己的骨折。“李(毓芳)老师的理论是,哪里要是断了,那不能靠养,那得靠练。”她队里的技师们提到这都笑。七十出头的她在工地上“滑”了一下,摔得肩膀很疼,她觉得更要锻炼,从工地回宿舍就打乒乓球去。

两个月以后她去医院看了看,医生说,是异位粉碎性骨折,现在又长上了:“想长正了得把骨头敲碎了重长。”“那我可受这二茬罪吗?”李毓芳笑。

老刘新出的专著《不断裂的文明史》就摊在他的茶叶边上。李毓芳说,自己只是个“考古人员”, “我老伴儿比我厉害,他算‘考古学家’,有高屋建瓴的本领。”她说。

她旋即把原因归为“老刘出国开会多点”。“他回来说国外的牛排血丝糊拉的,”李毓芳笑,“我不吃牛羊肉,就没有他那个见识。”

西安的工地太忙。她女儿上学的时候,放寒暑假都去天津的小叔子家里住。她突然感伤起来,女儿几乎没吃过她做的饭。

但她不愿意离开西安郊外的阳光。她从各地开学术会议回来,站在田间,“就像回到家一样”。

多年在考古工地上,她觉得每一块新出土的秦砖汉瓦都似曾相识,她能辨别它们的年龄。秦汉屋顶上的瓦片分板瓦、筒瓦和瓦当几种。从发展趋势来看,时代越晚的板瓦凸面绳纹越来越粗、越来越草率;筒瓦的凸面绳纹却越来越规整。在灾难或战乱之中,一座古建筑倒塌了,所有的瓦片堆到地上,她看见有战国的瓦片,也有西汉的,这说明建筑始建于战国,而汉朝人还在用它。

到了晌午,她去农屋的食堂里与考古队员吃饭。她记得嘱咐炊事员把门关紧,不要让院子里的大黄猫进来偷吃。灶上冒烟,炊事员端出考古队自制的包子,阳光充满她的屋。这是她到杨家湾汉墓工作之后的第48年。

责编:韩翰