先生们与《敦煌艺术大辞典》

百年之业

敦煌,一个流光溢彩的名字。从汉代经魏晋南北朝至隋唐五代宋元,多个民族在此生活,多种文化在此汇聚。

今天,越来越多的人目光投向了敦煌。

《敦煌艺术大辞典》 敦煌研究院编 樊锦诗 主编 赵声良 副主编 上海辞书出版社

敦煌飞天、敦煌壁画、敦煌彩塑、敦煌乐舞……凡是与敦煌相关的名词,渐渐地成为大众所熟知的内容。然而,敦煌艺术走出西北一隅,其实经历了相当漫长的时光。

时间回到百廿年前。

1900年,在敦煌莫高窟藏经洞(即今编号第17窟)内发现的数万件古文献及数百件精美绘画,震惊了英国人斯坦因和世界考古学界。那时,清政府腐败无能,地方官员贪婪短视,藏经洞出土的文物没有得到任何有效保护,大量经卷、绘画被劫掠至海外。直至1909年,清政府才下令把剩余的一万多件文物运回北京。藏经洞发现的文物,吸引了中外学者对其进行研究,也由此形成了一门对世界学术具有重大影响的学问——“敦煌学”。但是,尽管敦煌学已成为显学,但在藏经洞发现之后近四十年的时间里,除了北京大学陈万里陪同美国人华尔纳到过一次敦煌外,中国几乎再没有一个学者亲自到敦煌石窟进行过实地考察。

1937年,一位叫李丁陇的画家,专程赴敦煌石窟临摹壁画,并将临摹的画带到内地展览,由此让敦煌艺术引起了更多人的关注。在李丁陇的帮助下,画家张大千也抵达敦煌,在敦煌停留达三年之久。张大千不仅临摹了大量的壁画,还对石窟的内容做了详细记录。在这前后,考古学家向达等人也来到敦煌,对石窟进行研究,对敦煌周边的文化遗迹进行考古调查。

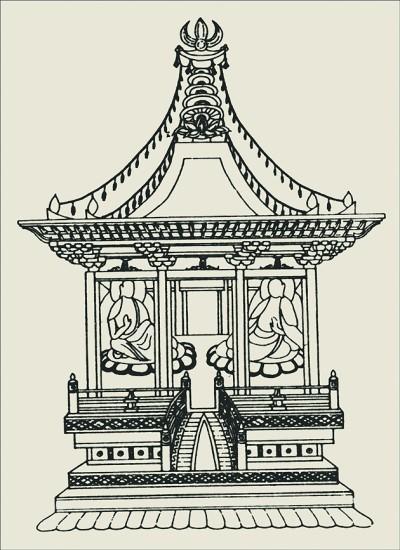

参与编纂《敦煌艺术大辞典》的孙儒僩先生绘制的莫高窟第237窟单层木塔图

敦煌艺术的精深宏富,终究会吸引一批竟毕生之力,只为保护和研究它的知己们。

1943年春,常书鸿先生跨越千山万水,来到敦煌。他放弃的,是法国巴黎优渥的生活和扬名国际画坛的机会。在他的组织下,敦煌首个专门性研究机构“国立敦煌艺术研究所”,于次年设立。一批学者在极其艰苦的条件下,开始了敦煌石窟的保护研究工作。研究人员李浴、史岩等先生,启动了对洞窟内容和供养人题记的调查整理,这是敦煌艺术基础研究工作之始。

中华人民共和国成立后,党和政府高度重视敦煌文化遗产,加强了敦煌文物的保护和研究。20世纪60年代初,国家拨巨资进行莫高窟的全面保护维修工程,取得了重大成果。敦煌艺术研究的新时代来临了。

参与编纂《敦煌艺术大辞典》的刘玉权先生的手稿

首先,在壁画临摹的基础上展开了石窟历史与艺术的研究。在北京大学宿白先生的指导下,开始了系统的石窟考古研究。与此同时,对壁画图像内容的考证研究也全面展开。1981年,中日合作的《中国石窟·敦煌莫高窟》(1—5卷)出版,集纳了敦煌研究院的学者们对石窟年代的考古分期研究、各时期石窟艺术风格的研究以及部分壁画图像的研究成果。这一时期还先后出版了《敦煌莫高窟内容总录》《敦煌莫高窟供养人题记》等书,为学术界提供了基本的研究资料。1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,为敦煌石窟的保护和研究创造了良好的机遇。此后,不仅敦煌研究院的学者们不断发表论著,相关基础资料和研究成果,还推动了国内外学者对敦煌石窟艺术与考古的研究。

百年来,经过一代又一代学者的努力,敦煌壁画中主要的内容,如佛教故事画、经变画、佛教史迹画、传统神话传说等内容基本上都已考证清楚;各时期供养人像及题记的系统调查研究业已展开;敦煌大部分洞窟的时代基本确定;对敦煌石窟各时代的艺术风格特征有了基本的认识;造型艺术、音乐、舞蹈以及服饰等方面的研究也全面展开。这些,都为《敦煌艺术大辞典》的编纂奠定了坚实的基础。

十年之功

季羡林先生曾说,敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。

《敦煌艺术大辞典》壁画类词条

敦煌是如此气象万千,以至于要将其内容囊括于一本典籍中,需要耗费巨大的心力。

20世纪90年代起,在季羡林先生主持下,国内敦煌学界专家学者们共同参与编纂,完成了《敦煌学大辞典》。这一巨大的工程耗时数年,共有120余位学者共襄盛举,可以说代表了当时中国敦煌学研究的最高水平。《敦煌学大辞典》于1998年问世后,敦煌学研究仍然处于高速发展的轨道,新的成果不断涌现,特别是在敦煌石窟艺术研究等领域,陆续推出了新的论著成果,如1999—2005年陆续出版的26卷本《敦煌石窟全集》,刊布了北区考古调查重要成果的《敦煌莫高窟北区石窟》(1—3卷)。上述诸多新内容,在编纂《敦煌学大辞典》时并未产生,学术界普遍感到有必要修订《敦煌学大辞典》。与此同时,随着敦煌艺术日益深入人心,广大读者渴望有一部既可全面查阅,又可作为欣赏敦煌石窟及相关艺术内容的著作。《敦煌艺术大辞典》就是在这样的形势下开始策划编纂的。

2004年,樊锦诗院长对我说,要编《敦煌艺术大辞典》。当时,我刚取得美术史学的博士学位从日本回国,担任敦煌研究院编辑部主任,她叮嘱我,要认真组织好、完成好这项工作。我们在与上海辞书出版社总编辑张晓敏先生商谈此事时,大家都意识到,敦煌艺术作为中国传统艺术的重要组成部分,越来越受到关注,《敦煌艺术大辞典》的编纂,势在必行。

很快,我们就成立了编委会,开始了编撰工作。我以为,有《敦煌学大辞典》的珠玉在前,再进行扩充、改写或重写,应该不太困难。但是由于敦煌艺术的体系庞大,工作量极大。随着学术研究的不断发展,很多以前收入《敦煌学大辞典》的条目都不同程度地存在问题,大部分旧词条的作者或年事已高,或已故去,不得不在另请学者修改或重写。工作繁复琐屑,我们的编撰时断时续,竟延续了十多年。在这期间,有些最初参与写作和修改的作者都已去世,令人无限伤感。

辞典是工具书,需严谨准确,作者必须对词条涉及的内容有所研究,才有可能写出正确的释文。因此,尽管是几百字甚至只有几十个字,也必须字字斟酌,反复考量。有时,写几个词条所花费的时间与学力,不亚于写一篇论文。

饶是如此琐屑,参与辞典编纂的先生们却依然非常认真。

年届九旬的建筑史专家孙儒僩先生,对他的词条反复琢磨修改,还一一配上他绘制的线描图。在“莫高窟第172窟城楼图”中,不仅建筑的飞檐、斗拱、窗牖、廊道一一可见,四名正在站岗的守备也栩栩如生。“莫高窟第237窟单层木塔图”中,塔的雕饰、佛像的手势都清晰可辨。

考古学家刘玉权先生增补的一批词条,用工整的钢笔字誊抄在标准稿纸上。泛黄的稿纸,仔细记录着老先生的研究心得。只需略作阅读,就可感受到他简素文字里沉潜多年的功底:“窟顶藏密样式的金刚曼荼罗图像,其明王头大、腿短而身长,球状眼睛、咧齿,作忿怒像,奉无量寿佛降魔。从内容到形式均系典型藏密绘画风格。”

每每看到这些老先生的文稿,我就生出由衷的敬意。

当这本厚达715页的辞典终于付梓时,我将它拿在手上,感受它沉甸甸的分量,不禁感慨万千:这不是一本普通的辞典,而是敦煌艺术研究几十年历程的见证,是几代敦煌艺术研究者毕生之研究精华的汇总。我希望,当读者拿起这本辞典时,能够感知中国古代即拥有如此宏大、如此精美的艺术,能通过敦煌艺术进而知悉中华优秀传统文化的精髓。

千年神采

敦煌莫高窟始建于公元366年,其后陆续营建了大量的佛教洞窟,从4―14世纪,延续了千年之久,创造了壁画45000平方米、彩塑2000多身、唐宋木构窟檐5座。

《敦煌艺术大辞典》,则力图汇总敦煌艺术各个领域各个方面历年的研究成果,展现敦煌艺术千年的神采。

全书收录28类、近3000个词条,含1000余幅图片,约140万字,集纳了敦煌石窟(包括建筑、彩塑、壁画)、敦煌历史遗迹遗物以及石窟考古与艺术研究领域学术词语和专业知识、历史人物、著作等方方面面的内容。以艺术词汇为例,收录了佛教、历史、考古、建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、服饰、装饰、书法、篆刻等领域词条。书里甚至还有古代天文学、农学、化学、军事等方面词条,可谓百川汇流、万象包罗。

在编纂词条时,我们尤为注重的是体现最新研究成果。此处,可列举一二。

莫高窟北区洞窟,不同于南区洞窟。南区洞窟以大量精美的塑像、壁画为主,北区洞窟则少有塑像和壁画。通过20世纪80—90年代的考古发掘发现,北区石窟主要是禅窟、僧房窟、僧房窟附设禅窟、廪窟、瘗窟等,是古代僧人修行、生活起居及埋葬死者的洞窟。除弄清了北区洞窟真正的功能和性质外,此次考古还发现了大量珍贵遗物,有各种语言文字的古代文献,如汉文《杂阿含经》、叙利亚文《圣经》文选、藏文令旨、西夏文活字文献《诸密咒要语》、回鹘文文献《阿毗达摩俱舍论实义疏》、八思巴文《善说宝藏》、蒙古文对汉语音译文书等,还有泥质佛塔、木雕像、纸画、绢帛织物、景教铜十字架、蓝宝石金刚杵、铜八角器、梵文和八思巴文印章等,对研究我国古代民族融合和历史,以及古代中外交往和东西方文化交流具有非常重要的价值。

北区考古发掘在上个世纪末才结束,大量重要资料虽在2004年出版的考古报告中公布,但一般读者不一定会读大部头的学术著作。本辞典收录了数十条北区洞窟及出土文物的词条,有助于读者了解莫高窟的全貌。

另外,敦煌艺术由于涉及学科极为广泛,内容十分复杂。有的内容以前作了定名,但随着研究的深入,取得了新成果,推翻了前人的定论。如这本辞典中关于莫高窟第321窟南壁的壁画,在1998年出版的《敦煌学大辞典》中定名为“宝雨经变”,后来经学者研究,这铺经变应为“十轮经变”,《敦煌艺术大辞典》就采用了“十轮经变”的说法。当然,对于一些学术界仍存争议的内容,我们采取谨慎的态度,如果不能证明前人的结论是错误的,那么仍然保持学术界长期形成的看法。

辞典由敦煌研究院名誉院长樊锦诗任主编、院长赵声良为副主编,敦煌研究院及国内敦煌学界七十余位学者共同撰写完成。

为了保证解释的权威性,每一类词条,都由这方面的权威专家来撰写。大量石窟艺术词条,由老一辈敦煌研究专家段文杰、史苇湘、孙儒僩、万庚育、施萍婷等先生撰写;石窟考古类词条,由樊锦诗、贺世哲、孙修身等先生撰写;历史类词条,大部分由李正宇、郝春文、荣新江、陈国灿等先生撰写;音乐舞蹈类词条,由王克芬、郑汝中、董锡玖等学者撰写。除了老一辈学者外,近二十年来活跃在学术界的专家如王惠民、赵声良以及敦煌学研究新秀张小刚、赵晓星、孔令梅等学者,都承担了部分词条的撰写。而莫高窟北区考古发现的新内容,则由主持莫高窟北区考古工作的彭金章先生和参与此项考古工作的王建军撰写。

由于这本辞典的编撰,进行了十多年,因此,这项工作是由几代敦煌学者共同完成的。如果从年龄结构来看,我们的作者队伍,既有出生于上世纪初的耄耋长者,又有各年代出生的学术中坚,也不乏上世纪80年代出生的新秀。

作为艺术大辞典,这本辞典改变了过去辞书以文字为主、图片较少较小的状况,照片全彩印刷,特别是重要的壁画、彩塑作品,往往以通栏甚至整版印制。此外,还辅以很多线描图,把敦煌壁画的很多细部,清晰地展示出来。1000多幅图片,使辞典具有较强的艺术展示功能,利于敦煌艺术爱好者欣赏和学习。

学无止境。以敦煌艺术这样庞大的体系来说,不论是历史、考古,还是艺术等各方面,都仍然需要进行深入的挖掘和研究。因此,本辞典难免会出现疏漏或错误之处。

然而无论如何,辞典历尽艰辛,终得出版。它是我们几代学人,献给敦煌的一份敬意和深情。(本文图片均来自敦煌研究院)(作者:赵声良,系敦煌研究院院长、研究员)

(图文转自:《光明日报》2021年01月09日12版)