牛年说牛:像牛一样朴实地活着

2021年是农历辛丑牛年,就让我们一起从动物考古学的角度来了解一下牛。

吕鹏

中国社会科学院考古研究所副研究员

科技考古中心副主任

中国社会科学院研究生院硕士生导师

复旦大学和北京联合大学兼职硕士生导师

2018-2019年度美国哈佛大学燕京学社访问学者

主要研究方向

动物考古、科技考古、古代生业和社会

牛

牛是中国传统六畜之一,在十二生肖中位居第二。“吃的是草,挤出来的是奶”、“俯首甘为孺子牛”等名言体现了牛默默为人类奉献的史实和精神。

更新世时期旧石器时代,中国南北方皆有野生牛类遗存出土,诸如短角水牛(Bubalus brevicornis)、王氏水牛(Bubalus wansjocki)、丁氏水牛(Bubalus tingi)、德氏水牛(Bubalus teihardi)、杨氏水牛(Bubalus youngi)、圣水牛(Bubalus mephistopheles)、普通水牛(Bubalus bubalis)、古中华野牛(Bison Palaeosinensis)、东北野牛(Bubalus (P.) exiguus)、原牛(Bos primigenius)、大额牛(Bibos gaurus)等,它们是远古先民重要的狩猎对象和物资来源。

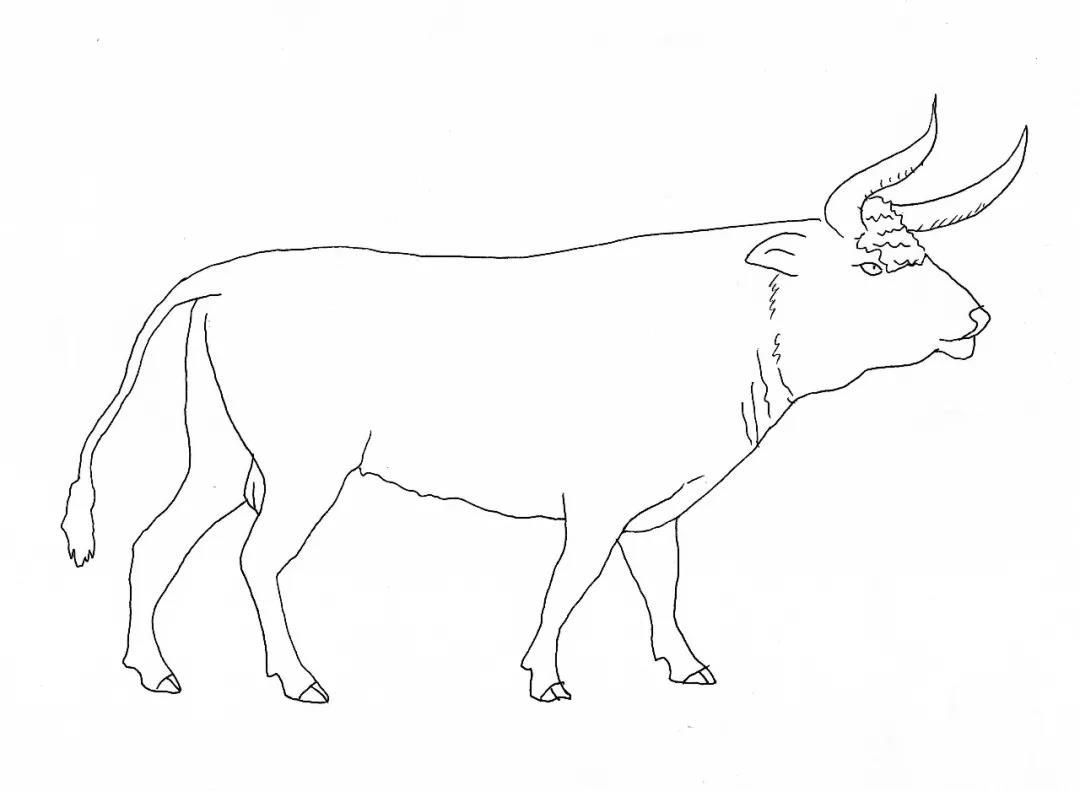

上图为“原牛”形象

新石器时代以来,野牛仍旧发挥了重要的作用。原牛(Bos primigenius)是黄牛的野生祖先,中国北方地区自更新世晚期到西周至春秋时期的考古遗址中都发现有原牛遗存,经过对吉林大安后套木嘎和吉林白城双塔遗址出土原牛遗存进行骨骼形态、年龄结构、出土遗迹、加工痕迹和碳氮稳定同位素等方面的研究,结果表明:原牛是狩猎而非驯化对象。

山西绛县周家庄遗址(距今3900年左右)的先民使用野生原牛肩胛骨制作卜骨。古DNA的研究表明当时野生原牛、野生水牛和家养黄牛种群共存,并且野生原牛与家养黄牛种群发生过杂交。在全新世早中期相对优越的生态环境中,人口得以增长,人类活动空间的加大,进而,对动植物资源开发利用的强度加大,这是致使原牛最终消亡的主要原因。

圣水牛(Bubalus mephistopheles)是我国特有的,它是我国目前所知的唯一起源于全新世(全新世:距今1.2万年开始至今)而又灭绝的大型哺乳动物,它在距今8000-3000年的中国南北方皆有分布,它是另一种野牛,对中国现生家养水牛没有基因贡献;因环境(两周相交之际中原地区气候转冷)和人为(商人过度捕杀和对其栖居环境的破坏)的原因,至东周时期已彻底绝灭;河南安阳殷墟遗址出土有圣水牛遗存,它的形象由河南安阳殷墟遗址花园庄东地M54(即亚长墓)出土一件青铜水牛尊得以重现:短角、角的横截面呈三角形、四足短粗有力、体态浑圆(见下图)。现在,世上再无野生原牛和圣水牛了,但是据估计,家牛的数量却有15亿头。

河南安阳殷墟M54出土青铜水牛尊

01 家牛的起源

我国现有家养牛可分为三种:黄牛(可分为普通牛Bos taurus和瘤牛Bos indicus)、水牛(Bubalus bubali)和牦牛(Bos granuiens)。中国是农业大国和古国,农业文化源远流长,黄牛在旱作、水牛在稻作农业生产中的作用突出;中国拥有辽阔的草原牧场,游牧文化历史悠久,黄牛和牦牛在牧区及极端环境条件下发挥着重要和独特的作用。

现有研究表明:家养黄牛和水牛自境外传入,但是,中国古代先民对其进行了接纳、吸收和再创新的利用,使其成功融入中华文明的历史长河;牦牛由中国本土驯化成功,有“高原之舟”的美誉。

▽ 家养黄牛之普通牛的起源、动因和扩散

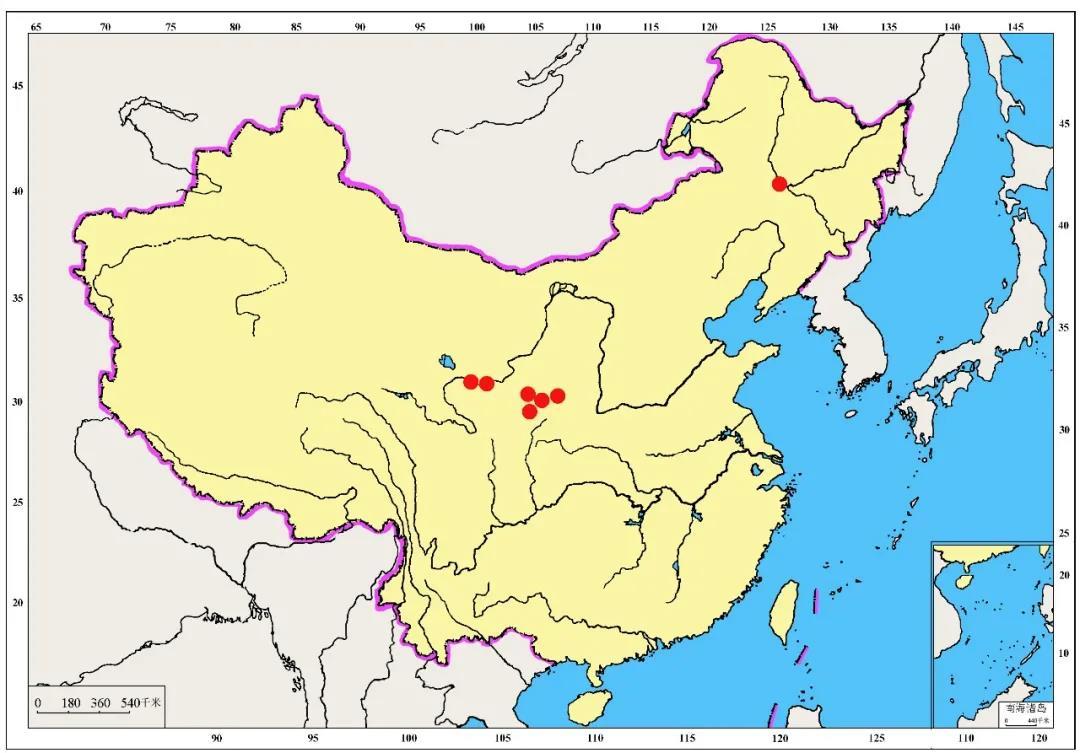

家养普通牛(Bos taurus)的野生祖先是原牛(Bos primigenius),原牛曾广泛分布于欧洲、亚洲和北非。(注意:我国虽然也是原牛的分布区。但是我们的先民并没有完成原牛的驯化,而只是将其作为狩猎对象)。野生原牛在欧洲到17世纪时彻底消失,1627年,在波兰,最后一头有记录的野生原牛死掉了,它是一头母牛。普通牛最早驯化于西亚的卡耀努(?ay?nü Tepesi)遗址、幼发拉底河的佳得(Dja’de)遗址及周边地区的其他遗址,年代为距今10800-10300年;动物考古学和古DNA研究结果表明,家养普通牛在中国境内最早出现的时间为距今5500-5000年,甘青地区(甘肃天水师赵村和西山坪、甘肃礼县西山、甘肃武山傅家门)和东北地区(吉林大安后套木嘎)存在最早的例证(见下图)。依据古DNA的研究,中国家养普通牛由西亚传入,传入路线可能有两条:1)新疆—西北地区—中原路线;2)欧亚草原—东北亚—中原地区。

中国家养普通牛起源示意图

家养普通牛的引入有着深刻的社会背景:中国本土驯化家畜种类(猪和狗)的成功,从技术层面为其的引入和饲养提供了经验积累和借鉴;种植业的进步,从经济层面为家畜种群扩大和种类的增加提供了物质保障;社会日趋复杂化,从社会组织结构方面为家畜的组织管理和分配提供了现实;文化交流为其引入和传播提供了可能和便利。

家养普通牛在中国境内逐步扩散。距今4500-4000年时,扩散到黄河中下游地区(如河南柘城山台寺、河南禹州瓦店和河南登封王城岗等),饲养规模扩大,并已使用农作物粟和黍的副产品来喂养;距今4000-2000年时,已扩散到中国北方大部分地区,并且逐步向南,在西汉南越国时期传入岭南地区。

▽ 家养黄牛之瘤牛的起源

瘤牛又称“高峰牛”,是热带和亚热带地区的特有牛种,耐热耐旱。家养瘤牛(Bos indicus)的祖先是印度野牛(Bos namadicus),其驯化起源于距今8500年前的印度河流域,巴基斯坦的梅尔伽赫(Mehrgrarh)地区可能是最早的起源中心。其在中国境内最早出现于距今2400年的西南和岭南地区,石寨山文化贮贝器等文化遗物上常见瘤牛形象(见下图)。现代瘤牛DNA研究和考古学资料暗示:中国家养瘤牛由印度及东南亚传入,云南很可能就是中国最早引入瘤牛的地方。

石寨山文化贮贝器上的瘤牛形象

▽ 家养水牛的起源

水牛也是热带和亚热带地区特有的牛种,喜水耐热。家养水牛(Bubalus bubalus)包括河流型和沼泽型两个品种,野生祖先是野水牛(Bubalus arnee),其驯化起源于印度河流域(哈拉微拉城市遗址),时间为距今5000年前。中国现生水牛均为家养,属沼泽型,考古和古DNA研究表明,它可能是在距今3000年左右由南亚西北部地区传入中国境内的。

▽ 家养牦牛的起源

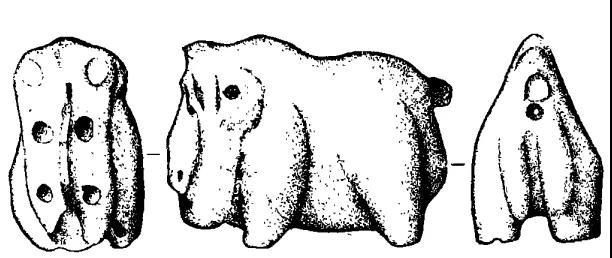

牦牛是青藏高原特有的畜种,将其驯化是藏区早期畜牧的重大成就。西藏拉萨曲贡遗址中发现有距今3700-3500年的家养牦牛遗存,个体较小,角突细而小,这是迄今为止中国最早的家养牦牛遗存。年代较早的西藏昌都卡若遗址(距今5000-4000年)出土有牛骨,但未提及是否为牦牛(注:2002年度发掘中未发现有牛骨遗存)。青海都兰县诺木洪文化遗址(距今3000年左右)中曾出土陶牦牛1件,“两角及尾部稍残,头部两侧不对称,背部呈波浪形。毛长及地,故显得略矮”(见下图)。

诺木洪文化遗址出土陶牦牛

02 家牛的早期利用

家牛在中国境内依次出现和驯化成功以后,在食物资源(肉食、奶制品等)、祭祀用牲、皮革和骨料加工、农业生产(牛耕土地、农田灌溉、粮食加工)、交通运输等诸多方面发挥了重要的作用。牛的役使使人类实现了从人力到畜力的转变,由此引发了一场“畜力革命”,实现了生产力的飞跃,推动了中华古代文明的进步。在此,以家养普通牛为例对其在先秦时期为人所用的情况进行探讨。

▽ 肉食来源

2017年,全球牛肉产量高达6000万吨。普通牛作为肉食来源,这在考古遗址中是最为普遍的现象。骨骼无规则破碎、多出自于灰坑等考古现象,以及年龄结构以年轻个体为主等信息,均表明古代人类对普通牛作为肉食的食用。宗教祭祀现象中出现的用特定骨骼部位(如下颌骨)的现象,从另一个侧面表示这种动物的其他部位可能是为人类作为肉食进行消费。在中原地区,河南安阳殷墟遗址中自殷墟文化第二期始普通牛的肉量贡献率已经超过猪,成为最主要的肉食来源。但是,需要说明的是,肉类总是宴饮中的重要食物,由此,这种新的肉食种类,并非人人得而享之,可能更多地为当时的精英阶层所掌控;同时,对它的享用也并非日常习用,它的价值更多地是体现在仪式性宴饮活动中。

▽ 祭祀用牲

《左传》云:“国之大事,在祀与戎”,足见祭祀与战争在古代社会中的重要作用,而普通牛正是王一级的祭祀形式“太牢”中所使用的最为主要和重要的牺牲。所谓牺牲,皆从“牛”,表明牛为诸牺之首,牲的本意原指祭祀之牛(《说文.牛部》)。根据史书记载,祭祀用牛在毛色、体态等诸多方面有严格的规定,需要毛色纯正、体态完整、双角周全才行,我们也试图从动物考古学研究的角度揭示祭牲的特殊性,陈相龙等通过对河南偃师市二里头遗址1号巨型祭祀坑(年代为二里头文化一期到四期,以二期为主)出土人类和动物遗存进行碳氮稳定同位素分析,发现该坑中出土的猪、狗、羊和其他单位同类动物在食物结构上并无明显差别,不同的地方有两点,一是猪的食物结构多样性,可能与其多元性的来源有关,二是牛的氮值明显偏低,是否表明特殊饲养仍需更多探讨。

中国古代祭祀用牲,最早为猪和狗,家养普通牛一经引入便在祭祀活动中发挥作用,甘肃武山傅家门遗址出土目前所知年代最早的牛卜骨标本(见下图“牛卜骨”),表明普通牛在宗教祭祀中的应用最早可以追溯至距今5500年前;随着家养普通牛传入黄河中下游地区,河南柘城山台寺遗址一房址的南侧约30米处有一祭祀坑H39,其中9头完整普通牛集中在一起埋葬,摆放比较规整(见下图“牛坑”),埋葬完整普通牛个体数量之多,这在中国新石器时代遗址中是绝无仅见的,基于普通牛在祭祀中的重要性,表明在当时举行了规格较高的祭祀活动,也表明该遗址在同期遗址中的特殊或重要地位。商代中期开始大规模用普通牛祭祀,从而完成祭祀用牲由猪优位向牛优位的转化。周代祭祀用牲逐步礼制化,河南洛阳西工M131号战国墓中,5件列鼎按大小分别装有牛、羊、猪、狗和鸡五种牺牲,体现了以“五牲”指代社会阶层的高低贵贱。

甘肃武山傅家门遗址出土牛卜骨

河南柘城山台寺遗址出土牛坑

▽ 皮革和骨料来源

皮衣、皮鞋、皮筏子等都均可以由牛皮制成,旧石器时代原始先民捕获野牛,其用途除了肉食之外,很可能还取其皮革,皮革很难在考古遗址中保存下来,我们暂时缺乏这方面的考古实证。

在中国古代,骨器作坊是重要的手工业制作部门。在家养普通牛出现之前,鹿是最主要的骨料来源;家养普通牛的出现改变了这种局面,普通牛肢骨(主要是掌骨和跖骨,还包括胫骨、股骨、肱骨等部位)和下颌骨逐渐成为最主要的选用部位。延及青铜时代,家养普通牛为骨器制作提供了充足的优质原料,加之制骨作坊的涌现、金属工具的应用等,骨器制造呈现出规模化、专业化、规范化和复杂化的特点。

▽ 畜力开发

中国古代以农为本,牛耕在农业生产中所起到的重要作用不言而喻。耕牛作为重要的生产资料,我国历代都比较重视耕牛、禁止私自宰杀耕牛,《战国策》有“秦以牛田”的记载,春秋战国时期的秦国专门制定法律来鼓励养牛和保护耕牛,相传春秋战国时期齐国大夫甯戚为相牛老祖,著有《相牛经》。

那么,牛耕源于何时?牛耕重视的是牛的牵引力,山西襄汾陶寺遗址(距今5300-3900年)出土普通牛遗存以老年个体为主,推测饲养的主要目的是用其牵引力。从牛的驯化和驾驭、犁架的形成、相关套牛技术的出现这三个与牛耕起源密切相关的三要素出发,有学者认为牛耕发生的时间在商代晚期(河南安阳殷墟妇好墓一件玉雕卧牛的两个鼻孔间有小孔相通,与穿系牛绳有关;动物考古学研究通过殷墟遗址出土普通牛掌骨和趾骨上有因劳役而造成的病变现象、死亡年龄结构偏老、出土可能是牛车车辙的考古现象等,认为已经开发了牛的畜力并用于拉车等)。牛耕及技术经两周时期发展和早期推广之后,在汉代得以普遍推广、并在东汉中期传入南方地区。

此外,牛在中国古代交通运输中的应用较为广泛,河南偃师二里头、河南偃师商城、河南郑州小双桥、河南安阳洹北商城、河南安阳殷墟等三代考古遗址中均发现有轨迹在1.6米以下的车辙痕迹,在肯定家马在中原地区出现较晚(商代晚期)且马车在当时为礼仪用车的考古证据的同时,我们推测上述车辙痕迹可能源于牛车,由此上溯,河南淮阳平粮台遗址出土有中国最早的双轮车辙遗迹以及普通牛遗存(未发现有马的遗存),因此,我们推测用于交通运输的牛和牛车在中国境内出现的时间可以追溯至距今4200年前。春秋战国时期,牛车成为中层阶级主要骑乘的工具,老子和孔子就曾乘牛车周游列国。

▽ 牛奶及奶制品

为什么驯化牛?牛奶可能是其中一个重要原因,现今,牛奶的产量要远超过羊奶。有研究表明,在19世纪中期,荷兰人身高的增长与牛奶的饮用有关。基于蛋白质组学分析,杨益民等测得新疆古墓沟墓地发现有酸奶沉积物(距今3800年)、罗布泊地区小河墓地出土有开菲尔奶酪(距今4000到距今3500年),表明牛奶在距今3600年前已经进入新疆先民的食谱,由液态奶向固体奶制品的发展是古代人类为了应对环境恶化,扩大活动范围寻找更多的生存资源时发展出来的一种便携式食品。

结 牛铃悠悠

回顾一下我们的讲述:

黄牛(包括普通牛和瘤牛)、水牛和牦牛是中国古代先民获取和利用的一种重要的动物资源;黄牛和水牛自境外传入,但是,中国古代先民对其进行了接纳、吸收和再创新的利用,使其成功融入中华文明的历史长河,牦牛由中国本土驯化成功,在特殊环境条件下发挥了独特的作用。以普通牛为例,家牛在食物资源(肉食和奶制品)、祭祀用牲、皮革和骨料加工、畜力开发、牛奶及奶制品等方面发挥了重要的作用,成为推动社会进步的动力、满足肉食之欲的食物、区分等级的标志、愚惑民众的神器,从而推进了中华文明的形成和发展。

20世纪末,一份就牛耕状况调研的结果显示,在中国境内,牛耕的历史已经或正在结束。“牧童骑黄牛,歌声振林樾”,农舍炊烟,牛铃悠悠,那是中华民族镌刻五千年的、永远的家园记忆!

文稿修订于:吕鹏:《中国家牛起源和早期利用的动物考古学研究》,见内蒙古红山文化学会、赤峰学院红山文化研究院编:《红山文化研究(第六辑)科技考古专号》,第147-153页,北京:文物出版社,2019年。

参考文献

蔡大伟、孙洋、汤卓炜、周慧:《中国北方地区黄牛起源的分子考古学研究》,《第四纪研究》2014年第34卷第1期,第166-172页。

蔡运章、梁晓景、张长森:《洛阳西工131号战国墓》,《文物》1994年第07期,第4-15+43页。

陈相龙、李志鹏、赵海涛:《河南偃师二里头遗址1号巨型坑祭祀遗迹出土动物的饲养方式》,《第四纪研究》2020年第40卷第2期,第407-417页。

陈星灿:《圣水牛是家养水牛吗?——考古学与图像学的考察》,见李永迪:《纪念殷墟发掘八十周年学术研讨会论文集》,第189-210页,台北:中央研究院历史语言研究所,2015年。

德日进、杨钟健:《安阳殷墟之哺乳动物群》,《中国古生物志(丙种第十二号第一册)》,1936年。

葛长荣、田允波:《云南瘤牛》,《黄牛杂志》1998年第2期,第14-19+26页。

何毓灵:《牛牲、牛尊与“牛人”》,《群言》2017年第4期,第40-43页。

河南省文物考古研究所编著:《郑州小双桥:1990-2000年考古发掘报告》,第720-723页,科学出版社,2012年。

黄万波:《西藏昌都卡若新石器时代遗址动物群》,《古脊椎动物与古人类》1980年第18卷2期,第163-167页。

李国强:《太牢考论》,见【法】马克、邓文宽、【法】吕敏主编:《古罗马和秦汉中国——风马牛不相及乎》,第151-195页,北京:中华书局,2011年。

李伊波、樊志民:《从汉代牛耕画像石分布看西汉铁犁牛耕的推广因素》,《农业考古》2018年第01期,第224-227页。

李永宪:《卡若遗址动物遗存与生业模式分析——横断山区史前农业观察之一》,《四川文物》2007年第5期,第50-56页。

李志鹏:《动物考古学与古代家养动物畜力开发的研究》,《中国文物报》2015年3月27日,第5版

李志鹏:《殷墟出土の動物遺存体から見た中国古代の家畜化》,见中岛经夫、槙林启介編:《水辺エコトーンにおける魚と人稲作起源論への新しい方法》,第117-140页,ふくろう出版,2014年。

刘莉、杨东亚、陈星灿:《中国家养水牛起源初探》,《考古学报》2006年第2期,第141-178页。

刘兴林:《牛耕起源和早期的牛耕》,《中国农史》2016年第35卷第2期,第29-38页。

吕鹏、宫希成:《祭牲礼制化的个案研究——何郢遗址动物考古学研究的新思考》,《南方文物》2016年第3期,第169-174页。

吕鹏:《考古遗址出土家养黄牛遗骸的判断标准》,见安徽省文物考古研究所、安徽省考古学会:《文物研究(第17辑)》,第269-293页,科学出版社,2010年。

吕鹏、袁靖、李志鹏:《再论中国家养黄牛的起源——商榷<中国东北地区全新世早期管理黄牛的形态学和基因学证据>一文》,《南方文物》2014年第3期,第48-59页。

吕鹏、袁靖:《河南柘城山台寺遗址出土动物遗骸研究报告》,见中国社会科学院考古研究所、美国哈佛大学皮保德博物馆:《豫东考古报告——“中国商丘地区早商文明探索”野外勘察与发掘》,第365-391页,北京:科学出版社,2017年。

吕鹏:《商人利用黄牛资源的动物考古学观察》,《考古》2015年第11期,第105-111页。

吕鹏:《试论中国家养黄牛的起源》,见河南省文物考古研究所:《动物考古(第1辑)》,第152-176页,北京:文物出版社,2010年。

吕鹏:《中国家养黄牛的起源及其在宗教仪式中的应用》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》2010年第20期,第57-62页。

马萧林:《关于中国骨器研究的几个问题》,《华夏考古》2010年第2期,第138-142页。

马萧林:《近十年中国骨器研究综述》,《中原文物》2018年第2期,第51-56页。

秦岭、曹艳朋:《平粮台古城遗迹发掘研究的重要成果(》,《人民日报》,2020-5-5,第8版。

青海省文物管理委员会、中国科学院考古研究所青海队:《青海都兰县诺木洪搭里他里哈遗址调查与试掘》,《考古学报》1963年第1期,第17-44+148-155页。

任乐乐、董广辉:《“六畜”的起源和传播历史》,《自然杂志》2016年第4期,第257-262页。

孙声如:《畜力的使用及其在农业史上的地位》,《中国农史》1988年第1期,第40-49页。

汤卓炜:《中国北方原始牛历史地理分布的再认识》,《农业考古》2020年第3期,第7-12页。

王娟、张居中:《圣水牛的家养/野生属性初步研究》,《南方文物》2011年第3期,第134-139页。

杨杰、王元林:《岭南地区家养黄牛起源问题初探》,《江汉考古》2012年第1期,第87-91页。

俞方洁:《滇文化瘤牛形象研究》,《民族艺术》2016年第3期,第72-81页。

岳洪彬、岳占伟:《关于商周马车轨距的思考》,见中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室编《三代考古(四)》,科学出版社,2011年。

张增祺:《晋宁石寨山》,昆明:云南美术出版社,1998年。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所《中国脊椎动物化石手册》编写组:《中国脊椎动物化石手册》第610-620页,北京:科学出版社,1979年。

中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,第162页,北京:文物出版社,1980年。

中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1986-1987年安阳花园庄南地发掘报告》,《考古学报》,1992年第1期。

中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《2008年河南安阳殷墟刘家庄北地发掘简报》,《考古》,2009年第7期

中国社会科学院考古研究所编著:《偃师商城(第一卷)》,第500页,科学出版社,2013年。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师市二里头遗址宫城及宫殿区外围道路的勘察与发掘》,《考古》2004年第11期。

中国社会科学院考古研究所甘青工作队:《甘肃武山傅家门史前文化遗址发掘简报》,《考古》1995年第4期,第289-296+304+385页。

周本雄:《曲贡遗址的动物遗存》,见中国社会科学院考古研究所、西藏自治区文物局:《拉萨曲贡》,第237-243页,北京:中国大百科全书出版社,1999年。

《中国牛品种志》编写组:《中国牛品种志》第1-7页,上海:上海科学技术出版社,1986年。

【美】博凯龄:《中国新石器时代晚期动物利用的变化个案探究——山西省龙山时代晚期陶寺遗址的动物研究》,见中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室:《三代考古(四)》,第129-182页,北京:科学出版社,2011年。

【美】卡炊卡. 雷哈特著、孙涵龙译、陈星灿校:《偃师商城的仪式宴飨与权力获得(一)》,《南方文物》2018年第3期,第260-265+255页。

【日】冈村秀典:《商代的动物牺牲》,见中国社会科学院考古研究所:《考古学集刊(第15集)》,第216-239页,北京:文物出版社,2004年。

Brunson, K., et al. (2016). "New insights into the origins of oracle bone divination: Ancient DNA from Late Neolithic Chinese bovines." Journal of Archaeological science 74: 35-44.

Cai, D., N. Zhang, S. Zhu, Q. Chen, L. Wang, X. Zhao, X. Ma, T. C. A. Royle, H. Zhou and D. Y. Yang (2018). "Ancient DNA reveals evidence of abundant aurochs (Bos primigenius) in Neolithic Northeast China." Journal of Archaeological Science 98: 72-80.

Cai, D., Y. Sun, Z. Tang, S. Hu, W. Li, X. Zhao, H. Xiang and H. Zhou (2014). "The origins of Chinese domestic cattle as revealed by ancient DNA analysis." Journal of Archaeological science 41(0): 423-434.

Helmer, D., L. Gourichon, H. Monchot, J. Peters and M. S. Seguí (2005). Identifying early domestic cattle from Pre-Pottery Neolithic sites on the Middle Euphrates using sexual dimorphism. The first steps of animal domestication. J.-D. Vigne, J. Peters and D. Helmer. Oxford, Oxford books: 86-95.

Hongo, H., J. Pearson, B. ?ksüz and G. Ilgezdi (2009). "The Process of Ungulate Domestication at ?ay?nü, Southeastern Turkey: A Multidisciplinary Approach focusing on Bos sp. and Cervus elaphus." Anthropozoologica 44(1): 63-78.

Lei, C. Z., H. Chen, H. C. Zhang, X. Cai, R. Y. Liu, L. Y. Luo, C. F. Wang, W. Zhang, Q. L. Ge, R. F. Zhang, X. Y. Lan and W. B. Sun (2006). "Origin and phylogeographical structure of Chinese cattle." Animal Genetics 37(6): 579-582.

Meadow, R. H. (1984). Animal domestication in the Middle East: A view from the eastern margin. Animals and archaeology: 3 Early herders and their flocks. J. Clutton-Brock and C. Grigson. Oxford, BAR International Series 202: 309-337.

Meadow, R. H. (1996). The origins and spread of agriculture and pastoralism in northwestern South Asia. The origins and spread of agriculture and pastoralism in Eurasia. D. R. Harris. London, UCL Press: 390-412.

Patel, A. K. and R. Meadow (1998). "The exploitation of wild and domestic water buffalo in prehistoric northwestern South Asia." Archaeozoology of the Near East III: 180-199.

Peng, L., K. BRUNSON, Y. Jing and L. Zhipeng (2017). "Zooarchaeological and Genetic Evidence for the Origins of Domestic Cattle in Ancient China." Asian Perspectives 56(1): 92-120.

Peters, J., A. V. D. Driesch, D. Helmer and M. S. Segui (1999). "Early Animal Husbandry in the Northern Levant." Paléorient 25(2): 27-48.

Xianglong, C., F. Yanming, H. Yaowu, H. Yanfeng, L. Peng, Y. Jing, S. Guoding, B. T. Fuller and M. P. Richards (2015). "Isotopic reconstruction of the late Longshan period (ca. 4200–3900 BP) dietary complexity before the onset of state‐level societies at the Wadian site in the Ying River Valley, Central Plains, China." International Journal of Osteoarchaeology: n/a-n/a.

Yang, D., L. Liu, X. Chen and C. F. Speller (2008). "Wild or domesticated: DNA analysis of ancient water buffalo remains from north China." Journal of Archaeological Science 35(10): 2778-2785.

Yang, Y. (2014). "Ancient cheese found with mummies." Nature 507(7490): 10.

Yang, Y., A. Shevchenko, A. Knaust, I. Abuduresule, W. Li, X. Hu, C. Wang and A. Shevchenko (2014). "Proteomics evidence for kefir dairy in Early Bronze Age China." Journal of Archaeological Science 45: 178-186.

(图文转自:“爱考古”公众号)