古乐“常”说 |考古学视野当中的中国古代乐制和乐理的起源

每逢春节各大商场里都会播放喜庆的歌曲,不是恭喜大家发财,就是恭祝大家好运来。

平日里,我们的生活似乎也被音乐所包围。打开手机,各种音乐平台和音乐软件都是我们最常用的app。各种各样的音乐在不同的场所,通过不同的设备和方式流入我们的耳朵里。音乐成为了我们生活中最重要的部分之一。

那么,在古代,音乐是否也如现在这般普遍流行呢?古人的音乐生活又是怎样的情景呢?

好奇宝宝们,请带上你们的好奇心,一起进入今天的“考古大揭秘”,听常老师“古乐常说”。

常怀颖

北京大学考古文博学院博士

中国社会科学院考古研究所副研究员

夏商周考古研究室副主任

先后参加了重庆云阳李家坝、四川成都金沙遗址群、河南安阳殷墟孝民屯、山西曲沃北赵晋侯墓地、河北临城补要村、河北行唐故郡等遗址的发掘;北京大学藏秦汉简牍室内发掘工作。

曾参加山西曲沃北赵晋侯墓地、陕西韩城梁带村芮国墓地、湖北随州叶家山与文峰塔曾国墓地出土青铜器范铸工艺的整理与研究工作。

主要从事夏商周考古、中国考古学史及铜器范铸工艺研究。

我是社科院考古所的常怀颖。今天和大家一起来聊聊古代音乐的问题——《考古学视野当中的中国古代乐制和乐理的起源》。讨论音乐是如何在国家制度和礼仪制度层面发挥作用的。

01

子曰禮云禮云玉帛云乎哉

樂云樂云鐘鼓云乎哉

在上古的时候,礼仪是体现在不同的生活层面中的,最主要的两个表现方式一是人的穿着,另一个就是音乐。“玉帛”指衣服和配饰,乐器提到的是钟和鼓。所以从中国古代的物质文化来看,我们说到礼仪制度的等级区分或者构建的时候,会提到青铜器鼎、簋、爵等礼器来体现人群的差别,其实在乐器上的表达也是同样的明显。从古至今,国家或者宗教举行重大仪式的时候都会演奏相应的音乐。

“礼”

“乐”

在同一个礼仪的认知区中,不同地区、不同民族、不同阶层的人都会使用同样的音乐。比如现在的祭孔仪式,下左图是韩国的孔庙祭孔仪式中音乐演奏的场景,下右图是曲阜孔庙根据传承和文献记载的祭孔的音乐所进行的祭孔仪式,虽然是在不同的国家,对于同样的祭孔活动,使用的音乐方式、乐器甚至乐队的排列组合都是非常相似的。

祭孔仪式

“礼失而求诸野”,当原来礼仪发生区的核心区某种礼仪淡化之后,被这个礼仪所影响或者接纳了这个礼仪的其他区域可能仍然很好地保持了该礼仪的运行方式,在音乐上也是有体现的。

宗教的音乐比如道教的音乐里经常有斋醮这种仪式,可繁可简,最繁复的如罗天大醮,简单的如一些小的道观里可能只选择箫、笛、笙这几样乐器演奏。我们可以看到在宗教音乐的演奏过程中,也是必须有一定的规范去约束它的。“音乐的规范”这是我们今天要讨论的一个核心的问题。

庙堂之外,民间音乐也是有一套自身发展逻辑和发展规范的。下面的三张照片是维吾尔族人民的音乐演奏,在不同的场合有不同的曲调和曲目。劳动人民在劳动的时候也有很多特定的音乐,比如有船工的船工号子,有南泥湾开荒时候的开荒歌,在西藏地区,打夯土的时候,当地叫打阿噶,人们一边唱着特定的曲调,一边根据节奏打夯锤。这些活动实际上都是人们在劳动生活中逐渐总结和发展出来的对音乐的一种理解。

日常生活当中不同的生活场景,不同的生活目的,其实也会有它相应的音乐的表达形式。我国幅员辽阔,各个地区的婚礼、葬礼,少数民族地区的山歌会等都会用到音乐的形式,我们看到从曲目、乐队、乐器组成等方面的不同体现了南北西东各自的特色。

民间音乐发展到一定的阶段之后,它会有一定的程式化的表现。比如京剧和昆曲的曲牌,词可以换,曲调是完全相同的。这些曲牌在发展的原初阶段,实际就是民间音乐,它发展到一定的阶段后,就形成了一套自身的范式,进而它会形成一个艺术形式,为官方所认可。

这就是音乐在音乐史上发展的过程,这个过程当中我们需要注意的一点是,无论在官方还是在民间,它会陆续把一些民间思维方式形而上认可的东西构建成一种制度。这种制度有的时候是表现在人间的,有的时候是表现在宗教形式当中的。大家去汉传佛教的寺院时,一进山门,左、右手两边会有四大天王,其中持国天王手里弹着琵琶,这一定是汉地的群众在接受了西域传过来的琵琶之后,把它附加到佛教的神谱当中,让神去演奏这种的乐器,这实际上就是由生活到形而上,最后又推到宗教里去的例子。

大同善化寺持国天王

大同华严寺持国天王

这就表现出一套在宗教礼仪当中也是有音乐的制度或者音乐的规范程式的这样的发展过程。在敦煌壁画中、在石窟寺中,仙女或者飞天手里也是拿着不同的乐器,同理,这样的表现形式一定不会超越于当时的现实社会,它一定是现实世界的投射。在现实世界当中的音乐行为、音乐现象就成了我们在音乐史或者说考古学研究音乐时利用的物质文化材料。

敦煌壁画

于是音乐史就分出了最主要的四个分支学科:乐谱与乐律学,古乐的图像学,古乐的器物学,音乐的声学。

02

今天我要谈论的问题是:到底什么时候我们开始把音乐变成一种制度或者礼仪的一部分?

传世的文献材料中主要有以下四种不同的说法:

有音乐史学者是以考古材料为准,但是他们的取向存在区别。有的学者认为在新石器时代或者旧石器时代只要发现了乐器,就意味着乐器成为了礼的一部分。有的学者认为不能这么说,他们认为不能因为发现了一件骨笛,就代表当时已经有了乐器的礼仪,所以他们之间的学术观点的分歧是比较大的。

那么考古学的学者大概分作两派意见,一派意见认为是从龙山时期开始把音乐或者乐器纳入了社会生活的秩序和等级构建层面,形成了乐器的礼仪和制度,或说是音乐的礼仪和制度。因为在山西襄汾陶寺遗址的高等级墓葬既出土了磬又出土了鼓,它们不是日常生活经常能够见到的乐器,所以他们认为在那个时候音乐就已经进入了礼制。

另一派则认为现在能够看到的考古材料从殷墟(商朝晚期)往后说可能更符合实际的情况,证据更充足一些。我个人持这一种观点。我会向大家来论证这个问题。

首先做一点小科普,从新石器时期开始,我们从考古材料中最早能看到什么乐器,一直到殷墟时期,我们逐渐能够看到的乐器有哪些门类?

这张表上是从距今8000年左右,即考古材料证实有乐器存在的时期开始,看到乐器只有三种:骨笛、 骨哨,还有陶埙。有一个现象需要注意,这些乐器都是石头、陶或骨头做的。其他的乐器去哪了?

我可以说在这个时代,一定还有其他的有机质的乐器。因为有机质很难保存下来的原因我们没有发现它们,并不代表说没有这些乐器。

从音乐的发声学来讲,有了骨头做的笛子,一定会有用竹木做的笛子。还有弹拨类的乐器,比如各种各样的琴、瑟等,这些乐器的材质也是有机质的,它发声的声腔、琴箱、共鸣箱必须是有机质的材料(如竹、木等)。这些材料很容易腐烂,如果随葬在墓葬当中,可能我们只会在考古简报或者考古发掘记录中写“发现一段朽坏的木头”,其实这一段木头很可能是墓主人带着他心爱的琴一起下葬,只不过现在我们无法证明。能够发现的基本上都是无机质材质的乐器。

首先是用鸟兽的骨头做的吹响类乐器和弹拨类乐器。

笛 最著名的、最早的笛子是河南舞阳贾湖骨笛,在国家博物馆、河南省博物院都有陈列。

贾湖骨笛

口弦 它是弹拨类的乐器,不是靠人的吹气吐气发声,而是弹拨,这类东西在新石器时代数量也是比较多的。

石峁口弦

埙 埙出现时间是很早的,至少我们在仰韶时期遗存就已经发现了很多埙。埙有一个发展历程,最早期的埙一般都是两孔或者三孔的,它吹奏的音、音阶和音调都是比较受限制的。下图为早期的埙(从左至右分别为“姜寨陶埙”、“垣曲古城陶埙”、“潍坊姚官庄陶埙”)。

陶埙

哨 和埙同类的还有用陶做的各种的哨,这种哨子有像羊、狗等各种小动物的,也有像小人的,均有过出土。著名的河姆渡遗址还出土了大量的骨哨。

陶哨

秦安堡子坪陶哨

酒泉干骨崖陶哨

河姆渡骨哨

号角 陶制的号角,既然能做出像牛角的号角,我们认为一定存在有机质的,用真正的牛角做成的号角作为乐器存在。

号角

莒县陵阳河出土

华县井家堡出土

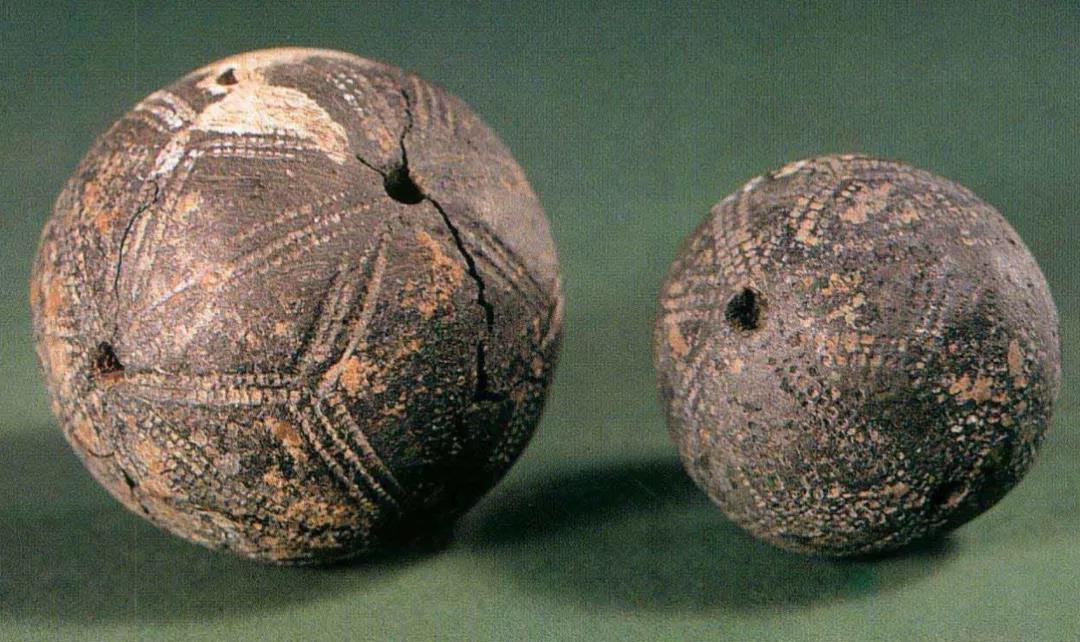

摇响器 我们看到在新石器时代,中国有很多形态各异的摇响器,腔内放一个小石子或者果核,摇动时发出响声。这些摇响器有像铜锣烧的,还有葫芦状的、手提包状的、饺子状的摇响器都是有出土的,而且时代都比较偏早。

摇响器

黄冈牛角山出土

京山朱家嘴出土

除此之外,新石器时期还有一种乐器出现相对晚一点,但是它的意义重大,这就是铃。

铃 铃和其他乐器发声的方式不太一样。首先它需要有一个半悬空的铃舌摇动,而共鸣的空间又不像埙或摇响器那样是一个封闭的空间,它是半封闭的状态,所以它的声音是比较清脆的。铃舌有木质的、石质的、陶的,不同的材质的铃舌和陶制的铃体碰撞会发出不同的声音,这是时代比较偏晚才有的。

铃

天门石家河陶铃

长安斗门镇陶铃

最后要说两样特别重要的乐器:鼓和磬,数量发现比较少。

鼓 鼓是一种击打类的乐器。我们现在看到的情况,还有鼓面是不蒙皮子的简化的鼓。《廉颇蔺相如列传》中蔺相如请秦王击缶,缶就是像瓦盆一样的乐器。击缶就像是拍鼓,但真正的鼓它一定要有体腔,外头蒙上皮子,击打皮面时体腔共鸣发出声音。因此鼓做起来是非常困难的,首先要保证它的发声要科学,其次它要有合适的皮子,蒙上之后要把皮子绷紧,还不能把陶制的体腔崩坏了,这在当时是高难度的手工艺。所以我们现在发现的新石器时期的鼓出现比较晚,而且都是在比较高等级的贵族墓中才有。

鼓

泰安大汶口出土

永登乐山坪出土

内乡朱岗出土

磬 石磬,它是悬挂起来敲击的。现在我们看到一般都是在龙山时期以后才出现的,而且它的形态相对来说是比较固定。

磬

禹州阎砦石磬

榆中马家屲石磬

陶寺遗址 在中原地区的山西西南部,临汾盆地里有一个著名的陶寺遗址,遗址的年代已经进入了比夏代稍微早一点的阶段(距今约4300-3900年),有学者认为这个遗址开始有了乐器的礼仪和乐器的制度,因为在陶寺遗址中出土了各种各样重要的乐器,比较大的石磬、陶铃,还有中原地区最早的金属空腔的器物——铜铃,还有两种形态的鼓,有陶鼓和鼓面蒙鳄鱼皮的鼍鼓。

陶寺遗址乐器数量较少,但其中具有身份区分意义的乐器仅见于大墓

因此大家认为陶寺既然有这么多的不同种类的乐器,又有高等级的王级的墓葬,很多重要的乐器出现在王墓里,是不是意味着在陶寺时代已经形成了乐器的礼仪或者身份区分的标准:只有王才能使用这样的乐器。

那么在陶寺时期这些乐器是不是真的很普及?但凡是大型的墓葬就都有这些乐器随葬吗?还是只是偶然有某几座墓葬里才会出现?

实际上陶寺遗址的这些乐器是集中出现在几个极特殊的墓葬中的,我认为这并没有形成陶寺社会中被认可、被传承、被继承的国家性行为,它应该还不是一种乐器的制度,它只是反映了墓主身份地位不一样,因此体现在随葬的乐器上会有区别而已,这是我的理解。

二里头遗址 比陶寺遗址晚一些的是二里头时期,二里头遗址相当于夏时期的都城,在考古发掘过程中也发现了很多乐器,和陶寺遗址的情况类似,但种类不如陶寺遗址丰富。在二里头遗址中,我们看到有铃有埙有磬。和陶寺遗址有些区别,它们没有集中出土在同一个墓葬当中,我们看不出来乐器在二里头遗址当中通过墓葬反映出来的人群阶层区分中起着什么样的作用,发挥着什么样的意义。

二里头遗址出土的著名的绿松石龙,在绿松石龙的中部有铜铃,玉质的铃舌,这至少可以证明这件乐器或说是发声的响器,但未必是作为音乐用途下葬的,更可能代表一定的宗教和礼仪用途,只是它能够发声而已。

二里头遗址有乐器,但未必有乐制

所以我要说的是,无论是有那么多种类乐器的新石器时期,包括大型王墓出土有特殊乐器的陶寺遗址,还是已经处于早期国家阶段的二里头遗址,乐器所反映出来的礼仪或者制度实际上还没有被建立起来,真正建立起来可能要等到更晚的时期。

03

从理论上来看,传统文献和考古学者所依赖的材料有差异,研究对象也不同,对于乐器何时进入到了礼仪制度中,参与到礼仪制度的构建行为当中去的问题,这里出现四个悖论:

1. 当音乐具有祭祀功能,或者说它在信仰活动中使用的时候,是不是就意味着形成了制度?萨满教的萨满在进行跳神仪式的时候,会拿着神鼓,穿上腰铃随着一定的节奏和旋律跳大神,那么这个旋律是不是制度?我们认为神鼓和腰铃在萨满手中只是通神的器物,鼓语和铃语只是通神的媒介。

2. 史前音乐有仪式性是不是就等同于有了乐制和乐礼?我们通过许多民族志的材料发现在原始部落或者相对后进的、封闭的人群,他们有围着篝火唱歌跳舞的习俗,或是人去世以后会唱固定的哀伤的歌曲,歌词是现填的,是关于死者的生平。这些习俗带有一定的仪式性,但是这种仪式性并不等同于音乐在这个族群或部落就已经具备了仪式或者说是礼仪。

3. 我们发现过很多岩画、地画等史前的图像,那么这些图像能不能反映乐制?这件彩陶盆上面画有一圈人手拉着手在一起跳舞,和现在藏族或者羌族跳的锅庄舞一样,那么这样的行为是不是等同于它有乐制呢?

在我看来这件文物能够告诉大家很多信息,上面有两组小人,一边11个人一边13个人在跳舞,表现的是音乐在当时的社会中已经有了一定的群众基础,或者是比较广泛性的行为,但这种行为并不能够直接指向在这样的社会当中就一定有这样的制度。

青海同德宗日墓地彩陶盆

4. 个别地区个别人群使用过的个别种类的乐器,它是不是能够代表制度化的音乐礼仪的表现呢?比如舞阳贾湖裴李岗时期的墓葬中出土了有三十几把笛子, 是不是有了这些骨笛的出现,就可以说在裴李岗时代有了乐器的制度或者音乐的制度呢?

似乎也未必,因为在同时期的裴李岗文化的其他墓地墓葬中,基本上看不到这种骨笛。极端一点来说,舞阳贾湖墓地中埋藏的这些人群可能是乐户或者民间艺人,他有这门手艺,或是大家喜欢吹奏笛子而已。如果是这样,我们就不能说它代表了在裴李岗文化阶段已经开始有了以笛子为代表的乐器和音乐的制度。

在我看来,音乐制度起源的研究中有三个困难:

1.有音乐行为不等同于乐制已经构建了。有了音乐更不等同于乐礼已经被构建出来,已经被社会广泛地接纳了。

2. 我们使用文献的时候是有一定困难的。因为文献记载不等同于实际发生的历史事件,所以我们还要去考证文献和文本产生的背景和流传的过程,是否刻意强调或者隐去一些事情。因此在文献使用的时候对乐制的研究也需要谨慎处理。

3. 音乐或者说考古背景认知的一个困难。由于考古资料的年代、埋藏的环境、文化的属性,这都是我们研究音乐问题的时候需要考虑的,而且还需要注意“礼仪”二字虽然是连在一起用,但是“礼”和“仪”其实并不相同,“礼”不等同于“仪”,它只是有连带关系的两个部分。

因为“礼”对应的“仪”是多元的。比方说,婚礼就是用一定规范规定的礼仪制度对婚姻的要求和约束,婚礼在表现形式上有不同的仪式,这就是“礼”和“仪”的关联。

在后来的文献追溯中,经常会把不同的仪式追溯到某一个对礼仪制度构建的文本形成的时代,似乎礼仪只有周公制礼作乐一个源头,实际上我们通过物质文化遗存的表现,可以清晰地看到一个现象:中国进入阶级社会以后,不同的时代都是有“礼”的,但是“礼”的内容结构、内涵表现和外在的物化形式“仪”,因人、因时、因地而不一样。

子曰“殷因于夏礼所损益可知也”,孔子知道在商代,有一些礼仪制度是从夏代传承下来的,同时有一些礼仪制度被殷人扬弃,周代亦是如此。

所以在当今中国社会中仍然保存了许多古代中国社会的“礼”的遗存。因此归结到一个核心问题上来看,对于考古学来说,什么是礼?

04

对于“什么是礼”这个问题,我认为有如下五条标准:

1. 既然是礼仪,就需要有社会阶层划分的社会背景。如果没有阶级和人群的等级区分,“礼”是不可能出现的,因为大家都一样,就没有行“礼”的必要了。

2. 要有形而上的意识形态的某种认知的差别,即一定要在观念上形成某种固化的认识态度,才会有“礼”形成的意识形态的背景。

3. 它必须要有可重复的规律性存在。如舞阳贾湖的骨笛,出了舞阳贾湖这个地域骨笛就非常少见,且并非如此频繁出现,没有可以重复验证的规律性例证出现,就不能断定已经形成了制度,它可能只是基于某种特殊的社会状态的一种表现。

4. 它要有适用人群或者空间范围,如果只是在个别墓葬出现,肯定还不是礼。只有在一定的空间范围、特定的人群、相同的阶层、相同的性别中不断重复,有相似性的规律,我们才能够说形成了礼。

5. 就乐礼来说,还需有比较固定的乐器种类和组合规律。比如戏曲演奏中,观众的右手边是乐队所在的位置,它有一定的程式和规模,有基本的乐器种类的组合,在此基础上可以有增加,单就一件乐器是无法认定形成了礼。

本期“古乐常说”我们就暂且先谈到这里。

在下一期中,我会通过安阳殷墟出土的四种主要乐器来阐述为什么我认为从商代晚期才开始了乐礼的构建。

(图文转自:“爱考古”公众号)