杨泓:响堂山石窟随想

三十五年以后,我再次来到位于河北邯郸市峰峰矿区的北响堂山。响堂山山景依旧,只是树木较前增加许多,郁郁葱葱,平添几多生趣。登山道路也进行过修整,汽车已能驶达山腰的常乐寺废址。

记得过去废址地旁本是一片空旷,仅有石窟保管所孤零零的一座小院,现在它的四周增添了许多建筑,颇显热闹,不过寺院的废址却较前更显颓残,寺址内那座九级八角古塔,虽然还屹立在原处,但是顶上的几层塌残更甚,再也无法攀登,如不进行大修,坍塌的噩运恐难避免。

从常乐寺遗址远眺北响堂山石窟

看到这座危塔,顿感凄凉,不禁忆及三十五年前与该塔有关的几段往事。

1957 年,北京大学历史系五三级考古专业同学,赴河北邯郸进行考古实习。12 月初,我和刘勋、孙国璋在宿白先生指导下去响堂山石窟,同去的教师还有赵思训和刘慧达两位。先到南响堂山,进行勘察测绘,然后转往北响堂山。因保管所的老柴告诉宿白先生,在去北响堂山途中有一处小石窟,当地老乡称为“洞窖”﹙“洞”老乡读为“墩”音﹚,他曾去调查过,并拍了照片,可惜照片颇为模糊,仅依稀可见窟门两侧有些雕刻,故此宿先生决定赴北响堂山时顺路去调查一下。

当日吃过午饭,由刘慧达先生与孙国璋二位女士随行李车取道大路先去北响堂山,宿白先生、赵思训先生与我和刘勋由老柴引路,步行由山间小路先去看“洞窖”,然后去北响堂山与刘先生二位会合。走了约一小时,远远望见半山腰有一处洞门,但无路可循,只得拨开荆棘野草漫山上攀。虽已初冬,但大家都累得大汗淋漓,好不容易登至窟口,向内探视,石窟内造像早已被损毁,只有近人泥塑一尊,供乡人求子孙拜奉。窟门外雕刻系唐代雕造,但已漫漶不清。

此时诸人已登至窟口,仅宿先生落后于半山间处,原因是足下皮鞋不宜登山之故。目睹此残毁之小型石窟,大家兴趣索然。此时老柴又说,前方不远处山脊上,尚存唐末农民起义军遗迹一处,方又引起大家的兴味。

由于宿先生皮鞋不宜登山,老柴又出一妙计,建议将他的布鞋脱一只换给宿先生,两位各一足踏皮鞋,一足穿布鞋,就解脱了皮鞋难行山路之苦。鞋子换好后,大家又欣然上路。此时兴发,我随口凑了一首打油诗,调寄西江月:

淋漓汗水倾盆,咻咻喘息牛吼。

“洞窖”原来是破窑,革布竟然成偶。

又走了个把小时,到了老柴所说的起义军遗迹,原来只是山石上凿刻的一道凹槽,两侧各有一个圆孔,或许是一处石碓残迹,但也无法辨明其时代。看了以后,大家又一次感到兴趣索然。眼看天色已近黄昏,山脊上荒无人烟,山下树丛已朦胧于暮霭之中,却遙望不见北响堂石窟,于是催促老柴快引路前行,争取天黑前赶到北响堂保管所。

又走了一程,天色更晚,大家忆起方才老柴曾讲过山中有狼之事,更加情急,偏偏老柴又辨不出该走何路,越急越寻不到路,一行人徬徨行于山脊上。天已黑,人更急。偶遇一孤立的农舍,老柴前去探询,仍不得要领。大家再无心说笑,默然匆匆前行,又都心中无数。

宿白先生嘱咐大家,去北响堂山最易寻的目标应是常乐寺塔,要注意观察,见到塔就可达到目的地。突然,一人惊喜地大呼:“山腰处看到塔了!”众人一齐望去,黑黝黝的丛莽中确实矗立着一座高塔,它的轮廓凸显于夜空之中,平静而安详,却又端庄伟丽。看到它,心中涌出一股难以说出的情感,那动荡不安的急烦心情一扫而光。

这是我生平第一次见到常乐寺塔,它指引我们踏破迷津,解脱困境,顺利抵达在它近旁的北响堂山石窟保管所。看来世间诸事或如佛家所说:“有缘相聚”。人与人,人与物,相聚自是有缘,缘尽则散,亦是常情。由此说来,此番也是人塔有缘吧!

1957年宿季庚先生带领五三级考古班学生勘测响堂山石窟

(右4.宿先生、右1.孙国璋、右2.刘慧达、左1.刘勋、左2.作者)

当晚我们在常乐寺废址旁的石窟保管所住下,也是那处保管所建成后最早的居住者。因为房屋建成后,当时周边无其他建筑,且不通水电,远离山下乡村约一里左右,保管员怕狼,仍住在村中,这里本无人居。

第二天,我们就开始了对北响堂山石窟群的纪录和测绘工作。响堂山石窟是一座创建于北齐时的重要佛教石窟寺,地当晋阳(今山西太原)至邺都(今河北省临漳县境内)之间的主要交通道上,共有三组石窟,南响堂石窟共有七座洞窟,北响堂石窟也有七座洞窟,小响堂石窟(水浴寺石窟)现存两座洞窟。三处的主要洞窟和龛像都创建于北齐时期,其中又以北响堂的三座大型洞窟规制尤为宏伟,刻工精湛,是北齐石窟艺术最高水平的代表作品。

北侧和居中两座大窟的外檐原雕出檐柱和屋檐,其上崖面又雕出巨大的覆钵顶和山花塔刹,虽多已残毁,或被后世修砌的石券等遮蔽,但仔细审视仍可窥明原窟形貌,是模拟覆钵顶佛塔的塔形佛窟。窟内都凿有巨大的中心塔柱,正面和左右各开大龛,雕刻佛像,洞窟内空间又以北侧大窟最大,面阔超过12 米,两侧壁和前壁、后壁的两侧,都雕出装饰华美的佛状佛龛,更显庄严而富丽。这些大窟,都是北齐皇室所创建。

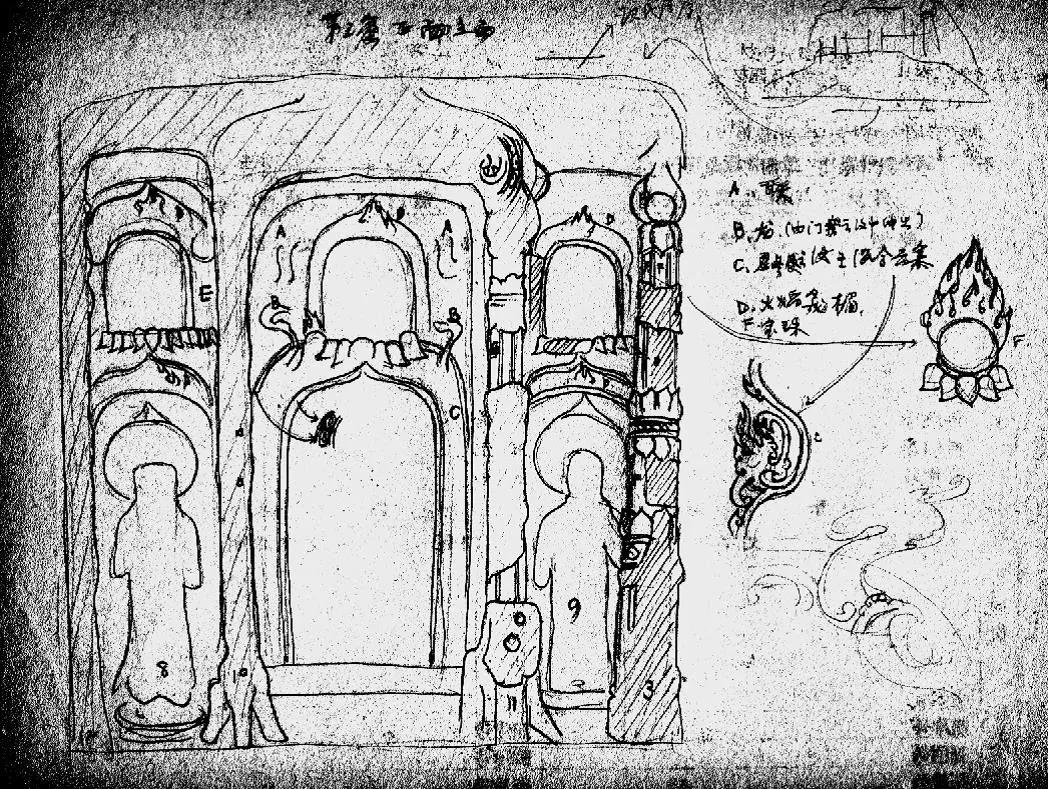

北响堂山中洞外貌正面示意图

(作者1957年在宿季庚先生指导下所作笔记)

测绘了北响堂诸窟以后,在12 月12 日转至常乐寺废址,测绘那里遗存的石经幢和砖塔。石经幢有两座,都是宋代所建,一件建于建隆三年,另一座建于乾德三年。除实测绘图外,我还画了一些素描,至今留存在我的速写本中。测绘砖塔时,我才得以仔细观赏它的艺术造型。

砖塔年久失修,塔刹已无存,最顶两层也坍毁较甚,不过下面的七层保存尚好。登塔的阶梯虽损毁过甚,尚勉强可以攀登,只是有些地需手足并用,贴壁爬攀。

宿白先生怕我们攀登出危险,严令不许登塔。不过当时少年气盛,还是偷偷爬了上去,三位同学中一位是女士,一位身躯颇胖,自然登塔非我莫属。爬了一半心里颇有些害怕,勉强登至五层,阶梯更残,每攀一级,都感觉塔体似平微微晃动,顿生恐怖之感,想下去而欲罢不能,这时又想起那天夜间初睹塔影的兴奋情景,也许是人塔有缘,反觉得每一踏步产生的晃动,竟与自己攀登的节奏合拍,心中顿安,竟然攀至第七层,向上张望,最上两层已坍毁,塔已无顶,可以直透苍穹,阳光射入,满目光明。

探身于塔门向下张望,塔下的同学为我拍了一张照片。

目的已达,心愿已了,欣然地下塔,但向下走比向上攀登还感艰难,到得塔下,满身尘土,满面污垢,然后挨了宿白先生一顿训,因为没有遵从师命。今日回想,当时登塔的豪情,现在是再也无力抒发,那时未出意外,或许真是人、塔有缘吧!

“缘分”或许与“偶然性”有些联系。南响堂山北齐原雕崖面的再现,恰也是出于并未充分科学论证就冒然施工的结果。

1985年,发现南响堂山第6、7窟顶部挡土墙即将坍塌,危及到石刻安全,本也是进行抢修,但主持人发现第七 窟的窟顶瓦垄和正脊保存完好,于是决定拆除清代建于石窟顶上的七间靠山阁,又拆掉明清时于第1、2 窟前的石构券洞,结果把北齐时原雕崖西全部揭露出来。原来这里的洞窟,本是模拟覆钵顶佛塔的塔形佛窟,于是恢复了窟前雕凿的檐柱、仿瓦檐及覆钵顶的原貌。此外,从第2窟前壁又揭露出分刻洞窟两侧的隋碑。

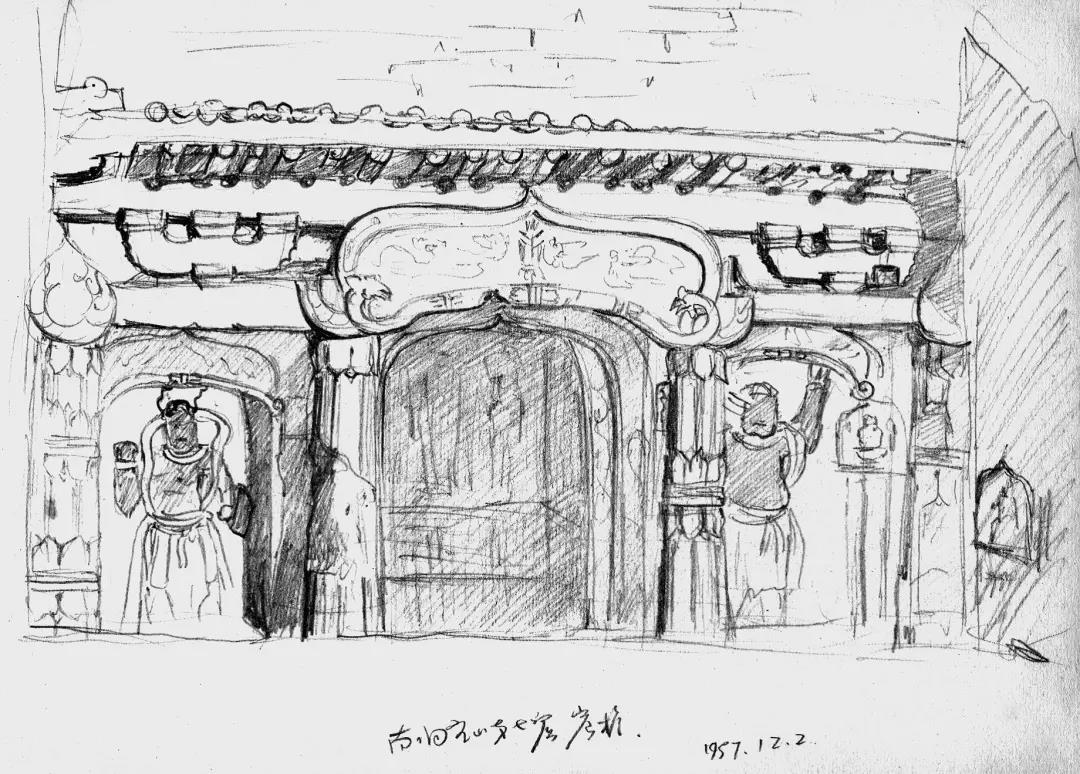

南响堂山第7窟外貌速写

(作者1957年速写,当时窟顶覆钵尚被后期建筑遮掩)

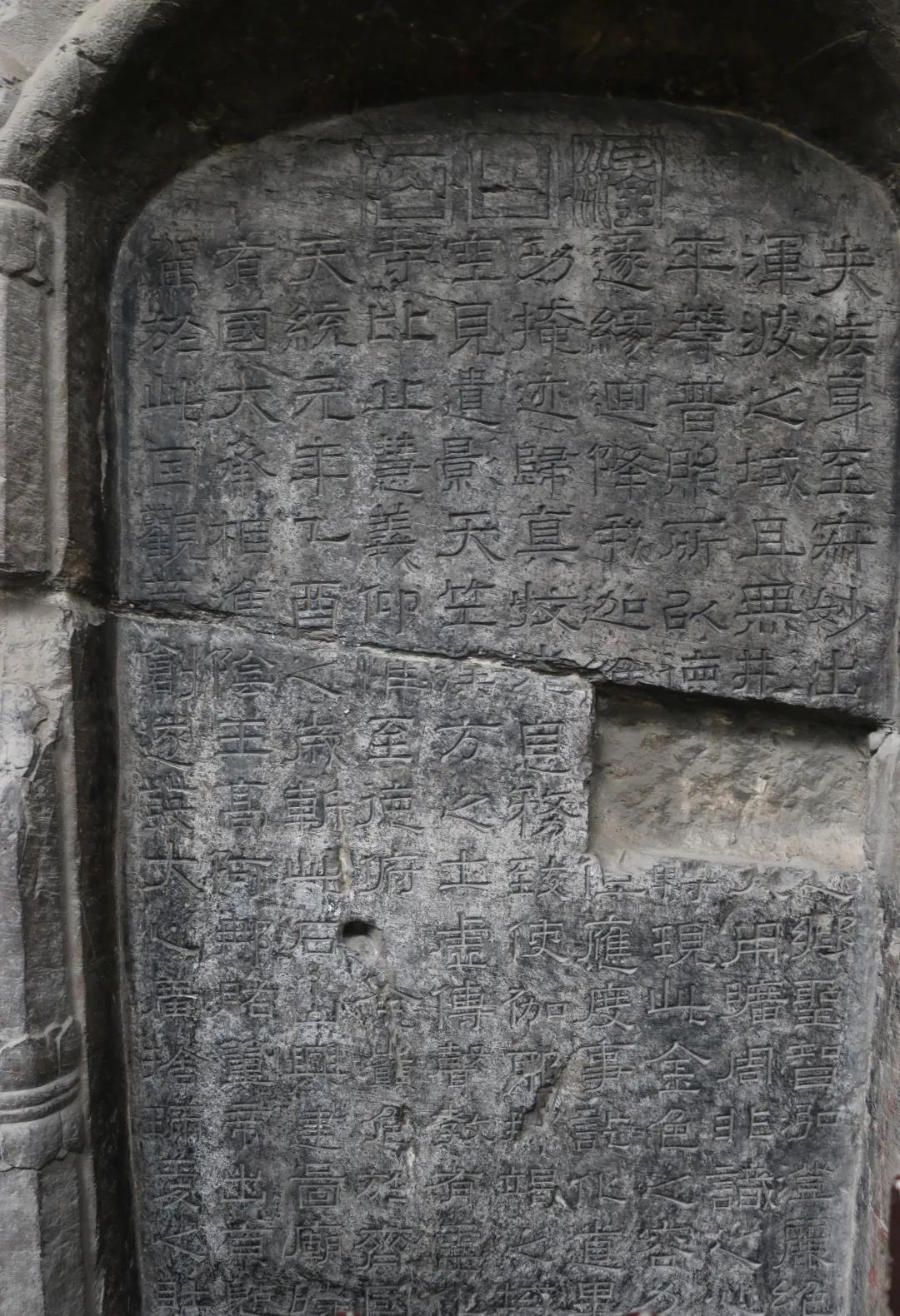

南响堂山“滏山石窟之碑”

由《滏山石窟之碑》所记,知石窟由北齐天统元年(565年)灵化寺僧慧义兴凿,后大丞相淮阴王高阿那肱捨财助修,功成于北周武帝东併齐地以前,从而解决了过去多年弄不清的南响堂山石窟开创年代问题。

正是这些重要的发现,促使我萌发了再访响堂山石窟的念头。这一念头在1992 年终于实现了,经过三十五年我再次来到响堂山,同行的有文物编辑部的姚涌彬先生、李力女士和河南省古建所的几位先生。这次也是先访南响堂,再去北响堂,重睹常乐寺古塔。

第二次访响堂山石窟至今,又过了三年,第一次同行诸位中刘慧达先生早已仙逝,第二次同行的诸位中姚涌彬先生又已仙逝,实感人世沧桑,谨祈二位先生冥福。

每忆及此,常乐寺塔影似及浮现眼前,想来今日它的面貌会更为颓残,希望它不要倒塌。(本文写于1995 年。原应台湾南海印经会高仰崇之约,发表于《清福集——北长街二十七号》135~142 页,台湾如闻出版社,1997 年。现又过了二十三年,当年指导实习的宿季庚先生又已仙逝,故捡出此文,以示怀念。)

(图文转自:“三联学术通讯”公众号)