漫话北魏影塑艺术:从考古标本到石窟遗迹

北魏洛阳永宁寺遗址的正式发掘报告出版后,特别是在更早的北魏平城时代的佛寺塔基遗址的清理中,已发现有影塑标本,例如山西大同的思远佛图遗址和辽宁朝阳辽塔下压的思燕佛图遗址。这些考古发现使我们了解,自北魏平城时期到北魏洛阳时期,在佛寺中影塑艺术流行的大致情况。因此,现在有可能也有必要进一步漫话北魏影塑艺术。本文依据目前所能获得的考古发掘标本以及河西地区石窟寺中残存的遗迹,勾画出北魏影塑艺术在佛教塔寺和石窟寺中流行情景的粗略轮廓。

由中国社会科学院考古研究所专家团队编撰的《赫奕华丽:北魏洛阳永宁寺出土塑像精粹》近日由上海书画出版社出版。其中收录年近九旬的中国社会科学院考古研究所研究员、中国社会科学院研究生院考古系教授杨泓的《漫话北魏影塑艺术》,澎湃新闻经授权刊发这一文章。

我对北魏影塑艺术的认识,始于看到1953年“麦积山勘察团”携回的一件北魏影塑飞天,它是从麦积山石窟第133窟(当时勘察团编号为“麦察133号”)壁上脱落而被采集到的标本。这件影塑飞天曾经在勘察团返京后举办的展览会上展出过,还曾翻成石膏模型,分送有关专家和研究机构。赠给北京大学历史系考古教研室的一件,就陈放在北京大学文史楼206号教研室的柜厨中,我还经常去看这件模型。这件标本是一件小型泥塑,大小仅十余厘米,但是造型颇为精致,飞天面容清秀,因塑为自右向左凌空飞舞的姿态,所以衣裙、帔帛都呈向右后飘拂的态势,自然流畅,衣纹上下叠摞,疏密分明,错落有致,观之顿生恬静安详之感(图1)。这件飞天影塑的艺术魅力深深感染了我。六十多年岁月逝去,但我至今对之记忆犹新。后来,我读了该勘察团编著的《麦积山石窟》,得以看到第133号窟第11号龛楣上影塑及第126号窟影塑的照片,加深了对麦积山石窟北魏时期影塑的印象。

图1 1953年从麦积山麦察133号窟采集的北魏影塑飞天

与麦积山石窟相比,我初识敦煌莫高窟艺术的时间虽然更早些,但真正看到莫高窟北魏影塑标本的时间则很迟。初识莫高窟艺术,是参观1952年4月在北京历史博物馆(今中国国家博物馆)举办的“敦煌文物展览”。那是中华人民共和国建立以后,首次在北京举办的规模盛大的文物展览。当时,我还是一个高中生,在参观展览时,一下子就被那件第285窟的复原模型所吸引。由于敦煌文物研究所(原敦煌艺术研究所)的主要成绩是对敦煌壁画的临摹,所以展览的主要部分是在室内展出的众多幅壁画摹本,此外还在室外搭建了一座第285窟的原尺寸复原模型,将临摹的全窟壁画摹本按原位置复原于其中。进入这座模型,就如真正进入285窟。当时参观的人很少,很长时间只有我一个人静静地坐在模型内的地面上,感受着敦煌壁画艺术的魅力。那次展览也展出了一些洞窟的照片和几件复制的彩塑模型,但我参观后留下的总体印象是壁画艺术,尤为深刻的是第285窟的西魏壁画,而全然不知道在莫高窟中还有北魏影塑的存在。当时,我的班主任金启孮先生知道我去参观“敦煌文物展览”并对敦煌艺术产生兴趣后,就赠给我两册《文物参考资料》中的《敦煌文物展览特刊》(第2卷第4期、第5期)。从《特刊》中所刊登的阎述祖(阎文儒)师所写《莫高窟的石窟构造及其塑像》,我开始知道什么是石窟寺艺术,但当时我还无法掌握文中用考古学方法对石窟的类型学分析。真正读懂述祖师的文章,是到北京大学学习考古学以后。那时,我已知悉麦积山石窟中的北魏影塑艺术,很想知道敦煌莫高窟北魏洞窟中有没有影塑艺术标本。我正是在述祖师的文章中找到了答案。该文中说:“莫高窟早期塑像中,有一特殊的作品,就是‘影塑’。几乎每一洞中四壁都要有些影塑的小佛。……莫高窟的影塑,就是用一块泥,放在佛像的模子里,取出后一个个贴在壁上”。遗憾的是,当年尚缺乏全面介绍敦煌莫高窟的图录,只能看到早年间法国伯希和编的图录,述祖师1951年发表文章时所附的图版选用的也是伯希和图录的图片,只是在其图版四和图版六中模糊地看到第259窟(伯希和编号111窟)和第260窟(伯希和编号111a窟)中北魏影塑的形影。

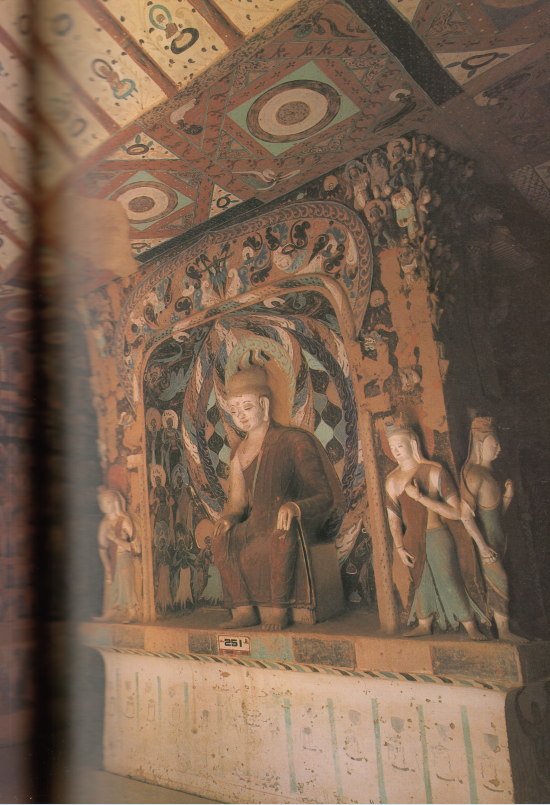

图2 敦煌莫高窟西魏第288窟影塑

我到中国科学院考古研究所(今中国社会科学院考古研究所)工作以后,有机会去实地考察敦煌莫高窟,才真正得见敦煌艺术中北魏影塑的庐山真貌。蒙敦煌文物研究所厚意,我可以按自己的安排考察洞窟,自然先奔莫高窟南区第二层中段寻找第285窟。因为依宿季庚(宿白)师的指导,这座唯一保存有纪年题记的北朝洞窟是解读莫高窟北朝洞窟编年研究的钥匙。同时,我还怀念着当年参观285窟模型时所感到的艺术震撼,急切地想看到它的庐山真貌。我一个人在第285窟席地而坐了很久,受到比多年前观察模型时更大的艺术震撼,然而由于285窟是一座禅窟,原无塑像,故未见影塑。然后,我考察了其北邻的第288窟,那是一座构建有中心塔柱的塔庙窟,时代与285窟大致同时。在这座洞窟的中心柱上,我首次看到久想认识的北朝影塑残迹,其塑制时间应迟至西魏(图2)。接着再往北去看第251窟至260窟等几座北魏时修的洞窟,虽都遭后世重修,但中心塔柱的塑像及四壁的壁画还大致保留北魏原貌,所以中心塔柱上的影塑尚有许多保留,有的虽已脱落,但原贴塑痕迹仍留存(图3)。诸多同一时期石窟中的共同景象,使我感觉到当时的影塑并不像有人认为的只是流行的一种装饰艺术样式,而应是与中心塔柱不可分的,具有时代艺术特征的有机组成部分。再看时代迟到北朝晚期的洞窟,如被认定为北周时期的第428窟,虽存有大量影塑千佛,但影塑的位置已由中心塔柱移到四壁,明显表现出与前不同的时代特征。当时感到莫高窟同一时期突然显现的塔柱与影塑,其源头应来自中原文化,但那时尚缺乏考古学的实证。

图3 敦煌莫高窟北魏第259窟中心柱影塑残迹

后来,我又能够去考察麦积山石窟,得以看到久已熟悉的那件影塑飞天原存的第133窟,以及第114窟、第115窟、第126窟、第142窟等窟中的北魏影塑,它们与莫高窟同时期的影塑相比,又具地方特点。其源头也应来自中原文化,那时也同样缺乏考古学的实证。

随着田野考古不断出现的新进展,20世纪70年代对北魏后期都城洛阳永宁寺遗址的考古发掘,在发掘佛塔塔基废址时,发现了在佛塔第一层的中心柱遗迹,并清理出大量当时的影塑标本,发表了发掘简报,从而揭示出在北魏洛阳时代的佛寺中,流行塔柱和影塑的事实。这时,已有可能对北魏佛教影塑艺术进行初步探讨,因此我应约写过一篇艺术札记《“影塑”和“塔柱”》,刊于《美术》杂志。

此后,北魏洛阳永宁寺遗址的正式发掘报告出版,特别是在更早的北魏平城时代的佛寺塔基遗址的清理中,已发现有影塑标本,例如山西大同的思远佛图遗址和辽宁朝阳辽塔下压的思燕佛图遗址。这些考古发现使我们了解,自北魏平城时期到北魏洛阳时期,在佛寺中影塑艺术流行的大致情况。因此,现在有可能也有必要进一步漫话北魏影塑艺术。

一 敦煌莫高窟北魏影塑

在敦煌莫高窟,据统计目前尚存北朝石窟三十六座,其中尚存有影塑艺术标本较多的计有十一座,它们是第248窟、第251窟、第254窟、第257窟、第259窟、第260窟、第288窟、第290窟、第428窟、第432窟、第437窟。这些洞窟虽然时代有早晚的差别,但洞窟形制都是在平面矩形的洞室中雕出中心塔柱,尽管都曾经过后代重修,但中心柱龛像及壁面壁画大多尚能保存北朝原貌。据分析,其中的第288窟和第432窟修凿时间已迟到西魏时期,第428窟和第290窟更迟,应为北周时所修凿,其余七座则均修凿于北魏时期。

图4 敦煌莫高窟北魏第259窟中心柱影塑残迹

图5 敦煌莫高窟北魏第260窟中心柱正面大龛侧影塑(附局部)

北魏时期塑有影塑的七座石窟,窟中影塑均集中在中心塔柱上。以较早的第259窟为例,西壁中部贴墙塔柱正面开一大型圆券顶龛,龛楣圆券上抵窟顶,影塑就布置在圆券两侧,自窟顶一直延伸至龛侧。很可惜,该窟的影塑已基本残毁脱落,仅北侧面残存两身,幸而所有脱落的影塑残痕尚存,可以看出影塑是由龛楣圆券中心向南北两侧布置,直至塔柱边沿,再沿龛楣圆券外缘向下直贴塑到胁侍像头顶处,大致上下四至五列,每列二至三身。从残痕可看出,原来塔柱南(右)侧大约贴塑有影塑像十九至二十身(图4)。由于影塑脱落,使我们可以观察到当年塑制的情况:各类影塑像都是预先模制并彩绘完好,然后在柱面堆置较厚的泥层,趁泥未干时用力将需要的泥像依次按压在泥层上,待泥层干后影塑像就牢牢地贴附在壁面上。现尚残存有影塑的六座石窟(第248窟、第251窟、第254窟、第257窟、第260窟、第437窟)都已是典型的中心塔柱窟,或称为“塔庙窟”。这些窟都是在矩形平面的窟室内,偏向后侧凿建平面方形的中心塔柱,一般是在塔柱正面开一大型龛,龛的进深较浅,内塑主尊佛像,大龛外两侧彩塑立姿胁侍菩萨像(图5)。中心柱侧面开一龛或开上下两龛。正面大龛的龛楣多作圆券莲瓣形,中间的瓣尖直抵窟顶,在其两侧直到龛侧满贴影塑(图6)。两侧面的龛,龛楣或作圆券莲瓣形,或作屋阙状龛,同样在龛楣侧和龛侧满贴影塑(图7)。在窟内四壁上,常满绘壁画,有的壁面虽有开龛造像,但未发现有影塑。这表明当年建造石窟时,按设计规划(或是依据的“粉本”),影塑只布置在中心塔柱上。由于各窟的影塑均已残损不全,就现存残迹综合来看,可能布置在龛楣上和楣侧的多是飞天、化生等形象,而在龛侧则以供养菩萨为主(图8)。影塑表面均施重彩,五色杂陈,使中心塔柱主龛上部及两侧呈现出色彩绚丽多变而富有韵律感的效果,更陪衬出主龛内佛陀形像安详稳重,引致佛教徒与信众顶礼膜拜,充分表明满布于中心塔柱上的影塑艺术正是显示北魏石窟时代风貌不可或缺的重要元素。但长期以来,这一重要元素遭人忽视,我们很难查到影塑的具体尺寸,似乎没人丈量过。根据照片观察,影塑的大小看起来与人伸开的手掌差不多。从题材看,常常是来听佛说法的菩萨、天人,以香花、音乐供养佛的飞天、乐伎等。这些影塑构图多变,体态优美,极富装饰趣味。例如北魏时期的第248窟中,在火焰纹龛楣上方贴塑一组影塑,可惜大部分已脱落,但是右侧还残存有一身由莲花承托的供养菩萨,其身躯微侧,合掌礼拜,沉静虔诚的面容和灵动飘飞的衣带有机地结合在一起,优美自然,气韵颇为生动(图9)。

图6 敦煌莫高窟北魏第437窟中心柱正面大龛侧影塑

图7 敦煌莫高窟北魏第251窟中心柱侧面阙形龛旁影塑

图8 敦煌莫高窟北魏第254窟龛侧影塑供养菩萨

图9 敦煌莫高窟北魏第248窟影塑

目前莫高窟所保留下来的北魏窟都遭到过后代重修,且窟前崖面多有残毁,所以原来是否建有前室(或前廊),又是否有窟前木构建筑,已不可知。但是仅就窟室内保存下来的北魏遗存而言,矩形平面的窟室、以彩塑为主的中心塔柱的设置、以彩色壁画为主的室内壁面的设置,以及塔柱前窟顶凿建成人字坡并塑出仿木结构屋顶,具有同样的时代风貌,明显是仿效具有同样布局的佛寺建筑。敦煌莫高窟在这一时期洞窟构建突然出现与前不同的建筑新风。这一新风从何处来?是西风还是东风?很明显,风从东方来。当北魏王朝统一了中国北方以后,都城从平城迁洛阳。目前从平城遗址到洛阳遗址考古发现的佛教遗迹中,都可见到佛塔室内构筑中心柱的遗存,同时在出土的考古遗物中,也都发现数量或多或少的影塑标本。都城是王朝的政治文化中心,那里盛行的佛寺布局自然辐射影响全境。从中央派驻各地的高官显贵更是会将都城流行的粉本传播至各地。在敦煌,历史上明载的东阳王元荣应是在敦煌传播北魏新风的著名人物。正是北魏新风的流行,为莫高窟带来了一时繁荣的北魏影塑艺术。

图10 敦煌莫高窟西魏第432窟影塑

图11 敦煌莫高窟北周第290窟影塑

北魏分裂,河西地区归属西魏,其后是北周。朝代的变迁自然影响到宗教艺术风格的演变。在敦煌莫高窟西魏时期的洞窟中,还可见到与北魏洞窟内中心塔柱上相似的影塑的身影,如前已述及的第288窟,还有第432窟(图10)。此后,北周时期出现了新的变化。在第290窟中虽然还保留着传统的在中心塔柱上布置影塑的格局(图11),但第428窟则风格大变,变成了在洞窟四壁影塑千佛(图12)。据统计,该窟四壁尚存千佛影塑像共九百六十二身,蔚为大观,但它也是一曲绝唱。此后,北魏时期开始盛行的影塑艺术就像它突然来临莫高窟时一样,又匆匆离去,消失无迹。

图12 敦煌莫高窟北周第428窟影塑千佛

二 麦积山石窟北魏影塑

麦积山石窟保存至今的北魏洞窟,数量虽不少,但均形制较小,而且缺乏与敦煌莫高窟可比的中心塔柱窟,普遍是一些平面近方形的平顶窟,在正壁(后壁)开龛造像,有的也在两侧壁布置龛像。保存有影塑的窟超过二十座,布置影塑的位置多在造像龛的两侧,正壁或侧壁都有,有的龛楣上也布置有影塑。

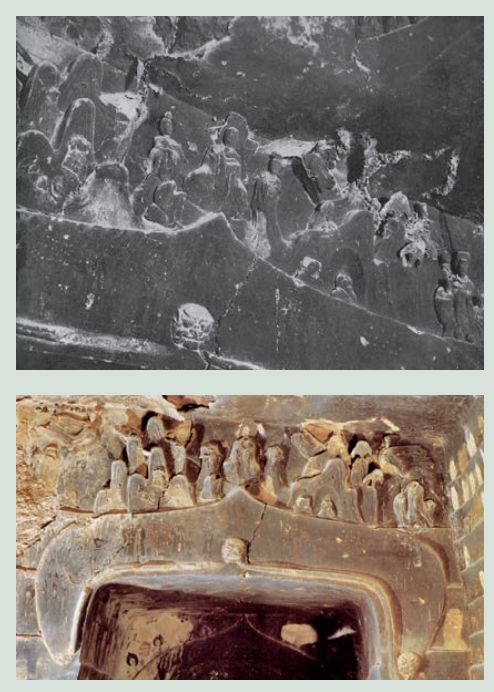

图13 麦积山石窟第133窟北魏第11号龛龛楣影塑(黑白照片为1953年摄,右侧供养人头像尚完好,彩照为1998年发表,惜供养人头像已残缺)

图14 麦积山石窟第142窟北魏影塑

龛侧布置的影塑除有莫高窟影塑中常见的千佛、飞天、供养菩萨等外,还出现了众多的供养人像,而且不仅有成组的人像,有的还配以背景,取得较好的艺术效果。第133窟的一座龛楣上方,影塑出重叠起伏的层层山峦,在群山的中央,是端坐在莲台上的佛像,两侧各立一胁侍菩萨,在山峦右侧走来一位供养人,笼冠大履,在两个侍从的簇拥下缓缓而行(图13)。提到供养人的影塑像,以142窟中发现的最富有特色,那座洞中现存八十一身塑像,其中七十二身属影塑,主要是千佛和供养人(图14),这些供养人都是衣带宽博,高冠大履,面庞清秀,雍容安详,显示着时代风格,其中比较富有情趣的一身,是后壁左侧的供养人,他左手提携着一个小孩(图15)。在麦积山的影塑作品中,艺术造诣最高的代表作还是前文已论及的在1953年勘察时从第133窟中发现的飞天,她安详地翱翔在漫天花雨之中,容貌微显清癯,面带颇富神秘感的微笑,显得深沉而富有个性。然而,不知是什么原因,麦积山这些精美的北朝影塑似乎一直没有被认为是北魏时洞窟造型艺术中不可分割的组成部分,而未引起人们应有的重视。

图15 麦积山石窟第142窟北魏影塑携童供养人像

麦积山石窟北魏洞窟中的影塑作品与莫高窟的北魏影塑有无关联?为什么麦积山缺乏中心塔柱窟?都还有待进一步探研。是否因为那里的时代新风源自长安地区,亦未可知。

三 北魏平城时期的影塑

四十年前,我在写《“影塑”和“塔柱”》那篇短文时,还缺乏关于北魏平城时期佛寺遗迹的考古发现,更不清楚有没有影塑标本能保留下来,所以此文开篇就介绍云冈石窟的“塔柱”:“举世闻名的云冈石窟,展示了北魏石雕艺术的奇伟壮观,表明北魏在中国古代雕塑史上是一个重要的时期,当时佛教艺术的雕塑品猛然显示出磅礴的气势,呈现出令人眩目的艺术光彩。对云冈石窟诸洞窟的布局进行观察,不少洞窟引人注目地采用了以塔柱为礼拜中心的形式,例如第1、2、4、6、11、51窟都是如此。一般是在塔柱的正面和两侧开龛造像,龛内主要造像是大型的圆雕作品,其余如龛楣的装饰、飞舞的天人伎乐、连续的佛传故事和数量众多的‘千佛’,乃至供养的行列等,则是利用高低不同的浮雕手法来表现的。……以塔柱为礼拜中心的洞窟平面,自然是模拟着当时的寺庙建筑,但是随着时光的流逝,北魏的寺庙早已无存,因此无从印证。”

令人欣慰的是,北魏平城时期的佛寺遗迹现在已有所发现。在进行过考古探查的佛寺遗迹中,发现有影塑标本的已有四座发表了发掘报告或发掘简报,分别是位于今山西大同方山的思远佛图,云冈石窟山顶佛寺塔基遗址,以及被压在辽宁朝阳辽塔下的思燕佛图基址,还有在内蒙古怀朔镇北魏城址中的佛寺遗迹。此外,还有一座在平城遗址范围内发现的佛寺遗迹,仅在报纸上发了消息。

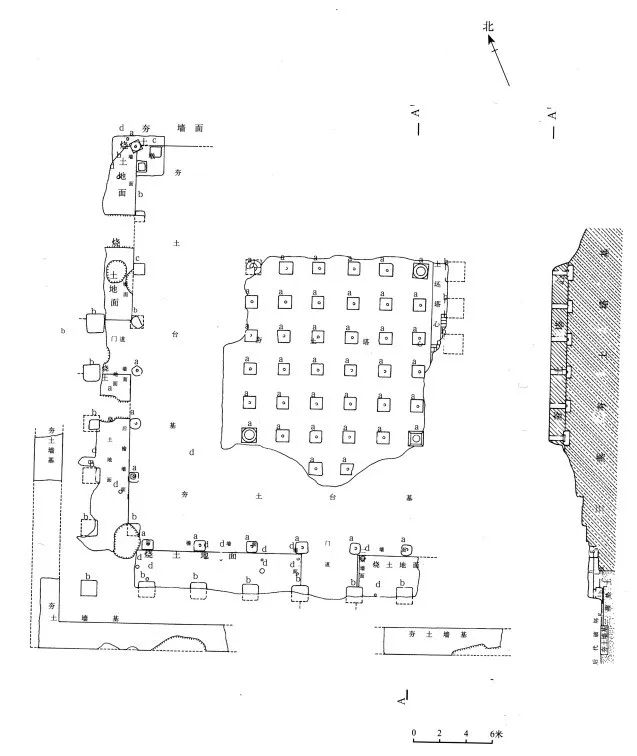

图16 大同方山北魏思远佛寺遗址

思远佛图遗址因位于远离城市的方山脚下,所以保存情况尚好,塔基遗址仍留存于地面上。1981年对该遗址进行了清理和发掘,清理了方形的塔基以及周围的围墙、山门、佛殿、僧房等遗迹,可知是一座以塔为中心、前塔后殿的佛寺,方向坐北朝南,山门、方塔和佛殿布置在一条中轴线上(图16)。先沿山势修筑了两级平台,总平面呈长方形,南北长87.8米、东西宽57.4米。第二级平台长45.8米、宽35米,高于一级平台2.5米。塔基坐落在二级平台上,平面方形,边长18.2米。塔基中部是由玄武岩石块与三合土夯筑的塔心方形实体(即系中心柱),南北残长12.05米、东西残长12.2米、残高1.25米,因历经损坏,现已成形似覆斗状的堆积。方形塔心实体外周绕回廊,回廊外壁各长18.2米,距塔心实体长3米。从残存的石柱础和柱洞,可测知回廊每边面阔五间,中心间开门,各间之间不设隔断墙,因此信徒可以在回廊中绕塔心的中心柱礼拜。在塔后的佛殿,其平面为长方形,面阔七间、进深两间,出土有“富贵万岁”铭文瓦当、莲花化生纹瓦当等。此外还有许多绘彩泥塑残件,多发现于回廊四周,包括头像残件、身躯、手臂及衣饰残件,均为泥塑,原饰色彩均已脱落。从残头像观察,有菩萨、飞天等,面相圆润,眉目口鼻过分集凑于面庞中部,仍显示着北魏平城时期早期造像的特征(图17)。依头像大小推测,原像高在50厘米至70厘米之间。在残像头部及身躯背面或侧面匀呈平面形状,表明原是贴附在墙面上的艺术品,明显为影塑遗存。思远佛图的平面布局应与都城平城内五级佛寺等佛寺近同,可算是目前所知北魏平城时期佛寺平面布局的唯一标本,也为探寻北魏洛阳时期佛寺平面布局的源头提供了重要的线索。出土的影塑标本,明确揭示出平城时期皇家佛寺中流行影塑艺术的实况。

图17 大同方山思远佛寺遗址出土影塑残像(2件)

图18 朝阳北魏思燕佛图遗址平面图

思燕佛图的基址原建于十六国时期的建筑和龙宫基址上(图18)。废弃后,于隋唐时期又在原址建塔,辽代又在唐塔基处建造新的佛塔,最后保留下来的方形密檐式砖塔,即现仍屹立的朝阳北塔。维修辽代建的朝阳北塔,在清理塔基时勘察、发掘了被叠压的早期遗迹,包括十六国时期的建筑遗迹和龙宫遗迹、北魏塔基和隋唐塔基遗迹约16米,周绕四圈柱网,四圈方形柱网长、宽约19米,表明原塔是在方形实心体周绕廊殿,应与思远佛图与永宁寺塔一样是在方形夯土台基上建造的方形楼阁式木塔。出土遗物有残碎的泥塑佛像和瓦当等。文字瓦当铭有“富贵万岁”,还有莲花纹瓦当。残存泥塑亦为影塑,其面像与思远佛图出土造像相同,具有北魏平城时期早期造像的特征(图19)。

图19 朝阳北魏思燕佛图遗址出土影塑残像

大同古城内东北隅发现的北魏佛寺遗迹,清理了塔基,出土有影塑标本,其中供养菩萨的面相与思远佛图出土标本近同。此外,在发掘云冈石窟山顶北魏佛寺遗址时,在塔基处的一个埋藏坑中也曾出土有影塑残像(图20)。

图20 云冈石窟山顶北魏佛寺遗址出土影塑残像

上述遗迹主要发现于北魏都城平城地区,朝阳的思燕佛图亦属北魏皇家所建佛寺,唯有内蒙古和朔镇的北魏佛寺遗迹是一处地方寺庙,也应仿效都城的佛寺,亦是一座以佛塔为中心的佛寺。佛塔平面亦为方形,边长16米,其中心有边长8米的夯土方基,也应是具有中心柱的塔室,与思燕佛图近似。在塔基后尚存有大片遗迹,可能有佛殿建筑。出土遗物中有不少泥塑残像,清理报告中特别叙述:“这些泥像虽然有立雕的形式,但其背面大部粘有自然泥皮的脱落痕迹,有的残躯背面还保留着脱模时的捏塑痕迹,未加修饰,说明这些泥塑是粘贴在壁面上的,只做表面修饰即可。所以,它们实际上与云冈石窟中的立体式浮雕相似,原来也可能是组合成一个大的画面,只是以泥塑代替了石刻而已。待墙壁倒塌时,泥塑随之支解破碎,出土时也就很难复原。”报告作者对影塑的观察是正确的,认为寺庙的影塑与石窟的浮雕有联系也是对的,但把两者间的因果关系弄反了。因为北魏云冈第二期石窟的窟型改为设有前廊的殿堂前形貌,本应效仿自平城的佛寺殿堂,故此有关浮雕装饰图像也应仿自寺庙殿堂内的彩塑。总之,和朔镇北魏佛寺遗址的考古发现十分清楚地说明除了都城外,地方城市的佛寺中也已普遍流行影塑艺术。

四 北魏洛阳时代的影塑艺术

北魏孝文帝太和年间,将都城从平城迁到洛阳,历史进入北魏洛阳时代。这一时期的都城洛阳佛教更趋繁盛,寺塔林立,总数多达千余所。其盛况经杨衒之在东魏武定时追忆,记述在其所著《洛阳伽蓝记》中。历经沧桑,其中仅有皇家大寺永宁寺的塔基废墟尚存于现洛阳市东郊15千米处。正是对这处遗址的发掘,才真正揭示出当时北魏佛寺的真实情景。

图21 洛阳北魏永宁寺佛塔遗址发掘前原貌

北魏洛阳的永宁寺是孝明帝熙平元年(516年),由孝明帝母灵太后胡氏所兴建的一座大型皇家佛寺。这座佛寺的中心是一座木构的九级佛塔,佛塔每层的四面都设三户六窗,漆扉金铺,极其雄伟华丽,据说在距洛阳百里处就可遥遥望到。可惜在修建十八年后,于永熙三年(534年)二月突遭火灾,“火经三月不灭”,被烧成一片废墟。千余年来,永宁寺塔遗址仅留有一座高出地面5米多的方形土台(图21)。直到1979年,中国社会科学院考古研究所洛阳工作队才开始对这座土台进行了发掘。清理出的方形夯土塔基边长38.2米,高2.2米,四周包砌有青石,其下还有面积更大的厚达2.5米的地下夯土基承托(图22)。塔基上布列着柱础残迹,而在它的中心,是用土坯垒砌的方形实心体(亦即塔室的“中心柱”),实心体的南、东、西三壁各开有五个供奉佛像的大龛,龛宽各达1.8米。龛中的造像早已残毁无存,清理时只发现一些面、手、脚、发髻等大型塑像的残余部分,以及几块约与真人等高的菩萨像的残段。在塔基的北面,发现有大型的佛殿基址,整座寺院周围绕筑围墙。这座以高塔为中心的宏大寺院遗址被发掘出土,正好说明石窟中那种以塔柱为礼拜中心的布局正是真实地模拟着当时佛寺建筑,从而对“塔柱”雕刻的含意有了进一步的了解。这次发掘的收获还不仅限于此,如果只有上述考古发现,对于研究古代建筑和佛教史等方面虽然是值得欣喜的重大收获,但令美术史的研究者未免过于失望了。这一不足恰好被清理塔基时出土的大量泥塑的残像弥补了。被发现的泥塑数量众多,至少超过一千五百件。由于曾遭火灾高温焚烧,这些泥塑现在质地极为坚硬,已如陶质,只是原施色彩多已脱落。按形体大小,可将泥塑分为大型像,包括等身像和比等身更大的塑像;中型像,即小于等身像,身高约1米至1.4米;小型像,身高约40厘米至50厘米。这些小型泥塑数量众多,应是原来贴塑在壁面上的“影塑”的残留,虽然因佛塔遭火灾后,它们不但早已脱离壁面,而且身首分离,残毁过甚,但是这些残像原来所焕发出的艺术光彩仍然令人赞叹,同时也把北魏影塑的艺术水平如实地揭示于今人面前。

图22 洛阳北魏永宁寺佛塔塔基鸟瞰

存在于敦煌莫高窟和麦积山石窟中的影塑作品,前已叙述,但是将石窟寺中北魏时期的影塑作品与永宁寺塔基出土的残像相比,永宁寺出土的标本在艺术造诣方面明显要高出一筹。这是因为永宁寺是当时皇室重点营建的寺庙,塔中的造像也汇集了当时技术最高超的工匠来塑造的缘故。这些塑像较小巧,像头一般高7厘米左右,躯体高19厘米上下。这些塑像全系手工塑制,所使用的泥质极为细腻,淘洗匀净。从头像来看,永宁寺塔内影塑的题材和各地石窟寺中的一致,主要有两大类:一类是供养佛的菩萨和弟子,另一类是世俗的供养人。由于永宁寺是皇室兴建的,所以后一类很可能与龙门石窟宾阳洞中的帝后礼佛浮雕相似,也是反映皇室供养佛的行列。这一行列包括有为数众多的文武官员和男女侍仆、侍卫武士等。出土的残像中都可以找到他们的形象。无名的艺术家把这些不同的形象都塑制得表情极度虔诚,且个性鲜明。头戴蝉铛笼冠的侍臣面目娇美,颏下有修剪齐整的短胡须(图23)。与之适成对比的是头顶兜鍪的武士头像,浓眉深目,阔口虬髯,雄武勇猛但显得威而不怒(图24),正与这组影塑整体显示的隆重礼拜的气氛相适应。至于人物的发髻、冠帽、衣袍、鞋履等,无不具体而微地刻画得细致逼真,只可惜原施的彩色已经剥脱无迹了。可以想见,当年它们色彩艳丽,成组合地贴塑在壁面上,这是一支多么豪华而显示着皇室威仪的礼佛行列,为那香烟缭绕的佛教殿堂增添了多少光彩。至于前一类的供养菩萨等影塑像,则应与敦煌莫高窟北魏塔庙窟内中心柱佛龛上和龛侧的影塑相同,贴附在塔内中心实体(中心柱)上佛龛的上侧和旁边,形成色彩缤纷的供养行列,显示着北魏佛殿装饰艺术独特的时代风貌。据文献所记,木塔前檐各面均装修门窗,所以塔无前壁,无法如龙门石窟宾阳洞那样有布置礼佛影塑之处,所以礼佛行列影塑也只能安排在中心柱上,或在龛侧,或在龛下基坛面上。由于中心柱上佛龛系大型浅龛,前面没有支设大型丝帛佛帐的空间。因此可以想见,当年中心柱上各龛内塑佛像,胁侍像或立于龛外两侧,龛楣上方、两侧及基坛满贴影塑,富丽豪华,或可想象为今日尚存的敦煌莫高窟北魏中心柱窟的“豪华放大版”。

图23 洛阳北魏永宁寺佛塔塔基出土影塑蝉铛笼冠头像(左) 图24 洛阳北魏永宁寺佛塔塔基出土影塑兜鍪武头像(右)

总之,永宁寺塔基遗址出土的这些造型生动的北魏影塑艺术品,今天虽多已残缺,但仍不失为技艺精湛的古代雕塑瑰宝,为由中国古代雕刻塑艺术精品谱出的交响诗中增添了音调铿锵的新篇章。

五 余 论

依据目前所能获得的考古发掘标本以及河西地区石窟寺中残存的遗迹,可以勾画出北魏影塑艺术在佛教塔寺和石窟寺中流行情景的粗略轮廓。许多问题还无法解释,只能期待今后或许有考古新发现能给出答案。

其中,最通常的“来源”和“去向”问题,对于北魏影塑艺术来说尚不明确。

先谈“来源”。虽然从前文已引述的多座北魏平城时期的佛塔遗迹的考古发现,明确了当年佛教寺塔中流行影塑艺术的事实,但还不清楚它的源头。虽然在中华古文明中,自史前就有供奉泥塑或陶质神像的传统,自先秦至汉代也一直流行将模制俑像用于墓内随葬的习俗,但是在北魏平城时期佛寺中影塑艺术的盛行,是自行创作,还是受他地影响?因为据文献记述,文成帝复法后,北魏佛教造型艺术颇受凉州佛教影响,宫室庙堂的设计又受青州乃至南朝的影响。那么影塑的盛行是否受他地影响,尚未可知。

图25-1-1 北魏永宁寺影塑(左) 图25-1-2 百济定林寺影塑(右)

图25-1-3 百济定林寺影塑(左) 图25-1-4 北魏永宁寺影塑(右)

到北魏洛阳时期,永宁寺遗址出土影塑的艺术成就已如前述,因为其造型艺术特征与平城时期影塑有很大变化,表明系受南朝造型艺术新风影响所致。由于海东古国百济的佛寺遗址,如定林寺,也出土有与永宁寺出土影塑极为近似的标本(图25),表明其深受古代中国文化的影响。当时百济因有高句丽族的阻隔,与北魏并无正式官方交往,但其经海路与南朝交往密切,所以百济佛教影塑艺术系受南朝影响。北魏和百济同受南朝影响而塑制出如此造型近似的艺术品,表明这类佛教影塑艺术原流行于南朝佛寺之中。然而,目前缺乏南朝知名佛寺的考古发现,期待今后的考古新发现能够解决这一谜团。

再谈“去向”。在敦煌莫高窟,贴塑于中心塔柱的影塑艺术盛行于被认定为北魏时期建造的洞窟中,已如上文所述。当北魏王朝分裂为东魏和西魏以后,敦煌归于西魏,那时建造的洞窟中还有的保留有贴塑于中心塔柱的影塑,如第288窟和第432窟。到北周时期,贴塑于中心塔柱的影塑消失了,影塑改为四壁的千佛。此后,影塑艺术自莫高窟彻底消失无迹。至于麦积山石窟应与长安地区佛教联系更密切,所以自西魏时影塑艺术已不再流行。由于目前缺乏长安地区西魏时佛寺遗迹的考古发现,我们还难以得出确切的结论。

图26 东魏北齐邺城遗址赵彭城佛塔塔基

在北魏分裂后建立的东魏,佛寺中是否仍保留与北魏洛阳时期的旧俗,在中心柱上贴塑有影塑,目前也不清楚。在邺都已经进行的佛寺遗迹考古发掘中,从赵彭城村佛塔遗址可以看出其基本建筑结构与永宁寺塔近同(图26),但出土遗物极少,只见到个别泥塑佛像残块,很难推断是否有大规模的影塑存在过。

至于同时期的南朝佛寺遗迹,尚无考古发现,更遑论有无影塑艺术了。因此,我们今天无法究明影塑艺术的去向,只能推测它或许随北魏王朝的消逝而消逝。想究明北魏佛教影塑艺术的“来源”和“去向”,只能寄希望于今后的考古新发现了。

《赫奕华丽:北魏洛阳永宁寺出土塑像精粹》 上海书画出版社出版

作者:杨泓(中国社会科学院考古研究所)

图文转自:“澎湃新闻”新闻客户端,图片版式略有调整。