邓聪:“树皮布考古的世界性意义”——2017年度考古学研究系列学术讲座第四讲

发布时间:2017-04-25文章出处:中国考古网作者:考古所科研处

2017年4月20日下午,由中国社会科学院考古研究所主办的“2017年度考古学研究系列学术讲座”第四讲在考古研究所八楼多媒体厅举行。香港中文大学邓聪教授作了题为“树皮布考古的世界性意义”的精彩报告。中国社会科学院考古研究所长陈星灿研究员主持并点评,来自中国社会科学院考古研究所、中国科学院大学、北京大学、北京师范大学、中国国家博物馆、首都博物馆等单位的专家学者和学生们聆听了这次讲座(图1、2)。

图1 讲座现场

图2 陈星灿所长主持邓聪教授树皮布文化讲座及观察、讨论苏拉威西树皮布实物

树皮布是具有世界性影响的重大发明,由树皮布制成衣服可以相当华丽,不是野蛮落后的标志,而是文明进步的象征(图3)。树皮布在人类文化史上有着不可替代的特殊地位。十六世纪以前,穿着树皮衣民族横跨非洲、东亚以至中美洲,而树皮布是树皮纸前身,树皮纸与真纸起源有着密切关系。在讲座中,邓聪教授分别从七个方面对“树皮布考古的世界性意义”进行了详细的解读。

图3 华丽树皮衣,一洗野蛮的误解

一、树皮布研究历史

树皮布(Bark Cloth, Bast Cloth, Tapa)是一种由拍打技术制作成的布料,与纺织布的经纬织造技术系统完全不同。制作者将树皮的纤维经湿润后再长时间拍打,使韧皮纤维交错在一起,成为片状的树皮布料。不同的细小树皮布料,又可被拍打连接。

邓聪教授首先指出,根据近年来的考古资料显示,树皮布曾经广泛分布于世界亚热带和热带地区。太平洋岛屿有关树皮布的研究已经有几百年的历史,1888年德国考古学家MaxUhle公布在墨西哥玛雅文化的范围,发现了制作树皮布的石器工具,并与已经掌握的少数民族的材料进行对比。18世纪,东南亚民族学的研究也为树皮布的研究提供了重要的资料,并不断影响到美洲相关领域的研究。在如此大的范围内,树皮布文化的渊源何在,树皮布文化的扩散过程及其一连串人类社会文化的相关问题,是世界考古学上重大课题之一。一直到上世纪90年代后,南中国以环珠江口地区新石器时代树皮布如雨后春笋,结合东南大陆及岛屿考古学发现,树皮布文化真面目终出在考古挥锄下重见天日。

1996年由香港中文大学、中国社会科学院考古研究所及中山大学人类学系共同发掘南丫岛大湾遗址,出土了几件树皮布石拍,从层位及共存遗物证实了距今6000多年前的树皮布传统(图4、5)。就中国大陆新石器文化研究来说,在环珠江口一带大湾文化里所发现的为数不少的树皮布石拍,是中国大陆目前所知惟一年代最早,且科学性最强的与树皮布技术有关的资料。其对东南亚大陆及岛屿、环太洋洲、美洲Tapa 文化起源问题的解决,或是过去南岛语系在大陆地区分布等问题的探索,提供了一项关键性的线索。

图4 1996年社科院及中文大学在香港南丫岛揭露两处房址遗迹

图5 1996年在大湾房址遗迹周围发现曾使用破损三件树皮布石拍

二、古文献中的树皮布举例

中国、印度和爪哇在古代典籍中都有很丰富关于树皮布的记载,中国方面,《韩诗外传》中有谓原宪戴的“楮冠”,应当是指楮树皮所制作帽子。日本学者那波利贞很早就指出,司马迁《史记•货殖列传》中的“榻布”,可能是Tapa树皮布最早的音译,距今已有两千多年的历史。荷兰学者Rene Teigeler认为最迟在九世纪印度史诗中已有多次dluwang树皮纸的表达。

三、民族考古学树皮布研究

吸取民族学中树皮布制作的经验,邓聪教授受到加拿大树皮布文化学权威托尔斯泰(Paul Tolstoy)较大的影响。邓教授是石器方面专业的出身,配合考古学的角度,对目前已发现的树皮布石拍进行了研究。中国民族学方面,邓聪教授介绍了云南西双版纳爱尼族、基诺族以及海南黎族等少数民族的树皮布工艺的调查,把南中国以至东南亚相关民族学资料作广泛对比分析。最后,邓聪教授强调我们应当注意,考古学家所进行的树皮布的调查与一般民族学手段并不相同。考古学者除充分考虑树皮布制作工艺外,重视对考古学出土石拍的解释,从民族学上研究得到启示(图6)。

图6 Gintu村仍保留以石拍拍打树皮工艺

四、树皮布石拍观察技术

在这一部分,邓聪教授向我们展示了他在印度尼西亚的苏拉威西Bada谷Gintu村进行民族学调查的视频成果。在场听众直观详细的了解了树皮布的制作工艺,概括起来可大致分为以下几步:树皮衣的选材主要取自构树,第一步“砍树”,仔细挑选树干笔直、少有疤痕的良种树,将其砍倒,取所需的树干拉回家里。第二步“剥皮“,先用刀刮去树皮的外衣,再将树皮纵向破开,挑开裂缝,用木楔子插入树皮与树木之间,将整张树皮从树干上完整的剥离下来。第三步“发酵揉洗“。将松软的树皮整块浸泡容器里进行发酵,之后再用手轻轻搓揉,将树皮中的树汁冲洗干净,直至露出白色纤维为止。第四步“打制”。树皮被放在一块光滑厚重的平板上,用不同槽面结构的木拍和石拍按序敲击,直至树皮柔软完全伸展。第五步“晾晒”,把揉洗干净的树皮布伸展开来,平铺晒干。第六步“成衣”。取晒干后的整块树皮,量体剪裁,制成衣服。

接下来邓聪教授参照世界各地民族学树皮布拍的特征,从东南亚出土石拍的分布、拍面沟槽痕变化、装柄的设施、重量的轻重差异、破损的形态、表面残留物如淀粉的提取等方面,具体论证了考古发现的史前石拍即是制作树皮布的工具,发挥民族考古学对出土遗物解释起着重要的桥梁作用。他强调印尼苏拉威西民族学所提供木拍和石拍多重拍打制作树皮布技术,对东亚大陆出土远古石拍形态功能的解释,具有决定性重要的意义(图7)。

图7 Gintu村石拍的近摄,是考古学出土石拍对比研究的重要资料

五、世界最古老树皮布石拍

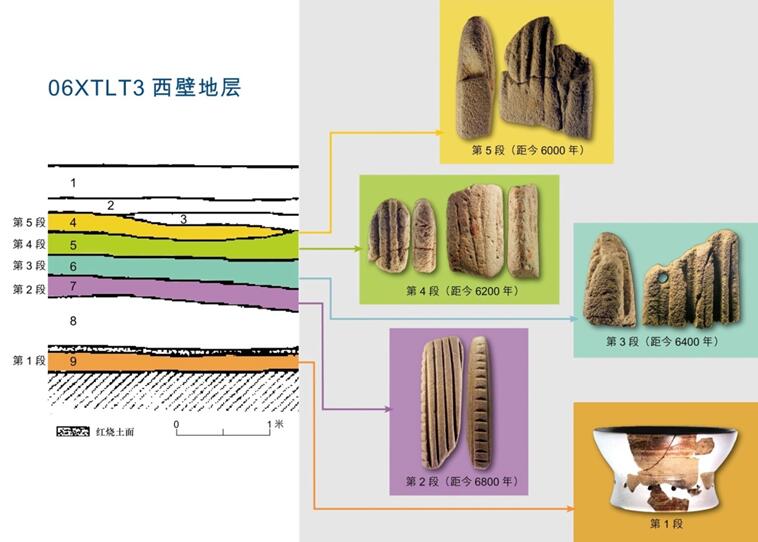

近年深圳李海荣博士的考古发现,约七千年前的深圳咸头岭遗址,出土不同时期的石拍。科学碳十四测年的上限在六千八百年前或者更早。这是迄今所知世界上最早的树皮布石拍,比东南亚地区已发现的石拍早了三千多年。接下来邓聪教授详细介绍了咸头岭遗址出土石拍的情况,同时强调咸头岭遗址的早晚阶段,均出土圆角长方形石拍,早起拍面的沟槽痕均为两面,沟槽痕较粗疏松散;晚期单面排面石拍较为常见,排面沟槽痕一般细密紧凑。这不仅反应咸头岭遗址早晚期石拍的差异,更说明珠江口树皮布石拍源远流长及自身演化发展的特质(图8)。

图8 深圳咸头岭遗址李海荣博士发掘出土层序树皮布石拍

六、东亚至世界树皮布体系

邓聪教授近年来对东南亚三处共出土的300多件树皮布石拍进行全面的整理,结合曾前往南中国的云南、广西、广东及海南各省以及泰国和老挝等地的实地调查, 并与民族学树皮布制作的资料对比分析,对出土石拍的属性和功能作了科学的探讨,初步建立新石器时代晚期至青铜器时代南中国与东南亚大陆及岛屿的树皮布文化体系。其中珠江水系流域是目前已知世界树皮布文化最古老的传统,南中国可能是树皮布技术的起源地(图9)。

图9 环珠江口迄今所知树皮布文化分布网络――世界最古老Tapa体系

按各地出土石拍技术形态分类,邓聪教授将已发现的树皮布石拍分为棍棒型与复合型两大类。从各地出土石拍的初步分析,南中国、中南半岛以至马来半岛广泛地域,是以复合型石拍占较大的优势。东南亚岛屿自台湾南下至菲律宾群岛,都是棍棒型石拍的分布地,可以细分为卑南式、巴拉望式及带角式石拍。

总的来说,东南亚大陆上复合型与岛屿上棍棒型石拍东西对垒,期间在文化传播或人口移动方面,大陆向岛屿的波及可能是主流,而相互渗透也是理所当然的事情。其中如海南式、冯原式和锤状式是跨大陆与岛屿分布;巴拉望式和带角式只在岛屿上发现过,属于环海岛的石拍。上述南中国以至东南亚树皮布石拍体系的认识,是迄今已知世界上树皮布衣服系统最古老的传统之一,有着重大的学术意义(图10、11)。

距今6000多年前或更早的阶段,黄河及长江流域流行纺轮,显示了纺织布衣服的流行;珠江水系一带,出现了发达的树皮布石拍,树皮布文化相当繁荣。长江以北的纺织布与珠江水系的无纺布两大衣服体系呈现出分庭抗礼的局面。

图10 东南亚史前树皮布石拍体系分类

图11 东南亚史前树皮布石拍体系文化圈

七、纸的起源——树皮布与树皮纸

在讲座的最后,邓聪教授指出,在中国的古代文献中曾出现“捣以为纸,长数丈,洁白光辉”、“秘府有布纸三万余枚”的相关记载,这里所出现的“纸”应当不是传统意义上的真纸,而是树皮纸。在国外中美洲、爪哇及越南中部Cham,同样存在有树皮纸“bark paper”使用传统。日本纸史学者坂本勇教授在此方面有深入研究。

在人类衣服历史上,发源于中国的纺织丝布和楮树皮的无纺织布,同样是具有世界性影响的重大发明。丝织品由丝绸之路自中国西向,在陆路上远达西欧,最后进入英伦三岛。树皮布技术自南中国南向进发中南半岛,席卷东南亚岛屿后,从海路上跨过太平洋岛屿进入中美洲。树皮布在中美洲更广泛被用作为纸,具有记载文字的功能,对中美洲玛雅、古典文化历史的影响,致为深钜。从这个角度考虑,树皮布石拍及其制作技术的发现,对于我们重新思考纸张的起源与定义具有十分重大的意义。讲座最后,邓聪教授展示去年与坂本勇教授一同前往印尼爪哇万隆考察树皮纸民族学制作的过程,由剥取楮树皮、清除外皮,内皮发酵用铜质有槽拍打,最后风干,再经用贝壳抛光厚度均匀薄于1毫米、甚至0.4毫米,光滑可书写毛笔。树皮纸制作在中国早已失传,真是礼失而求诸野。

讲座结束后,针对现场学者的提问,邓聪教授给予了耐心详细的解答。在此次讲座中,在场学者不仅收获了丰富的专业知识,还近距离接触到了树皮布的制作工艺与成果。最后,陈星灿所长再次向邓聪教授表示感谢,并颁发了讲座嘉宾聘书。

转载请注明来源:中国考古网