印度河文明考古概览——社科院考古所印度考古系列学术讲座(第三讲)

发布时间:2017-07-25文章出处:中国考古网作者:考古所科研处

2017年7月19日上午,由中国社会科学院考古研究所主办的“中国社会科学院考古研究所印度考古系列学术讲座”第三讲在考古研究所八楼多媒体厅举行。本场讲座邀请到来自美国新泽西学院历史系的刘欣如教授(图一),为大家带来题为“印度河文明考古概览”的学术讲座。中国社会科学院考古研究所陈星灿所长主持并点评(图二)。来自中国社会科学院考古研究所、中国社会科学院研究生院、中国社会科学院世界历史研究所、中国人民大学、首都师范大学等单位的专家、学者和师生聆听了此次讲座。

图一:主讲人 刘欣如教授

图二:主持人 陈星灿所长

印度河文明,亦即哈拉帕文明,自19世纪被发现以来便引起世人的极大兴趣。这一古老文明区域主要集中在南亚次大陆的西北地区,是南亚次大陆迄今为止发现的第一个独立发展而形成的土生土长的城市文明,也是继古埃及和美索不达米亚之后,世界上第三个出现的文明。其涵盖区域达130万平方公里,远大于古埃及和美索不达米亚的面积,它以众多的城市遗址、独具特色的排水系统、精美的艺术品著称于世。然而,这一文明从公元前1700年前后逐渐消失、消亡。由于印度河文明发现的文字(约为2000个字符)至今仍无法破译,考古证据便成为了解印度河文明的重要材料。以下根据现有的考古材料,分五部分简述印度河文明的概况。

一、印度河文明的发现、发掘与争议

(一)发现

印度河文明的发现基于两点原因:一是19世纪西方殖民主义扩张的大背景,二是偶然因素。在19世纪殖民时代,一部分具有悠久历史的文明古国相继被殖民者征服,殖民主义者出于对人类起源、文明起源的好奇,在占领地进行考古发掘,并建立起相关考古机构,一些早期文明遗址不断被发现。19世纪初期,英国驻印殖民者在修建铁路的过程中拆除了哈拉帕(Harappa)遗址上的砖块用以铺设路基,随后发现这些砖块属于某个未知的早期文明,这才使印度河文明重新被发现。

(二)发掘

1850年,印度考古之父亚历山大•甘宁汉(Alexander Cunningham)对哈拉帕出土的砖进行了研究,他发现这些具有特殊形制的火烧砖要早于佛教时代。在后来的考古发掘中还出土了部分印章,印章上的文字与众不同,至今仍无法释读。

19世纪末,英国殖民当局成立了印度考古调查局(Archaeological Survey of India),对印度河文明进行了系统的考古发掘。20世纪初,Daya Ram Sahni系统地发掘了哈拉帕遗址。但是由于先前铁路建设的原因,遗址遭到严重破坏,并没有发掘出有重要价值的遗迹和遗物。1921年,R.D. Bernerji发掘了摩亨佐•达罗(Mohenjo-daro)遗址,这座城市遗址的考古发掘具有重要意义。

(三)争议

印度河文明约在公元前2500年时全面繁荣,进入城市文明阶段,即成熟哈拉帕时期。约公元前1700年,印度河文明衰落、灭亡,自此进入后哈拉帕阶段。印度河文明未能连续延续下来,其文字至今未被破译,学界对该文明的认识比较匮乏,存在的争议较多。

第一个争议是关于印度河文明的灭亡。莫蒂默•惠勒(Mortimer Wheeler)(图三)曾经对摩亨佐•达罗遗址进行过发掘。惠勒得出结论认为印度河文明早于吠陀(Veda)文明,并且被吠陀文明所灭亡。惠勒的证据是其发现在摩亨佐•达罗遗址的最上层留存有格斗场景的两具尸骸(图四)。惠勒还引用《梨俱吠陀》(ṛg-veda)中因陀罗大神摧毁城堡的诗歌,佐证印度河文明的城市就是被吠陀文明的创造者雅利安人毁灭的。“雅利安人灭亡说”现已经被驳斥。考古证据表明,公元前1800年至公元前1700年,印度河文明就已经衰退、灭亡。雅利安人虽然未留下考古遗迹,但是根据语言学证据推算,他们进入印度次大陆的时间不会早于公元前1500年。雅利安人进入印度河流域时,这里的文明已经灭亡百年了。惠勒发现的格斗场景的尸骸位于遗址的浅层,无法确定尸骸的年代。《梨俱吠陀》中出现的因陀罗摧毁城堡的故事,很有可能¬¬¬¬¬¬发生在阿富汗而不是印度河流域。

图三:莫蒂默•惠勒

图四:摩亨佐•达罗尸骸

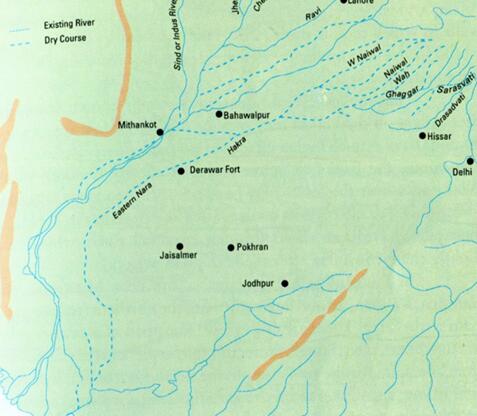

第二个争议是关于印度河文明的起源。近20年来大印度教主义的支持者认为印度河文明是印欧语系的发源地。雅利安人使用印欧语,其中一部分迁徙到印度,创立了印度教,在印度教的信仰中萨拉斯瓦蒂河(Saraswati)是雅利安人的圣河。印度的考古学家认为萨拉斯瓦蒂河即为图五中虚线的部分,图中虚线表示这条河已干涸或成为季节性河流,虚线所表示的河流基本与实线所表示的印度河位置相近。因此印度考古学家认为萨拉斯瓦蒂河就是印度河,“印度河是雅利安人的故乡、印欧语系的发源地”。

然而,图五中虚线表示的河流,当地人称之为Hakra或Ghaggar,雅利安人的圣河萨拉斯瓦蒂河极有可能是阿富汗境内的Haraxvaiti河,如图六所示。雅利安人的故乡可能在中亚一带,后来他们迁徙到阿富汗地区,在阿富汗地区进行了分化,一部分人进入印度形成印度—雅利安人,创立吠陀教;另一部分进入伊朗形成伊朗—雅利安人,产生了火祆教。印度人和伊朗人的分离表现在各自语言中字母的替换和神祇善恶的对调上,主要是s与h这两个字母的对调。如伊朗火祆教中的善神Ahura Mazda(阿胡拉•马兹达),在印度的语境中要把h换成s,即Asura(阿修罗),同时善恶也发生了变化,Asura在印度的语境中是魔鬼的意思。图七展示了更多的这种语言现象,而这种语言分化现象发生在雅利安人到达阿富汗时期。因此,印度语境中字母s开头的Saraswati一词,在阿富汗可能是以h开头,即Haraxvaiti。因此吠陀文献中的雅利安人的圣河,极有可能就是阿富汗境内的Haraxvaiti河。印度考古学者牵强地认为萨拉斯瓦蒂河就是印度河,是一种考古活动为政治服务的表现。同时,阿富汗地区处在交通要道,当地多堡垒式建筑,《梨俱吠陀》中记述的因陀罗大神摧毁堡垒的颂诗可能反映的是阿富汗,而非印度河流域。

图五:虚线表示萨拉斯瓦蒂河(Saraswati)实线为印度河及其支流

图六:Haraxvaiti河

图七:梵语与波斯语中字母和神祇善恶的对调

二、生态环境与自然资源

(一)生态环境

印度河文明区域的总面积约为130万平方公里,主要分布在热带偏干旱地区,但由于高山融雪和热带季风两种降水补给,使得这里水量丰富,可达2070亿立方米。印度河流域河流走向变动频繁,河流的改道也使得文明中心发生变化。印度河文明需要更为有效地兴修和管理水利设施,以便应对频繁的洪涝灾害。此外,印度河文明区的动物主要有瘤牛、驴、鹿、羚羊、犀牛、大象等。黄牛不是这里的原生物种,现在的黄牛是从其它区域引进的。

(二)自然资源

印度河文明区域的矿藏资源比较丰富,主要有铜、天青石、锡和玛瑙。铜矿主要分布在巴基斯坦境内的乔里斯坦(Cholistan)。天青石矿藏存在于阿富汗的巴达克山(Badakhshan),巴达克山附近还存在一座比较孤立的印度河文明的边远城市,以便控制该地区的天青石资源。锡矿也位于阿富汗一带,印度河文明的先民会使用碱水在开采的玛瑙上制作花纹。印度河文明对区域内的矿藏经过加工制作后,向两河流域输出,这些输出物是印度河文明的重要工艺品代表。

三、城市文明

先进的城市文明是印度河文明的最突出特征之一。该文化区域内面积超过1平方公里、人口超过三万人的城市主要有三座:哈拉帕(Harappa)、甘瓦里瓦拉(Ganweriwala)和摩亨佐•达罗(Mohenjo-daro)(图八)。印度河文明的城市所用的砖多为火烧砖,砖高、宽、长的比值为1:2:4。城市一般分为两部分,较高的卫城和低地的外城。

图八:印度河文明主要城市

印度河文明的城市规划高度严整,设施科学合理。城市中的供水设施包括引水渠和井,如图十所示,大浴池旁有一条干涸的引水渠,河水通过引水渠可以进入城市内。图十一展示的是朵拉维拉(Dholavira)发掘出的水井。在排水方面,印度河文明留存有覆盖式下水道,如图十二所示。城市中的生活垃圾则倾泻于指定的存放地点,再由人集中运出城外进行掩埋。

图九:摩亨佐•达罗遗址

图十:摩亨佐—达罗大浴池遗址及引水渠

图十一:朵拉维拉的水井

图十二:印度河文明地下排水设施

由于物品交换的需要,印度河文明存在大量的度量衡。该文明出土的砝码(图十三),其重量具有二进制的特点,重量比为1:4:8:16……但是到64时,砝码重量比重又可能变成10进制。有学者认为印度先进的数学就源于印度河文明,但这一观点并无确切的证据。

图十三:印度河文明出土的砝码

文化宗教方面,印度河文明有如下特点。第一、各区域间有不同的信仰。这可以从哈拉帕和摩亨佐•达罗两座城市的考古发掘得到验证。哈拉帕遗址发掘出了火祭神坛,证明这座城市的信仰中含有杀生、火祀的习俗。但是,摩亨佐•达罗遗址有大浴池(图九、十),这座浴池规模巨大,显然不为居民所用,而是宗教场所,这说明摩亨佐•达罗存在对水的信仰。第二、独特的印章。印度河文明印章背面有孔洞可以系绳(图十四-左),方便携带。部分印章上有被认为是印度河文明文字的符号,还有树神、独角兽等形象,其中独角兽的形象最多。第三、无王权特征。从现在考古发掘的证据表明,印度河文明没有出现巨大的墓葬和宫殿建筑,阶层分化并不严重,社会财富没有过度集中于少数人,该文明没有发展出类似两河流域的专制王权。印度河文明内可能实行寡头政治,由比较强大的部落或家族进行统治。由于印度河文明的印章多为独角兽,有学者认为统治城市的寡头可能是独角兽部落。而各大城市与地区间可能实行联邦制的管理方式。第四、无明显战争。印度河文明遗址很少能发现城邦间发生战争的证据,甚至连武器也不多见,这也说明该文明没有演化出专制王权。

图十四 印度河印章背面(左)、印度河文明独角兽印章(右)

农业方面,印度河文明使用犁耕,土地耕作呈十字交叉状。冬季作物主要有大麦、小麦、芥末、亚麻、豌豆、小扁豆、鹰嘴豆等,其中大麦和小麦可能来自于两河流域。夏季作物主要为芝麻、棉花、大米、小米、豆类等,小米可能来自亚洲东部,豆类是本土作物。椰枣属于常年作物,这种作物在两河流域也存在。牲畜主要有瘤牛、绵羊和山羊。

手工业方面,印度河流域进口从阿富汗开采出的天青石和从徳干高原开采出的玛瑙,经过加工后输出到两河流域。通过与原料产地的合作,印度河文明的城市与周边社会形成了互相依存的和平关系,这可能也是该区域少有战争的原因之一。除此之外,印度河文明还生产青铜器(图十五),这些青铜器都为生产生活工具,基本没有武器。

图十五:印度河文明的青铜器

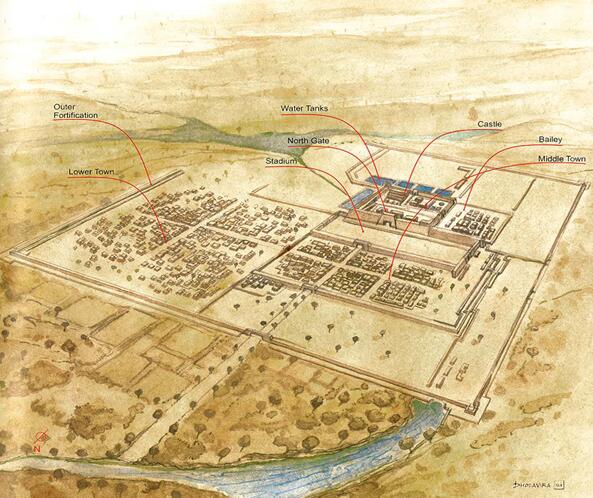

印度河文明时期河水经常改道,水利设施的防洪、蓄水作用至关重要。考古发掘证明摩亨佐•达罗遗址底层曾被水淹没。水患会带来严重的传染疾病,威胁到印度河文明的发展。水利建设方面最典型的城市是朵拉维拉(Dholavira)。该地地处近海高盐度区,通过打井和季风降水,这座城市供养了大约5000-10000人。如图十六,朵拉维拉城通过引入河流和季风降雨的方法,在部分空地蓄水,既灌溉农业,养活了众多人口,又可以用水做城防。与印度河文明其它城市使用火烧砖不同,朵拉维拉城用石头建造,且不设城墙。除此之外,朵拉维拉城还发现了迄今为止印度河文明遗址中唯一成排的文字遗迹(图十七)。

图十六:朵拉维拉城

图十七:朵拉维拉城门文字

四、与周边地区和其他文明的关系

印度河文明对拥有重要资源的周边地区,会建立城市进行管理,以便控制当地的资源。比如对阿富汗和徳干高原的纳尔马达河一带的控制,以获取当地的天青石和玛瑙等矿产。通过互利合作,印度河文明与周边社会形成了和平共处的良好局面。

如图十八是出土于两河流域的印章,图中的铭文大意为来自迈卢哈(Meluhha)的使者来到阿卡德王宫进贡。迈卢哈指的就是印度河谷,靠右的两个人物是印度河流域的使节,中间坐立者为阿卡德的国王,两河地区要大量输入印度河的天青石、玛瑙等手工制品。印度河和两河流域之间的交换主要是通过迪尔姆恩(Dilmun,即今巴林)地区进行。

图十八:两河地区出土印章上的图案

印度河文明区域与两河流域之间路途遥远,有可能会通过二者之间的伊朗作为中转站进行交流。2000年时,伊朗的吉罗夫特(Jiroft)遗址被偶然发现,在该遗址的山丘上发掘出了属于印度河文明的印章(图十九)。同时,在伊朗还出土过两河流域风格的文物。这都说明伊朗是印度河文明和两河流域文明交流的交汇站,印度河文明和伊朗高原在历史上进行过交往。

图十九:吉罗夫特出土的印度河文明印章

五、印度河文明的衰亡

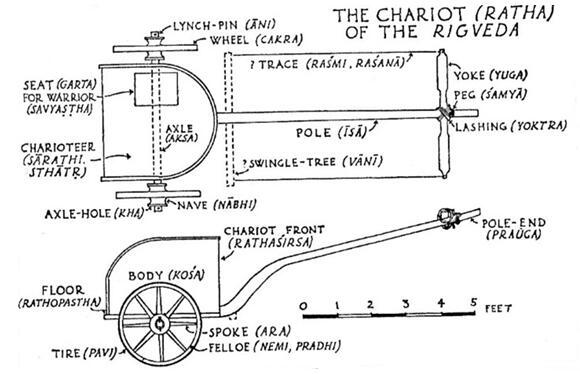

如前文所说,学界曾一度认可莫蒂默•惠勒的观点:印度河文明是由于雅利安人的东侵而灭亡的。惠勒的观点依据是在摩亨佐•达罗遗址最上层发现有格斗而死的人体骨架遗迹,以及吠陀诗歌中赞美因陀罗摧毁城堡的章句。上文中已经否定了这一谬误,雅利安人进入南亚最早约为公元前15世纪,印度河文明衰亡在公元前18-17世纪,时间上不符合。同时,摩亨佐•达罗上层的人体骨骼的年代是晚近的事件,亦不能成为证据。雅利安人在阿富汗地区进行了分化,演化出印度—雅利安人和伊朗—雅利安人,双方信仰的神祇的善恶和各自语言中字母s和h都发生了对调(图二十)。雅利安人利用马拉辐轮车(图二十一)的优势进入印度次大陆,逐步征服当地,最终成为印度文化的主流。原先印度河文明的人口,逐步退出城市生活,放弃了先进的科学技术,艺术品制造水平也相应下降,城市房屋规划、建造也不再整齐划一,印度河流域退化到前哈拉帕文化的水平,但是印度河文明的农业技术,如作物、工具,却保留了下来。

图二十:印度-伊朗语和印度-雅力安语的对比

图二十一 :《梨俱吠陀》中的马拉辐轮车复原图

印度河文明的灭亡是各种综合因素共同作用的结果,这些因素包括气候变化、河流改道、生态破坏、疾病等。印度河文明的生态破坏主要是由于大量烧制火烧砖而砍伐树木导致的植被破坏。疾病的产生是因为该区域多洪涝灾害,洪泛区易产生传染病。印度河文明的灭亡是一个缓慢的过程,持续了数百年时间。

讲座结束后,与会学者与刘欣如教授就哈拉帕文明的相关议题进行了热烈讨论,其中包括:陶器的特点;印度最早使用铜器的时间;早期印度文明是否有洞穴、窑洞等遗址;印度河文明文字的解读;中国社会科学院考古研究所与印度合作的印度河文明考古项目拉齐噶里(Rakhigarhi)遗址考古的相关情况;摩亨佐•达罗的大浴池是否在两河和伊朗有相似遗迹;印度河文明是否具有青铜武器等。

最后,陈星灿所长再次向刘欣如教授表示感谢,并颁发讲座嘉宾聘书(图二十二)。他认为此次讲座提供的资料十分系统详尽,介绍了印度河文明的发现、发掘和争议,详细叙述了印度河城市文明的特点,并以印度河文明为切入点探讨了南亚地区物质文化的交流。 本次讲座具有理论启发性,使在场学者和学生受益匪浅。

图二十二:陈星灿所长为刘欣如教授颁发讲座嘉宾聘书

整理:李天祥、秦超超

审稿:刘国祥、仝涛

审稿:刘国祥、仝涛

转载请注明来源:中国考古网