“十大考古”,中国考古前进的缩影

发布时间:2015-04-20文章出处:中国文物信息网作者:贾昌明

每年的四月上旬,在北京都会有一场中国考古学的盛会——全国十大考古新发现终评会。这被人们简称为“十大考古”的评选,既是对前一年度全国考古发掘工作成果的集中展示和讨论,又是满足公众对考古发现的好奇心,向他们普及、宣传考古发现、考古人和考古知识的绝佳场所。从这个意义上讲,这场盛会,既是专业的,也是公众的。

2014年度的“十大”评选尘埃落定,结果出炉后的热闹与喧嚣业已渐渐散去,似乎和往年的情况并无不同。但静下心来,审视顶着“十大”光环的十项发现、终评汇报的25项,甚至是参加初评的43项,再看看专家的点评,媒体的议论,乃至微信朋友圈的转发,已无法用一种静态的,一成不变的经验和思维方式去理解和阐释。很明显,透过“十大考古”,我们看到了中国考古前进的缩影。

学术为本

没有太多炫目的文物,也缺乏名人的墓葬,这次的“十大”,少了一些偶然、浮华和惊叹,多了几分必然、沉稳和思索。

当“发现”已经不再只是直观感受的时候,研究和学术自然成为发现的钥匙。我们不但发现了遗物、遗迹,也发现了序列、发现了规律、发现了过去的气质和精神,还有它们更深层的价值。

正因为如此,我们知道了广东的人类历史原来不止十几万年,而是几十万年,那时广东和广西的石器工业面貌基本一致;知道了在东赵这个地方从新砦、二里头、二里岗到两周延续上千年的完整文化序列,在夏商周朝代交替时的状况和不同时期的城市历史;第一次发现了春秋早期的曾侯墓地,并且从沉睡于地下两千多年的珍贵文物上看到了曾国贵族优雅的生活方式;我们知道了云南原来不止有石寨山、李家山和滇文化,还有洱海畔的大波那和昆明族,汉武帝处心积虑,为之不惜开挖“昆明池”训练水军所要对抗的强大西南地方势力原来是在这里。

同样,我们知道了浙江上虞在东汉时期青瓷制造工艺已经十分成熟,这里是中国南方乃至整个中国瓷器制造的发祥地;知道了青藏高原要冲之地有个和周边地区有着广泛交流的“象雄国”,发现最早的被藏族视为神圣之物的“天珠”;知道了北魏时期鲜卑族开放地接受了来自欧亚草原各地的文化,墓中出土的金银器和其他文物简直就是一个多国艺术品博览会;知道了大运河畔在隋代有两个功能不同的大型国有粮仓,感受到黎阳仓便捷的中转设施,更惊叹于回洛仓气势恢宏的规模和科学有效的防潮技术;知道了辽代时北京就有个工业链完整的冶炼基地,其技术在当时处于世界最先进的水平;最后,在对那些极其精美的金银器回味之余,我们也理解了贵州土司生活的奢华和对中原文化的向往。

如果到过这次“十大”的终评会,不管是否具有考古学知识,都能感受到现场那浓郁的学术气氛。每当汇报人结束演讲,在场的评委们总是立刻举手提问,就连主持人也禁不住要发问一二。汇报人则都显得有些紧张,他们或简要解答,或回放幻灯,以期能给这些评委一个满意的回答,因为他们知道,评委所提的问题,是这些发现意义的关键所在。

的确,公众或许不知道什么是“象雄国”“昆明族”和“土司”,可能也无法理解旧石器那几块石头发现的意义,更无从知晓“新砦期与二里头文化的关系”。有些当选项目,如河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址、北京延庆大庄科辽代矿冶遗址群等甚至没有出土什么令人炫目和“有来头”的珍贵文物。或许这成为了公众认知考古,理解评选的障碍。但学术就是学术,“新发现”的价值就在于解释了一些以前不为人知的领域。离开学术价值这第一位的标准而一味迎合感官上的需求,这种评选必将变得庸俗不堪。

丰硕的学术成果背后是长期的耕耘和广泛的合作。这次参评和入围“十大”的项目,大部分是多单位合作的长期课题。东赵遗址是郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院围绕“中原腹心地区早期国家的形成与发展”这一课题为期近三年田野考古工作的成果;湖北枣阳郭家庙曾国墓地可以看成是近年来曾国考古发现与研究的延续;浙江上虞禁山早期越窑遗址是“瓷之源”课题的重要组成部分,为此在曹娥江流域进行了广泛而系统的调查;河南隋代回洛仓与黎阳仓粮食仓储遗址是大运河“申遗”的一段;而北京延庆大庄科辽代矿冶遗址群的发现和研究更是高校与考古所联合攻关的典型,它让人们洞悉了壮阔的辽帝国雄厚的科技与经济基础的一角。这种长期的多单位合作,也是当今中国考古学学术要求越来越高的体现,这种现象告诉我们:新发现即是学术研究的新成果,若无长期的砥砺、广阔的视野和多学科的协作是无法办到的。

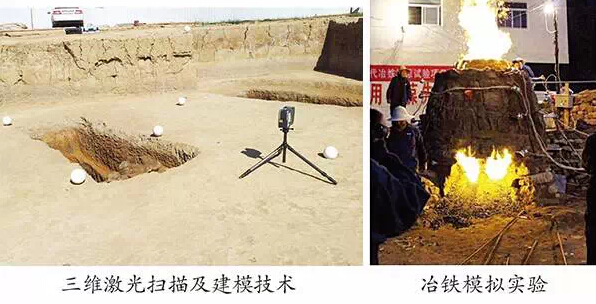

科技当先

这次“十大”终评会还成为科技方法运用于发掘和保护的展示舞台。从磨刀山旧石器遗址的水平层发掘和近景测量技术,到大波那墓地的数字化管理平台、RTK测量仪测绘和三维激光扫描及建模,至于全站仪测绘、无人机航拍,几乎成为每个考古工地的“标配”,领队们都有自己的“十八般兵器”。延庆大庄科辽代矿冶遗址群更是一个科技考古唱主角的项目,不仅有各种成分和结构分析,而且还进行了实验考古。

考古学原理告诉我们,考古发掘的过程也是对遗物、遗迹的“破坏”过程,这是避免不了的。为了最大限度地减小这种“破坏”,各个项目的文物保护工作基本实现了和发掘同步,文保人员也成为考古工地不可或缺的组成部分。在发掘现场,或对文物现场保护,或搭建临时保护棚,乃至直接套箱运到室内进行实验室考古,文物保护真正实现了“第一时间”。

这些发现是祖先留给我们的不可再生的宝贵文化遗产,我们要研究好、保护好、利用好,使之真正能为公众所触及,为公众所理解。为此,一些项目在发掘进行的时候,已经在筹划未来整体保护和展示的工作,并进行了合理的规划。

边疆不再“蛮荒”

曾几何时,边疆地区被认为是文化落后的“蛮夷之地”,考古工作也长期置于边缘化的地位。但近几年来,参评十大考古新发现的边疆地区发掘项目越来越多,至今年已然达到了一个高峰:进入终评的25项中,有近三分之一来自边疆省份,基本囊括了中国所有的边疆地区。获评“十大考古”的此类项目更是雄踞四席,而且分别来自内蒙、西藏和云贵地区。

边疆考古发现纷纷入围和当选“十大考古”,至少说明了两个问题,其一是边疆地区的考古事业正在飞速发展,原来处于模糊或空白的古代文化逐渐明晰,这种发现具有“填补空白”的意义,正好契合“十大考古新发现”对“新”的要求。其二说明边疆省份考古发掘和研究水平飞速提高,我们应当看到近几年“土司考古”的兴起和“土司申遗”的火热,看到杨价墓整体搬运到室内进行实验室考古,看到大波那墓地已经采用数字化技术,全方位多角度获取信息资料及实现对文物的同步保护。内地有的技术,边疆省份一样有,一样做得精彩。

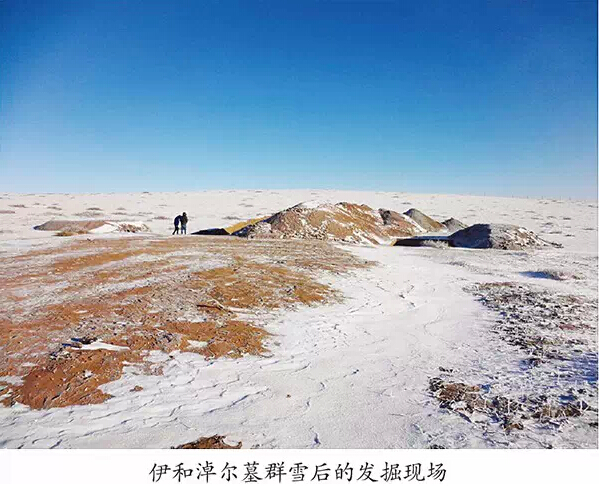

边疆地区经济落后,自然条件往往也比内地恶劣。不论是空气稀薄的青藏高原,还是冬天气温达到零下三十度的内蒙草原,或是荒芜的新疆戈壁,在这里开展考古工作,要付出比平常更加艰辛的劳动。我们也绝对应该向那些奋战在祖国边陲的考古工作者致敬,正因为有他们的不懈努力,才会有边疆考古的累累硕果。

“十大遗珠”同样精彩

每年被评为“十大考古”的发现自然成为众人瞩目的焦点,它们的重要性不言而喻。但须知,那些没有上榜的一样非常精彩,一样在相应的领域有其不可或缺的地位。这次的“十大考古”,是从2014年进行的668个发掘项目(其中有200多项是主动发掘项目)中遴选出43项,再经中国考古学会投票选出25项进入终评,最后经评委现场投票才诞生的,是一个优中选优的过程,不仅是今年,每年都是如此。正因为如此,最终结果并不好预测,一些评委也会发出“手心手背都是肉”的感叹,几个备受关注项目的落选才会引起大家的叹息。在评委眼中,一些项目从发掘开始就展现出非常重要的学术线索,如陕西清涧辛庄商代建筑遗址、新疆哈巴河喀拉苏墓地、吉林乾安辽金春捺钵遗址群、北京故宫明清建筑基址等,只是因为工作刚开始不久,评委们为慎重起见,希望经过充分发掘和研究,更加清晰地展示其整体的学术面貌。

因此,我们不但要关注“十大”,还要关注没有评上的那15项、33项和658项,这些发现和“十大”一样,都是我们最可宝贵的文化遗产,都是考古工作者长期耕耘的结果,都应该得到细致的研究和悉心的保护。

来自“圈外”的话——媒体与自媒体报道和评论的深化

和往年一样,今年的终评会和会后的新闻发布会照例吸引了众多的媒体记者,微博、微信上也是热闹非凡,在终评会现场就有国家文物局、中国文物报、国家博物馆、中国考古网、考古汇等媒体进行了官方微博直播和微信推送,结果出来后各大报纸和网站也纷纷在显要位置大篇幅刊登,CCTV甚至进行了长达11分钟的报道。但是,细考之后就会发现,今年的报道,少了一些“外行人看热闹”的气氛,多了几分“内行人看门道”的色彩。

首先是参会记者不再执着于发现之物,而是对“十大”评选本身提出各种有深度的问题。“请问十大考古新发现的评选标准是什么?”“十大考古新发现与田野考古奖有何不同?”,也不乏有“评选上十大考古新发现之后,对于发掘单位有何好处?”等犀利的问题。显然,记者们提问的深入和细致,反映了他们对考古发现、对考古知识的学习和思考。

评选结果一经发布,笔者的微信朋友圈已被“十大考古”所占领,直至第二天依然如此。但在微信世界竞相发布和转载评选结果与精美图片之余,也出现了批评质疑之音。有微信文章以《漫议“十大考古”评选》为题,质疑评选标准太过偏向考古学术而忽视艺术史。且不论其中的是非曲直,自媒体在今年已经成为独立于专业媒体之外,更加自由开放的报道和评论的来源。

2015年,“全国十大考古新发现”评选已经走过了25个年头。在这一代人的时间内,中国的考古界、媒体和公众都发生了剧烈而深刻的变化,这项评选活动也逐渐走出象牙塔,成为社会更大范围内关注的对象。在这里,要感谢荣登榜单的“十大”、进入终评的25项和初评的43项的参与,乃至2014年度全国实施的688个考古发掘项目,感谢所有的考古人一年来的艰辛与收获。同样,要感谢专家的点评和媒体的热议,甚至要感谢那些批评和质疑的声音——大家打造了一场发现的盛宴、一场探索的合奏。唯如此,以展示和宣传年度最重要考古成果的“十大考古”活动才能不断前行。

(全文来源:《中国文物报》2015年4月17日第5版)

转载请注明来源:中国考古网