【2022年中国考古新发现之五】云南昆明市河泊所青铜时代遗址

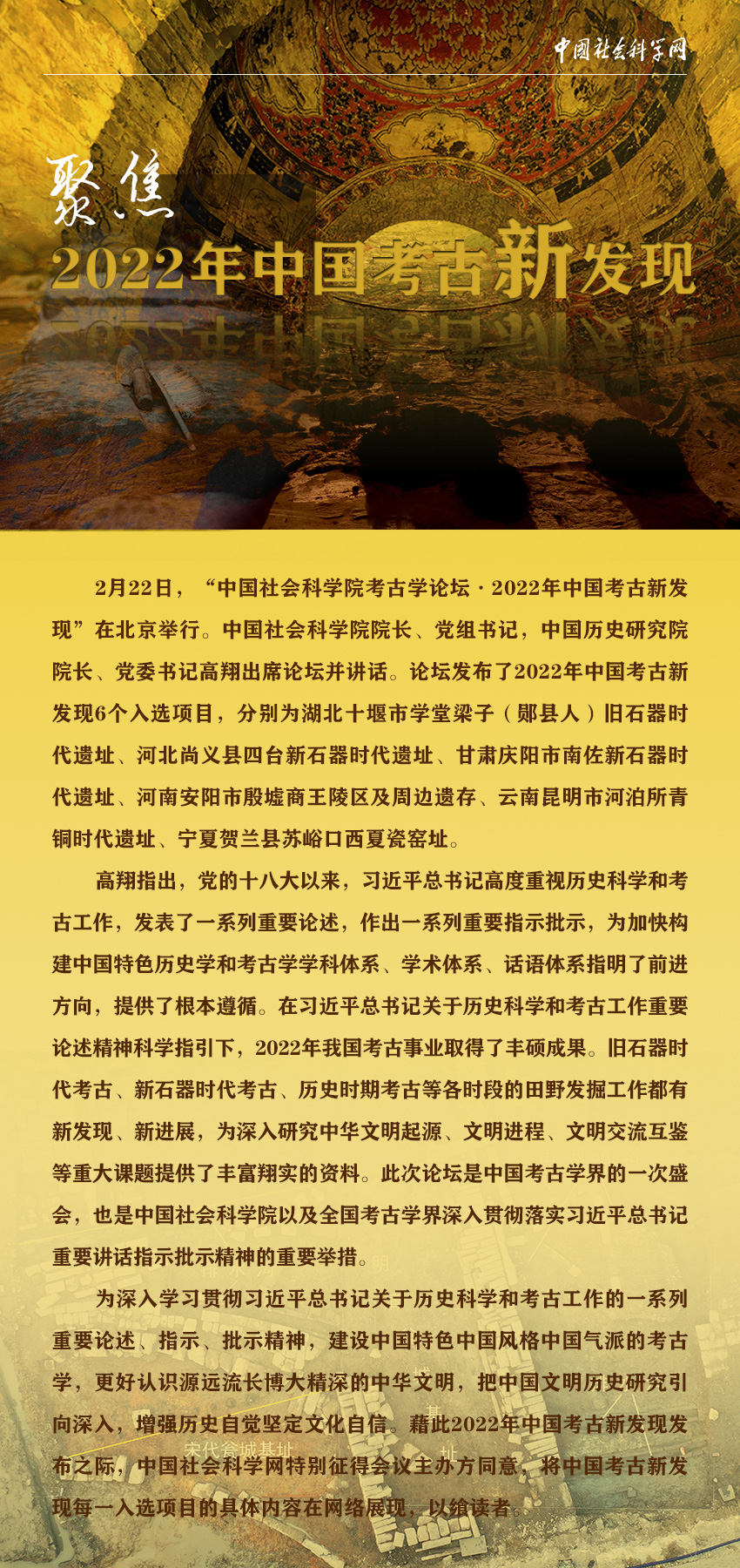

河泊所遗址位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇河泊所村附近,遗址总面积约12平方公里,核心区面积约3平方公里。该遗址发现于20世纪50年代,当时认为是新石器时代遗址。2008年滇池盆地区域系统调查明确了其年代属于青铜时代,是石寨山文化的核心居址区。2014年以来,云南省文物考古研究所在河泊所遗址开展了系列考古勘探与发掘工作,确认了“台地—河道”相间的遗址分布模式。截至目前,河泊所遗址经过考古发掘的地点有10处,发掘面积共计7000平方米。历次考古发掘揭露出商周至秦汉时期的文化遗存,构建了滇池盆地商周之际至秦汉时期完整的考古学文化序列。

图一 河泊所遗址分布范围

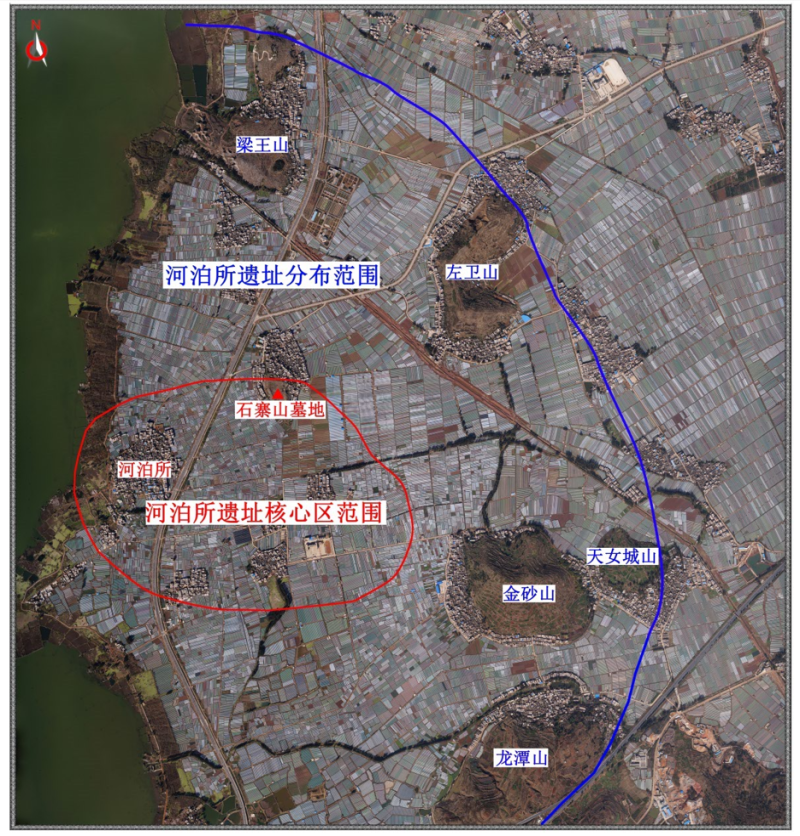

图二 2014-2022年发掘位置示意图

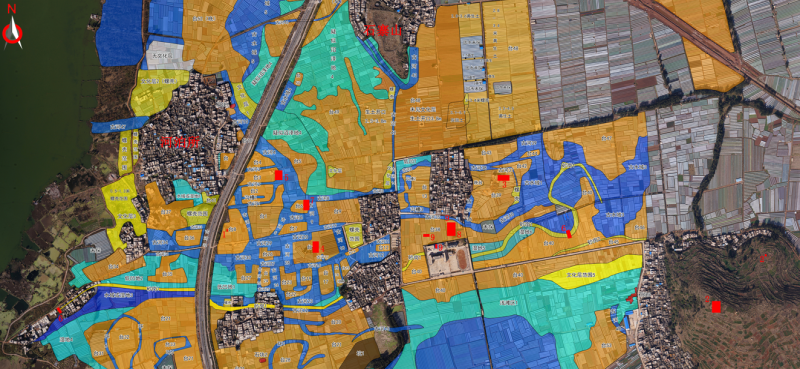

图三 2021-2022年发掘区分布示意图

2021、2022年,经国家文物局批准,云南省文物考古研究所在河泊所村东南1.1公里处的上蒜镇一小地点进行考古发掘。发掘面积2576平方米,分为北、西、南三个区。该地点的堆积以两汉时期为主,清理出1段道路、2处疑似建筑基槽、1处河道以及水井、灰坑、沟、墓葬等遗迹,出土有简牍、封泥、瓦当、铜器、铁器、玉石器、骨器等遗物2000多件,出土大量筒瓦、板瓦、砖块等建筑材料。

图四 河泊所遗址发现道路

图五 上蒜一小北侧发掘区河道范围航拍图

图六 北部发掘区南侧疑似大型建筑遗迹

道路位于北部发掘区的中部,整体呈东西向分布,路面原宽12米,两侧被晚期沟打破,主体部分残存4—5米。路面由绳纹瓦片、碎陶片、小石子等铺设。主体区域路面分为三层,各层堆积厚2—20厘米不等,说明路面主体部分使用较频繁,其间经过多次维护和加固。上层路面出土有铜拴、铜泡钉、盖弓帽及铜箭镞等车马器和兵器。

图七 H18

图八 河道边缘的灰烬层剖面

图九 H18出土简牍(滇池以亭行)

图一0 河泊所H18出土简牍(始元四年)

图一一 H18出土木梳

图一二 H18出土漆器残片

建筑基槽共发现两组,分别位于北部发掘区南北两侧。其中南侧揭露较为完整,揭露部分呈倒“山”字形,面积约450平方米,完整者可能为方形。沟底有红烧土烧结面,可能是人为烧成,起到加固基础的作用,遗迹的南部有集中分布的瓦砾及砖块,可能是房屋坍塌之后的遗留。北部有一层碎螺蛳壳堆积,厚约3厘米,厚度均匀且表面干净平整,可能是人为铺垫形成的一个活动面。

封泥集中出土于北部发掘区东北角的河道废弃堆积中,共计837枚。主要为官印封泥和私印封泥,其中官印封泥有“益州太守章”“建伶令印”“同劳丞印”等,涵盖了汉代益州郡24县中的20个县名,私印封泥有“宋虞之印”“君冯私印”等。另外还有少量无字封泥及道教封泥。

图一三 出土封泥

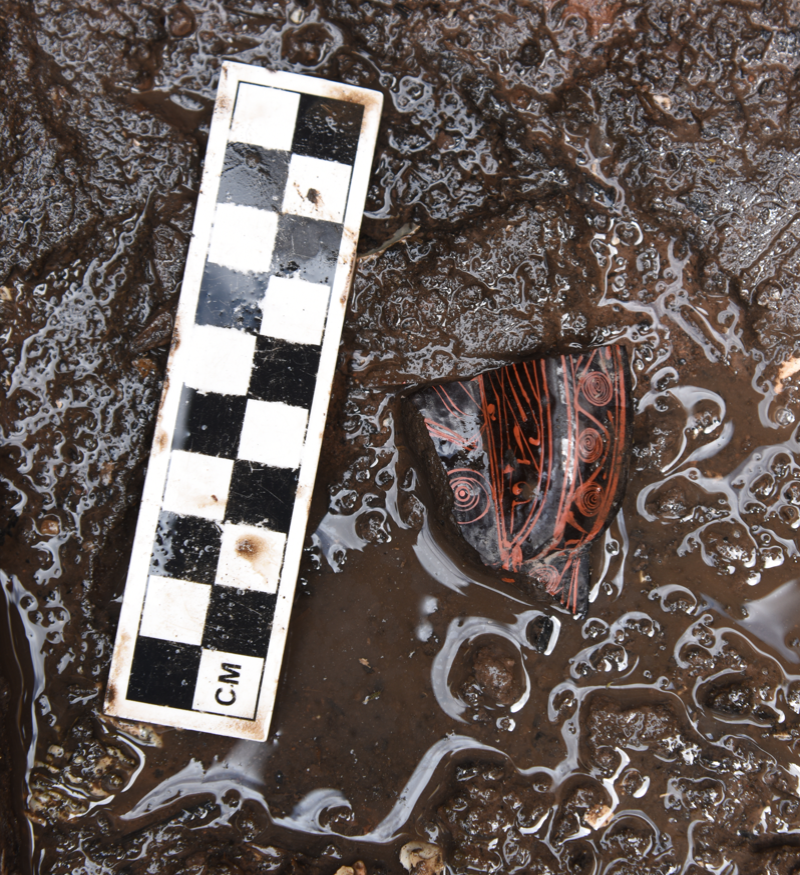

图一四 出土遗物

图一五 出土瓦当

图一六 出土砖

简牍发现于南部发掘区的H18中,该灰坑现仅发掘了四分之一。出土带字简牍残片1000余枚,不带字的简牍残片近万枚。其中,带字简牍中释读出“滇池以亭行”“建伶”“始元四年”(公元前83年)等文字,应是公文文书。

河泊所遗址的发现意义重大,主要体现在以下三点。

第一,通过考古发现的相关遗存,可确认汉代益州郡治位于上蒜一小附近,但城墙、城门及城中的建筑布局有待进一步明确。

第二,相关封泥和简牍等文书资料的发现,说明西汉时期中央政府就对边疆云南地区开始了有效的行政管辖。

第三,通过多年的考古工作,构建起滇池盆地商周至秦汉时期完整的考古学文化序列,生动展现了该区域从多元走向一体,最终融入中华民族共同体的完整过程。

河泊所遗址的发掘及其收获,是云贵高原地区考古的重大突破,是先秦秦汉时期边远地区考古的最新成果,为中华文明多元一体格局的形成提供了珍贵的实证。我想谈几点感想和认识:

首先,河泊所遗址的考古成果,进一步确认了汉置郡县之后滇王国的存在,初步确认了西汉益州郡的郡治所在,“增强了历史信度”,为中华文明多元一体格局形成的研究提供了个案的实证。大家知道,汉武帝时期之前,以云贵高原为中心的西南夷地区有夜郎、滇等数十个乃至上百个部族或所谓的古国,创造了高度发达并独具当地特色的青铜文明;汉武帝时期在云南设益州郡,是当地社会历史发展上的一个重大事件,由此,当地进入到汉王朝的政治版图,开始了郡县制的治理,当地土著居民真正开始融入中华民族的大家庭之中。对此,司马迁在《史记?西南夷列传》中做了记载:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大”。当时的西南夷地区,究竟是夜郎大还是滇大,现在还难以说清楚。如果说黔西北的赫章可乐遗址墓葬属于古夜郎文化遗存的话,那么,仅就墓葬所反映出的社会文化发展状况来看,滇要比夜郎强盛得多。这当然可能与古夜郎的王墓及贵族墓迄今尚未发现有关。司马迁在《史记》中又说:汉武帝“元封二年(公元前109年),天子发巴蜀兵击灭劳浸、靡莫,以兵临滇。滇王始首善,以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民”。这是史书的记载。但是,汉置郡县前后滇王国是一个怎样的存在?益州郡郡治究竟具体在何处?怎样实行郡县制治理?这些都是史学界和考古学界长期以来关注和探索的重要课题。2019年河泊所遗址“滇国相印”等封泥的发现,结合1956年发掘的石寨山6号墓出土的“滇王之印”金印等,进一步实证了汉置郡县之后的一个时期,滇王国依然存在,滇王继续统治其族民。2021年以来河泊所遗址的发掘成果,尤其是封泥、简牍、建筑遗迹和道路等的发现,初步证明河泊所遗址的上蒜一小附一带很可能就是当时西汉所置益州郡的郡治所在,并且发现了益州郡属县以及同临近郡县官方往来的诸多信息。这些实物资料及相关发现表明:西汉时期在边远地区或者说少数族聚居区设置郡县并进行的有效的郡县制治理,在中华文明多元一体格局的形成过程中、在多民族统一国家的形成和发展中,发挥了极为重要的作用。由此也表明:边疆地区设置郡县并进行有效的郡县治理,是我国两千多年来国家治理尤其是边疆治理的一条重要途径,是中华民族发展史上一条重要的历史经验。

其次,河泊所遗址的考古成果,初步构建起了滇池盆地青铜文化的年代框架及其发展序列,找到了以战国西汉前期滇王国为代表的“滇文化”来源,“延伸了历史轴线”。在河泊所遗址发现和发掘之前,学界对于滇池盆地青铜文明的认识,主要是依据昆明晋宁石寨山、昆明呈贡石碑村、呈贡天子庙、昆明官渡区羊甫头墓地等墓葬资料,就其年代来说,大都是战国和秦西汉时期的遗存,而对公元前5世纪之前的滇池盆地的青铜文化、对战国秦西汉时期滇文化的来源等,都知之甚少,直接制约着对滇池盆地乃至整个云贵高原青铜文明发生和发展的认识。近年来河泊所遗址的发掘及多学科综合研究,初步确认当地青铜文明至少发生于公元前1000年之前,即距今3000多年前,这不仅为战国秦汉时期的滇文化找到了源头,而且初步理清了滇池盆地从商周时期直至秦汉时期考古学文化连续发展、不断演变的过程,从考古学上揭示了当地一千年间社会历史文化的演进历程,形象、生动地展示了环滇池地区从多元走向一体、逐步融入中华民族共同体的历史图景。由此我们可以得到一个重要的学术启示:边远地区古代文明的发生和发展,尽管受到了来自中原文明的影响,甚至受到了来自域外文明的影响,但其自身的发生、发展和演变是主要的和根本的,因此,探寻并阐释当地古代文化和古代文明的发生和发展进程及其特点,应当是边远地区“区域性考古”的基本点和立足点。

第三,河泊所遗址的发掘及其重大收获,是近十年来持续不断开展考古工作的成果。戏剧界经常讲:台上十分钟,台下十年功。考古界更是如此:台上三十分钟报告的学术成果,是考古工作者常年青灯黄卷、常年面朝黄土背朝天发掘和研究的结晶。进一步讲,以河泊所遗址考古成果为代表的滇文化研究的重大突破,是在此前六十多年环滇池地区考古的基础上取得的,而考古理念、方法的创新和多学科合作发挥了重要作用。

这里简单回顾一下滇池地区的考古历程:

滇文化的考古发掘和研究早在20世纪50年代就已开始。1954年,为追寻一批铜器的来源,在晋宁石寨山发现了古代遗址和墓地,1955年进行第一次发掘,1956—1960年又先后进行了3次发掘,由此命名了“石寨山文化”,其中,1956年第二次发掘的6号墓出土了“滇王之印”金印,从而确认石寨山文化就是古滇国的文化遗存——滇文化。1996年的第五次发掘,又发掘清理36座墓。石寨山墓地的先后五次发掘,共清理墓葬87座,绝大部分为滇文化墓葬。

1966年,在滇池东南的星云湖西北岸发现江川李家山墓地,1972—1997年间进行多次发掘,发掘墓葬计87座,其中绝大部分属于典型的滇文化墓葬。

1974—1979年间,滇池东岸的昆明呈贡石碑村墓地先后两次发掘182座墓,几乎全部是滇文化墓葬。

1975—1992年间,滇池东北的昆明呈贡天子庙墓地先后进行三次发掘,发掘清理的85座墓中,绝大部分为滇文化墓葬。

1998—2001年间,滇池以北的昆明官渡区羊甫头墓地的三次发掘,发掘清理墓葬846座,其中绝大部分为滇文化墓葬(810座)。

上述之外,在环滇池地区,还有呈贡小松山、安宁太极山、昆明五台山、昆明大团山、澄江金莲山、江川团山等墓地的发掘。

到21世纪初,对以墓葬遗存为主要内容的滇文化的性质、年代、文化面貌、文化演变及其兴衰等获得了比较全面的认识。但是,有关滇文化的考古资料基本上是墓葬资料,对滇文化的揭示应当说有很大的局限。于是,寻找滇文化的聚落遗存,成为深化滇文化研究的关键。于是,基于聚落考古和区域系统调查的理论和方法,2008—2010年,中外合作在滇池东南岸地区进行系统的区域调查,初步确认河泊所遗址可能是滇文化的中心性聚落。2014年开始在河泊所遗址片区进行系统的考古调查和勘探,同时开始对多个地点进行连续性的考古发掘,并广泛开展多学科合作研究,迄今已近十年。

河泊所遗址考古及其重要收获给我们的启示是:重大学术课题的研究、进展和突破,不可能一蹴而就,也不是一朝一夕就能做到的,需要数年乃至数十年持之以恒、坚持不懈地去做,久久为功;同时,学术理念的创新,多学科联合攻关,同样至关重要。

第四,河泊所遗址的发掘和研究已经取得了重大突破和积极进展,但河泊所遗址和其附近的石寨山墓群等作为一个大型遗址群,其保护管理、考古发掘、科学研究、展示和活化利用等,都面临着艰巨的任务,可谓任重道远。石寨山大遗址保护规划正在制定,已经进行了专家论证,希望尽快完善并公布实施。仅就考古发掘和科学研究来说,益州郡治的具体的布局结构如何?汉置郡县前后“滇王”的所谓“王都”究竟在何处、其具体的布局结构和内涵是什么?如何从考古学上揭示益州郡设置之后滇王如何“复长其民”?郡县制治理与滇王“复长其民”之间的关系如何?汉置郡县前后当地文化是如何转型和变迁的?汉文化与当地传统的土著文化如何共存、如何互动、怎样不断融合?凡此种种,都是需要在今后的田野考古和综合研究中逐步加以解决的重要问题。实际上,这些学术问题的进一步研究和深化,不仅仅是一些学术问题,而是石寨山—河泊所遗址群的科学保护、管理、展示和活化利用等提供学术支撑所必需的。

(图文转自:中国社会科学网)