【专家说陶寺】何努:“中国”求本 尧都寻徴

发布时间:2015-06-23文章出处:中国考古网作者:本站记者

2005年5月1何驽研究员在陶寺观象台测量工作中录像

本站记者:您从2002年开始担任陶寺遗址的发掘领队,在您和团队的努力下,陶寺遗址取得了一系列的重要发现,无论是聚落布局还是陶寺遗址的兴衰过程都有了明晰的认识,您能介绍下陶寺遗址近年来的发现和研究成果吗?

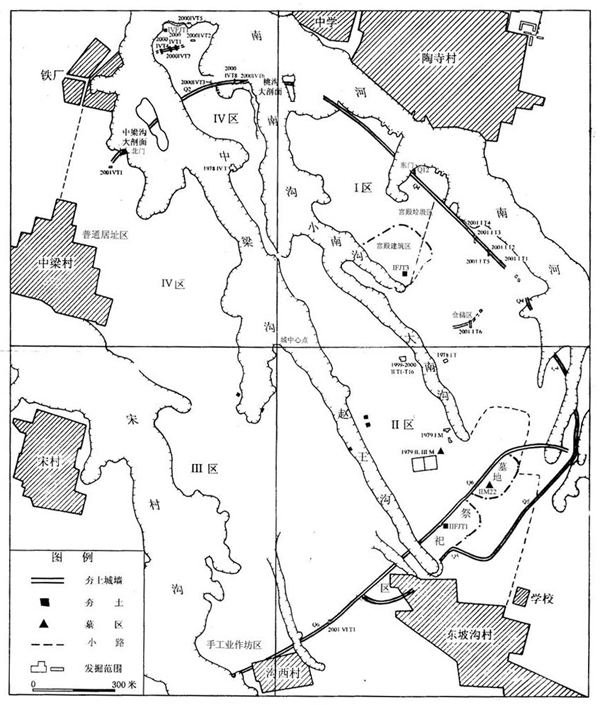

何努:从聚落研究来看,陶寺作为都城的聚落布局及功能区划的研究在逐步深化,陶寺聚落作为城址可分为三大期,早期是以宫殿区的沟墙为防御体系,作为宫城的核心,在城南有一个下层贵族的居住区,单独的一个南外城,与宫城总体构成一个早期城址。早期城址面积不大,宫城面积有13万平方米,外城面积大概也就十来万。但早期遗址的面积现在来看还是比较大,从城北发现的和祭地有关的礼制建筑,南边到早期的王族墓地,这个面积有160万平方米左右。显然遗址比较大,但是城不大。当时的聚落形态已经初具规模,宫城内住的都是王、或元首,下层贵族居住区有单独的一个外城,普通居民区基本分布在宫城的东西两侧,再外侧东边是王墓地,西边是礼制建筑区。它的功能区划大概是这样一个布局,早期已经出现了独立的仓储区,也在宫城的东侧。

陶寺遗址平面图

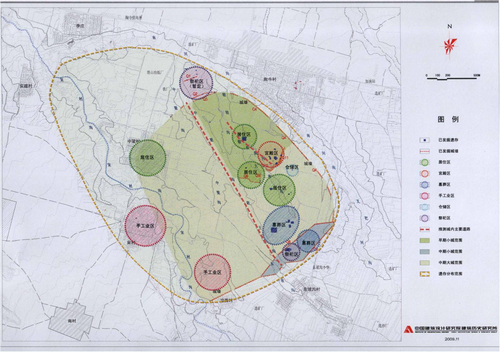

中期时,宫城继续在使用,同时扩建了一个大型的外郭城,使得陶寺中期的城址面积达到了280万平方米,是城址面积最大的时期。宫城和外郭城呈“回”字形布局,形成了一个比较典型的双城制模式,这种模式后来也影响到历代封建王朝都城布局的基本模式,多数都城都采取了这种双城制:回字形,宫城在里,郭城在外的布局。这是陶寺中期时城圈的一个完善过程。同时它作为都城的基本要素、功能区划已经全部具备了。除了宫城之外,还有一个中期小城,城内有一个郊天祭日和观象授时为一体的礼制建筑,也是祭天的礼制建筑区。此外,在中期大城外郭城的南部,也就是东南角,有一个工官管理手工业区,面积大概有20多万平方米,经过钻探和解剖、调查发现,大概可能分成6个手工业园区,其中有2个是与制陶相关,4个和石器加工有关。普通居民区位于中期外郭城的西南角。所以说到陶寺中期为止,它作为都城所有的功能区划都已经完全具备了。

在陶寺中晚期之际,陶寺城址和它的都城地位以及政权曾一度被彻底摧毁过,也遭到了非常惨烈的政治报复。但是在陶寺晚期偏晚曾经有一个阶段,似乎陶寺政权经历过复辟,主要表现在宫城城墙有重建迹象,宫城内还有陶寺晚期的夯土建筑基址,面积不大,夯土质量很差;城外北部和祭地有关的礼制建筑也曾经重建过。当然最终陶寺遗址连同它的文化被彻底翦除了,陶寺遗址聚落的生命就结束了。这是这么多年来对陶寺遗址聚落形态考古研究的最主要的收获。

陶寺都邑遗址的功能分区

陶寺遗址多学科的合作开展得也很多,在年代学、植物考古、冶金考古、动物考古、体质人类学等各个方面对我们的启发都非常大。年代学方面我们使用系列测年样品之后,陶寺遗址的年代跨度比以往把握得更精确一些。以前不是使用系列样本,哪个地层重要就是在哪个地层或灰坑采一点,按照地层叠压的打破关系来采样,其误差弹性比较大,如果采用系列样本,经过整合后,误差弹性压缩很大,在正负80年左右。目前大致还是分为三期,早期保守的说约距今4300年-4100年,中期距今4100-4000年,晚期距今4000-3900年,目前来看这个框架有一定合理性,但也不排除将来会随着我们对系列样品进行深入全面的研究,可能还会有一些微调,但主体年代还是在这个范围内。

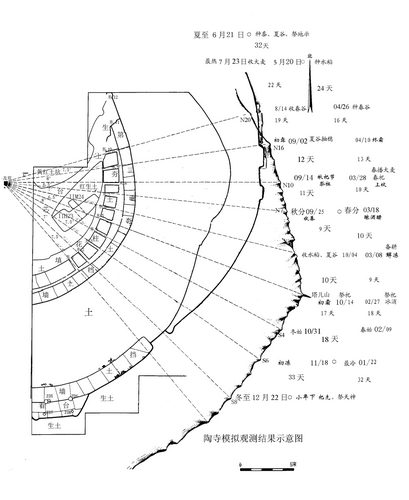

植物考古方面给我们提供了很多信息。通过浮选采样和赵志军先生的植物考古研究判定,陶寺遗址以旱作农业为主,农作物中小米和黍子占了重要地位,但与此同时,还有少量的水稻种植,这应该是史前时期中国水稻种植的最北线,达到北纬35.5度。同时还发现了早期大豆。这四种作物是陶寺的主要农作物。这些研究结果,同陶寺观象台所探索到的陶寺时期的二十个节令历法的太阳历当中所包含的农时是相匹配的。这对于我们探索陶寺观象台和陶寺历法、农时等起到了至关重要的作用。

王树芝博士的树种分析对我们探索宫室制度也非常有帮助,陶寺宫殿区主殿建筑中采集到的木炭树种主要以柏树和松树为主,这两种高等级的木材主要用于宫殿建筑,普通居址中发现的建筑材料或与建筑有关的相关木炭的树种以栎木为主,属于杂木,表现出等级的不同。后来的二里头、偃师商城、殷墟宫殿区的主要木材都是以松柏为主。这种树种选择也表现出早期宫室制度的制度要求,早至陶寺时期就出现了。

陶寺遗址出土的陶板,我曾经推测它是一种板瓦。我们邀请了科技考古学家李乃胜博士作了理化分析。通过烧成温度、吸水率、抗折度、耐高温、耐低温等指标,发现它的性能和秦砖汉瓦没有特别大的区别,有些吸水率可能还优于秦砖汉瓦,从而证明这种陶板作为板瓦使用是完全胜任的。

冶金考古上给我们展示了一幅比较喜人的画卷。陶寺目前已经出土了5件铜器,刘煜博士检测主要以红铜铸造为主。器物功能都属礼乐器,从而构成了一套中国史前时期比较完整的红铜铸造的礼乐铜器组合。在冶金考古方面的深入分析能够给我们展示出在二里头文化之前的中原地区(黄河中游地区),陶寺红铜礼器群体现出来的红铜铸造时代的特点。“铸造”是中国青铜文化的一个最典型的特征,这个传统目前可追溯至陶寺遗址的铸造技术。

铜环

动物考古方面给我们的启示也非常重要。袁靖、陈相龙、博凯龄等学者分析,陶寺除了猪和狗是黄河中游传统的家畜之外,从陶寺早期开始,陆续进入陶寺文化的有黄牛和绵羊,给陶寺文化的生业带来了新鲜的物种。黄牛的数量一直不太多,分析可能用于特殊用途,如宗教祭祀等。绵羊一开始数量不多,而到了晚期后数量突然变得相当大,而且绵羊的消费模式以年龄大的羊居多,也就是说它主要不是用于肉食,而比较符合羊毛工业和羊奶业的生业模式。这种羊毛工业和羊奶业的生业模式不是黄河中游地区传统的生业模式,却和西北地区农牧过渡带或欧亚大草原的传统生业模式比较接近,其背后所蕴含的更多的问题需要我们去探讨,也可能和陶寺晚期社会的动荡状况,外来人口的大量涌入存在某种内在的联系。更深层的问题是,陶寺晚期时,政权已经倒台,但人口并没有减少,遗址规模依然很大,羊毛工业也很发达,还有大量的石器制造业。这样,在没有独立自主的国家政权状态下,它如何产生这么巨大的生产功能?似乎从陶寺本身甚至晋南地区来看都解决不了这个问题,而需要从欧亚草原的大的社会变革和文明崛起对中原文明的碰撞来考虑,可能才能看清陶寺晚期到底发生了什么。

体质人类学最大的收获是,张君和王明辉博士分析陶寺早期和中期在体质人类学上的特征差别比较大,中期和晚期则比较接近。从王族墓地来看,陶寺遗址早中期两个王族的墓主人之间经体质人类学检测表明没有血缘关系,也就是说早期和中期掌权的王之间没有任何血缘关系,但是政权却在这两个没有血缘关系的家族之间传承,这让我们想起历史上所谓的“禅让”,这个现象十分有意思。以前只是看墓地形制的不同,而体质人类学直接给出了血缘关系不大的结论,但是从遗址发展状况看他们的政权在早期和中期之间是有一个比较顺畅、和平的过渡的。

本站记者:关于陶寺发现的天文遗迹现在有不同的观点,您能介绍下相关研究吗?

何努:陶寺关于天文的发现有两个,一个是观象祭祀台,另外一个是圭表。

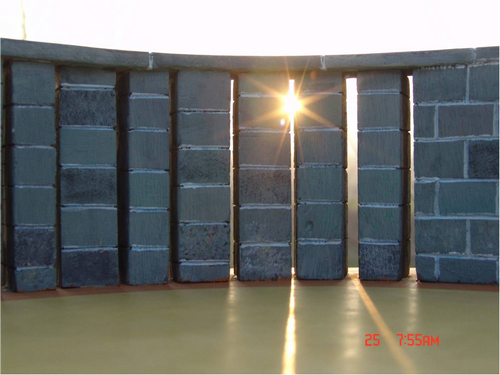

观象祭祀台除了祭天祭日的功能外,它还有一套观测系统,是用建筑构件作为观测仪器,由观测点、观测缝和远处的塔儿山(崇山)构成三点一线的一个地平面的观测系统,用于观测日出。这个观测技术系统实际应属于欧洲的列石系统。但欧洲的列石系统没有陶寺观象台这么缜密,而更多地是象征性的,它可以进行二分二至的观测,但它做不到把一个太阳回归年分成十几个、二十几个与农时完全对应的节令。相比较之下,陶寺观象台有明确的观测点,这是和西方巨石阵有巨大区别的地方。观测缝只有20厘米宽,从观测点到观测缝12米到13米远,此处20厘米是一个天文度,即两个太阳的宽度,目的是要把太阳的移动卡在一个很严密的范围内。通过我们实地观测,体会到从这个缝中观察日出只能是一年中的某一天,整个日出过程是8分钟左右。如果要有一个严格的标准时刻的话,也就是太阳的日半出或日下缘切于山脊线的那一刻,以这个为标准的时候它大概也就是8秒左右,也即是说要在一年当中的某一天的某一个早晨的某8分钟的某8秒你才能缝中线看到它,可想而知当时观测的精确度已经达到了多么高的水平!所以在天文学界已经得到普遍认可,首先是认为这是考古发现的世界最早的观象台,第二它所能得到的20个节令的太阳历也是当时世界上最早最缜密的历法,是四千前世界上绝无仅有的。他们也认为这套天文学知识完全可以和《尧典》所记载的高度发达的天文学知识相匹配,足以证明4000多年前中国的天文学走在世界的前列,是当之无愧的。

观象台空中照

圭表是在陶寺早期和中期墓葬里出土的,圭和表不是在同一个墓里出土的。表是上个世纪高天麟先生他们挖的,也是在陶寺早期的王族墓地里,规模不大的一个官僚(很可能是天文官)墓中出土的,是一根红色的木杆,上面可能涂的朱砂,通体通红,没有刻度,应该是表。我们2002年发掘的陶寺中期的王墓,也可以说是元首墓(IIM22),也是一根木杆,但上面有刻度,是用黑漆和绿漆分段漆成,然后再用红色的彩漆将关键的刻度标定出来,这应该就是圭尺。表和圭尺组成一套完整的圭表测影仪器,是中国传统的天文观测仪器,它们主要是通过测量立表日影长度来制定历法。在陶寺的圭尺上还有一个特殊的刻度,这个刻度是1.6尺,即40里厘米,这个刻度在陶寺是没有用的,因为陶寺真正的夏至影长是1.69尺(相当于42.25厘米)。标出这个1.6尺影夏至长影的目的可能是用于对外宣传或宣称陶寺是地中。这个地中的刻度被画在圭尺上,被记录在《周髀算经》里。《算经》中有一套数据就是夏至影长一尺六,冬至影长一丈三尺五,这两个刻度在陶寺的圭尺都能找到。这套数据很多学者都很怀疑,根据地理纬度的测算,并不符合某个都城数据,所以曾经很多天文学家都很怀疑它的真实性,甚至认为很可能是汉人伪造的。但是这套数据却被很顽固地留下来了。而另一套数据大家公认为真实数据的,是《周礼》中所记载的夏至影长1.5尺,被定为地中的标准,这是周公测影时对外宣称的,他明确地说继承的是夏制,通过天文学计算与洛阳夏至晷影长度也很符合。《隋书•天文志》中认为1.6尺夏至影长是洛阳地中,这是将两个数据弄混了。但也能说明在中国古代,这两个夏至影长都曾作为地中标准,只是后来河南的地中标准被广为接受了,晋南地区地中就被遗忘了。通过天文计算, 1.6尺夏至影长准确来说应该是垣曲盆地的,我们就可以考虑庙底沟二期的大本营垣曲东关,而陶寺早期文化的主体极有可能是垣曲盆地的庙底沟文化的一支北上进入了临汾盆地,然后与周边地区的文化融合碰撞形成了它的文化,那么1.6尺夏至影长就是陶寺人将老祖宗那的地中继承下来,对外宣称1.6尺是地中,自我标榜自己的正统性与合法性。陶寺圭尺从圭表测影系统来说应是考古发现最早的实物,也表明在4000多年前,古人就完全懂得利用勾股定理来进行日影测量、判定节气。但它把“地中”观念提出来,也是为自己的政权服务。

陶寺观象台观测到的太阳历

从传统来看,圭表可能应该是东部地区、华东地区比较传统的测量方法,简便易行,可称之为东方系统;巨石阵是列石系统,可称为西方系统。在陶寺时期,欧亚大陆有一个大的发展时期,陶寺文化于是海纳百川,吸收周边地区的技术、科技、文化,甚至是政治统治思想等等,所以在陶寺东西方两种先进的观测系统能够并存,兼收并蓄,也与它们所能达到的高度是相辅相成的。但列石系统有一个最大的问题是它不能移动,不能进行天文大地测量,也不能确定“地中”,而这正是圭表所独具的优势,因此它逐渐被中国传统的测量系统所抛弃。

根据考古遗迹假想复原的效果

本站记者:您认为山西陶寺可能为尧都,主要是从哪些方面来研究的?

何努:尧都是一个历史学范畴的话题,如果用考古资料来探讨历史学范畴的话题,就需要像刑侦学一样建立一套比较完整的证据链,这个证据链一方面包括不会说话的考古资料,另一方面要通过历史文献、民族志材料、方言、历史地理、地名志等这些方法来共同解读。

陶寺作为尧都的推测首先是有文献记载的线索。汉以后有一种比较强大的声音认为尧都平阳一带,虽然它不是确凿无疑的文献记载,平阳的具体位置也有很多争议,但总体来说,尧都在平阳一带(今临汾盆地一带)的可能性是比较大的。

我们已经通过考古资料判定陶寺是一个都城(详见第一个问题),但到底是谁的都城?这一点文献有一个比较明确的记载,地名志、方言等都提供了这方面的信息,民俗学上的证据也有。如陶寺出土的龙盘和现在当地村民清明节上坟的馍馍都很像(供品花馍即是在馒头上盘一条小蛇),当地的老百姓管太阳叫“尧王”,这些都给我们一些启示。当然更多地还是要从陶寺出土的考古资料本身来建立一套直接的或关键的证据链。

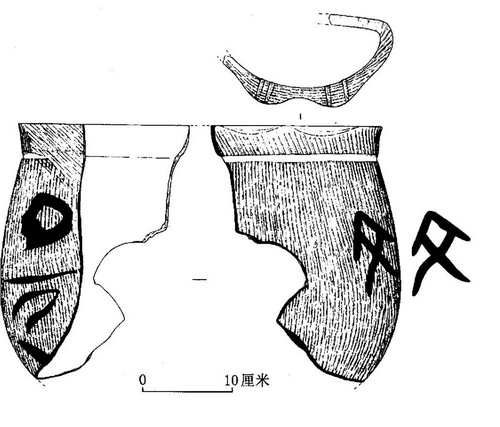

首先是看文字的发现,在陶寺朱书扁壶上的两个符号,主流观点认为这两个是最早的汉字,但具体解释有不同的意见。我个人认为应释为“尧”,其字形上面是“土”,下面是“人”。上面◇构形描写的是土块,即是夯土小板块,是陶寺城址与夯土基址夯筑的主要技术。而陶寺用夯土版块建筑的外郭城也是这个样子。上边的“城”与下边的“人”之间画了一个横杠,这是一个指示,指这个城是在人的头顶上,这是典型的黄土塬地貌,只有你站在沟里的时候城墙才能在你的头顶上,也就是说“用夯土版块在黄土塬上做的大城”就是这个字的含义,那么我们可以说这个就是 “尧”。也就是说这个尧,就是最本初造这个字就是比照陶寺城址来做的,陶寺城址很多考古信息都支持它的含义,这个字也与甲骨文的“尧”非常像。那么做这个城的元首,就应该是尧了,而且这种用夯土版块在黄土塬上做的大城只有陶寺遗址一个,它就是特指陶寺城址。陶寺朱书扁壶的“文尧”,在文义上也讲得通,如“文德治天下”等,都是他的文德思想,所以“文尧”在文义上也解释得非常通畅,这些证据说明陶寺城址就应该是尧的都。所以这是一条关键证据链中一个关键点。

朱书扁壶上的文字

另外如“禅让”的问题。禅让最初就是发生在尧和舜之间。在陶寺遗址里就是早期和中期。如同前面所提到的,不同血缘的王族之间传承王权,这种现象可能就是汉儒歌颂的那种“禅让”,也是一个国家统治手段并不成熟时候的特征。

此外,就是《尧典》中关于天文学的记载,派四个官员(羲仲、和仲、羲叔、和叔)率领的“科考队”进行大地四表的测量。这四表的测量更多的可能是天下观,而且国家的行政、财力等方面能够达到要求,这种行为在当时至少是开创性的,所以《尧典》也有记载,说尧的文德是“披于四表”,而非“四至”或“四海”。汉儒的解释,四表是以地中中表为基点,在东、西、南、北四个方向海畔(海岸线)上的标志点的指称。其中地中就是指都城,具体到陶寺时期则是指陶寺城址,汉朝时汉儒们的解释地中就是当时的颖川(今登封告成),今天告成县内还有观星台。四表的测量则很难有考古遗迹证据,但我们发现一个很有意思的辅证,就是先秦时期有一套数据,记载“四海之内南北两万六千里,东西两万八千里”。我研究的结果,陶寺1尺是25厘米,徐凤先博士在我的基础上进一步研究,折算出来陶寺的26000里是今天的6500公里,陶寺的28000里就是今天的7000公里。那么我们以陶寺作为基点,来确定东西南北四个表点。南表是在广东的阳西沙扒湾,北表是俄罗斯的拉普捷夫海的南岸,濒临北冰洋,按照今天的大地测量方式来计算,其间实际距离与6500公里的误差率不超过6%。东边从山东胶南市灵山湾朝阳山嘴叽头起,西边到叙利亚地中海的东岸,可能古属流沙,其与现代计算距离与7000公里误差率在7.4%左右。如果将这个基点挪到河南告成,误差率在14%左右。所以基点与数据相吻合的程度充分说明四表的测量与《尧典》的记载非常匹配,这个数据应当有一定以实际测量和认识为基础。

圭表几千公里的测量十分困难,不可能在短期内完成,可能会分作业区来测,《尧典》里说是“宅嵎夷”、“ 宅南交”、 “宅西”、“宅朔方”,也就是说“科考”并不是一天完成的,而是要住一段时间,测完一站再测下一站,在测量的方法上可能是步测和圭表测量相辅相成,最后才得出一个大的数据。所以《尧典》的记载不是凭空捏造的。

另外,这些地名的记载,如南交,就是北回归线一带,和南表的所处点相符合;东表点处嵎夷,《禹贡》和《尧典》里都叫嵎夷,即青州,在今青岛一带,胶南市属于这一带。北边到幽都,它的特点是太阳掉到里头不出来了,永远是冰冷的,那不是北极圈里的极夜吗?所以它叫幽都、幽州。西边有流沙的话,那西亚地带叙利亚也有流沙,所以地望的记载也不是凭空想出来的,还是应该是有人真的去了后将其真实的感受记录下来,浓缩成《尧典》。

《尧典》很多东西能在陶寺的考古发现中系统对应。除此四表外还有“寅宾出日”,就是观测日出的授时行为,还有举行迎日活动,陶寺观象台就有对应的“迎日门”。《尧典》中“历象日月星辰,敬授人时”与观象台的功能能够对应。陶寺观象台太阳历365或366天的回归年周期也与《尧典》“朞三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”相合。这些文献记载和陶寺出土的遗存能够系统地对应。

《古本竹书纪年》传说尧母庆都感于赤龙而生尧,尧曾梦龙攀天而上。陶寺早期元首墓中出土龙盘,画面中赤龙攀天而上,这可以说是偶然的巧合吗?我觉得如果是一个可以说是巧合,这些把线索凑在一起,我就觉得传说、文献记载都是有一个内在的逻辑。流传下来的都是历史的记忆,它虽然是片断的、有伪造或变造,但依其内在的逻辑把它连起来,也是一个逻辑的描述。而我发现的考古证据也是一个逻辑的证据链,我把这两个逻辑链条套合在一起,发现对应的比较多,或者比其他地方的证据要更多一些,那我现在就倾向于认为我们发掘的陶寺就应是尧都。

本站记者:对于最早的中国,学者们定义不一,您认为陶寺是最符合“中国”本初概念的政体,能阐述下您的研究吗?

何努:“中国”这个概念是在不断变化的。过去我们普遍认为古代的“中国”就是指 “中原地区的国家”,依此概念,最早的中国是二里头不成问题。但我又发现原来“中国”有一种说法是“冀州为中国”,因为冀州为中土;还有一种说法是“帝王所居之都为中国”,这两种说法又和我们传统地认为中原地区的国家叫“中国”有点不太一样,那我就会琢磨它为什么会有这种说法,中间的桥梁就是“王者居中,要选地中”,所以帝王所居、地中之都不就是中国吗?这样就有了一个新的思路,即“中国”最早可能不是以中原地区来判定的,因为中原的概念出现,也得先有个地中才能叫中原,所以不论中原也罢、中国也罢,首先要有一个概念,就是地中的概念。

这个思路突破以后,就想到这个本质问题:我们为什么叫中国?实际就是两个子概念,即“中”和“国”,地中之都,中土之国。地中之都就是帝王所居之都所以叫中国;中土之国,冀州为中土,所以它叫中国。故而一定是有一个地中的概念,有一个国家的概念,这两个概念合一起就叫中国,有了中国以后,中国所在的大范围、大地域就被大家认同一直叫中原。由于后来伊洛地区的地中一直被大家承认为地中,中原概念就定下来了,就不再变了,晋南就属于边缘了,晋南地区地中标准1.6尺夏至影长就被遗忘。

那么,中国这个本初的概念就是两个概念,一个是“地中”,一个是“国家”, “地中”这个概念必须有物化的表现,得有标准,标准我们现在知道的只有两个1.6尺,一个1.5尺。这1.6尺地中的标准在陶寺出现了,我们就认为陶寺“地中”概念有了,它都城所在被标榜为地中,所以是“地中之都”。另一方面陶寺文化所建立的社会组织形态已经进入到国家阶段,所以“地中”的概念和国家的社会组织形态合在一起了,“地中”这个概念是为了国家政治服务的,它们两个之间不是分裂的,它是相辅相成的,甚至说“地中”就是为“国家”服务的。所以我理解最本初的中国就是“地中之都、中土之国”,这两点首先是陶寺能够确定下来的,所以我说陶寺是最初的中国。

本站记者:谢谢何老师接受中国考古网的采访,对陶寺遗址进行全面、深入的介绍!

本站记者:谢谢何老师接受中国考古网的采访,对陶寺遗址进行全面、深入的介绍!

转载请注明来源:中国考古网