新疆尼勒克吉仁台沟口遗址的发现与收获

一 尼勒克吉仁台沟口遗址地理环境

新疆尼勒克县位于西天山伊犁河谷的东端,所处的尼勒克盆地是伊犁河谷三大盆地中最小的,川流不息的喀什河东西横贯,从古至今滋养着这片土地。这里水草丰美,气候适宜,对于早期人类的农耕、狩猎、游牧、渔捞等经济类型来说,这种山前环境提供了丰富多样的、可利用的动植物及水资源,相对封闭的空间环境又像是天然安全防线,天山深处,犹如世外桃源,是古人生存的理想场所。吉仁台沟口遗址(图一)就位于尼勒克盆地东北角的一隅之地,喀什河右岸(行政区划属于尼勒克县科克浩特浩尔蒙古民族乡恰勒格尔村),西距县城约20千米。相传民国时期有宗教人士想在此处修建庙宇道观,察其地形,称之为“五龙之地”,不敢亵渎而悄然离去。

图一 吉仁台沟口遗址全貌

二 尼勒克吉仁台沟口遗址发掘历程

2015年6月,为配合尼勒克县基本建设,新疆文物考古研究所对吉仁台沟口墓地实施了抢救性考古工作,共计发掘早期铁器时代至宋元时期墓葬76座。在发掘墓葬过程中发现所发掘墓葬有打破早期遗址的现象,遂进行了布方试掘,揭露遗址面积1000平方米,清理房址5座,墓葬3座(图二),明确发现最早的燃煤遗迹,定名为“尼勒克吉仁台沟口遗址”。2016年再次发掘,清理遗址1500平方米,揭露房址12座,获评国家文物局“2016年中国重要考古发现”和中国社会科学院“六大考古发现”之一。

图二 打破遗址的墓葬

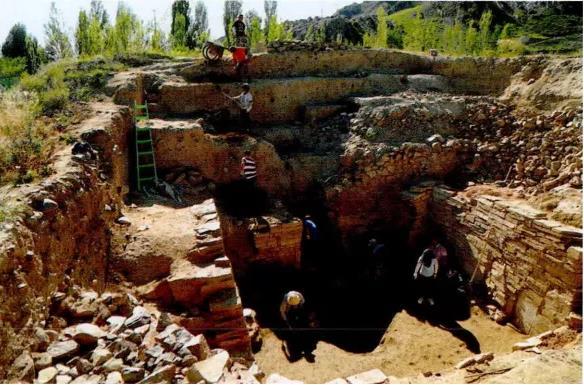

鉴于该遗址的重要性,经国家文物局批准,转抢救性考古发掘为主动性考古项目,并纳入“考古中国”边疆重大研究项目。2018年,新疆文物考古研究所和中国人民大学联合对尼勒克吉仁台沟口遗址进行了第三次考古发掘,发掘面积2000平方米,共清理房址20座,窑址2处,墓葬2座,另发现灶(火塘)、灰坑、冶炼遗迹煤堆等200余座,釆集遗物标本1000余件,对于研究新疆史前时期的年代分期、文化谱系、聚落形态、社会状况以及中西文化交流等,都具有重大学术价值,引起学术界的极大关注。2018年9月,举办吉仁台沟口遗址现场专家座谈会(图三)。因其重要发现及学术研究价值和意义,遗址获评中国“2018年度全国十大考古新发现”,2019年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

图三 专家座谈会

2019、2020年,新疆文物考古研究所和中国人民大学联合对尼勒克吉仁台沟口遗址的高台遗存连续进行了两次考古发掘,确认高台遗存属于高等级大型墓葬,是目前为止在新疆乃至欧亚草原发现的史前时期面积最大、规格最高、保存最完整的石构墓葬建筑遗存,被国家文物局评为“2019年中国重要考古发现”,目前联合考古队正在对大墓进行第三次考古发掘和清理,以期了解大墓的具体构筑形制及墓葬理念。

三 尼勒克吉仁台沟口遗址发掘收获

经过2015、2016和2018、2019、2020年五次考古调查、勘探和发掘,明确了遗址主要由吉仁台沟口内侧的居址区和吉仁台沟口外侧的高台遗存组成(考古勘探显示其周边分布有房址、灰坑、窑址、墓葬等遗迹40余处),总面积约50万余平方米。经北京大学科技考古实验室和美国Beta放射性实验室14C测定数据显示,吉仁台沟口遗址年代距今3600~3000年,是目前伊犁地区发现的年代最早、规模最大的以青铜时代为主体的聚落遗址,吉仁台沟口遗址大型房址、大型墓葬,在伊犁河流域乃至中亚地区都较为罕见,此处应该是当时政治、经济、文化等集中之地即聚落中心。其间多项重大发现引起学术界高度关注。

1.伊犁河流域青铜时代大型聚落遗址

吉仁台沟口遗址居址区共清理房址37座,体量之多,延续时间之长,在新疆乃至欧亚草原青铜时代都极为少见。古环境研究显示,遗址所在的四级阶地为原古河道改道位置,在遗址南边形成了离堆山。阶地形成后,继续在阶地上堆积黄土,吉仁台遗址大多数遗存均埋藏于阶地堆积上部的风成黄土堆积中。居址背山面水,按建筑规模可分为大小两种:大型房址面积约100~400平方米。有6座,分布相对独立。房址平面大致呈南北向长方形,建筑形制属于半地穴木框架式结构,门朝南,墙外有一周回廊式石垒护墙,居址中部为长方形石砌火塘,布局严谨匀称。位于台地西部的F6(图四)地势最高,居高临下,坐北朝南,规模最大,整体建筑南北长21、东西宽17.8米,房屋建筑面积374平方米,室内实用面积达240平方米,属于聚落的核心建筑,也是迄今为止新疆发现的最大的一座单体房屋建筑,很可能是社会上层贵族的居室,或是整个部落内部举行重要仪式的场所。

图四 大型房址F6

小型房址面积约20~60平方米,主要分布在居址区的东部,分布相对集中,依山梁地形呈阶梯状错落分布(图五)。平面分为圆形和长方形,建筑形制有半地穴和地面起建两种,房址中部一般都有一个圆形石灶,房址内遗迹现象单一,主要有灰坑、灶址(图六至图七)、居住面、踩踏面、灼烧面、卵石坑等。根据地层叠压打破关系、房屋形态和出土陶器特征不同,将遗址分为三个时期:第一期流行中间有长方形火塘(图六)的大型半地穴式木结构房屋,分布较散,对居住房子有较高要求,修筑规范齐整,出土的陶器大多是筒形罐、折肩罐,年代在距今3600~3400年;第二期房屋规模变小,分布相对集中,形制趋于简陋,流行圆形石灶(图七),陶器则变得溜肩鼓腹,其颈部多装饰戳印珍珠纹饰,年代在距今3400~3200年;第三期很少见规矩房屋,没有发现明显墙体建筑,常在坡地上发现火塘、石堆和煤堆的遗迹组合,此时应该出现易于拆卸搬迁的帐篷式房屋,平底陶器仍是主流,但出现了圜底及较多的带流器物,年代在距今3200~3000年。三期房屋从大到小、从规整到简陋,陶器由筒形平底罐到圜底器(图八),反映一种生活方式的转变,正好反映了公元前2千纪后期到公元前1千纪初,西天山地区人群的生业方式从较为稳定的畜牧经济向游牧经济的转变过程。欧亚草原游牧文化到底什么时候兴起的?又是源于何故?游牧文化的进程的研究是国际学术界关注的一个大问题。因此,吉仁台沟口遗址不仅为伊犁河流域青铜时代社会状况研究提供了研究资料,同时对整个欧亚草原地带此类研究都具有极为重要的学术意义。

图五 居址集中区域

图六 长方形灶

图七 圆形灶

图八 不同时期的陶器

2.世界最早的燃煤遗迹

中国是世界上最早大规模利用煤炭作为燃料的国家,煤炭的开发和利用出现在战国时期至两汉之际。随着遗址的大规模发掘,我们发现,在遗址早晚地层尤其是房址内部发现了大量煤灰、煤渣、煤矸石、未燃尽煤块以及煤的堆放点等(图九至图一一),显示出使用煤炭资源作为燃料这一行为贯穿了整个遗址发展的始终,历时达600年之久,这里是迄今世界上发现的最早使用燃煤的遗存,将人类对煤的使用历史上推千余年。煤火带来的光和热极大地改善了人类生存环境。这种能源的发现和利用在人类能源利用史上无疑具有里程碑式的性质,是具有世界性意义的重大考古发现。经过实地踏查,遗址附近分布有丰富的煤炭资源,在河岸、断崖、山坡、岩层发现可视煤炭点达7处之多,且埋藏较浅,露头较多(燃点低,易被自燃、引燃),这些无疑都使当时人们认识煤的可燃性几率提高。通过煤炭常量元素、微量元素、碳含量氮含量等对比分析表明,遗址使用的燃煤就是恰勒格尔村附近山坡的露天煤矿(图一二)。按《中国煤炭分类国家标准》,遗址用煤属于长焰煤,因其燃烧时火焰长而得名。

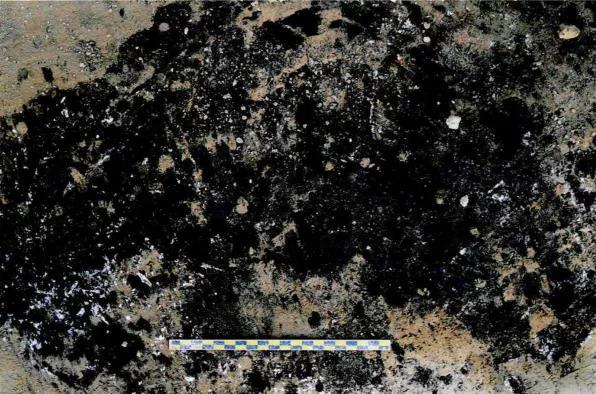

图九 煤堆(西—东)

图一〇 房址F2 (西—东)

图一一 F2原煤堆放点(西—东) 图一二遗址中采集的煤炭标本

3.动植物考古揭示古人生业方式

房址内釆集动物骨骼共1170件(图一三至图一四),经动物考古专家鉴定,皆属哺乳动物,种属有羊,牛、马、狗、羚羊、马鹿、狐狸,胳驼等,以羊,马,牛为主要种属,近48%的骨骼为羊,30%为牛,10%为马,应是当时主要的肉食来源。通过植物考古,遗址发现炭化农作物种子12153粒,粟、黍、大麦、小麦四种农作物在遗址中都有发现。遗址中也发现了数量较多的的石磨盘(图一五)、石磨棒,经过植硅体和淀粉粒分析,是用来对粟类作物、麦类作物和某些块根块茎类作物进行加工处理的,这些发现一定程度上表明农业在当时的生业经济中占有一定比重。“小麦打西来,小米自东传”,在距今约5000~4000年前,源自西亚的小麦和裸大麦(青稞)开始在中国出现,成为最早传入中国的两种“西作物”;源自东方的粟、黍农业也相继出现在中亚、南亚及东欧等地区。有人称其为“早期作物全球化”。要破解这些考古学、人类学与全球变化等领域共同关注的焦点问题,地处中亚、连接东西的新疆无疑成为关键点位。在新疆阿勒泰地区的通天洞遗址距今5200年的地层中浮选出了农作物炭化种子,就其数量而言,以黍占有绝对优势,辅以小麦和裸大麦,还有极少量的粟为主要特征;距今4000年至3800年的小河墓地同样出土有小麦和黍的遗存;在吉仁台沟口遗址F27房址中,由于房屋是因焚毁而倒塌,特殊埋藏的环境致使出土了12105粒炭化黍种子(图一六),炭化黍种子等遗存的发现揭示了农作物向西传播的路径,这是伊犁地区青铜时代该类作物的首次发现,也是已知的黍西传路线上中国境内最西面的点(在哈萨克斯坦草原距今4500~4000年遗址中就发现黍的遗存)。因此吉仁台沟口遗址东方农作物的发现,为黍的西传路线研究提供了新材料、新视角,对于粟黍类作物的西传、“早期作物全球化过程”研究具有重要的意义。

图一三 遗址内采集的动物骨骼 图一四 遗址内采集的动物骨骼

图一五 石磨盘

图一六 F27房址出土的黍

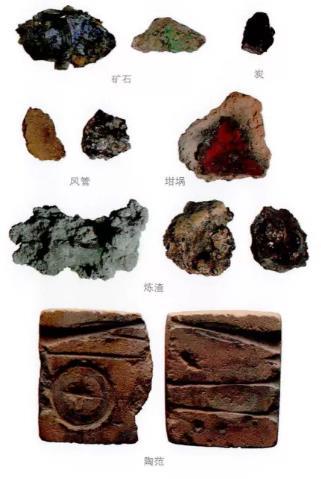

4.出土新疆最早的陶范

遗址发掘过程中出土了十余件浇铸铜器的陶范,是制作铜镜、铜锥、菱首剑、管銎铜戈等小件铜器和武器的模范。这是新疆青铜时代遗址首次发现陶范,数量较多,加之在遗址中我们还发现了炼炉、鼓风管、铜矿石、铜锭、坩埚、炉渣、炼渣等冶金遗物(图一七),这些发现无疑说明在吉仁台沟口遗址存在制铜加工,要素完整、链条清晰,存在明确的铸铜生产活动,新疆各地尤其伊犁地区,发现较多青铜时代的青铜器,但基本没有冶铸遗存发现。因此,吉仁台沟口遗址是新疆史前完整冶金证据链的最重要的发现,对于研究新疆地区青铜时代冶铸手工业,以及西方青铜文化的东向传播和早期中西文化交流,具有重要意义。

图一七 反映炼铜铸铜活动的遗物

考古发现而言,早期青铜器,西方是以锻造为主的技术传统,而中国是以铸造为基础。作为铸造铜器的介质,常见的有石范、金属范和陶范(图一八至图二〇)。考古发现显示,以往在西方发现的铸铜范基本都是硬型范石范,而陶器历史悠久的中国内地中原华北等地才流行软型范陶范,从山西襄汾陶寺铜铃的发现看,中原地区陶范出现当不晚于龙山后期。因此,远在新疆西部的吉仁台沟口遗址陶范的出现,就颇为耐人寻味。

图一八 陶范

图十九 范料

图二O 遗址出土的铜刀、铜锥及铜锭

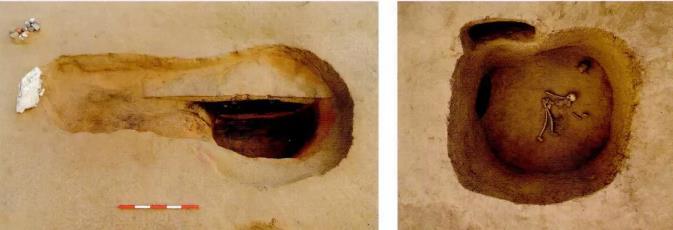

5.新疆发现的最早"窑址"

吉仁台沟口遗址中也有早期文化遗存发现,2019年在居址区东南缘发掘出2座公元前2600~前2400年的炭窑,比遗址上限年代还早了近1000年。窑址位于台地边缘凸起的山梁上,由窑室和火道两部分组成,形如勺状(图二一)。窑室近圆形,口大底小,内部积满木炭。在冶铜过程中利用木炭燃烧可以提高炉火的温度,有利于铜矿石的溶解。它是目前新疆发现的最早“窑址”。2019年在其附近发掘了一座年代相当的墓葬,也许他们就是炭窑的建造者和使用者。葬者姿势怪异(图二二),随葬陶器为夹砂灰陶,陶质粗糙,火候不高,微敞口,溜肩,斜壁,平底,其形态具有早期缸形器的特点(图二三)。结合墓葬测年数据看,可能与这一时期在外乌拉尔和哈萨克斯坦地区主要分布着的辛塔什塔文化有关。它们在时代上虽然与吉仁台沟口遗址存在空白和缺环,但这些遗存的发现无疑对我们在本地探寻吉仁台沟口文化的渊源提供了有力线索,延伸了历史轴线,为构建伊犁河流域史前考古学文化发展序列提供了宝贵材料。

图二一 居址区东南缘的炭窑 图二二 M86

图二三 M86出土陶器

6.畜牧人群的"王陵"

高台遗存位于吉仁台沟口外侧(图二四),通过2018年的勘探和试掘及2019、2020年两个年度的考古发掘,遗址虽然揭露面积有限,但我们大体明确了高台遗存的性质、结构和具体年代,对于研究欧亚草原青铜时代晚期墓葬形制、丧葬思想、社会结构和生业经济等方面具有重大意义。发掘和勘探显示,高台遗存是一处大型方形覆斗状墓葬,主要由地上高台坟冢和半地下墓室两部分构成。地上高台坟冢为边长120米的正方形,方向为北偏东3°,面积近1.44万平方米。四周有石砌围墙(残高约70厘米,墙体由层层石板交错垒砌,残存1~9层,规整平直,外围铺有一周红土),边缘高约1.5~2米,中心高约5米。从封堆的堆积来看,经历了两次大的修筑过程,明显可以分为两大堆积层,以青灰硬土面为界,上层构筑边缘向中心墓室汇聚的石条带,石条带两两(或三)成组,构筑形成宽窄不一的石包土的梯形墙体,从高空俯瞰,犹如太阳的万丈光芒(图二五);下层则是用石块构筑宽大的实心梯形石墙,石墙之间存在较多隔段,填以大量灰烬,同样表达太阳崇拜理念(图二六)。

图二四 高台遗存原貌

图二五 放射状石条带( 墓葬四分之一)

图二六 墓室清理

中心墓室由半地穴式墓室和包裹墓室的土、石墙构成,平面略呈“甲”字形(图二七)。用石板构筑石室,面积近40平方米,西部有宽约1.6米的斜坡墓道(这种带斜坡墓道的墓葬两三百年后在中国殷商时期贵族墓葬大为流行)。墓室外周在生土上用红胶泥土筑成略高于墓室的圆形土墙,其外用石块堆筑成高达3米的石堆包裹,形似中原地区的三重槨。因多次严重盗扰,没有出土任何遗物。

图二七 中心墓室

2020年在中心墓室东部清理扰坑时又发现4个神秘坑洞(图二八),形制少见,坑洞中均单面砌石墙(高约1.2米),坑洞内较为狭窄,开洞处见明显石块封堵现象,其性质有待2021年的发掘。

图二八 新发现的坑洞

体量巨大的工程,结构特殊、复杂的墓葬形制,彰显了墓主人的至高地位,应该是王陵级别的早期畜牧人群墓葬。和众所周知的图瓦阿尔然王陵面积相当,但早六七百年,这对于重新认识欧亚草原的社会发展进程有极为重大的意义。这座“王陵”是如何建造的?墓主人是谁?规模如此宏大,等级如此之高,其内部具体结构又如何?修筑它花费了多少工时?如何组织修筑?隆重而神秘的葬礼是如何举行的?会不会有大量的陪葬坑或殉葬坑?太多的谜团,需要我们去探索未知,揭示本源!

(图文转自:“文物天地月刊”公众号)