考古学视野下的燕云十六州——以鄚州城为中心

2019-2020年,考古工作者对“燕云十六州”城址之一的鄚州城遗址进行了勘探与发掘,发现城墙、护城河、道路遗址等,并出土了砖、瓦、陶瓷器等相关遗物。研究表明,鄚州城遗址营建年代可能在唐末五代至北宋初年,城址性质可能为五代、北宋时期莫(鄚)州鄚县城址,金、元时期莫(鄚)亭县城址。通过发掘,对古代鄚州城的营建年代、历史地理环境、沿革变迁以及汉唐时期鄚县治所变迁与原因等进行了初步分析与研究。鄚州城遗址的发掘为冀中地区同类城址以及“燕云十六州”相关城址的考古研究提供了新资料。

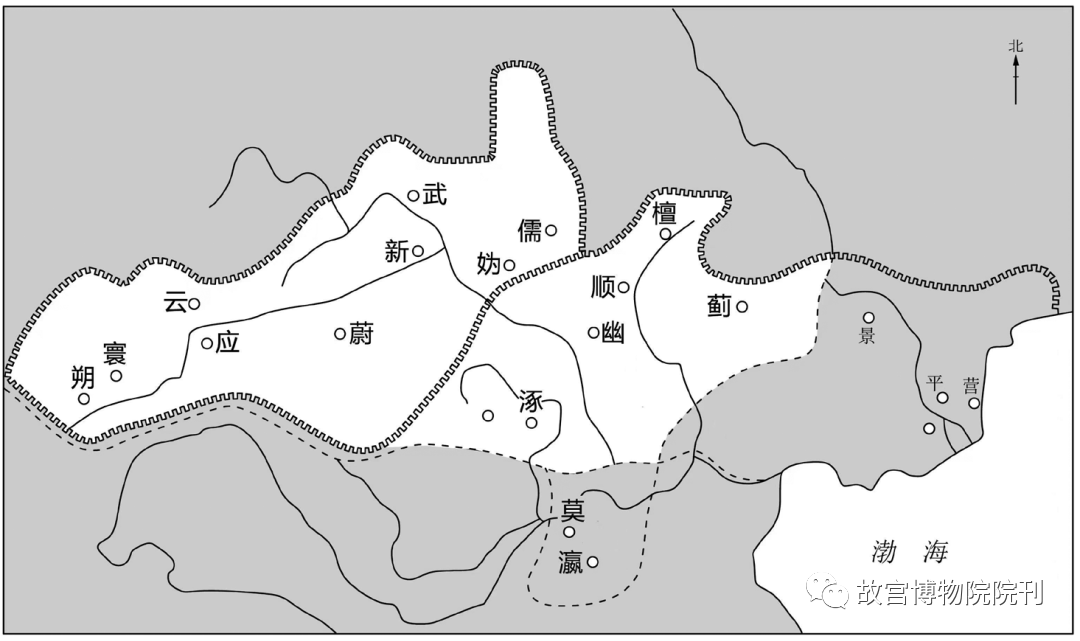

燕云十六州通常指由后晋石敬瑭割让给契丹的太行山以东、燕山以南的幽(今北京市区)、蓟(今天津市蓟州区)、瀛(今河北省河间市)、莫(今河北省任丘市北)、涿(今河北省涿州市)、檀(今北京市密云区)、顺(今北京市顺义区)七州,以及太行山以西、燕山以北的新(今河北省张家口市涿鹿县)、妫(今河北省张家口市怀来县)、儒(今北京市延庆区)、武(今河北省张家口市宣化区)、云(今山西省大同市云州区)、应(今山西省应县)、寰(今山西省朔州市东)、朔(今山西省朔州市区)、蔚(今河北省张家口市蔚县)九州,合计共十六州 。其范围大致包括今北京、天津,山西北部和河北的中、北部地区〔图一〕。

〔图一〕燕云十六州方位图

采自李谷成《辽代南京留守研究》,中国社会科学出版社,2013年,第35页

燕云十六州多置于唐朝,唐肃宗时期基本形成。但是直到后晋石敬瑭时期都没有出现“燕云”一词。史书中“燕云”一词最初出现于《宋史·地理志》。据赵铁寒先生考证,燕云十六州中“燕云”一词“似乎最早见于政和八年(1118)安尧臣所上书,其时上距十六州的割让(后晋天福三年,938)已有180年之久。到宣和四年(1122),金人按照宋金‘海上之盟’的约定,交还了燕京及其所属六州,诏命山前诸州为燕山府路,山后诸州为云中府路,自此‘燕云’才成为历史地理中惯用的固定名词”。

在中国古代历史上,燕云十六州所处的地理位置十分重要,此区域农业发达,既是中原王朝抵御游牧民族入侵的天然屏障,也在一段历史时期成为北方游牧民族控制中原的战略据点和发展扩张的重要经济重地。

一 燕云十六州城址考古概况

长期以来,学界对燕云十六州(以下简称“十六州”)城址的认识多局限于历史文献,对十六州城址的考古研究也不多,2017年以前,已知进行过考古研究工作的十六州城址主要为唐幽州城(亦即后来的辽南京城、金中都和元大都等)。

唐代幽州城的考古研究主要依靠出土墓志。自20世纪70年代以来,考古工作者根据北京地区出土的唐墓志和房山石经山出土的唐代石经题记等,结合实地考古调查,对唐代幽州城址与城坊进行了探索与研究。1980年以来,又新发现了一批唐墓志,为唐幽州城的研究补充了考古新资料,基本确定了唐代幽州城的四至范围。

辽南京和唐幽州是同一个城,其四至大约是:北城墙在今西单以南头发胡同,头发胡同北面有浸水河胡同(即臭水河胡同),是辽南京城的北护城河,南闹市口是辽南京北城墙上的拱宸门。东城墙在宣武门大街偏西,菜市口南的烂漫胡同为辽南京的东护城河。南城墙在今陶然亭、广安门外的三路居、骆驼湾一线。西城墙在今广安门外南观音寺往北至会城门村稍西一线。每面两个城门,城内主干大街相交呈“井”字形,类似长安城中的东、西两市的布局。幽州城的府衙和辽南京的宫城都在城的西南部,著名的悯忠寺(今法源寺)在城的东南隅。

1952年,北京市文物调查组配合陶然亭浚湖工程对金中都进行调查时,在陶然亭北侧发现一处金代建筑遗址,大致推测贯穿陶然亭南北一线的遗迹应该是金中都的东城垣所在,周耿先生据之撰《金中都考》一文。稍后又有朱偰先生《金中都宫殿图考》。1956年为配合永定河引水工程,北京市文物调查组在白云观护城河北岸调查,证实了金中都北城垣的位置。1957年,赵正之、徐苹芳先生等对金中都遗迹进行了初步调查。1958年,北京大学阎文儒先生等对金中都进行了较为全面的考古调查、测量和勘探工作,使城垣遗迹得到进一步确认,确定主要宫殿位置及中轴线,对城内布局与里坊形态也略作推测,撰写了调查报告,并对金中都进行了复原研究,绘制了金中都的第一幅考古草图,这是针对金中都的第一次正式的考古工作。同年,王璧文先生发表《凤凰嘴土城》,确认了凤凰嘴土城(1943年勘测)就是金中都西南隅。1965-1966年,中国科学院考古研究所(1977年起称中国社会科学院考古研究所)由徐苹芳先生主持对辽金燕京城展开正式的考古工作,对金中都的四至进行了勘测和发掘,探明了外郭城、皇城和宫城的范围,城门的位置,以及主要宫殿、街道、商业区等遗迹,清楚了金中都的中轴线,掌握了金中都的基本结构,取得了重大成绩。侯仁之先生据此绘制了“金中都城”图。20世纪80年代,随着《元一统志》《析津志》辑本和石刻史料在辽金燕京城研究中的进一步运用,陆续涌现出一批内容各异的复原图,如王璞子先生《辽金燕京城坊宫殿述略》附“辽金燕京城位置示意图”;徐苹芳先生为《中国大百科全书·考古学》所撰《金中都》词条附“金中都平面示意图”;侯仁之先生主编《北京历史地图集》附“金中都”复原图;于杰、于光度先生《金中都》附“辽南京城复原示意图”“金中都城图”;赵其昌先生《金中都城坊考》附“金中都城坊示意图”等。对金中都的研究,以徐苹芳先生的成果最具代表性,指出金中都的城市规划是两个系统合成的,其中一部分继承了唐辽旧城的布局,改建主要集中于宫城,里坊式的街道没有改变;但在新扩展的部分,则按北宋汴梁的开放式街巷规划建设,采用了新的平行胡同的布局,这种开放式的新街巷规划在元大都城中得到了充分的发展。元大都宫城舍弃了金中都宫城之废墟,在金中都东北郊以琼华岛为中心,东建宫城和御苑,太液池西岸以南建隆福宫,北建兴圣宫,三宫鼎峙,构成了元大都城的宫苑核心,位于全城中央偏南。城平面呈长方形(7600米×6700米),有十一个城门,东、西、南各三个,北面两个。1974年赵其昌先生在白云观西发掘“蓟丘”遗址时,与北京师范大学孙秀萍先生一起对金中都的护城河遗迹进行了调查,分别在潘家河沿一带、万泉寺南边的东西洼地、马连道西城墙以西、北城墙会城门旧址的北面发现了疑似金中都东、南、西、北四面护城河遗迹,并对金中都城址与里坊进行研究。1985年北京市文物研究所成立,对金中都遗址的考古调查、发掘工作随之增多。20世纪80年代对金中都进行了踏查。1990年秋开始,北京市文物研究所经过一年的考古工作,对金中都南城垣水关遗址进行了全面揭露,确认了水关遗址的建筑结构,次年北京市批准在此建立辽金城垣遗址博物馆。1990至1991年为配合北京市西厢道路工程项目,北京市文物研究所再次对金中都宫殿区进行了考古调查、勘探和发掘,基本确定了应天门、大安门和大安殿等遗迹的具体位置,证实了金中都在辽代宫殿基础上扩建。1991年发现大定七年(1167)“吕君墓表”,为进一步断定南城垣及护城河的位置提供了新的考古学证据。1992至1993年,为配合北京西客站一期工程,对莲花池周边进行了考古勘探,探明了莲花池的边界,并找到了莲花池的出水口及湖心岛。1996年对鱼藻池遗址进行了考古勘探,探明了鱼藻池、瑶池殿、鱼藻殿。同年,北京市文物研究所又对金中都的街道进行了勘探,勘定了中轴线上的南城门丰宜门、南垣西边的端礼门、北垣西边的会城门等三门的内大街,以及丰宜门和端礼门之间的横向街巷。21世纪以来,在配合城市基本建设中,北京市文物研究所又陆续对金中都做了一些考古发掘工作。其中比较重要的有金中都鱼藻池遗址的发掘。2010年在金中都城垣遗址内西南部发现一处兵营遗址。2014年又在这处兵营遗址和南城墙水关遗址之间发现一处南北向道路遗迹。2019年,北京市文物研究所对金中都外城城墙进行了首次正式发掘,对金中都及建造方式有所了解,基本确认了外城西墙宽度及护城河的位置,并发现了唐辽时期墓葬,为探究金中都外城南墙在辽南京基础上向南扩建的史实提供了新的考古学证据。

另外,也有学者以辽代统治下燕云十六州地区的墓葬为考古学研究对象,针对墓葬形制、随葬品、墓室装饰、葬仪和葬具进行归纳分析,并把十六州地区辽墓与周边地区墓葬进行了对比研究。

值得一提的是,既往唐末五代至北宋时期十六州城址专项的考古工作与研究几乎是空白。直至2017年,随着雄安新区的成立,考古工作者对新区范围内十六州城址之一的鄚州城遗址进行了考古调查、勘探与发掘工作。本文以鄚州城遗址的考古发掘成果为中心,探讨其营建年代、历史地理环境、沿革变迁以及汉唐时期鄚县治所的变迁及原因。

二 鄚州城遗址的考古工作

莫州,原称“鄚州”,景云二年(711),唐廷析置鄚州,割瀛州的鄚、任丘、文安、清苑,幽州的归义共五县,隶属于鄚州。开元十三年(725),以“鄚”字类“鄭”字,将鄚州改称莫州。天宝元年(742),改为文安郡,乾元元年(758),又改为莫州。

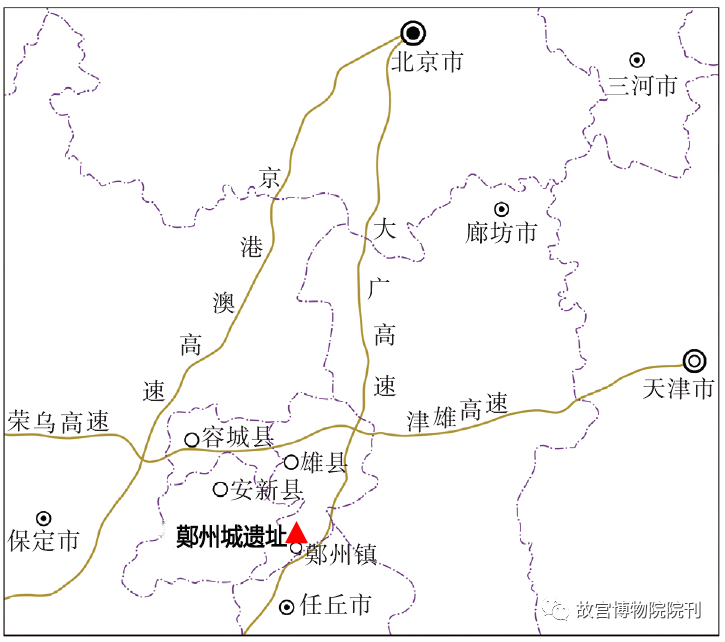

鄚州城遗址位于河北省雄县鄚州镇(原任丘市鄚州镇),北距雄县县城、南距任丘市皆15公里左右〔图二〕,城址西北毗邻白洋淀。

〔图二〕鄚州城遗址位置示意图

1967年卫星影像显示,鄚州城址东、南、西、北城墙残缺可见,各城墙大部分墙体尚残存于地表之上,城址东南角城墙明显有内收。鄚州城址因平面形状酷似古代乌纱帽,故当地年长者称其为“纱帽城”。如今,随着我国城镇化快速发展,城址南部区域(含城墙)已全被现代村镇叠压,北半部区域尚有少许遗址与农田,其中城址的东墙北部、西墙北部、北墙大部仍断续残存于地表之上5-8米左右。

2017年12月,由河北省文物研究所、中国社会科学院考古研究所、中国国家博物馆、故宫博物院等共同组成的雄安新区联合考古工作队(以下简称“雄安联合考古队”)中国国家博物馆考古分队对鄚州城遗址进行了一次较为详细的考古调查;2018年4月,雄安联合考古队中国社会科学院考古研究所考古分队对鄚州城遗址进行了专项考古调查与初步勘探。

鄚州城址发掘工作始于2019年9月,其中,2019年9月至11月,鄚州城考古队重点对城址东、西、南、北城墙及城墙内外、城址南部与北部区域等进行了详细的人工考古勘探,同时,结合人工勘探情况又对上述区域同步进行了高密度电法考古物探。2019年10月至2020年1月,开始对城址东、西、南、北城墙及墙外壕沟(即护城河)进行了考古发掘。2020年8月,对城址东、西、南、北城墙外围再次进行了考古勘探。

三 鄚州城遗址发掘与收获

2019年考古工作之前,史学界对鄚州城的关注较少,对鄚州城址的认识也较为模糊,特别是对鄚州城址的范围、性质、年代与历史沿革等诸多学术问题也一直不甚明了。因此,鄚州考古队工作的重点,首先就是厘清上述问题。通过对鄚州城城墙及其附近区域系统的考古勘探和发掘,以及多学科合作,同步采集陶瓷器标本、植物碳化标本、动物骨骼标本等进行测年分析等手段,综合探求鄚州城城墙范围、城址性质、年代以及历史地貌与环境等。

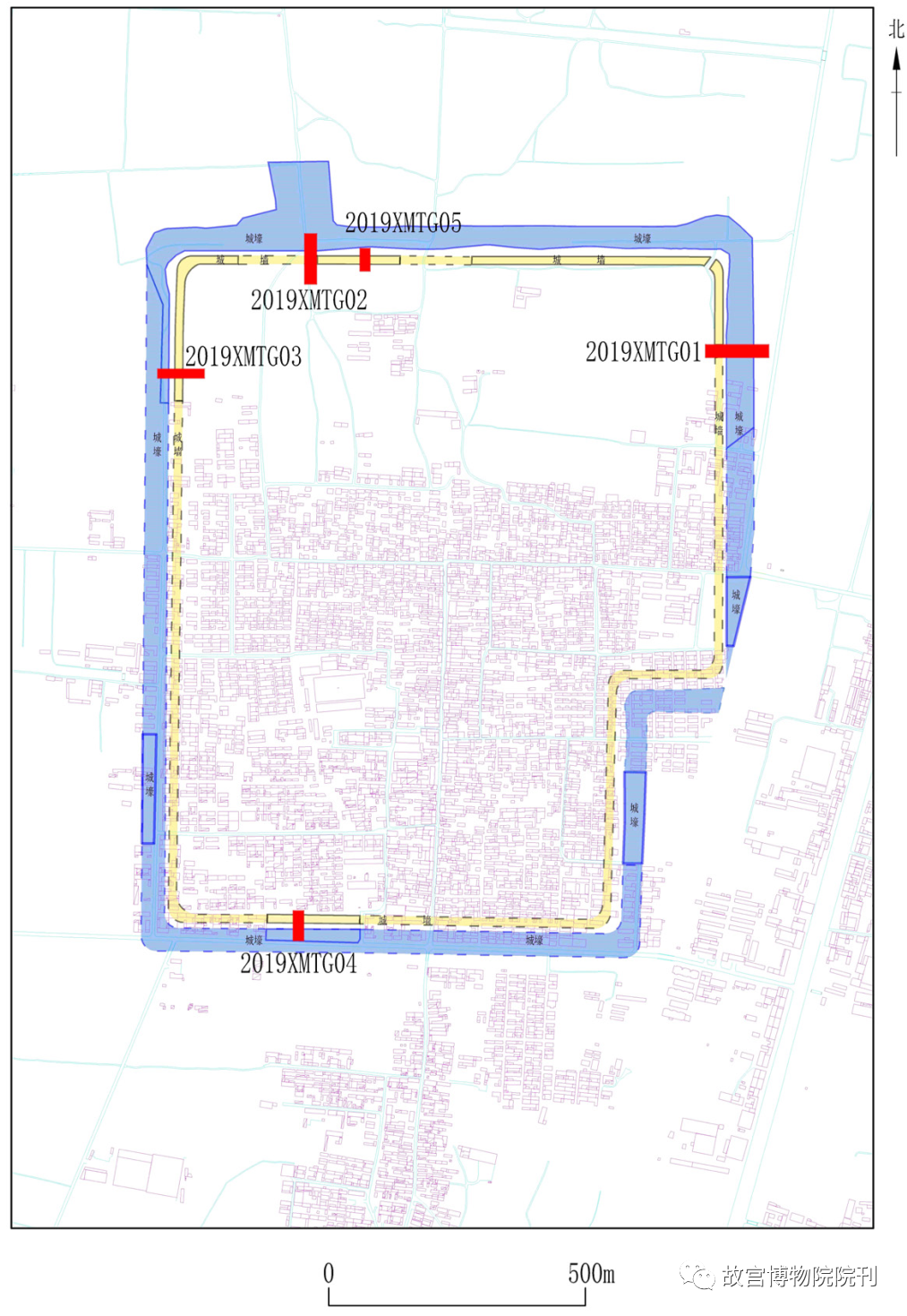

(一)城墙与护城河

为了解鄚州城遗址城墙的形制、时代、保存状况和营建环境等,考古队工作分别在城址遗迹保存相对较好的东墙北部、北墙西部和中部、西墙北部以及南墙西部适合发掘区域共进行了发掘〔图三〕,对城址墙体及城壕的性质结构、年代、筑建方法有了充分的认识。

〔图三〕鄚州城遗址2019年考古实测与发掘位置示意图

1.城墙

考古工作表明,鄚州城墙,平面基本呈南北向刀把形,方向北偏东1-2度,考古实测墙体范围东西1060米(现存东北城角至西北城角的距离),南北1300米(西南城角至西北城角的距离),东墙从东北角向南820米处内收,向西200-210米,再向南480米至南城墙,与之相接。因历经水患与后期生产生活破坏,城墙遗迹在第1层下即有暴露(以下所述的护城河、城墙内外道路遗迹亦同)。

发掘显示,鄚州城东、西、南、北城墙形制基本相同。城墙主要由墙体与基槽两部分组成。墙体系在基槽上修建,用黄褐色土夯打而成。现存截面呈不规整梯形,底宽8.75-12.5米,残高3-8.5米。基槽系下挖粉砂与黏土交互层、静水堆积层与早期淤积层后,再用黄褐色土依次夯打而成,基槽开口9.45-16.9米,深(厚)0.7-1.25米。城墙基槽开挖的情况,四面城墙大致相同,基本都是下挖打破粉砂与黏土交互层、静水堆积层。从层位关系来看,鄚州城在城墙营造之前,业已形成多次过水、漫水、静水堆积。西城墙发掘的探沟(编号2019XMTG03)更是显示鄚州城西城墙墙体及基槽直接修筑在自然淤积的沙土层之上。说明鄚州城历史时期所在区域营建之前当为河滩或湖泊沼泽漫地。

2.护城河

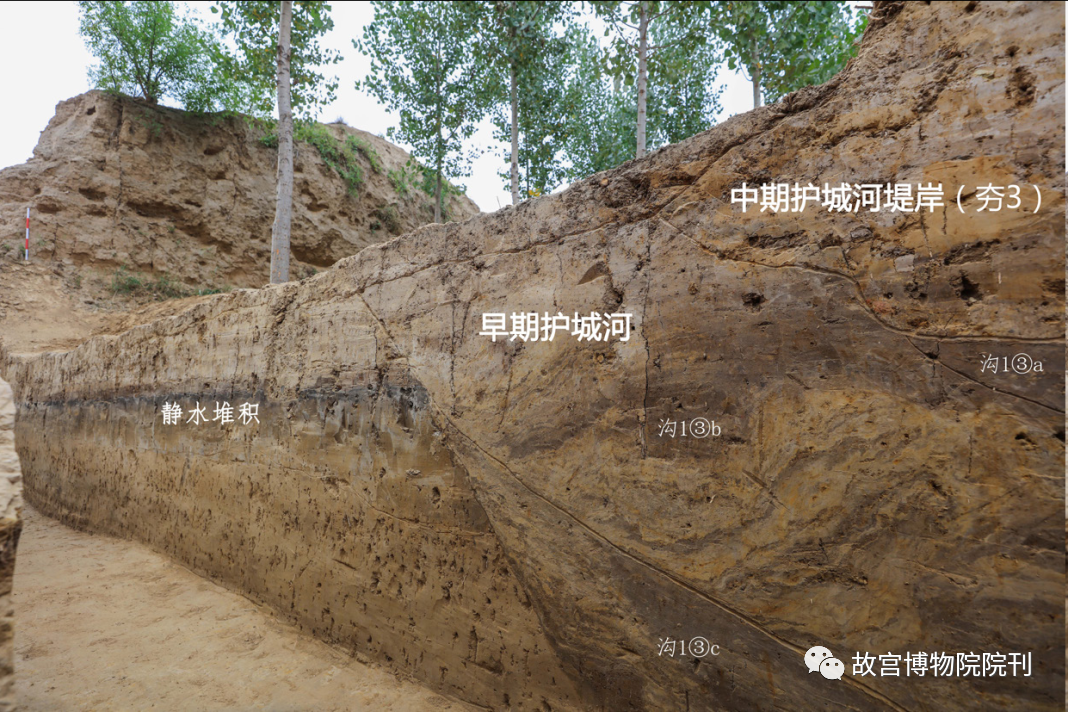

鄚州城东、西、南、北四面城墙均发现护城河,位于城墙外侧,与城墙基本平行,大致可分为早、中、晚三期。对护城河的发掘,受现有地形、现代道路与建筑、水沟等影响,只有东城墙(编号2019XMTG01)较完整地揭露了早、中、晚三期护城河遗迹。

早期护城河位于东城墙外侧约10米,南北走向〔图四〕。开口复原宽度东西约18米、底部宽约9米,深3米左右;中期护城河位于东城墙外侧约11米,开口复原宽度约16米、底宽约8米。中期护城河是在早期护城河淤积严重,已影响正常使用的情况下,在早期护城河淤积的基础上挖掘疏浚而成,中期护城河的堤岸与早期护城河堤岸的距离仅有1米。晚期护城河现存上口位于夯土城墙外侧约25米,开口复原宽度约48米、底宽约24米。护城河深度大致相同,深约3米。

〔图四〕东城墙外侧早期护城河遗迹 (东南-西北)

晚期护城河淤积形成后,可能在很长一段时间内未得到大规模疏浚,而是利用了自然冲刷形成的水沟,这种状况很可能一直延续到近现代再次开挖沟渠。相较于早期与中期护城河的堤岸,晚期护城河的堤岸更向外移,并在近现代再次开挖沟渠时,仍被继续沿用。

(二)道路

鄚州城城墙内外两侧均发现有踩踏面痕迹,这应是城墙内外的环城道路,但破坏均比较严重。

1.东城墙内外道路

从发掘情况来看,城内道路紧邻东城墙,南北向,东西残宽1.8米,路土残存厚0.1-0.15米。东城墙城内道路在营建时利用东城墙夯土基槽西端部分作为路基使用。在发掘区,东城墙外与护城河之间道路已破坏无存,但在勘探中,护城河与城墙之间的过渡地带可见零星踩踏面,当是东城墙外侧道路。

2.西城墙内外道路

西城墙内侧道路尚残存路基与路沟,路基东西宽8米左右,紧邻道路路基东侧见有路沟。西城墙外与护城河之间道路已破坏无存,但过渡地带亦见零星踩踏面,当是西城墙外侧道路。

3.南城墙内外道路

发掘范围中的内外道路已破坏无存,但从南城墙区域的勘探结果来看,紧邻南城墙的内侧、护城河与南城墙之间的过渡地带亦见零星踩踏面,当是南城墙内外侧道路。

4.北城墙内外道路

城外道路位于城墙外侧与护城河之间,南北宽10-12米左右,路基保存较好,南邻北城墙,北至护城河南缘。

(三)出土遗物

出土遗物主要有陶礌、砖瓦、瓷碗、陶器等。铜钱、动物骨骼等出土,但均残损严重。

四 鄚州城相关问题的初步研究

(一)鄚州城的年代分析

经过对城墙夯土内、早期护城河底部、护城河堤岸出土的砖瓦、兽骨、炭粒、陶瓷残片进行的标本取样,并利用碳十四、热释光等科技手段进行的测年分析,可知鄚州城城墙的营建年代不早于唐末五代。

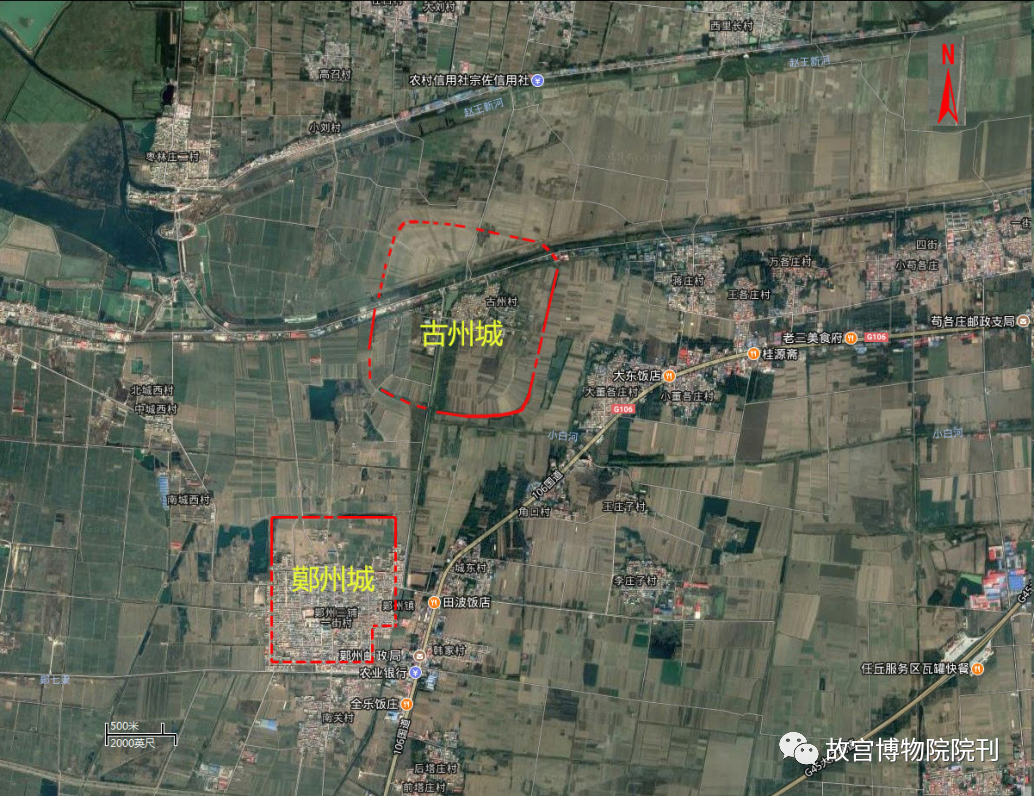

值得一提的是,在鄚州城遗址不远处,还有一座古州城遗址,两座遗址与任丘市的距离与《读史方舆纪要》中“莫州城,在(任丘)县北三十里”的记载相吻合。今日鄚州城遗址、古州城遗址均是古代莫州城所在地〔图五〕。古州城遗址在鄚州城遗址东北方向,二者距离与成书于北宋太宗时的《太平寰宇记》:“废鄚县城,在(鄚)县东北三里”的记载亦相吻合,故今日的古州城,即《太平寰宇记》中的废鄚县城;今日的鄚州城,即《太平寰宇记》中的鄚县。《太平寰宇记》成书时,古州城已为“废鄚县城”,而鄚州城业已筑成,莫县治所也已由古州城转移至鄚州城。鄚州城的营建缘由当与古州城的废弃有一定关系。由此可知鄚州城营建的年代下限不晚于《太平寰宇记》的成书年代,即公元979-1000年。

〔图五〕鄚州城遗址与古州城遗址卫星图

结合考古发掘、文献与科技测年,可知鄚州城遗址的营建年代可能在唐末五代至北宋初年。

文献另有载,五代显德六年(959),(周)恭帝即位,李谦溥为澶州巡检使,“诏城莫州,数旬而就”,或许说的就是修建今日鄚州城之事。也就是说,今日鄚州城很可能是五代显德六年,李谦溥受诏花费数月时间修建而成。

(二)鄚州城的营建与历史地理环境

发掘表明,鄚州城东、西、南、北城墙营建在粉砂与黏土交互层上,西城墙基槽及墙体更是直接修筑在沙土层自然淤积的水沟之上。粉砂与黏土交互层,系水平层理发育的黄色粉砂和棕褐色黏土,为交替发育的泛滥平原堆积,说明鄚州城营建之前,此区域发生过多次大的水患。鄚州城建成以后及使用时期,水患仍然相当严重,这一点从东城墙外护城河的发掘就可以看出。如前文所述,东城墙外护城河大致可分为早、中、晚三期。早期护城河位于东城墙外侧约10米,中期护城河是在早期护城河淤积严重的情况下,在其基础上挖掘疏浚而成,中期护城河的堤岸直接夯筑在早期护城河淤积基础之上,且淤积上面接近当时堤岸上沿,可见中期护城河修建时,早期护城河的淤积已近乎与当时堤岸平齐。另外,晚期护城河距离城墙约27米,基本是中期护城河远端堤岸的位置,也就是说,晚期护城河修筑时,中期护城河也已严重淤积至当时堤岸的上平,晚期护城河的堤岸也是直接夯筑在中期护城河淤积基础之上。另外,晚期护城河之所以加宽到48米左右,除了防御功能加强之外,更多的可能就是考虑地质与水患的问题。

对于鄚州城营建之前的地理环境,东、西、南、北城墙四条探沟的发掘显示交互层之下尚见静水堆积。在对城址边周边进行区域调查的过程中,现存取土坑、破坏坑断面上亦发现此静水堆积层。静水堆积是灰黑色淤泥,向下渐变,经过土壤化作用改造,土质较致密而硬,内含大量有机质。静水堆积的存在,同样表明鄚州城建城之前,发生过大的洪水灾害,在洪水灾害之前,此区域绿色植物生长茂盛,极有可能是河滩漫地或湖泊沼泽地带。

(三)鄚州城与古州城的历史地理沿革

1.鄚州的历史地理沿革

鄚州的历史地理沿革,清代顾祖禹已有考证。莫(鄚)州,汉为鄚县,属涿郡。后汉属河间国,晋因之。北魏属河间郡。至隋不改。隋属瀛州。唐时,莫地属河北道。景云二年(711),于瀛州鄚县置鄚州。开元十三年(725),以“鄚”字类“鄭”字,将鄚州改为莫州。天福元年(936),石敬瑭割让幽、蓟、瀛、莫等十六州与契丹。显德六年周世宗北伐,攻取瀛、莫二州。北宋熙宁六年(1073),废莫县,省入任丘,至元祐二年(1087),莫县罢为镇,北宋时莫州行政单位的建制仍在,只不过莫州治所由莫县(镇)转移到任丘。金代莫州治所亦在任丘,至贞祐二年(1214)莫州由州级行政单位降为县级行政单位鄚亭县。元初,莫县(镇)设置鄚亭县,后与任丘县省入河间县,不久复置鄚亭县,莫州治所在鄚亭县,仍领莫亭、任丘二县。明洪武七年(1374)莫州、鄚亭县俱废,后于鄚州镇置鄚城驿。

2.鄚州城与古州城的历史地理沿革

上文已经提到,今日鄚州城遗址不远处,还有一座古州城遗址,均是古代莫(鄚)州城所在地。鄚州城,多称鄚城,从汉至隋建制为鄚县县城,唐初因之。景云二年(711),唐廷析置鄚州,割瀛州的鄚、任丘、文安、清苑,幽州的归义共五县,隶属于鄚州,治所仍在鄚县,鄚县城作为鄚州治所,至此也就成为了鄚州州城。唐末五代,鄚州作为“燕云十六州”之一,一度归属契丹。五代至北宋初,鄚县城(鄚州治所,今古州城)废弃,新的城址(今鄚州城)兴建并使用,鄚州城址至此完成迁转,并历经宋、金、元、明、清代沿革至今。

五 汉唐鄚县(州)治所的变迁与原因

汉唐时期的鄚县治所(鄚县城,时称鄚城),曾发生过几次较大的变迁。分别是北魏孝昌三年(527),鄚县城迁至阿陵城;北周宣政元年(578),又由阿陵城复还鄚县城;唐景云二年(711)于瀛州鄚县析置鄚州(治所仍在鄚城),鄚县县城升级为鄚州州城;唐末五代至北宋初,鄚城(今古州城)废弃,城址西南不远处的新鄚县城(今鄚州城)兴建。笔者通过对历史文献的分析,并结合近些年鄚州城、古州城考古发掘情况,对迁转原因初步分析如下:

1.北魏孝昌三年(527)鄚城(鄚县城,今日古州城)迁移至阿陵城的原因:战火蔓延,被迫迁至阿陵城

北魏正光四年(523)北方六镇(沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇)暴发反抗北魏王朝统治的“六镇起义”,起义失败后,北魏政府将20余万饥民迁徙到河北地区。“分散于冀、定、赢三州(治今河北冀州、定州、河间)就食”。此三州地区是当时北方土地、阶级矛盾比较尖锐的地区,生活已很艰苦的六镇各族人民来此就食,境况变得更为艰难,因此,北魏孝昌元年(525)又爆发了以杜洛周、鲜于修礼、葛荣等为领导的六镇降户和当地汉族广大农民相结合的大规模起义,反抗北魏政府的残酷统治。起义军所向披靡,北魏政府军节节败退。其中孝昌二年(526),杜洛周据有燕、幽,攻克居庸关。孝昌三年正月,葛荣攻克殷州,十一月攻克冀州,十二月进逼邺城。武泰元年(528)正月,杜洛周攻克定、瀛二州等。当时,鄚县隶属瀛州,对鄚县冲击最大也最多的当属杜洛周领导的义军。鄚城地处瀛州北部、幽州以南、定州以东,至少自孝昌二年杜洛周攻幽州始,鄚县就基本处于备战状态。武泰元年正月,杜洛周攻克瀛州,可知至少孝昌三年年底,鄚县城就已经陷于战火之中。此期间,“幽州前北平府主簿河间邢杲,拥率部曲,屯据鄚城(今日古州城),以拒洛周、葛荣,垂将三载”。可以看出,邢杲作为河北豪强之一,带领部曲屯据鄚城(古州城)抗击起义军,时间将近三年之久,之后“及广阳王深等败后,杲南渡居青州北海界”,可能在孝昌三年北魏主力军队被起义军击败后,邢杲与其他河北豪强带着他们的宗族、乡里、部曲纷纷南渡,来到青州北海(今山东潍坊)。于此推算,邢杲应该从魏孝昌元年(525)就开始屯据鄚城。正是由于河北起义的战火连天,邢杲等豪强一度屯据鄚城(今古州城)抗击起义军的缘故,鄚县治所可能迫不得已南迁至鄚城东南10公里左右处的阿陵城进行过渡,直至后来被占领。

2.北周武帝宣政元年(578),鄚县治所从阿陵城回迁到旧鄚城(今古州城)的原因:改朝换代,经历水患

北周武帝宣政元年(578),鄚县治所又从阿陵城回迁到旧鄚城。史书未记述返回的原因,但从时间上来看,返回的时间正是北齐灭亡、北周更替之时。另外,《隋书》卷二二载,“武平七年(576)七月,大霖雨,水涝,人户流亡。是时骆提婆、韩长鸾等用事,小人专政之罚也”,由此来看,鄚县治所由阿陵城返回鄚县,可能与武平七年大雨有关。或是政治与自然灾害原因相加,鄚县城在迁出50年之后,又返回到了旧鄚城(今古州城)所在地。

3.唐代景云二年(711)于瀛州鄚县析置鄚州,鄚县县城升级为鄚州州城之原因:抵御外侵,增强边防,保境安民,析置鄚州

景云二年唐廷于瀛州鄚县析置鄚州的原因,史书未见有明确的记述。但通过分析当时政治环境与相关历史事件,基本可以清楚其原因所在。

唐代河北道的边患主要来自契丹、突厥、奚等北方少数民族的侵扰。鄚州置州之前,河北地区曾遭受过数次大规模的侵袭。其中,万岁通天元年(696)十月,契丹无上可汗李尽忠卒,孙万荣带领其众大举南下,攻陷冀州,又攻赢州,整个河北为之震动;次年血洗赵州,后因孙万荣在幽州为部下所杀,此次内侵才算告终。之后不久,侵袭又接踵而至,圣历元年(698)十一月,突厥默啜可汗带兵进攻妨、檀等州,欲取河北,当月占领定州,杀刺史孙彦高,焚烧百姓庐舍,遇害者数千人;九月下赵州,杀刺史史高睿并“尽杀所掠赵、定州男女万余人,从五回道而去,所至残害,不可胜纪”。就在鄚州置州的前一年,景云元年(710)十二月,奚、霫等又犯塞,“掠渔阳(今河北蓟县)、雍奴(今天津武清西北),出卢龙塞(今河北东部)而去”。以上这些频繁而又严重的侵袭,对唐王朝的震动甚大,尤其前两次,已深入河北腹地,直达赵州,形势十分严峻。鄚州就是在这样的历史背景下,析赢州五县(莫、任丘、文安、清苑、唐兴)而设立了一个新的州县。从五县所处的地理位置来看,于此置州既可以西援恒、定,北助幽、易,又可以阻断内侵的南下之路。先天二年(713)八月,即置州后的第二年,唐于鄚州北置渤海军,恒、定州境置恒阳军,妫、蔚州境置怀柔军;开元十四年(726)又于鄚州城置唐兴军,恒州城东置恒阳军,定州城置北平军,易州城置高阳军,沧州城西南置横海军,各本州刺史领军使,以备突厥。由此可见,析置鄚州并与边境诸州城一起驻军屯兵,显然是出于增强防范能力的需要,而这样的析置既迫不得已也确有必要。

4.唐末五代至北宋初年,旧鄚县城(唐鄚州治所,今古州城)废弃,新鄚县城(今鄚州城)营建的原因:五代战乱,抵御外侵,巩固边防,水患毁城,亟需筑城

受战乱等因素影响,唐末形成了一次城池修筑的浪潮。据统计,北方地区大约有19个州县的城池得到修筑,有些还不止发生了一次。五代时期,北方地区仍不太平,尤其是契丹的南侵给中原王朝的军事防御带来了很大的压力,在北部边疆修筑城池以强化防守,成为保障民众正常生产生活的重要手段。后唐时,赵德钧镇守幽州,对三河、潞县等城的修筑便是典型案例。后周时,世宗北伐夺取“燕云十六州”之瀛、莫二州,并为防御契丹于北部边疆修筑更多城池。经统计,后周政权虽然只存在了九年,修筑的州县城池却有18座,是五代几个中原政权中最多的,平均每年就有两座城池得以修筑。应该说,这18座城池的修筑主要与契丹、北汉和南唐三个相邻政权有关,地域分布也相对集中于后周的北疆、三河和新夺取的淮南地区,其中,北部边疆有深、莫、霸三州和武强、束鹿、安平、博野四县,占到了总数的38.9%。莫、霸二州筑城时间较晚,且在深州、武强等县以北,显示出后周世宗收复失地、巩固边防的努力。莫(鄚)州城的修建,文献有载,五代显德六年(959),(周)恭帝即位,李谦溥为澶州巡检使,“诏城莫州,数旬而就”。另外,辽穆宗应历二年(周广顺二年,952)冬十月,“辽瀛、莫、幽州大水,流民入塞者数十万口,本国亦不之禁”。“(周)恭帝时,沧瀛大水,千里无烟火”。可知当时鄚州所在的沧瀛范围连年发生大水,水患严重到了“千里无烟火”的程度,大水也可能导致了鄚州治所(旧鄚县城)被毁,后周政权迫于政治与民生,在水患毁城和抵御外侵、巩固边防等多重因素下,诏李谦溥花费数月时间,在洪水过后,于旧鄚县城西南不远的漫滩高地重新修建了一座城池,即今日鄚州城遗址,并此以后,鄚县城也由今日古州城迁移至今日鄚州城并历宋、金、元、明清沿革至今。

另外,发掘显示,鄚州城护城河在使用过程中多次淤积,河堤多次重筑,这也可能与文献中所载的“雍煕二年(985)八月,瀛、莫二州大水,损民田;咸平五年(1002)二月雄、霸、瀛、莫、深、沧、干、宁诸军州水,坏民田。天圣四年(1026)六月戊寅,莫州大雨,坏城壁。七年莫州自春渉夏雨不止”有关。

鄚州城遗址发掘项目系雄安新区城市考古课题之一,鄚州城遗址的发掘不仅为该城址的考古研究提供了基础资料,也为冀中地区同类城址以及“燕云十六州”城址的考古研究提供了新资料。

(图文转自:“故宫博物院院刊”公众号)