关于吉尔赞喀勒墓地用火遗物的一点看法

内容提要:2013-2014年,我国考古工作者在新疆塔什库尔干县的吉尔赞喀勒墓地先后发掘了39座墓葬,发现了一些特别的遗迹和遗物,如黑色和白色鹅卵石条纹、木质和陶质火盆。由此发掘者先后在新闻报道和学术论文上发表了看法,提出它们属于早期琐罗亚斯德教文化元素。本人仔细审核了发掘资料,发现发掘者提出的证据不足以支撑这种看法。其关键证据“木火坛”与欧亚大陆早期铁器时代的游牧人群的吸食大麻习俗更为密切,该墓地所反映的文化更可能是草原游牧文化。

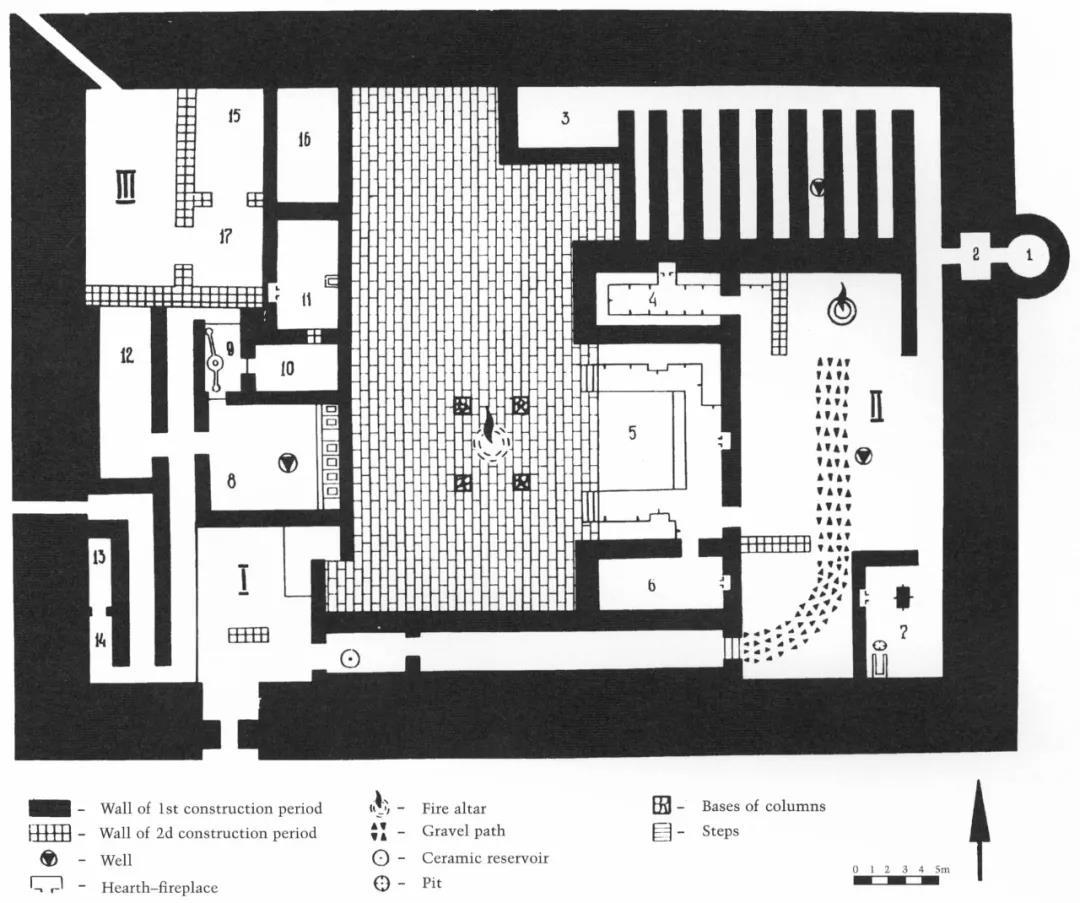

吉尔赞喀勒墓地位于新疆塔什库尔干县提孜那甫乡曲曼村东北的塔什库尔干河西岸的吉尔赞喀勒台地上,海拔约3070米。这个区域为喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉和阿赖山脉的连接处,与塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦接壤,是古代新疆通往印度河流域和中亚的交通要道。本地属于高寒干旱-半干旱气候,冬季漫长,干旱少雨。台地西侧是干燥荒凉的山脊,但是塔什库尔干河谷水源丰富,地势平坦,适合农业和畜牧。经过地面调查,墓地可以分为A、B、C、D四区:A区7座,B区34座,C区8座,D区5-6座墓葬(图一)。2013年,中国社会科学院考古研究所新疆工作队、喀什地区文物局、塔什库尔干县文物管理所在A和B区发掘了10座墓葬,2014年在A、B、C、D四区发掘了29座墓葬。(1) 其中2013年发掘的10座墓葬和2014年发掘的9座墓葬的资料已经发表。(2)发掘者从2013年发掘的墓葬得到的人骨、木材、炭屑和织物提取了15个样品做了碳十四测年,得到了2400-2600BP的年代范围。(3)

图一 吉尔赞喀勒墓地平面图

(图片来源 中国社科院考古研究所新疆工作队、新疆喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地2014年发掘报告》,《考古学报》2017年第4期,图一)

从现有的发表资料来看,吉尔赞喀勒墓地存在一些独特之处。一是在A区和B区的地表覆盖了许多黑色和白色鹅卵石铺成的条纹,两种条纹相间错落,黑白分明,蔚为壮观。这些条纹位于墓葬的东北或西南方向,呈放射状分布,长5-23米,宽0.8-2米。部分条纹压在墓葬上,与墓葬的封堆相连。它们在A区不多,而在B区的数量很大,成片分布。发掘者认为它们分为若干组,每组与一座墓葬对应。(4)但是他们发表的B区墓葬分布图显示,墓葬和条纹各自成组分布,并没有对应关系。二是9座墓葬出土了12件木质和1件陶质火盆,里面装满了黑色和白色鹅卵石,火盆内壁和鹅卵石都经过火烧。(5)

上述黑白色条纹和木质和陶质火盆都是首次发现,在世界范围内没有先例,但是发掘者很快就联想到了琐罗亚斯德教(又称拜火教和祆教),并且在我国国家媒体新华社下属的新华网上发布了新闻,宣称吉尔赞喀勒墓地是最早的琐罗亚斯德教遗存,而且强调拜火教可能起源于帕米尔高原。(6)琐罗亚斯德教教曾经是古代波斯的重要宗教,也是国际学术界关心的问题,所以发掘者提出的是一个重要论点。(7)按照学术规则,我们既需要“大胆假设”,也需要“小心求证”,所以我们需要仔细地审视发掘者的论据。

发掘者的论点包含两个要点:一,吉尔赞喀勒墓地是琐罗亚斯德教遗址,二,它是最早的琐罗亚斯德教遗址。我们先来看第二个要点。要证明吉尔赞喀勒墓地是最早的琐罗亚斯德教遗址,不是一件容易的事情。琐罗亚斯德教是世界各国尤其是伊朗学者长期关注的问题,他们已经取得了不少成果,研究者需要首先吸收消化这些成果。在这个方面,发掘者做了一些功课,但是他主要依赖的是我国学者的成果和译作,国外有关琐罗亚斯德教历史和考古学研究的权威著作和论文收集的不多,对国际研究现状不甚了解。据《阿维斯陀》经,琐罗亚斯德教是在公元前二千纪的中亚形成的。其兴起在伊朗语支与印度-雅利安语支分离之后,在1000BC左右一些伊朗部落迁入伊朗高原之前。此后中亚的伊朗部落继续向西、北和东扩散,把琐罗亚斯德教带到了中亚和伊朗各地,因此粟特人、塞克人和和田人在阿契美尼德时期和后世为该教教徒。先知琐罗亚斯德抛弃了印度-伊朗语系的信仰,转而传播经过改革的宗教。19世纪以来学者们穷经皓首,希望搞清楚这次改革的内容和教义的变化。但是历史遗留下来的文献资料非常有限,其经典《阿维斯陀》原为说唱诗歌,可能形成于公元前二千纪和一千纪,然后口头流传下来,大概在9世纪以后形成文字,但是现存最早的版本是13和14世纪的。所以《阿维斯陀》既不能弃之不用,因为它包含了一些早期史料;但是也不能全盘接受,因为它经过了各个时期的修改增补。因此要使用《阿维斯陀》,就要用考古资料和出土文献来分析各个篇章的创作年代,就像我国的《尚书》,而不能拿来就用。同时期的文献资料只有波斯波利斯、苏萨和其它地方发现的波斯国王(居鲁士、大流士、薛西斯和阿塔西斯)铭文、希腊历史文献和埃兰文书,但是这些资料提供的有关阿契美尼德时期拜火教的教义和祭礼并不丰富。(8)

早期琐罗亚斯德教遗址一直是个国际学术界关注的问题。伊朗人(以及印度-伊朗人)出身于游牧人群,其祭祀遗址主要为露天的,位于地势高处或高台之上,但是与拜火有关的遗迹在阿契美尼德时期以前已经有所发现。(9)最早的一处可能是北大夏(NorthernBactria)的加尔库坦神庙(Jarkutan),年代为1400-1000BC。神庙坐落在一座山峰上,里面有一处长方形建筑,规模为60 x 44.5米。在一个房间里人们发现了一个灰烬和烧骨的堆积。根据这些发现,发掘者认为这处建筑是“拜火庙。”(图二)。(10)更为有名的是土库曼斯坦玛吉亚纳绿洲的托格洛克(Togolok)-I“神庙”,托格洛克(Togolok)-XXI“神庙”和贡鲁尔(Gonur)“火庙”,年代为公元前1000年左右。发掘者在这些建筑里发现了拜火遗迹和圣汁遗物(即《阿维斯陀的》中的胡摩),因而认为是“印度-伊朗语系雅利安部落的原始琐罗亚斯德神庙。” 但是这种看法遭到了其他学者的反对,他们认为拜火和圣汁是印度-伊朗语系的普遍习俗,不限于琐罗亚斯德教。“原始琐罗亚斯德”一词尤其受人诟病,因为我们不知道琐罗亚斯德生活于何时何地。(12)

图二 加尔库坦“火庙”

(图片来源:Askarov, A., T. Shirinov, The Palace, Temple and Necropolis of Jarkutan, Bulletin of Asia Institute 8(1994): Fig.4)

琐罗亚斯德教是否为阿契美尼德帝国的国教,现在学术界还没有统一的看法。有些学者认为阿契美尼德人不信琐罗亚斯德教,有些学者认为它是国教。尽管皇家铭文和《阿维斯陀》有些对应之处,大流士一世以后的波斯诸王也的确尊阿胡拉马兹达为最高神(但不是唯一神),但是上述问题尚未解决。(13)不过现在已经发现了两座阿契美尼德时期的神庙。一座是位于锡斯坦(Sistan)的达罕依古拉曼(Dahān-i-Ghulāmān),公元前6世纪末和5世纪初修建于一座聚落(可能是地方都城)内。神庙呈方形,内有庭院,四墙中间有门廊面朝庭院,布局类似波斯波利斯的宫廷建筑。在庭院中央修建了三座阶梯形土坯坛,周围分布了大量的灰烬,里面掺杂了动物油脂和骨骼。焚烧动物牺牲是当时的琐罗亚斯德教净礼绝对不能容忍的,所以有人认为它是本地宗教的遗迹。当然我们现在无法知道阿契美尼德帝国的人都遵守净礼。(14)另一座位于花拉子模的塔什齐尓曼(Tash-K’irman)土丘,年代为公元前4世纪初,发掘者以为肯定是琐罗亚斯德教早期的火庙。这座庙里面有一个高台,一个小庭院和密集复杂的房屋。一些房屋里面发现了厚厚的灰烬;一些房屋里面发现了火坛。这种布局仅此一见。显然这是一处古代祭祀遗迹,但是说它是琐罗亚斯德教拜火庙并不可取。(15)

除了神庙,在中亚的阿契美尼德时期的一些房屋里发现了疑似火坛的遗迹。在花拉子模的江巴斯-卡尔(Djanbas-Kale)发现的一座大型建筑中,有一间房屋(7.25×4米),中央放置了一个椭圆形座,绕墙一周长凳。地面覆盖着一层灰烬,上面叠压着一层锡。这个座可能就是一个火坛。在伊朗西部,在帕萨加德(Pasargadae)东北部的祭祀区(Sacred Precinct)存在两根2米多高的石柱。南面的一根底部有阶梯形的基座,形状类似于大流士一世墓葬浮雕上面的火坛形象(图三)。事实上,在阿契美尼德时期墓葬的浮雕上可见国王站在阶梯形台基上,面对火坛,其中的柱子就跟些石柱相似。(16)

图三 大流士一世墓葬浮雕(作者摄)

由此来看,在中亚和伊朗,人们已经发现了一些与拜火有关的遗迹,其中有早至公元前1000年前的,也有阿契美尼德时期的。但是这些遗迹是否为拜火教遗迹,学术界并不确定。要论证吉尔赞喀勒墓地是最早的琐罗亚斯德教遗址,发掘者就要推翻上述的遗址为琐罗亚斯德教遗址的看法。但是吉尔赞喀勒墓地并不存在年代优势,也没有建筑遗迹,所以说它是最早的琐罗亚斯德教遗址并没有什么过硬的证据。

吉尔赞喀勒墓地是否为琐罗亚斯德教遗址也是值得重新考虑的问题。在这方面,发掘者非常努力,从2013年开始发掘以来,一直在寻找新的证据,来支持自己的看法。在最近发表的一篇论文中,他汇总了吉尔赞喀勒墓地的“琐罗亚斯德教文化元素”。(17)为了方便讨论,这里简要复述如下:

1. C区为一片荒漠高地,地表没有黑白色鹅卵石条纹,而且墓葬只有形式而没有内容,发掘者推测是琐罗亚斯德教《阿维斯塔》经文中的“达克玛(Dakhma)”。

2. 上述的A区和B区的黑色和白色鹅卵石条纹,在发掘者看来,是早期琐罗亚斯德教徒崇拜阿尼朗(Aneyran,意为“漫无边际的光源”)留下的遗迹。

3. 墓葬的圆形石圈、火盆内的圆形鹅卵石、天珠上的白色圆圈纹象征琐罗亚斯德教主神阿胡拉·马兹达和诸善神。在《贝希斯敦铭文》上可以看到,阿胡拉·马兹达递给大流士一世一个圆环,这个圆环就象征着君权神授。

4. A区和B区的黑白色条纹基本都指向夏至日方向,而与之相对墓葬位于冬至日方向。两者对应于琐罗亚斯德教历法的大夏季(1-7月)和大冬季(8-12月)崇拜习俗。

5. A区和B区的黑白色条纹寓意琐罗亚斯德教的“善恶二元对立”宇宙观。

6. 上述木质和陶质火盆是为了方便琐罗亚斯德教徒携带的“火坛”。根据希腊历史学家希罗多德的记载,阿契美尼德时期的教徒习惯到最高的山峰上,在那里向宙斯奉献牺牲。吉尔赞喀勒墓地出土的火盆小巧灵便,是教徒手持的礼器。火盆内检测到了大麻酚,发掘者认为它是胡摩(Haoma)汁的残留物。在祭祀仪式中,祭司和教徒把胡摩汁洒在圣火上,用来净化圣火。

7. 9件木质火盆装了1、8、10、14、15、23、27枚鹅卵石。发掘者认为这些数字指的是每月的某一天,象征着每天的保护神阿胡拉·马兹达和其他神。

8. 11座墓葬出土了大量的小木棍。这些小木棍手指粗细,长短不等,树皮均已削去。发掘者认为它们就是琐罗亚斯德教徒行祭礼时手持的巴尔萨姆枝。

9. 4座墓葬出土了带孔的小木棍,它们往往和上述的小木棍一起出土。这些小木棍上钻了1-16个小孔。发掘者认为它们不是实用的钻木取火工具,而是祭祀用品,上面的小孔的数目同样是诸神的象征。

10. 几座墓葬出土了黑底白纹的7颗蚀花玛瑙珠,发掘者认为它们是琐罗亚斯德教徒崇拜的灵石。其黑白两色体现了“光明与黑暗二元对立”的宇宙观。

11. 在13座墓葬中发现了二次葬。琐罗亚斯德教徒不允许人的尸体直接埋在土里,不能火葬,不能丢在水里,只能天葬:尸体只有在经过动物吃掉皮肉之后才能下葬。发掘者认为这种二次葬是天葬的遗物。

12. 两座墓葬出土了鹰头骨和鹰爪骨。发掘者认为它们反映了琐罗亚斯德教徒的巴赫拉姆(鹰)崇拜。

13. 12座墓葬出土了铁刀,它们放在木盘内或套管内。发掘者认为它们不是实用器,而是祭祀用器。

14. 两座墓葬出土了木质箜篌。发掘者认为它们是琐罗亚斯德教的重要乐器。

上面列出来的证据看上去不少,可惜都经不起推敲。看一种遗迹、现象和遗物是否为琐罗亚斯德教的文化元素,我们要看它是否为该宗教的特定行为。为此我们要遵循两个原则,一是唯一性,就是这种遗迹、现象和遗物只见于琐罗亚斯德教的遗址;二是普遍性,就是遗迹、现象和遗物不能只见于一个遗址,应该见于琐罗亚斯德教的其它遗址。以唐卡为例,我们一见到它就会想到藏传佛教,就是因为它们不见于佛教其它宗派的寺院,另一方面又普遍见于藏传佛教的各个寺院。由此来检验看上述论据,我们发现上述论据存在各种弱点。

第1条证据着眼于C区的地貌特征。但是C区不是空旷的荒漠,该区发现了8座墓葬;这些墓葬虽然人骨和遗物少,但是发表的M44、M45、M48三座墓葬都出土了木器或者毛织物,不能否认它们是墓葬。

第2、4、5条都指向A区和B区的黑色和白色鹅卵石条纹。但是这种遗迹目前不见于其它遗址,也就是无法满足第二个原则。如果说它是拜火教的特征,那么它应该在同时期的其它遗址中反复出现。考古学家在中亚和伊朗发现了不少同时期和更晚的墓地,其中应该有琐罗亚斯德教徒教徒的墓地,但是迄今没有发现这类遗迹。

第6条的火盆和第7条的鹅卵石数目和第12条的鹰头骨和鹰爪骨同样违背了第二条原则。要证明它们是琐罗亚斯德教文化元素,就要在其它琐罗亚斯德教遗址中找到同类的遗物和现象。可惜这三条目前只见于吉尔赞喀勒墓地一处。

其它七条违背了第一条原则。第3条着眼于圆形,但是圆形石围和圆形图案是一种西伯利亚和新疆非常普遍的现象,并不限于吉尔赞喀勒墓地,圆形石围就见于和静县的察吾呼墓地。(18)第11条的二次葬、第12条的铁刀和第13条的箜篌也是如此。二次葬墓葬普遍见于新疆早期铁器时代的墓地,如吐鲁番的洋海,(19)和静的察吾呼。(20)只不过吉尔赞喀勒墓地的人骨颅腔内发现了蝇蛆,但是这也只是暴尸后细菌滋生的结果,而不是琐罗亚斯德教的规制。铁刀(以及铜刀)是游牧人群吃饭时削肉用的,在新疆和西伯利亚的早期铁器时代墓葬里,铁刀既可以挂在死者的腰带上,也可以放在木盘内或者插在动物骨骼上。前者见于吐鲁番的苏贝希一号墓地M10、三号墓地M27,后者见于吐鲁番的洋海墓地IM5。(21)箜篌发源于两河流域,然后传播到南亚,中亚,新疆和阿尔泰山脉。迄今为止已经发现于阿尔泰山脉的巴泽雷克和巴沙达尔墓地(2件,巴泽雷克文化,公元前5-3世纪),新疆且末县的扎滚鲁克墓地(3件)、吐鲁番的洋海墓地、哈密市艾斯克霞尔南墓地(11件,焉布拉克文化,公元前7-6世纪)。(22)

第8条的小木棍和第9条的带孔小木棍实际上是成套的钻木取火工具;从已经发表的材料来看,后者的小孔直径为1厘米,而前者的直径也是1厘米,正好匹配。在2013年发掘的M14和2014年发掘的M28、M29中,二者一起出土,并且都有灼烧的痕迹,显然是使用过的(图四)。开始发掘者承认它们是钻木取火工具,(23)但是后来予以否认,并专门写了一篇文章来证明它们是琐罗亚斯德教的巴尔萨姆枝。(24)这无疑是削足适履的做法。类似的成套工具已经发现于其它墓地,如吐鲁番洋海墓地、托克逊县阿拉沟和鱼儿沟墓地、鄯善县苏贝希墓地、和静县察吾呼墓地和伊吾县拜其尔墓地,年代为青铜时代或早期铁器时代被人称为取火板和钻杆。(25)不同之处在于,吉尔赞喀勒墓地部分墓葬出土的取火棒数量较大,2014年发掘的M25出土了20根,M32出土了10根,M44出土了44根。这只能说明生者有意给死者随葬了这种材料,以满足其某种需要。

图四 吉尔赞喀勒墓地出土钻木取火器

(M29:1,图片来源:中国社科院考古研究所新疆工作队、新疆喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地2014年发掘报告》,《考古学报》2017年第4期,图版拾:5))

第10条讲的是蚀花玛瑙珠(发掘者进一步称之为“天珠”)。发掘者专门写了一篇文章,论述它们的制作工艺;为此他征引了同时期的哈萨克斯坦维加罗克墓葬、新疆塔什库尔干县香宝宝墓地,河南省淅川县下寺墓地出土的同类器物。这些案例说明,(26)蚀花玛瑙珠不是琐罗亚斯德教特有的礼器。琐罗亚斯德教是否规定死者随葬蚀花玛瑙珠,教徒是否遵循这样的规定,还需要考古材料的检验。

在上述14条证据中,发掘者尤为倚重于第6条和第7条的火盆和里面的鹅卵石。木火盆是在圆木中间挖出一个窝,有的两侧各有一个鋬,便于手持。陶火盆目前只发现了一件,也有两个鋬。它们的大小不同,最大者为2014年发掘的一件(M9:2),长35,宽20,高14.2厘米,窝长16,宽12厘米(图五)。这些火盆的内壁往往有厚达1cm的炭化层;部分(M11、M15)火坛里面放置了烧过的鹅卵石。作者起初比较谨慎,认为这是明火埋葬的火坛,(27)可能与琐罗亚斯德教有关。后来,在11座墓葬中发现了12个这样的木火盆。发掘者也迈出了新的一步,认为吉尔赞喀勒墓地出土的是“世界上迄今发现最早、最原始的拜火教火坛。”(28)在他看来,火盆与太原北齐徐显秀墓(571年)和娄睿墓(570年)出土的瓷灯相似。但是这种联系非常牵强。后者经施安昌考证,与太原北周虞弘墓(592年)出土的火坛相同,并见于西安安伽墓木门、安阳北齐贵族墓内双阙、片治肯特VI.1区10号北墙、瓦拉赫萨(Varakhsha)东厅的拜火图;娄睿墓出土的瓷灯上还有琐罗亚斯德教的新月托日符号。徐、娄二墓除了这些瓷灯,还有古代伊朗神灵森莫夫(Senmurv)图像。(29)除了这些拜火图,火坛形象还见于米底国王Cyaxares(公元前625-585在位)的陵墓大门、阿契美尼德国王陵墓大门、波斯波利斯出土的三枚印章、塔吉克斯坦片治肯特的壁画和纳骨瓮上。(30)可以看到,它随着时间和地域而有所变化,但是火盆之下有个很高的底座。吉尔赞喀勒墓地出土的火盆既无底座,又缺乏佐证,恐怕不能比定为火坛。

图五 吉尔赞喀勒墓地出土火盆

(M12:4,图片来源:中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,《考古学报》2015年第2期,图版拾伍:5)

不过,关于这些“火盆”,我们可以提出另外一种解释:它们可能是用来熏烤大麻的。大麻纤维可以纺织衣服,在旧大陆人类从新石器时代就开始利用;其籽具有麻醉和致幻作用,熏烤大麻籽是游牧人群的普遍习俗。事实上,发掘者已经认识到,吉尔赞喀勒墓地的墓主是从事畜牧业的,也就是游牧人群。封土堆和石圈都是游牧人群的埋葬习俗,见于和静县的察吾呼墓地;(31)出土的毛毡、铜节约、铜泡、铜镜、石眉笔都是游牧人群的常见用品,见于吐鲁番的洋海墓地;(32)棚木、尸床见于吐鲁番的洋海墓地。(33)事实上,研究者分析了吉尔赞喀勒墓地出土木火坛内壁的烧灼残留物,发现了大麻酚(Cannabinol,CBN),即四氢大麻酚(Tetrahydrocannabinol,THC)的降解产物,可见木火坛内曾经燃烧过大麻。(34)发掘者提出这些这些烧灼残留物为琐罗亚斯德教徒往火坛内浇胡摩(haoma,发掘者一位豪麻)汁的产物,纯属想当然:大麻酚是大麻的成分。胡摩汁是《阿维斯陀》(《吠陀》经称苏摩soma)的圣汁,那么胡摩到底是什么植物呢?这是一个困扰了国际学术界几个世纪迄今未能解决的问题。19世纪曾经有学者指认为肉珊瑚(Sarcostemma acidum),后来的学者倾向于麻黄(Ephedra)。(35) 麻黄的成分是麻黄碱,是一种兴奋剂,而不是致幻剂。

希罗多德详细记载了黑海北岸大草原斯基泰人的丧葬习俗。他们种植大麻,在埋完死人后,他们在一个三根木棍搭成的架子上,小心地蒙上羊毛布,让其严丝合缝;在这个小帐篷内他们放入一个钵,上面放着一些烧红的石头。然后他们抓一些大麻籽,爬进小帐篷,把大麻籽扔到烧红的石头上。大麻籽马上起烟,烟雾腾腾,比起希腊的蒸汽浴犹过之而不及。斯基泰人坐在里面,呼吸大麻烟,会愉快地大喊。(36)这条文献记载得到了今俄罗斯阿尔泰共和国的巴泽雷克墓地的验证。1947年,俄罗斯考古学家在此墓地发掘了4座“国王”级别的大冢,在2号冢里面发现了一个1.2米高的木支架帐篷;帐篷里面发现了一只铜鍑(图六)。在此墓中发现了另一个木支架和一只铜鍑。两只铜鍑里面盛放着一些石头和少量大麻籽,部分大麻籽已经炭化。它们可能是燃烧着埋入墓葬的。此外还发现了一个装了大麻籽的皮囊和分散的大麻籽和香菜。(37)这些墓葬的年代为公元前5-3世纪。据报道,在乌克兰也发现了早期铁器时代斯基泰人使用大麻的物证。(38)不过,在欧亚草原,吸食大麻烟在青铜时代即已见于罗马尼亚和北高加索。(39)

图六 巴泽雷克2号冢

(图片来源:Rudenko, Sergei, 1970, Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, Plate 62, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.)

综上所述,在中亚和伊朗,迄今为止已经发现了若干公元前1000前后的火庙和火坛。虽然它们在时间、空间和特征上都契合琐罗亚斯德教,但是由于阿契美尼德时期的宗教多样性以及文献的缺少,学术界仍然无法确定它们的性质。吉尔赞喀勒墓地没有发现上述遗迹,起源地之说难以成立。发掘者提供的14条证据比较薄弱,不能证明吉尔赞喀勒墓地是一处琐罗亚斯德教遗址。相反,现有发掘资料和研究成果表明,该墓地的居民为游牧人群,其关键物证火盆可能是游牧人群熏烤大麻籽和其它致幻植物的器物。

参考文献

(1) Xueye Wang, Zihua Tang, Jing Wu, Xinhua Wu, Yiqun Wu, and Xinying Zhou. 2016. Strontium isotope evidence for a highly mobile population on the Pamir Plateau 2500 years ago, Scientific Reports 6: 35162; doi: 10.1038/srep35162 (2016).(2) 中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,《考古学报》2015年第2期,第229-230页;中国社科院考古研究所新疆工作队、新疆喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所:《塔什库尔干县吉尔赞喀勒墓地考古发掘简报》,《新疆文物》2014年第1期,第4-31页;《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地2014年发掘报告》,《考古学报》2017年第4期,第545-573页。

(3) 中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,第247-257页。

(4) 中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,第231页。

(5) 发掘者直接称之为火坛,有些不妥。如本文所述,这种器物并非拜火教所用的“火坛”,而可能是烧烤大麻籽的火盆。按照考古学命名原则,称之为火盆更为妥当。

(6) 张鸿墀:《探秘离太阳最近的拜火教墓地遗址》,《新华每日电讯》2013年6月16日第3版。王瑟:《帕米尔高原惊现拜火教遗址》,《光明日报》2014年8月14日。Anonymous: Zoroastrian cemetery found in Xinjiang, Tashkurgan Tajik Autonomous County, Jirzankal,2013,http://www.kaogu.cn/en/News/

New_discoveries/2013/1026/43277.html,2018年9月21日登录。

(7) 2016年11月26日,本人在访问伊朗考古中心和伊朗文化遗产和旅游研究所时,伊朗官员说伊朗电视台发布了一则新闻,内容是我国新疆的一座墓地发现了最早的琐罗亚斯德教遗迹。

(8) Prods Oktor Skjærøv, Avesta and Zoroastrianism under the Achaemenids and early Sasanians. In D. T. Potts ed., The Oxford Handbook of Ancient Iran, Oxford University Press, 2013, pp.549-550.

(9) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, Iran & the Caucasus, Vol. 11, No. 2 (2007), pp. 169-194.

(10) A. Askarov, T. Shirinov, The Palace, Temple and Necropolis of Jarkutan, Bulletin of Asia Institute 8(1994): 23.

(11) V. Sarianidi,Margiana and Protozoroastrism, Athens, 1998, p.102.

(12) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, p.171; Kalpana K. Tadikonda, Significance of the Fire Altars Depicted on Gandharan Buddhist Sculptures, East and West, Vol. 57, No. 1/4 (December 2007) : 30.

(13) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, p.174; Michael Stausberg, On the State and Prospects of the Study of Zoroastrianism, Numen, Vol. 55, No. 5 (2008):577.

(14) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, p.175.

(15) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, p.176.

(16) Michael Shenkar. Temple Architecture in the Iranian World before the Macedonian Conquest, p.176-177.

(17) 巫新华:《新疆吉尔赞喀勒墓群蕴含的琐罗亚斯德教文化元素探析》,《西域研究》2018年第2期,第95-107页。

(18) 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,第4-8、22-45、155-166、225-233、255-263页。

(19) 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》2011年第1期,第142页。

(20) 新疆文物考古研究所:《新疆察吾呼大型氏族墓地发掘报告》,东方出版社,1999年,第46页。

(21) 新疆文物考古研究所、吐鲁番地区博物馆:《新疆鄯善县苏贝希遗址及墓地》,《考古》2002年第6期,图一七、图八,发掘者将木盘称之为“木俎”;新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,图一一。

(22) 杨洪冰、贾嫚:《从西亚到新疆—箜篌自西向东的流播路径》,《西域研究》2015年第3期,第119-124页;贺志凌、王永强:《哈密五堡艾斯克霞尔南箜篌的音乐考古学研究》,《中国音乐》2018年第4期,第117-122页; 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》2011年第1期,第115页。

(23) 中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,第244页。

(24) 中国社科院考古研究所新疆工作队、新疆喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地2014年发掘报告》,第572页;巫新华:《试论巴尔萨姆枝的拜火教文化意涵—从新疆吉尔赞喀勒墓群的出土文物谈起》,《世界宗教文化》2017年第4期,第119-127页。

(25) 于志勇:《新疆考古发现的钻木取火器初步研究》,《西部考古》2008年第三辑,第197-215页;蒋洪恩:《吐鲁番洋海墓地出土的钻木取火器研究》,《中国文物报》2018年5月4日,第6版。

(26) 巫新华:《浅析新疆吉尔赞喀勒墓群出土蚀花红玉髓珠、天珠的制作工艺与次生变化》,《四川文物》2016年第3期,第33-55页。

(27) 中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》,第249页。

(28) 王瑟:《拜火教只存在于当地人群中》,《光明日报》2016年12月21日第5版。

(29) 施安昌:《北齐徐显秀、娄叡墓中的火坛和礼器》,《故宫博物院院刊》2004年第6期,第41-48页。

(30) 陈文彬:《祆教美术中的火坛》,《丝绸之路研究集刊》2018年第二辑,第189-204页。

(31) 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,第4-8、22-45、155-166、225-233、255-263页。

(32) 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,第143-144页。

(33) 新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,第142-143页。

(34) 任萌、杨益民、巫新华、王永强、蒋洪恩:《新疆出土2500年火坛内壁烧灼物分析》,载新疆维吾尔自治区文物考古研究所编,《2015-2016文物考古年报》,第127页。

(35) Jan E. M. Houben, The Soma-Hauma problem: Introductory overview and observations on the discussion. Electronic Journal of Vedic Studies 9.1 http://www.ejvs.laurasianacademy.com/ejvs0901a.txt.

(36) Herodotus, Herodotus, with an English translation by A. D. Godley, Books III and IV , London: William Heinemann, and New York: G. P. Putnam’s Sons, 1920, p.273-274.

(37) Sergei Rudenko, Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, translated by M. W. Thompson, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970, pp.284-285.

(38) G. Pashkevich, New Evidence for Plant Exploitation by the Scythian Tribes during the Early Iron Age in the Ukraine. Acta Palaeobot. Suppl. 2 [Proc 5th EPPC], Krakow, 1999, pp 597-601.

(39) I.Ecsedy, The People of the Pit-grave Kurgans in Eastern Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

(图文转自:“世界考古”公众号 原文刊于:《元史及民族与边疆研究集刊》第三十八集,2021年,第198-208页。)