中国早期文明路径与文明史观的产生

越来越多的考古发现,在不断地刷新我们对古代文明的认识。从2001年起,科技部启动“十五”科技攻关项目“中华文明探源工程”,至2016年完成结项已取得了不少的重要收获。以中原陶寺古城、长江下游良渚古城和长江中游石家河古城的出现为标志,许多地区的史前社会的发展普遍达到相当高度,被认为已进入到王朝之前的古国文明阶段[1],也即早期文明社会。所谓文明,就是社会发展至较高级阶段的概括,是以较成熟社会秩序的建立为标志。考古发现显示,相关文化都已存在建设宏大工程需要的有效动员大量人力物力的能力,明确的等级分化,以及一定高度的社会秩序形成等相关的重要迹象。

但这些文化所表现出的文明形式并非完全雷同,还存在有不小的差别。那究竟是什么原因导致这些文化、文明差异的出现,不能不认为是从事考古的人应该关注的重要问题。因此,本文想就此做一些初步探讨,以供学界同行的思考。

一、早期文明路径的认识

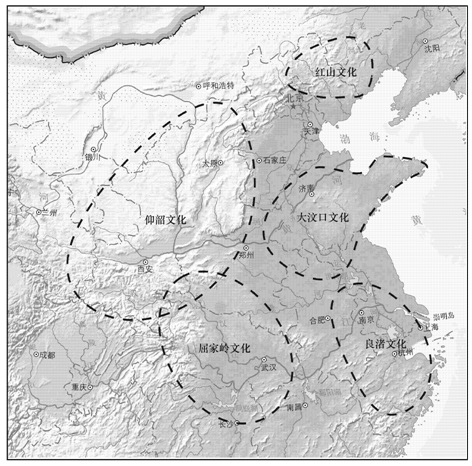

大量考古发掘工作揭示了中国新石器时代考古学文化的纷繁多样,大约在距今5000年前后走向早期国家形态的前夜,自北向南发现的红山、仰韶、大汶口、屈家岭、良渚等几支重要的考古学文化,分别产生了一些被认为与社会复杂化和早期文明相关的文化遗存,诸如祭坛、神庙、大墓、殿堂类建筑、大型聚落或城址等。

为什么会认为这些遗存与早期文明相关?主要是因其内涵丰富、规模比较大,有些甚至可以说是非常庞大。许多工程的兴建都需要大量劳动力和社会资源投入方可成功,少数人参与则难以完成,不可能是一个家庭、家族,甚至人数有限的部落所能承担的。故应是在拥有广泛的社会动员能力、有效的社会协调组织,可调动大量人力、物力的条件下,才能进行设计、施工建设这些标志性建筑。而能够调用多方面资源的背景,实际应是这些文化的社会结构和组织已超越了原始部落形态,达到部落联盟或早期国家的文明程度。

比较而言,分布于辽西和内蒙古东南部的红山文化,是以巨大的祭坛、女神庙、积石冢等为其文明成就的代表[2];几乎囊括了黄土高原的仰韶文化,以殿堂式大型建筑,大型居址及二十四万多平方米的大型环壕聚落、大型墓地,以及大墓显示其文明程度[3];分布于海岱地区的大汶口文化,发现了城址和随葬品丰富的大型墓葬[4];以江汉平原地区为中心的屈家岭文化,是以规模不等的城址建筑、大型墓葬及丰富的随葬品为特色[5];分布在钱塘江和太湖流域为中心地区的良渚文化,则是面积达300多万平方米的城址、祭坛和高等级的墓地,大型的拦、蓄水坝等水利工程[6],成为文明高度发展的标志。

对这些文化特征进行一些梳理,就可以注意到其文明因素各有千秋,特色鲜明。诸类文化的时代虽大体相当或略有早晚,但文化的面貌特征显然是各不相同。所以学界前辈提出的区系类型、重瓣花朵等观点[7],就是对这些考古学文化的文明特点所做的客观总结。在对物质文化特征差异观察的基础上,关注这些文化的社会治理特点,思想观念体系等上层建筑等问题,逐渐成为学界思考的新方向。这些处于相应发展阶段但文明特征不同的文化类型,代表的可能是文明发展的不同模式,也显示出了文明演进的不同路径。

“在中国古代文明演进历程中,距今5500~4500年这个阶段,无论是北方的红山文化、东南的良渚文化,还是中原的仰韶文化,都已发展到苏秉琦先生所说的‘古国’阶段,但它们所走的道路、表现的形式并不相同。如果说它们都属‘古国’,则红山文化古国是以神权为主的神权国家,良渚文化古国是神权、军权、王权相结合的以神权为主的神权国家,仰韶文化古国是军权、王权相结合的王权国家。”[8]这是李伯谦先生颇具创意的认识,将考古学文化的特征差异解构为崇尚神权,和崇尚军权—王权的两种文明演进模式。

李先生提出两种文明模式之初,是在对大汶口文明模式“还没有清晰的认识”之情况下,后再认真分析大汶口文化考古资料,并看到济南焦家遗址发掘资料以后,他确信大汶口文化的文明模式也“是崇尚军权—王权的模式”[9],也就是将之与仰韶文化归为一类。

焦家遗址的新发现,提供了认识大汶口文化社会演进的真切图景,约百万平方米的大型聚落中心建有城垣及环壕,墓葬有大型、中型和小型的分级,随葬品数量、品级差距明显,社会的层级关系分明。这些特征与红山文化、良渚文化以神庙、祭坛等宗教设施为核心的神权社会确有明显不同,与仰韶文化的差别实际也还比较大,反而与湖北沙洋县屈家岭文化城河遗址的发现相似。城河城址也发掘出城垣、人工水系、大型建筑、祭祀遗存等重要遗迹,表明其是屈家岭文化在汉水西部的区域中心聚落。城北的王家塝墓地大、中、小型墓葬的分级较明显,大型墓的面积在10平方米以上或略小,随葬品多者达60余件,陶器以制作较精的磨光黑陶为主,部分还随葬有精美的玉石钺、象牙器、漆器,以及猪下颌骨等[10]。

相比之下能深切地感受到,后两种文化的文明特征具有更高的相似度。在显示等级的大墓中,都有形式不同的木质葬具,随葬品有数十件特色陶器,以及属于珍贵奢侈品的玉器、漆器、象牙,或白陶器、彩陶等,并均有象征军事指挥权的玉钺随葬,反映出了对军事权拥有者和武力的尊崇。这就很清楚地说明,大汶口文化和屈家岭文化的文明演进一样,所反映的才是“崇尚军权—王权的模式”。

若以此作为一个标准,回头再看一下仰韶文化的基本特征,就可注意到其对军事权威的尊崇并不明显。灵宝西坡遗址发现的庙底沟文化中期最大墓葬M27,为一带生土二层台的长方形竖穴土坑墓,墓口长5、宽3.4米,面积17平方米[11]。如此规模的墓葬仅随葬了大口缸、簋形器、釜灶、壶、钵、杯等9件陶器在脚坑内,未见任何一件可视为珍稀的奢侈品,或体现占有财富的遗物。以之与城河、焦家大墓出土的丰富随葬品相比,西坡大墓不免有些相形见绌。从墓葬规格而言,与城河屈家岭文化、焦家大汶口文化的大墓相当甚至还要更大,但随葬品数量的多寡、品质的高低一目了然。同时,也较少见代表军事权威的玉石斧钺等。如果说大汶口、屈家岭文化的大墓多见斧钺类文物,并多见城址类军事设施属于“军权—王权的模式”之定位可信,那么将仰韶文化归属于同类模式,就不能不令人心生疑窦?

西坡遗址2005年发掘的22座墓葬[12],多数似成排分布,可分为大中小三类,显然存在等级的差别无疑。大型墓长3.05~3.95、宽2.25~3.6米,均小于2006年的M27,而接近M29但形制相似,墓室也带生土二层台及脚坑,随葬品数量和种类均相近。M27、M29两墓的墓室都发现有木质盖板,并用草拌泥填封而显得更为尊崇,故其级别与2005年的相当或略高。前后发掘的这些大墓少见或不见贵重的奢侈品随葬,与军权有关的玉钺也比较少见,只出于2005年的大墓M8和M11。前者为一年龄约30~35岁的男性墓,随葬玉钺1件,后者为年龄大约4岁的儿童墓反而出了3件。但斧钺并未见于最大的墓葬M27和M29,可见军权并非最为显赫的标志。因此,仰韶文化中地位更高的可能是具有社会治理和管理能力的人,而非仅为武勇的猛士,更看不出代表宗教法物的迹象。这些人物能获得高规格墓葬的尊显,应该是能为族群创造福祉、抵御灾难,对社会管理有方的“贤达或圣王”。因此,仰韶文化的文明演进路径和模式与大汶口等显然存在差异。既非崇敬武勇及财富,亦非崇拜神祇及灵物,应是以社会治理有贡献者被推崇,而形成族群的权力中心和社会伦理核心,视之为“王权—军权的模式”或路径则显得更为合适。

这一文明路径的特征,主要表现为注重社会治理和公众事务处置,尊崇圣王贤达者的地位,而非追求财富占有和奢侈品享用。杨官寨遗址中心面积达24万多平方米的环壕,东侧发现数以千计但无打破叠压关系的墓葬,就是当时社会管理成熟有序的标志。灵宝西坡、彬县水北、秦安大地湾等遗址的超大型殿堂式建筑[13],是其关注公众事务的反映。管理国族社会的圣王死后享有规模颇大、形制较讲究的墓葬以彰其地位尊崇,但随葬品为数量不多的简朴日用器具,甚少耗费资源的精美奢侈品,反映了崇尚简约朴实的思想观念和社会风尚,遂成为“仰韶文化中期社会复杂化过程的显著特点”[14]。

所以,中国早期文明的路径,应在李先生所提出的两种之外,再加上“王权—军权的模式”而为三种。但三者并非毫不相干,实际具有不可全然割裂的相关性。像红山、良渚类所谓神权古国,实为神权、军权、王权相结合而以神权为主[15],大汶口、屈家岭类“军权—王权”模式的古国,也有神权的内核,焦家遗址大汶口大墓旁有祭祀坑,城河遗址屈家岭大型院落南部也有祭祀活动区。王权—军权路径的仰韶类古国,同样也有一定程度的神权属性,大地湾等遗址的殿堂式大建筑,就被认为有祭祀和举行宗教仪式的功能[16],更早的半坡遗址就发现过立石及陶器坑等祭祀遗迹[17]。实际上比较成熟的早期文明体系,都要具备强化社会治理的王权,维护社会安全的军权,和维系社会思想意识的宗教神权这三类基本要素,三者缺一都不能算完备的社会文明形态。只是占据主导地位的要素侧重的为哪一类?却因受到各种条件的制约,而影响到文明路径的选择。

二、文明路径差异的原因

早期文明发展的路径既非单一的形式,而是具有多样性的特征,也就是文明以何种形式演进,实际存在选择的可能性和机遇。但何以会出现这样、那样不同的选择?却是要受到许多因素的影响。但最主要的影响或制约,定与各种文化所处的自然环境及其具体的生存条件攸关。任何文化、文明都是人类创造,但人类的衍生和世界上一切生物一样,无不受到环境的制约。虽不能以此类推导为“环境决定论”[18],但也不可能否定存在人地关系的相互作用,和环境条件优劣的限制。特别是社会生产力低下的古代社会,某一类地理环境对成长于其中的那个人类社会的物质生产活动具有决定性的制约,并进而影响到那个人类文明的类型及其发展进程,就属于马克思主义关于地理环境的论述[19]。

从中国境内早期文化的经济类型而言,稻作农业起源于中国南方,旱作谷物培育就在北方地区而不是相反,就表明人类处于什么样的自然环境条件下,便会创造出相应特征的经济形态以及文化、文明类型。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,是关于植物生长受环境制约的经典表述。“胡马依北风,越鸟巢南枝”,讲的是动物对环境的依赖和眷恋。无论“一方水土养一方人”的老话,还是近来盛传的“文明不上山”新说[20],都揭示了人类对所居环境的适应性,也符合进化论“适者生存”法则的思想观念。即使不同的农业耕作方式,都“可能意味了不同的社会运作方式”[21]。因此,不同文明的路径形成,必会受到不同文化所处自然环境的影响,而不是无缘无故的发生。

如果从地形图上进行观察,可以清楚看到我们中国的自然地形明确分为三个阶梯(图一)。前述的几种考古学文化,主要分布在黄色的第二和绿色的第三阶梯区域内,褐色的第一阶梯高寒区尚没有早期先民所遗留的痕迹。其中的红山、大汶口、屈家岭和良渚等考古学文化为代表的文明,大体是自北向南处于第三阶梯的中间地带,也就是这一区域内条件更优越的区间。只有仰韶文化处在第二阶梯东部的中间位置,也是自然条件相对稍好而近邻前几类文化的区域。

第三阶梯的地形是以平原为主,其余为低山丘陵地带,绝大部分海拔在500米以下,平原地区多在10多米或几十米,面向大海易受太平洋暖湿气流影响,雨量丰沛、水源充裕,属于自然条件最为良好的区域。适宜植物生长、动物存活,也是人类获取生活资源比较简便、容易的生存环境。第二阶梯的地形主要以高原为主,间以盆地和河谷平原,平均海拔高度在1000米,河谷盆地约在500米,面向内陆为大陆性季风气候影响区,雨水较少且分布不均,相比于第三阶梯区的自然环境普遍较差一些。动植物存活生长都会受到不同程度的影响,人类获取生活资源的条件更为困难,需要努力劳作方能谋求温饱,生存状况显然较为艰苦。

图一中国的自然地形特征和距今5000年左右的古文化分布示意图

[据国家测绘地理信息局监制中国地势图修改,原图审图号:GS(2016)1609号]

处于第三阶梯南部的良渚文化、屈家岭文化,都属于稻作农业为主的经济形态,前者辅以捕捞、采集,后者则辅以渔猎、采集,分别因小的环境差异而有所侧重[22]。处于中间位置的大汶口文化的经济形态,是以粟类种植为主体的旱作农业,也辅以渔猎、采集和畜牧养殖[23]。处在偏北的红山文化也是以粟类旱作农业为主,渔猎采集为辅的经济形态[24]。这几类文化在农业经济基础上,各自都有可获取的较丰富的自然资源和较好的生存条件,个体家庭、家族及族群社会多不存在生计的压力。所以,这些文化都可能有更富余的人工和可以利用的自然资源,也提供了进行更细社会分工的条件,可让更多的人去从事生计之外的手工业活动,并生产出生活必需品之外的其他产品甚至奢侈品,去满足不同层次人群、不同类型的社会生活需要。诸如稀缺的精良器具,以及原料不易获得、耗时费工的玉器等产品,故在这几类文明中都有数量可观的精美玉器发现。

相比而言,红山文化和良渚文化的玉器发现量更为突出,器类主要是宗教祭祀活动的礼神用器,以及巫师、祭司类神职人员举行祭祀仪式的佩饰物品,显示了特别突出的神权地位。为了表达对神祇的崇敬,他们可以不惜工本的去制作大量形制精美、体量较大的玉器作为礼器献祭,兴建宏大的神庙和祭坛等礼神建筑以示虔诚。并为巫师们安心礼神,让工匠们精艺治玉提供了条件保证,而不必受衣食之需的困扰。这显然是得益于优越的自然环境,易于获得足够的食物等资源补给,而保障了社会群体的正常生活。

大汶口和屈家岭文化所处的自然地理条件与前两者近似,但略有不同的是在低山丘陵为主的地带,生活资源的获取相对较为欠缺。加之分别处在多种文化的中间区域,生存空间或要受到一定的限制,出于维护生活资源和拓展生存空间的需要,注重武力、崇尚军权显然成为一种必要的选择。随葬品丰富的大型墓葬中,常常可以见到玉、石钺之类的武器,重要聚落普遍营建城垣,明显是有对军事首领的尊崇,以及军事防御方面的考虑。各自也有一些较贵重的玉器发现,但数量明显较少,除了少量斧钺之外,其余为环、管类饰件,宗教属性的玉器比较罕见,可知神权祭祀必处于次要的地位。

处于第二阶梯的仰韶文化,是依赖粟类种植为主的旱作农业经济形态,辅以家庭的家畜养殖业、有限的渔猎活动作为生活资源的补充,可获取的自然资源相对较为有限。原始的农耕生产要投入更多的劳动力才会有相应的收获,比较干旱的气候条件也不能确保谷物收成的稳定,养殖业又直接受农作物丰欠的影响,渔猎的补充条件亦较有局限。这一环境中的个体家庭、家族及族群社会都会面临较大的生存压力,不可能有富余的劳动力去从事生活必需品之外的奢侈品生产。因此,这类文明路径的道德伦理和审美价值追求,必是对族群利益的维系,对社会治理做出贡献者表达尊崇,而非对财富拥有的膜拜。故凸显的是王权的崇高地位,而军权和神权均在其次。其代表社会等级、身份的主要形式,并非对玉器等贵重物品及众多器具等资源的占据,而是以仪式性的较大规格墓葬彰显。

三、文明路径差异所致的文明史观

不同文明路径的社会治理观念体系,会有迥异的差别,大体可以将之概括为:神权文明是信神明;军权文明是崇武力;王权文明是尽人事。

崇尚神权的文明,社会上层率民以事神,引导民众向神灵膜拜,祭祀和维护祭祀的崇高和威严是最重要的社会行为,将有限的社会剩余劳动价值和资源,耗费在宏大的祭坛、神庙建筑,精美玉器等礼神的设施、祭品(法器)以及衣饰方面。这是一类依赖、迷信神明的社会运作形式,而不是依靠治理能力掌管社会事务的文明体系,可持续发展的前景实际不容乐观。正如李伯谦先生所说,这类文明模式是“靠向神致祭、同神对话秉承神的意志和个人想象来实现领导”。由于“掌握神权的巫师,无所节制地将社会财富大量挥霍于非生产性的宗教祭祀设施的建设和活动上,掏空了社会机体正常运转和持续发展的基础,使社会失去了进一步发展的动力”[25]。

对考古发掘资料较充分良渚文化而言,其特征显示“神权应凌驾于世俗权力之上。大量不同层次的祭坛以及玉质礼器的使用,表明良渚先民对神的崇拜已到痴迷的程度。这种对神灵崇拜的过度依赖,一度使以良渚遗址群为中心的方国具有强大的凝聚力和战斗力,但是长期的盲目依赖,也导致了统治阶层的僵化和迂腐,他们日渐沉醉于缥缈的神灵世界,而忽视现实世界的和谐稳定及物质世界的创造力,终于导致在生业方面的调控能力不断衰退”[26]。故在其遭遇社会波动或面临自然灾难之际,因缺乏应变和抵御灾异的能力,就难逃致命的打击[27],从而导致了文明的衰落或者消亡。

所以,继良渚文化之后出现的广富林、好川等文化,再没有发现祭坛、堤坝等建筑和大型水利工程等。而在红山文化之后的小河沿文化,以及更晚的夏家店下层文化等,也再未见兴建坛、庙、冢等宏大的祭祀设施。当然,也均没有进一步发展出更高层次的文明中心。

注重军权路径的文明体系,虽亦需要王权、神权功能进行社会的治理,但基本的统治理念和更多的社会资源会向军事防卫方面倾斜。大汶口文化中晚期开始有防御性城址的出现,随葬品丰富的大型墓葬多见代表军权的玉钺。随其后而兴的山东龙山文化的城址更多,已知有20余座[28],分属于山东龙山文化的城子崖、尧王城、尹家城等多个类型。新发现的山东滕州西孟庄遗址,是一处先后相继、建有方形和圆形围墙,面积分别为2200和1100平方米的龙山早期小聚落。其形制和生活生产功能有欠完备,农业和家畜养殖活动均很微弱,却存在一般聚落少见的规模较大的公共仓储区等设施,具有鲜明的军事、防御特征,而被判断可能是一个军事据点[29]。这样的聚落恰仅见于海岱地区,也印证了注重军事武力的特点。

在此区域内,一些属于核心的城址多为10万~30万平方米的规模,至今未见有凌驾于不同类型之上或更高文明层次的中心城址,呈现出没有隶属关系的独立格局,反映了社会整合和管理的机制较差,不利于文明自身的提升和持续发展,当与其崇尚军权的风气有关,也会在一定程度上导致社会资源的消耗。

凸显王权路径的文明,“不大会造成社会财富的极大浪费,从而保证了社会的正常运转和持续发展的可能。……虽对自然神也心存敬畏,也有祭祀,但主要是崇敬先祖,通过祭祀祖先求得庇佑和治世良策”。统治者“比较接近民间社会,因而能够提出比较符合民众和社会需要的措施,顺应社会发展的要求”[30],继承和发扬社会管理的有益经验。这类以世俗社会为特征的文明体系,应以仰韶文化为代表,在此基础上发展起来的陶寺文化,以及河南登王城岗遗址为代表的中原地区诸龙山文化,营造出的大型城址、宫城、仓储、墓地等设施,体现的均为社会生活、公众事务等相关的建筑和遗迹。即使在陶寺文化的大型墓中,出土的随葬品仅是数量不多的彩绘陶器及玉钺,来显示王者的特殊地位。

王权路径为主体的文明,也可称为中原文明,表现的是重实际、求实效、尊实干的价值观,被尊崇的王者必有突出的治世才干,善于凝聚各种社会能量,具备整合社会资源、统领族众抵御自然及人为的灾难或风险能力,是对部族或国族有具体贡献或治理实绩的圣贤,而不只是秉承神灵意志的代言者。陶寺古城从其地望、规模,和宫城、大墓、仓储区及观象设施反映的文明高度等考察,可能与史书记载的尧舜都邑相关,是学界较普遍的认识[31]。尧舜也是史书中盛赞的王权禅让时代的圣王,被尊为众望所归的圣明君主。《尚书》和《史记·五帝本纪》等盛赞帝尧治国才能:“其仁如天,其知如神,……能明驯德,以亲九族。九族既睦,便章百姓。百姓昭明,合和万国。”帝舜的才德亦受称赞,“于是舜乃至于文祖,谋于四岳,辟四门,明通四方耳目,命十二牧论帝德,行厚德,远佞人,则蛮夷率服”。很显然,他们都是因为德行才能卓著而被尊崇。

当然,还有后来继位的大禹,更是在关乎万民百姓死生的洪水治理工程历练中,考验了他的组织协调、统筹观测、具体实施的综合管理能力后。《夏本纪》谓禹治水“乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。薄衣食,致孝于鬼神。卑宫室,致费于沟淢。”表彰的是他为国族的卓越贡献和无私付出。亦如《韩非子·五蠹》所说:“尧之王天下也,茅茨不翦,采椽不斫,粝粢之食,藜藿之羹,冬日麑裘,夏日葛衣,虽监门之服养,不亏于此矣。禹之王天下也,身执耒臿以为民先,股无胈,胫不生毛,虽臣虏之劳不苦于此矣。”

相关文献所揭示的这些圣王风范,正与先后处于第二阶梯的仰韶文化、陶寺文化、中原龙山文化等,均没有发现富藏珍稀的大墓,宏大的宗教设施和特殊法物等特征的王权路径文明社会发展观和价值观相应。在此文明观念下衍生出一类独特文明的史观:关注社会治理,维护群体利益,选贤与能,尊崇奉献精神和改善族群生存质量的杰出人物,和他们的具体业绩,受到人们的推崇和敬仰。进一步凝结为高地社会文化的记忆经典[32],后来则成为司马迁《史记》为代表的、古代中原华夏正统文明史观产生的历史文化基础。在这一文明史观的语境中,主要记录的是特殊人物在华夏历史发展中的崇高地位和价值,与其他(包括世界各地)早期文明相比,神灵上帝的地位明显偏低。

一部《史记》中,这一基本的价值判断确有非常充分的体现。《五帝本纪》记载帝尧之前的圣王还有黄帝、颛顼、帝喾,除了讲他们自幼不凡、聪慧过人外,称颂的内核主要是他们的人间事功,绝少神话诡异的传闻。说黄帝是“天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。……劳勤心力耳目,节用水火材物。”谓颛顼是“静渊以有谋,疏通而知事;养材以任地,载时以象天,依鬼神以制义,治气以教化,絜诚以祭祀。”讲帝喾是“普施利物,不于其身。聪以知远,明以察微。顺天之义,知民之急。仁而威,惠而信,修身而天下服。取地之财而节用之,抚教万民而利诲之,历日月而迎送之,明鬼神而敬事之。”描述的均是鲜活的人间圣君,而非主宰世界之大神,任众事舍己亡身,抚生民尽心竭力,敬鬼神而恒远之。

禹之后有商之祖“契兴于唐、虞、大禹之际,功业着于百姓”,周之先“(弃)及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉。民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。帝舜曰:‘弃,黎民始饥,尔后稷播时百谷。’封弃于邰”等等,莫不出于同样的社会治理观念和思想价值判断,王权路径的文明能够保证持续发展,根本原因正基于此。

以军权为主的文明路径,是大汶口和屈家岭文化的特征,考古所见的珍器厚藏、斧钺随葬、城堡耸立,均是崇尚军事武力的反映,其必容易形成群雄并起的社会管理格局。

《论语》《国语》《尔雅》等文献记居于东方的古族,屡屡有“东夷”和“九夷”等说法[33],可能正是大汶口和山东龙山文化类型众多的反映。以中原文明史观为基础形成的史书,明显缺失了对东方文明发展历史的系统记录,但因东夷族的一些著名人物与中原诸夏相邻而有纠葛,部分人物、历史的影子还隐现于中原王权路径古史的字里行间。大体可溯知太昊、少昊是东夷族群的远祖,后羿、寒浞等东夷名人并称武勇,《左传?襄公》有“因夏民以代夏政”之说,也还保有军权文明尚武的基本特征,但可惜无法建立起清晰的人物谱系,更不用说认识其文明史观和整体的历史脉络。

屈家岭文化也有清龙泉、划城岗、屈家岭、关庙山等类型之分,内部的差别显然存在,故其与石家河文化皆被推测为三苗文化[34]。从分布地域、文化特征,及其与中原仰韶、龙山文化的相互消长关系等方面观察[35],这一认识显得比较有道理。

值得注意的是石家河文化,其虽主要是继承屈家岭发展的文化遗存[36],但就后期的考古发现而言却有向神权路径文明发展的趋势。三房湾东台地埋藏10万只红陶杯[37],当是有关祭祀的遗物。罗家柏岭的红烧土杂黄褐色土所筑的大型长方形台基和长墙,皆使用人工建材红烧土(砖)块、碎块和粉末,坛面台基系依层烧烤成烧土硬面而做成,所有表面为泥浆烧烤后打磨光平,其性质可能为大型的玉器制作工坊[38],或是郊天祭坛[39]。这些均表现出与宗教祭祀文化相关,而与民生的基本需求和生计无涉,却在浪费巨量人力物力及各种资源,显然是“竭力营造出宏大奢华的宗教氛围”[40],是否与良渚文化的去向有某些联系,应是需要关注的一个问题。

以神权路径为主的文明,北方的红山、南方的良渚,以及较晚的石家河文化等,均可能是在极度沉迷宗教礼仪的狂欢中,存在过度挥霍社会财富和自然资源的现象。如果在没有遇到特大灾异的情况下,也许会有更为长久的延续,甚至向更高的文明发展。但当遇到5000~4000年前全新世气候异常的“洪水时代”,因其社会治理水平低下,抵御自然灾变和外患能力不足,被膜拜的神灵上帝又未能伸出救助之手,便迅速走向衰亡。这些曾经创造了一度辉煌的文明,就此人亡政息,失落在历史长河中,对于他们的人物传奇、历史故事等已渺无踪迹。

如果给予一些推测,播撒在长江中下游为主的文明记忆和神权史观,更多可能是那些空灵美妙的神话故事,人神纠结的奇闻传说。虽幸有考古发掘再现了早期长江文明的光彩,为后人所赞叹,但他们究竟有过多少动人的异趣传奇,我们仍将是无从知悉。

四、余论

第二地形阶梯相对较差的自然环境和比较艰苦的生存条件,让居者不能轻易谋生,在只有聚合众力方能存活的压力下,生发出注重社会治理,关心人世事务,维护群体利益的社会治理观,选贤与能,尊崇奉献精神和改善族群生存质量的优秀人物的价值观取向,构成王权路径文明基本特征,并具有可持续发展的能力机制,在其后的发展中呈现出明显的优势。故在中原地区成长起了以二里头文化为代表的夏代文明,以及商代、周代文明等。尤其是商代甲骨为代表的文字书写系统,是在王权文明体系中成熟起来的文化传承载体,西周的分封制又将之传播到王朝所控的广袤疆域,春秋以后在诸侯国得到进一步扩散,简帛的使用更是提高文字和文化普及率的利器,也使王权社会治理体系、思想和价值观念主导下形成的文明史观得到进一步强化。其所经历的文明发展史也因“后继有人”被史官传承记录,再经司马迁整理成为《史记》为代表的中原华夏正统文明史观,对后世的中国历史发展产生了非常深远的影响。

自然环境相对优渥的第三地形阶梯,为先民提供了良好的生态条件,生存资源获取便捷简单,但催生了信奉神明、崇拜巫师的神权文明路径,以及倡导掠夺竞争、崇尚武勇的军权文明路径,都存在程度不同的社会资源虚耗,难以持续发展和不利于提升文明高度的问题。前者因没有得到进一步的良好发育,并可能主要因人祸天灾而夭亡,其自身的历史及文明史观基本湮没在岁月的云烟中。后者虽仍有延续而没有那么快的消亡,但因疏于社会治理的缺陷,也没能发展出更高层次的文明成果,在跨入国家文明门槛前拉下了距离,只好作为王权路径文明的配角,最终融入夏商周文明潮流之中。

春秋以后在大国争霸的纷扰中,出现了所谓百家争鸣的局面,促使地域文化得到较快的发展,并促进了文字、文化的普及,和地方文化人才的成长。在国家正统史官体系之外,地方文人或文吏搜集并记录了区域社会的文化历史传闻,形成最早的地方志版本,其中多少也包括了后两种文明的历史传说信息。如新出土的春秋晚期曾侯与编钟铭文,追述曾国的远祖后稷以及南宫适受封[41]、清华简《楚居》有关楚国先祖及居地的内容等[42],也都应属于这一类家国历史的重要文献。

战国时期以武力争雄的诸侯大国,也开始争夺历史地位的话语权,地方历史传说中的名人先贤成为夸耀比拼的资本。随着楚文化在江汉湖湘地区的兴起,地方的历史记忆开始被激活,庄子著作就出现了伏羲的记载[43],屈原的楚辞、出土文献中长沙子弹库楚国帛书都有伏羲(雹戏)、女娲创世神话[44]。很明显,这些神话故事在南方楚国传世和出土文献中出现,一定不会是古人的随意编造,部分传说也会有地域久远历史的蛛丝马迹,以及与神权文明相关的创世神话底本,并非尽为战国秦汉人的凭空编造。其很有可能与良渚文化、石家河文化等古老的历史传闻有关,必是神权路径文明才可能产生的传说故事,但后经秦始皇的焚书之劫,这类书简亦多有失传。

西汉政权建立后,司马迁利用其史官的家族背景,继任太史令掌管国家历史典籍档案的有利条件,及其壮行游历采写的丰富见闻传说[45],编写的《史记》记载了王权文明的华夏正统历史,少量吸收军权文明的历史信息,基本未采纳神权文明的资料。但有着深厚楚文化基因的西汉学者,不断搜集战国以来的历史记载和传说,将三种文明的历史进行人为整合,是他们在自己的知识结构和认识角度的基础上进行的整合、编撰,也必存在有意、无意的删减、嫁接,结果导致了时代越晚的文献,所记载的历史越长久的特殊现象。恰似曾侯与编钟铭、清华简等出土文献的记载,但谁也没有理由怀疑这些内容是书写者故意编造的历史。

这一现象,当年被顾颉刚为代表的古史辨派说是“层累地造成的中国古史”[46],现在只能解释是一种误解,其实是与他们那一代没有见到多少考古发现有关。不过,现在的学人如仍停留在古史辨的认识层次,再这样无端地怀疑古代历史记载,恐怕就属闭目塞听,不可理解了。

附记:三种文明路径的考古学文化之间都有许多的联系、交流和融合,因篇幅和内容重心的关系,无法进行更多论述。另外,本文对几种文明路径区域文化的归纳与韩建业先生所提出的中原、江汉平原、东方三种文明模式有一致的方面(《中原和江汉地区文明化进程比较》,《江汉考古》2016年第6期),但相互的关注、讨论的重点各有不同。

注释

[1]《中华文明探源工程成果发布:以考古资料实证中华5000年文明》,央广网,2018年5月28日。

[2]刘国祥:《红山文化研究》,科学出版社,2015年。

[3]甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾》,文物出版社,2006年,第423~428页;陕西省考古研究院:《陕西高陵县杨官寨新石器时代遗址》,《考古》2009年第7期;王炜林、杨利平、胡珂等:《陕西高陵县杨官寨遗址发现庙底沟文化成人墓地》,《中国文物报》2017年2月10日;中国社会科学院考古研究所河南一队、河南省文物考古研究所、三门峡市文物考古研究所等:

《河南灵宝市西坡遗址2006年发现的仰韶文化中期大型墓葬》,《考古》2007年第2期。

[4]山东大学考古学与博物馆学系、济南市章丘区城子崖遗址博物馆:《济南市章丘区焦家新石器时代遗址》,《考古》2018年第7期。

[5]彭小军:《寻找失落五千年的古城》,《光明日报》2019年06月2日12版;中国社会科学院考古研究所、湖北省文物考古研究所、荆门市博物馆等:《湖北沙洋县城河新石器时代遗址王家塝墓地》,《考古》2019年第7期。

[6]浙江省文物考古研究所:《良渚遗址群》,文物出版社,2005年;王宁远、刘斌:《杭州市良渚古城外围水利系统的考古调查》,《考古》2015年第1期;王宁远:《良渚古城及外围水利系统的遗址调查与发掘》,《遗产与保护研究》2016年9月第1卷第5期。

[7]苏秉琦、殷玮璋:《关于考古学文化的区系类型问题》,《文物》1981年第5期;严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

[8]李伯谦:《中国古代文明演进的两种模式——红山、良渚、仰韶文化大墓出土玉器观察随想》,《文物》2009年第3期。

[9]李伯谦:《从焦家遗址看大汶口文化的社会性质与文明模式》,《华夏文明》2017年第8期。

[10]中国社会科学院考古研究所、湖北省文物考古研究所、荆门市博物馆等:《湖北沙洋县城河新石器时代遗址王家塝墓地》,《考古》2019年第7期。

[11]中国社会科学院考古研究所河南一队、河南省文物考古研究所、三门峡市文物考古研究所等:《河南灵宝市西坡遗址2006年发现的仰韶文化中期大型墓葬》,《考古》2007年第2期。

[12]河南省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所河南一队、三门峡市文物考古研究所等:《河南灵宝市西坡遗址墓地2005年发掘简报》,《考古》2008年第1期。

[13]中国社会科学院考古研究所河南一队、河南省文物考古研究所、三门峡市文物考古研究所等:《河南灵宝市西坡遗址发现一座仰韶文化中期特大房址》,《考古》2005年第3期;陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所:《陕西彬县水北遗址发掘报告》,《考古学报》2009年第3期;甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年,第413~428页。

[14]李伯谦:《从焦家遗址看大汶口文化的社会性质与文明模式》,《华夏文明》2017年第8期。

[15]苏秉琦、殷玮璋:《关于考古学文化的区系类型问题》,《文物》1981年第5期;严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

[16]甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年,第427页。

[17]何周德:《2002~2005年半坡遗址考古新发现》,《史前研究》(辑刊),2006年。

[18]〔德〕F·拉采尔:《人类地理学》,1882年;〔美〕埃尔斯沃思·亨廷顿著,吴俊范译:《文明与气候》,商务印书馆,2020年,第151~168页;曾昭璇:《人类地理学概论》,科学出版社,1999年,第2页。

[19]李学智:《“环境决定论”:唯心主义还是唯物主义》,《历史教学》2010年第11期。

[20]谷家荣:《“文明不上山”:“赞米亚”人自有的高地生存策略——读詹姆斯·C.斯科特〈逃避统治的艺术〉》,《北方民族大学学报》2018年第2期。

[21]赵辉:《中华文明起源的考古学探索:“考古中国”暨“长江下游文明模式研究”课题推进会的讲话》,《南方文物》2018年第1期。

[22]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第272、405页。

[23]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第81、82页。

[24]中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第198页。

[25]苏秉琦、殷玮璋:《关于考古学文化的区系类型问题》,《文物》1981年第5期;严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

[26]浙江省文物考古研究所:《良渚遗址群》,文物出版社,2005年,第326页。

[27]赵辉:《良渚文化的若干特殊性——论一处中国史前文明的衰落原因》,《良渚文化研究——纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集》,科学出版社,1999年。

[28]宋颂:《山东龙山文化城址研究》,表二,烟台大学硕士研究生学位论文,2011年。

[29]孙波、梅圆圆:《基层聚落还是军事据点——山东滕州西孟庄龙山寨墙聚落的一些探讨》,《文博中国》2020年4月17日。

[30]苏秉琦、殷玮璋:《关于考古学文化的区系类型问题》,《文物》1981年第5期;严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

[31]李民:《尧舜时代与陶寺遗址》,《史前研究》1985年第4期;王文清:《陶寺遗存可能是陶唐氏文化遗存》,《华夏文明》(第一集),北京大学出版社,1987年;王震中:《陶寺与尧都:中国早期国家的典型》,《帝尧之都中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年,第36~62页;何驽:《陶寺考古:尧舜“中国”之都探微》,《帝尧之都中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年,第63~123页;何驽、高江涛:《薪火相传探尧都——陶寺遗址发掘与研究四十年历史述略》,《南方文物》2018年第4期。

[32]李旻:《重返夏墟·社会记忆与经典的发生》,《考古学报》2017年第3期。

[33]《论语·子罕》:“子欲居九夷。”何晏集解引马融曰:“东方之夷有九种。”《国语》:“昔武王克商,通道于九夷、百蛮”;《尔雅·释地》:“九夷,八狄,七戎,六蛮,谓之四海”。

[34]俞伟超:《先楚与三苗文化的考古学推测》,《文物》1980年第10期。

[35]杨新改、韩建业:《禹征三苗探索》,《中原文物》1995年第2期。

[36]湖北省文物考古研究所:《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》,《考古学报》1994年第2期。

[37]赵辉、张弛:《石家河遗址群调查报告》,《南方民族考古》(第5辑),四川科学技术出版社,1992年。

[38]赵辉:《良渚文化的若干特殊性——论一处中国史前文明的衰落原因》,《良渚文化研究——纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集》,科学出版社,1999年。

[39]宋颂:《山东龙山文化城址研究》,表二,烟台大学硕士研究生学位论文,2011年。

[40]何驽:《可持续发展定乾坤》,《中原文物》1999年第4期。

[41]湖北省文物考古研究所、随州市博物馆:《随州文峰塔M1(曾侯與墓)、M2发掘简报》,《江汉考古》2014年第4期。

[42]李学勤主编:《清华大学藏战国竹简1·楚居》,中西书局,2010年。

[43]《庄子·外篇·缮性》:“及燧人、伏羲始为天下,是故顺而不一。”

[44]李零:《长沙子弹库战国楚墓帛书研究》,中华书局,1985年。

[45](汉)司马迁:《史记·太史公自序》曰:“迁生龙门,……二十南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九嶷,浮于沅、湘,北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风,飨射邹、峄,戹困鄱、薛、彭城,过梁、楚以归。于是迁仕为郎中,奉使西征巴、蜀以南,南略邛、笮、昆明,还报命。”

[46]顾颉刚:《与钱玄同论古史书》,《顾颉刚集》,中国社会科学出版社,2001年。

(作者:张天恩 西北大学文化遗产学院 陕西省考古研究院;原文刊于:《三代考古》(九),中国社会科学院考古研究所、夏商周考古研究室编,科学出版社,2021年)