花非花

说陶话彩(6)

——彩陶花瓣纹由四瓣到多瓣的扩展

庙底沟文化彩陶中的花瓣纹非常有特点,有数量很多的四瓣式花瓣纹,也见到一些多瓣式的花瓣纹。这两种花瓣纹构图都非常严谨,而且画工大多也非常精致,在庙底沟文化彩陶中是具有代表性的纹饰之一。

庙底沟文化彩陶的四瓣式花瓣纹为典型的地纹彩陶,纹饰特征非常明显,就多数发现而言,一般都是二方连续式结构,构图左右对称。由地纹角度观察,四瓣式花瓣纹一般都可以看作是四个叶片的向心组合形式。它的衬底纹饰是四个弧边三角纹,也是取向心式。四个弧边三角形合围的结果,就是一个严谨的四瓣花瓣纹单元。

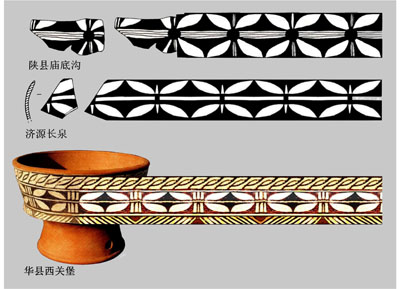

通检四瓣式花瓣纹标本,最多见到的是带有横隔断的花瓣纹,即在上下两瓣花瓣之间,留有明显的空白带。这样的空白带有时只限在一个花瓣单元之内,有时又贯通左右。河南陕县庙底沟有一件彩陶罐(中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥》,科学出版社,1959年),上腹绘一周四瓣式花瓣纹连续图案,上下花瓣之间有横贯左右的空白带,花瓣单元之间没有隔断。类似的发现还见于济源长泉(河南省文物管理局等:《黄河小浪底水库考古报告(一)》,中州古籍出版社,1999年),中间的空白带也是贯通左右,不过空白带上没有加绘其他纹饰。加横隔断的四瓣式花瓣纹不仅见于河南与山西,在陕西也有发现,华县西关堡的一件豆形彩陶的腹部,就绘有精致的四瓣式花瓣纹(图6-1)。虽然花瓣单元之间绘有纵隔断,但中间的横隔断却穿过了纵隔断而使左右连通。四瓣式花瓣纹中间附加的横隔断,在连续的图案中有时表现为贯通的一条线。

在庙底沟文化彩陶中,在四瓣式花瓣纹之外,还有更复杂的多瓣式花瓣纹。从多瓣式花瓣纹彩陶的分布看,以豫西和晋南出土较多,在外围文化中则以鲁南苏北发现较多。向南的分布已到达长江南北,而且所见花瓣纹还非常典型。让我们感到有些意外的是,陕西地区发现较少,仅在岐山王家咀见到一例(西安半坡博物馆:《陕西岐山王家咀遗址的调查与试掘》,《史前研究》1984年3期)。

就多瓣式花瓣纹的类型看,也是以豫西和晋南地区发现的最为齐全,有四六、五五、五六瓣的复合式。鲁南苏北地区大汶口文化彩陶上的多瓣式花瓣纹,是以五五瓣复合式为主要构图形式,在结构上变化不大。而庙底沟文化中标准的五五瓣构图并不多见,表明两个文化的多瓣式花瓣纹既有联系,也有区别。

多瓣式花瓣纹看起来与四瓣式花瓣纹区别明显,但是两者之间也存在着联系,这种联系还比较紧密。一般来说,多瓣式花瓣纹应当是由四瓣式花瓣纹变化而来,其实它也可以看作是一种四瓣式花瓣纹,多瓣式是四瓣式的一种扩展形式。

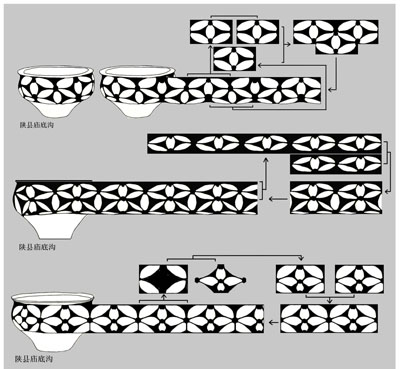

四瓣式花瓣纹是多瓣式花瓣纹构图出现的基础,后者也可以看作是前者的扩展形式。陕县庙底沟遗址的一件典型的曲腹彩陶盆,绘成的多瓣式花瓣纹为五五瓣复合式,这也是庙底沟文化中仅见的一件标准五五瓣式花瓣纹。将纹饰拆解开来看,原来它的基础构成是内敛的四瓣花,中间加绘有一叶片。可以看出上面一列正是二方连续的四瓣花,下面也是一列四瓣花。上下两列花瓣用错位重叠的方法结合起来,上列纹饰下面的两个花瓣的成了下列纹饰上面的花瓣。整体看来,我们感觉到的是一正一倒的五瓣花结构形式,构图非常严谨,让人甚至感觉不到四瓣花纹饰的存在。庙底沟遗址的另一件曲腹彩陶盆,绘成的多瓣式花瓣纹为五六瓣复合式。将纹饰拆解后,看到它的基础构成也是内敛的四瓣花,中间加绘有一叶片。上面一列也是二方连续的四瓣花,下面也有一列略显变形的四瓣花。上下两列花瓣平行重叠,在结合部又绘成一个四瓣花。整体观看,纹饰带的主体是六瓣花结构形式,六瓣花之间形成了一个倒置的五瓣花,构图也非常严谨,我们也感觉不到四瓣花纹饰的存在。庙底沟遗址还有一件曲腹彩陶盆,绘成的多瓣式花瓣纹为四六瓣复合式。纹饰拆解后,它的基础构成也是内敛的四瓣花,中间加绘有另一个十字结构的四瓣花,成为花中花的构图。这本来是二方连续的四瓣花,但在花瓣结合部又形成一个六瓣花,成为四六瓣复合形式。整体上看,内敛式的大四瓣花已经不容易察觉到了,纹饰带的主体是四瓣与六瓣花的复合结构形式(图6-2)。

再来看一些略有变化的多瓣式花瓣纹。出自山西汾阳段家庄的一件彩陶盆(国家文物局等:《晋中考古》,文物出版社,1998年),纹饰变化较大,仔细看是五六瓣复合式花瓣纹。它可以拆解为上中下三层交叠的四瓣花,花瓣叶片变得细且长,四瓣花中间绘双点穿圆图形。将上下连接的两个圆形也看作是花瓣,它们与重叠的四瓣花一起,就构成了六瓣花。在六瓣花之间,形成了两个上下对顶的五瓣花,构图也是极富巧思。象山西垣曲下马见到的彩陶罐(中国国家博物馆考古部:《垣曲盆地聚落考古研究》,科学出版社,2006年),所绘多瓣式花瓣纹也是由四瓣花为基础构成。四瓣花有些拉长变形,并且向左倾斜。内敛的四瓣花中间绘双点穿圆图形,这是一个大花瓣,以上下两个大花瓣为主体,构成六瓣花图式(图6-3)。

大汶口文化彩陶也有多瓣式花瓣纹,江苏邳县大墩子的一件彩陶壶绘大花瓣的四五瓣复合式花瓣纹(南京博物院:《江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年2期),整个纹饰带的下面是主体,绘一周内敛式四瓣式花瓣纹。四瓣式花瓣纹中间,加绘一带中分线的宽叶片。在宽叶片的上方,延展出左右两个大花瓣,构成倒立的五瓣花。在五瓣花之间四瓣花的结合部又形成了一个外侈的四瓣花。作为构图基础的四瓣花隐去了,四五瓣复合式花瓣纹明确展现出来。还有出自山东兖州王因的一件敛口盆(中国社会科学院考古研究所山东工作队:《山东王因》,科学出版社,2000年),上腹绘五五瓣复合式花瓣纹。将纹饰拆解后,看到上下两列纹饰都是以四瓣式花瓣纹为基础绘成,内敛的四瓣式花瓣纹中间加绘有叶片,叶片中都绘有二三条中分线。上列的四瓣花与下列的四瓣花作局部交叠重合,就构成了严整的五五瓣复合结构的多瓣式花瓣纹(图6-4)。大汶口文化彩陶上的多瓣式花瓣纹,都是以这种方式构成。

这样看来,彩陶上的多瓣式花瓣纹,基础构图都是四瓣式花瓣纹,都是由四瓣式花瓣纹扩展而成。不论是庙底沟文化还是大汶口文化,都是如此,这也让我们看到了两个文化之间的密切联系。

当然,不论是四瓣式还是多瓣式,彩陶上的这类花瓣纹应当并不是真正的花瓣的写实形式,也不是花瓣的图案化形式。也就是说,我们所津津乐道的花瓣纹,其实与自然的花瓣并不相干,真可谓“花非花”(白居易诗句),“似花还似非花”(苏轼词句)。彩陶花瓣纹所表达的意义,还有待深入探讨。

(责任编辑:高丹)